Патриархальная социализация может вызывать психические и физические заболевания у женщин. Из-за навязанных стандартов красоты и образа жизни домохозяйки у многих девушек развивается анорексия и агорафобия. Более того, еще культура XIX века, представляя женщин исключительно хрупкими и слабыми, «побуждала» их болеть, больше думать о своих нервах и меньше заниматься интеллектуальной работой, из-за которой якобы сморщивается матка. Поэтому у героинь текстов многих писательниц того времени через симптомы эмоциональных расстройств символически выражается глубокое отчуждение и оторванность от общества, а, например, амнезия представляет неспособность к умственным занятиям, которую патриархальная культура ожидает от женщин.

Как возник и развивался конфликт между искусством и «женственностью», исследуют Сандра Гилберт и Сюзан Губар в своей программной работе 1979 года «Безумица на чердаке: женщина-писательница и литературное воображение XIX века». Самиздат публикует новую серию впервые переведенных на русский язык глав из классического труда феминистской литкритики, в которой ученые рассказывают об образах, навязываемых патриархальным каноном, и становлении женской литературной субкультуры.

Изнурительно существовать в обществе, где любую женщину, какой бы она ни была, предупреждают, что она чудовище, если не ведет себя как ангел. В последнее время такие социологи и социальные историки, как Джесси Бернард, Филлис Чеслер, Наоми Вайсштайн и Полин Барт, изучают то, как патриархальная социализация буквально вызывает у женщин психические и физические заболевания. Истерия, болезнь, с которой Фрейд, как известно, начал исследования динамических связей между психикой и телом (сомой), по определению является «женской болезнью». Не столько потому, что ее название происходит от греческого слова hyster [ὑστέρα], обозначающего матку (орган, который считался «причиной» развития этого эмоционального расстройства в XIX веке), но и потому, что в Вене на рубеже веков от истерии действительно страдали в основном женщины. К тому же в XIX веке ее источником (как и источником других нервных расстройств) считалась женская репродуктивная система. Это развивает мысль Аристотеля о том, что женственность сама по себе является уродством. И действительно, такие заболевания, как анорексия и агорафобия, обусловленные дезадаптацией к физической и социальной среде, поражали и продолжают поражать непропорционально большое количество женщин. От анорексии (потери аппетита, добровольного отказа от еды) страдают в основном девочки-подростки. Среди людей, страдающих агорафобией (боязнью открытых или общественных мест), так же как и среди страдающих ревматоидным артритом, преобладают женщины, чаще всего домохозяйки среднего возраста.

Патриархальная социализация вызывает эти заболевания по-разному. Любая девушка, особенно если она полна жизни и обладает развитым воображением, скорее всего, сочтет воспитание в духе послушания, покорности и самоотречения в некотором смысле нездоровым. Ведь приучить к самоотречению почти всегда означает приучить к недугам, так как выживание, удовольствие и самоутверждение — главные стремления человека как биологического вида. К тому же каждый из «предметов», которым обучают молодую девушку, может привести к развитию болезней.

Обучаясь быть предметом любования, девушка учится испытывать тревогу и, возможно, даже ненависть к собственной плоти.

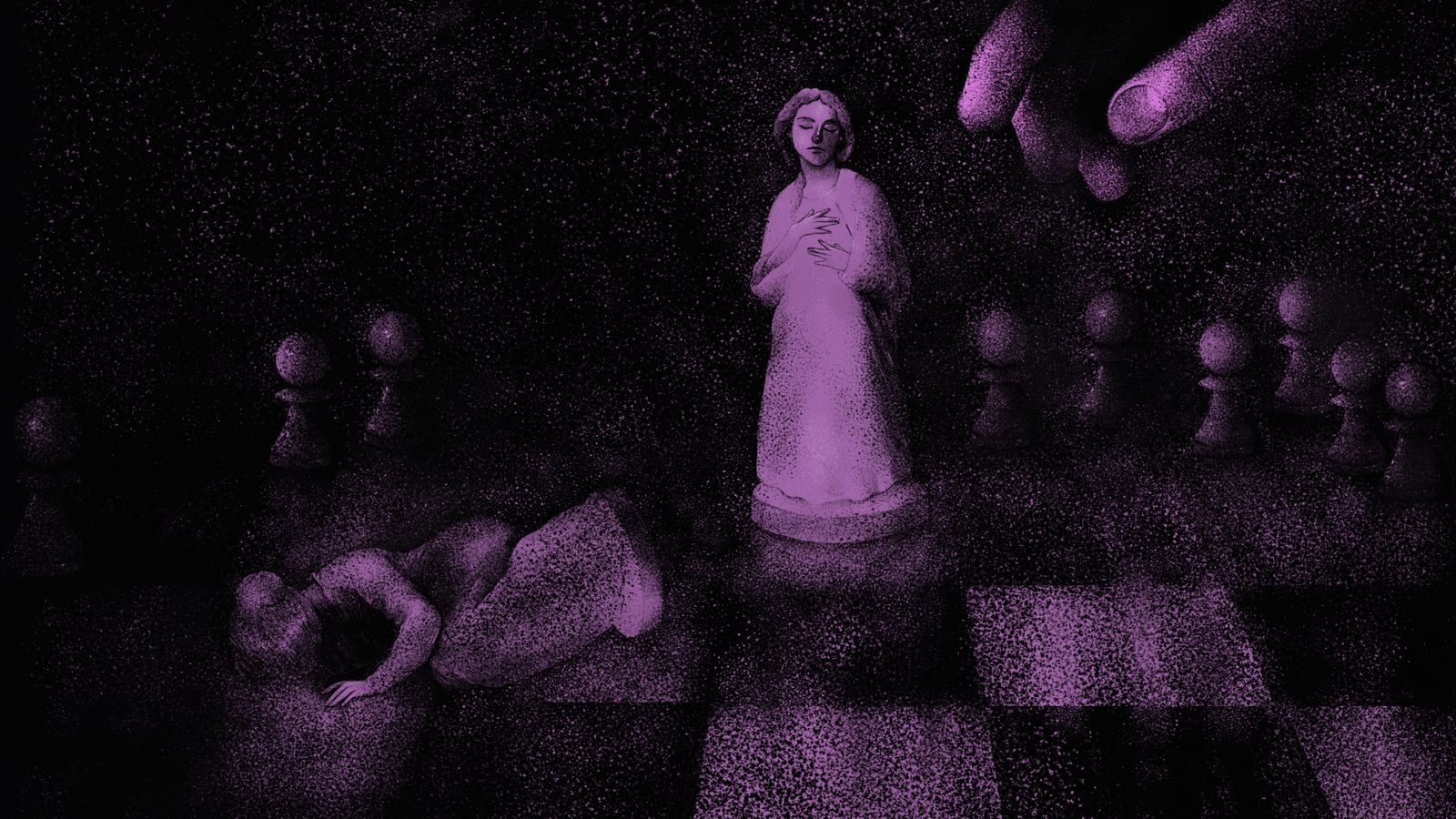

Одержимо вглядываясь в реальные и метафорические зеркала, окружающие ее, она стремится буквально «уменьшить» собственное тело. В XIX веке, как мы уже отмечали ранее, стремление быть красивой и «хрупкой» привело к ношению тугих корсетов и потреблению уксуса. В наше время оно отражается в бесчисленных диетах и «контролируемых» голодовках, а также в существовании такого феномена, как подростковая анорексия. Неизбежным кажется и развитие патологического страха перед общественными местами и неограниченными пространствами у женщин, воспитанных и приученных к жизни в уединении, сдержанности и домашнем комфорте. Подобно гребню, корсету и яблоку, которые Королева в «Белоснежке» использует в качестве оружия против ненавистной падчерицы, такие недуги, как анорексия и агорафобия, представляют собой абсурдные крайности патриархальных определений «женственности» и, таким образом, выступают в качестве определяющих или как минимум неизбежных карикатур на социальные нормы.

Однако в XIX веке комплекс общественных предписаний, пародируемый этими болезнями, не просто призывал женщин совершать поступки, которые могут привести их к болезни. Похоже, культура XIX века действительно побуждала женщин болеть. Другими словами, «женские болезни» викторианской эпохи не всегда были побочными эффектами обучения женственности, они представляли собой цель этого обучения. Как продемонстрировали Барбара Эренрайх и Дейрдра Инглиш, на протяжении большей части XIX века «женщины высшего и среднего классов определялись как „болезные“ [хрупкие, слабые]; женщины рабочего класса определялись как „больные“ [заразные, пораженные]». Говоря о «леди», они далее отмечают: «общество сошлось во мнении, что она хрупкая и слабая», и поэтому в Англии и Америке развился «культ женского инвалидизма». Среди служителей этого культа, как писала в 1895 году доктор Мэри Патнэм Якоби, «считалось естественным и даже похвальным ломаться под тяжестью любых нагрузок — зимнего холода, постоянного присутствия прислуги или ссоры с подругой, не говоря уже о более серьезных причинах. Доброжелательные, но недальновидные советчики постоянно подталкивают женщин больше думать о своих нервах, и женщины вскоре сами становятся ничем иным, как тем самым комком нервов».

Учитывая социально обусловленную волну женских болезней, не вызывает удивления тот факт, что ангел в литературе часто до смерти страдал не только от страха и трепета, но и от буквальных и фигуральных болезней. И хотя гиперактивная мачеха затанцевала себя до смерти, красавица Белоснежка и сама едва оправилась от кататонического транса в стеклянном гробу. Если вернуться к гётевской Макарии, «хорошей» женщине из романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера», которую Ганс Айхнер назвал воплощением авторского идеала «созерцательной чистоты», мы обнаружим, что этот «образ самоотверженности и чистоты сердца… это воплощение вечной женственности (das Ewig-Weibliche) страдает от головных болей». Всегда ли жестокое самоподавление, ведущее к «вечной женственности», приводит и к болезням? Если это так, то, возможно, мы нашли еще одно значение утверждения Дикинсон о силе «заразы фраз». Отчаяние, которое мы «вдыхаем» даже «через целые века», может быть отчаянием жизни Макарии, жизни, о которой «нечего рассказать».

В то же время отчаяние женщины-чудовища также реально, неоспоримо и заразительно. Безумная тарантелла Королевы определенно вызвана болезнью и метафорически представляет собой результат жизни, переполненной рассказами. Как и опасались поэты-романтики, чрезмерное воображение может быть опасно для любого человека, вне зависимости от пола. Однако в случае женщин в патриархальной культуре всегда считалось, что умственные упражнения ведут к катастрофическим последствиям. В 1645 году Джон Уинтроп, губернатор колонии Массачусетского залива, отметил в своем дневнике, что Энн Хопкинс «впала в печальную немощь, утратила понимание и разум, и это состояние развивалось годами из-за того, что она полностью посвятила себя чтению и письму, написала много книг». Он также добавил: «если бы она занималась домом и женскими делами, то <…> сохранила бы рассудок». Как заметила Венди Мартин, в XIX веке страх перед интеллектуально развитой женщиной стал настолько сильным, что этот феномен <…> был занесен в медицинские записи.

Думающая женщина считалась крайне противоестественным явлением. Так, один врач из Гарварда сообщил, что во время вскрытия выпускницы Рэдклиффа он обнаружил, что ее матка сморщилась до размера горошины.

Если, как предполагает Энн Секстон (в стихотворении, фрагменты которого использованы в качестве эпиграфа), красные башмачки, украдкой передаваемые от женщины к женщине, — это туфли искусства, танцевальные туфли Королевы, то быть Королевой, носящей их, так же отвратительно, как и быть ангелоподобной Макарией, которая их отвергает. Несколько отрывков в стихах Секстон выражают то, что мы назвали «боязнью авторства», лихорадочный страх перед самоубийственной тарантеллой женского творчества:

Все те девушки,

носившие красные башмачки,

каждая села на поезд без остановок

.………………………………………….

Они оторвали себе уши словно булавки.

Их руки отвалились и стали шляпами.

Их головы пели песни, катясь вниз по улице.

А их ноги — Боже, их ноги по рыночной площади —

…ноги шагали.

Ноги не могли остановиться.

……………………………………………

Они не слушались хозяек.

Они не могли остановиться.

То, что они делали, было танцем смерти.

То, что они делали, погубило их.

Конечно, эти предложения множат заразу и отчаяние: женское искусство, как предполагает Секстон, имеет «незаметную», но важную традицию неконтролируемого безумия. Возможно, именно полуосознаваемое восприятие этой традиции породило у самой Секстон «тайный страх» быть «реинкарнацией» Эдны Миллей, чья репутация, казалось, была сугубо романтической. В письме ДеВитту Снодграссу она призналась, что испытывает «страх писать по-женски», добавив: «Хотела бы я быть мужчиной — я бы предпочла писать по-мужски». В конце концов, кружась в танце смерти, «все те девушки, носившие красные башмачки», разрушают себя, подобно анорексичкам, отказывающимся от позорной тяжести своих тел. Но если их руки, уши и головы отвалятся, возможно, их матки тоже «сморщатся до размера горошины».

В связи с этим отрывок из книги Маргарет Этвуд «Мадам Оракул» выступает как иллюстрация конфликта между творчеством и «женственностью», раскрытого (или скрытого) в жестоких образах Секстон. Примечательно, что главная героиня романа Этвуд — писательница того жанра фантастики, который недавно назвали «женской готикой». Что еще важнее, она тоже проецирует свои опасения по поводу авторства на сказочную метафору красных башмачков. Наступив на стекло, она видит кровь на своих ногах и внезапно обнаруживает

«настоящие красные башмачки, ноги, наказанные за умение танцевать. Либо танцы, либо любовь хорошего человека. Но ты боялась танцевать из-за нелепого страха, что тебе отрежут ноги, чтобы ты больше этого не делала. Ты преодолела свой страх, танцевала — и лишилась ног. И хорошего человека тоже — он бросил тебя за любовь к танцам».

Иными словами, писательница чувствует себя в прямом и переносном смысле покалеченной той изнурительной альтернативой, которую предлагает ей культура, и неважно, кто она — пассивный ангел или активное чудовище. Калечащие последствия условий ее взросления распространяются, словно зараза, словно фразы, приговаривающие к смерти в окровавленных башмачках, унаследованных от литературных праматерей.

И поскольку писательница окружена болезнетворными образами, традициями и поощрениями как к недугам, так и к не-свободе, стоит ли удивляться тому, что она направляет многочисленные зеркала на недостатки собственной сущности.

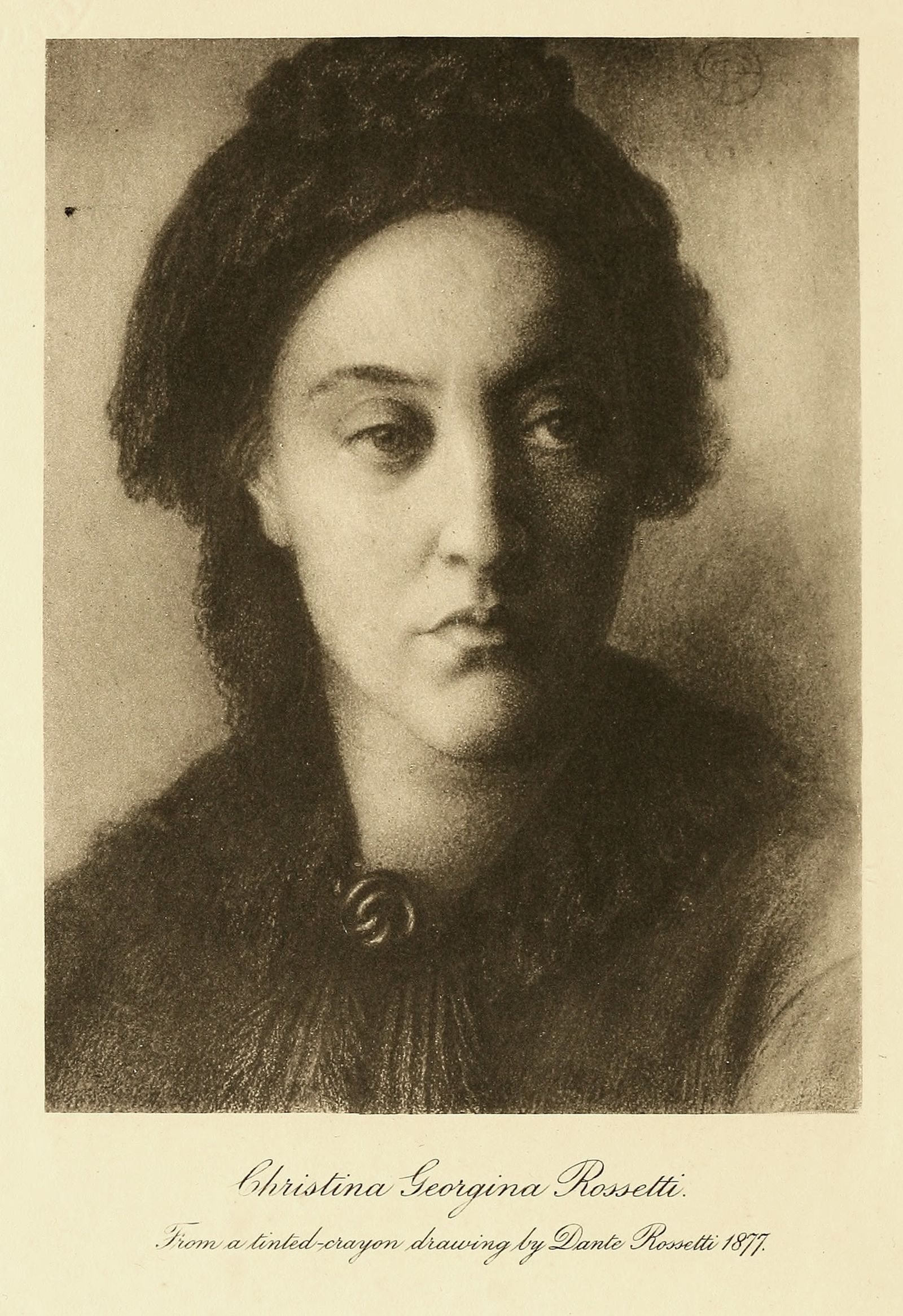

Как мы увидим дальше, идея о силе «заразы фраз» была настолько значимой истиной для женщин-литераторов, что великие художественные достижения романисток и поэтесс XIX века от Остин и Шелли до Дикинсон и Барретт Браунинг часто во всех смыслах связаны с болезнью. Этот факт в свою очередь как бы подчеркивает усилия, с которыми здоровье и целостность были отвоеваны у болезнетворного «тумана» отчаяния и разрозненности. Отвергая отравленные яблоки, предлагаемые культурой, писательница часто становится в некотором смысле анорексичкой, решительно затыкая себе рот и прибегая к молчанию, даже если на самом деле страдает от голода (поскольку, по словам Генри Тилни, героя романа Джейн Остин, «единственная сила женщины — это сила отказа»). Так, Шарлотта и Эмили Бронте изображают страдания голодных или добровольно отказывающихся от еды героинь. Эмили Дикинсон заявляет, что «вечно в голоде жила», и тем не менее выбирает «роскошное лишение». Аналогичным образом Кристина Россетти представляет боязнь авторства через контраст между двумя героинями, одна из которых жаждет испить гоблинский сок, а вторая упрямо смыкает губы в жесте молчаливого, но решительного отказа. Помимо анорексии, многие из этих женщин-литераторов страдают агорафобией в том или ином смысле. Приученные к сдержанности, они боятся головокружительной публичности на литературном рынке и вторят Эмили Дикинсон: «публикация — продажа Разума». Или же, что еще хуже, в шутку признаются: из-за творчества «прослежен путь мой на земле / и громок — каждый шаг».

Как мы убедимся, помимо классических симптомов, анорексии и агорафобии, обнаруживаются и другие заболевания и затруднения. Например, клаустрофобия, которая одновременно и противоположна агорафобии, и схожа с ней, — расстройство, которое снова и снова встречается в женской литературе на протяжении всего XIX века. Кроме того, и в жизни, и в творчестве женщин-литераторов, похоже, часто упоминаются проблемы с глазами. Дикинсон совершенно спокойно отмечает, что ее глаз «вытек», Джордж Элиот описывает патриархальный Рим как «болезнь сетчатки», Джейн Эйр и Аврора Ли выходят замуж за слепых мужчин, Шарлотта Бронте намеренно пишет с закрытыми глазами, а Мэри Элизабет Кольридж пишет о «слепоте», которая наступила потому, что «бесконечные, яркие солнца лучи / пронзали, пока не исчезли и сами». И, наконец, в работах женщин так или иначе прослеживаются амнезия и афазия, символически представляющие (и пародирующие) интеллектуальную неспособность, которую патриархальная культура традиционно ожидала от женщин. «Глупые» женские персонажи романов Джейн Остин (например, мисс Бейтс в «Эмме») путают слова, Франкенштейн Мэри Шелли учит язык с нуля, а Эмили Дикинсон по-детски сомневается в значениях самых элементарных английских слов: «Действительно ли наступит „Утро“? / Существует ли „День“?» В то же время многим писательницам удается намекнуть, что причина этого языкового невежества, как и причина глубокого чувства отчуждения и оторванности от общества, заключается в том, что они что-то забыли.

Эти женщины, лишенные власти, которую не дают даже перьевые ручки, напоминают героинь Дорис Лессинг, которым приходится бороться с усвоением патриархальных норм, чтобы получить хоть слабые воспоминания о том, кем они могли бы стать.

«Где песни, что я когда-то знала, / Где ноты, что я когда-то пела?» — пишет Кристина Россетти в стихотворении «Лейтмотив», где само название подчеркивает значимость этих воспоминаний. «Я забыла всё, что знала так давно». Словно подтверждая ту же мысль, Люси Сноу из романа Шарлотты Бронте «забывает» свою историю и даже христианское имя одного из центральных персонажей своей истории. Так же как и осиротевшая Джейн Эйр из романа Бронте потеряла (или символически «забыла») свое семейное наследие. Хитклиф из «Грозового перевала» Эмили Бронте «забывает» или же его заставляют забыть, кем и чем он был. Монстр Мэри Шелли рождается без памяти и семейной истории, а Аврора Ли Элизабет Баррет-Браунинг рано покидает «родную» Италию, и поэтому вынуждена «забыть» ее. Однако, как следует из последнего примера, все эти персонажи и их авторы боятся, что забыли как раз тот аспект своей жизни, который был скрыт от них патриархальной поэтикой. Их литературную силу, «женскую силу», которая, как писала Энни Готлиб, важна для них из-за их матерей, а не вопреки им. Поэтому, чтобы не просто понять, как в женском творчестве растет зараза фраз, но и узнать, как женщины победили болезни ради творческого здоровья, следует начать с пересмотра основополагающих определений Блума о ревизионистском «страхе влияния». Для этого придется проследить непростые шаги, которые проделали женщины XIX века, преодолевая «боязнь авторства», отказываясь от изнуряющих патриархальных предписаний и воссоздавая или вспоминая утраченных праматерей, которые могли помочь им обрести особую женскую силу.

Самиздат благодарит Анну Аксенову за неоценимую помощь в подготовке материала.

Другие статьи об оптике феминизма и женщинах в искусстве:

Зараза фраз: женщины в писательстве и боязнь авторства. Классический труд «Безумица на чердаке» — впервые на русском (первая часть перевода)

Новая этика: откуда она взялась и как устроена? Культурные войны, голос заботы и словарь современной морали

Легендарная певица Jarboe о работе в Swans, агрессивной рок-публике, интимной музыке и настоящем искусстве