Занятная фигура круг. Говоря о круге друзей или единомышленников, мы имеем в виду замкнутое сообщество. Наблюдая круги на воде, мы видим, как постепенно расширяясь (и теряя четкость), они охватывают все большее, прежде спокойное, пространство.Об этой двойственной природе круга и о роли тех, кто, невидимый нами, бросает камень в безмятежную гладь, порождая все новые и новые центробежные круги, рассуждает корреспондент Дискурса, изучая влияние кружков на развитие культуры XIX и XX веков.

В издательстве НЛО вышла новая книга литературоведа, крупнейшего специалиста по творчеству Гоголя, русскому романтизму и истории русской литературной критики Юрия Владимировича Манна – «Гнезда русской культуры. Кружок и семья». Она восходит к его двум ранее изданным изысканиям: о кружке Станкевича (1983) и семье Аксаковых (1992). Изменений не очень много, изъяты излишества марксистской диалектики (не все, правда), в примечаниях есть несколько ссылок на новейшие работы других исследователей, также сокращены некоторые цитируемые материалы. Казалось бы, в обеих частях затронуты весьма специфичные темы, но – ожидаемо –они заинтересовали широкий круг читателей. Поскольку эта книга – о дружбе и связях, которые передают и порождают культуру.

Круг, который всегда с тобой

Для того чтобы оценить актуальность издания, стоит начать издалека. Давайте перенесемся в чуть более близкие для нас времена – в Париж 20–х, время Эрнеста Хемингуэя. Кто и что заставляет репортера канадской газеты, который зарабатывает жанром культурного очерка о европейской жизни, со всей серьезностью взяться за художественную деятельность? Главную роль в этом обычно приписывают Гертруде Стайн, оставившей монументальный след в организации кружка молодых модернистов в Париже.

Поговорим о формальных вещах. О стиле. В романе Хемингуэя «Прощай, оружие!» читатель, несмотря на характерные для писателя лаконичность и почти «нулевой градус» письма, может наблюдать немного болезненную, но типично модернисткую утонченность и атмосферность в определенных местах повествования. Вспомните, что и как пьет Генри в госпитале после ранения, и как он ходит по ресторанам с Катрин – быт вблизи фронта у Хемингуэя предстает едва ли не в жизнерадостном цвете. Ни у Олдингтона, ни у Ремарка, выпустивших свои программные романы в том же 29 году, этого нет: ни тот ни другой не имели тесных контактов ни с Джойсом, ни с Фицжеральдом – в то время как Хемингуэй остался последним известным писателем из парижской модернистской тусовки, местообразующим фактором которой стал книжный магазинчик «Шекспир и Компания».

О своих особых отношениях с этим кругом творцов Эрнест расскажет в «Празднике…» (1964), а пока обратимся к третьему по счету (1948) предисловию к «Прощай, оружие!»: «... Итак, эта книга впервые вышла в свет в 1929 году, в тот самый день, когда разразился крах на нью-йоркской бирже. Иллюстрированное издание должно появиться нынешней осенью. За это время умер Скотт Фицджеральд, умер Том Вулф, умер Джим Джойс (чудесный товарищ, непохожий на официального Джойса, выдуманного биографами, тот, что однажды в подпитии спросил меня, не кажутся ли мне его книги чересчур провинциальными); умер Джон Бишоп, умер Макс Перкинс...» Кроме них умерли и те, «кому следовало умереть; ... А сколько умерло безвестных, безымянных, и часто очень любивших жизнь». Об этих любивших жизнь, совсем – или почти – безвестных и безымянных тоже будет сказано в книге Манна.

В том же предисловии упоминается приятельский разговор с Ингрид Бергман, которая уже успела сняться в «Касабланке», а через четыре года Дора Маар напишет портрет Алисы Токлас, любовницы Гертруды, уже после своего разрыва с Пикассо в 45-м году. Кино, литература и визуальные искусства, таким образом, пересеклись в одно время и почти в одном месте. История культуры изобилует преемственностью и взаимовлияниями в рамках неофициальных – приятельских и личных – взаимоотношений. А что же говорит нам по этому поводу наука?

Циркуль формализма

Сейчас мы вновь в 29-м году. В ленинградском издательстве писателей выходит сборник «Мой временник», в котором Борис Эйхенбаум помещает статью «Литературный быт» и – «Литературную домашность», предисловие к совместной книге М. Аронсона и С. Рейсера «Литературные кружки и салоны». В отечественной традиции с этих трех вещей началось изучение критики и экстерьера литературы. Эйхенбаум, у которого учились и Аронсон и Рейсер, к слову, состоял в ОПОЯЗе – революционной (во всех смыслах) формальной школе, литературоведения и семиотики. В сохранившихся в архивных набросках к первой вещи Эйхенбаума (которая так и не вылилась в полноценную книгу) мы видим следующее: «Формальный метод <...> привел к тому, что каждое литературное произведение должно изучаться в соотнесении с другими, со своей эпохой. Получился новый тупик – стало неясно, “как изучать”. Диалектические законы эволюции, выдвигавшиеся в наших историко-литературных работах, естественно, обесценивали работу над прошлым, потому что они одинаковы. <...> Историческая наука в целом переживает кризис. Рядом с этим – интерес к мемуарам, к деталям быта (отсюда и беллетристика), к личности, к биографии, который захватывает даже обывательские круги (жирный шрифт мой – Ю.С.). Выдвижение литературной личности в литературе (Есенин, Шкловский). Нечего скрывать – перед нами заново встают самые, казалось бы, примитивные, а в сущности – основные вопросы. История, поскольку в ней есть момент отбора, изучает, конечно, не прошлое, а то в нем, что важно и понятно для нас. <...> Дело не в том, чтобы “объяснить” факт, а в том, чтобы факт был в полноте – как факт. История литературы должна строиться на соотношении литературы и литературной жизни».

И именно этому посвящена книга Юрия Манна. Она о том, что принято на жаргоне именовать сейчас «артовой тусовкой», и семье – об этих, казалось бы, замкнутых кругах, которые, являясь приметой эпохи, определили вектор культурного развития России вплоть до конца 19–го века. Не полностью, но во многом.

Московский круг прекраснодушия

Первая часть – о кружке Станкевича – представляет, главным образом, личностные отношения между его членами, студентами разных курсов Московского университета. Они немного отличались от нас: на дружеских встречах, где алкоголь был редким явлением, они обсуждали вопросы эстетики, бытия, человеческого предназначения, их вдохновляли не только лекции, но и философия, главным образом – немецкая, творчество Гофмана, русский романтизм. В отличие от участников другого университетского кружка – Герцена и Огарева – их не интересовала политика: они стремились к раскрытию законов природы и искусства, одно время увлекаясь пантеизмом. Автор дополняет повествование архивными текстами и поясняет их, ясно иллюстрируя позицию «друзей» по кружку:

«Если природа – живой организм, подобный человеческому существу или существу другому, высшему, если в природе, как говорит Станкевич, «есть Сила, жизнь, Творчество», то, следовательно, природу можно понять; законы, по которым она развивается, можно раскрыть и сформулировать. В стихотворении Аксакова это выражено до наглядности осязаемо: герой стихотворения, осознавая самого себя, постигает природу; ведь он с природой слился, составляет одно целое. Примерно так же, как человек, анализируя свои собственные ощущения – боль, возмущение, страх, дружескую приязнь и т.д., – узнает, что чувствуют и переживают другие. Только этим «другим» тут была вся природа в целом...»

Кто входил в кружок Станкевича, о чем велись разговоры, почему его недолгое, семилетнее, существование – в итоге – не только оказало влияние на судьбу каждого кружковца, но стало смыслообразующим фактором целой эпохи?

Вот в кружке появляется Белинский – будущий борец за «пробуждение в народе человеческого достоинства». Его ввел сам Станкевич: драматическая повесть «Дмитрий Калинин», полная «ощущением социальной несправедливости, страстным обличением российских порядков», поданная «неистовым Виссарионом» в цензурный комитет, стала причиной его отчисления из университета. Кружок дал будущему публицисту всё то, что не дали ни пензенская гимназия, ни университет - глубокие дружбу и образование, а «Герцен в "Былом и думах" высказался еще решительнее: встреча со Станкевичем спасла Белинского», – добавляет Манн.

Постепенно погружая читателя в эпоху, Юрий Манн говорит нам и о других ранних творческих опытах кружковцев: например, о повести Константина Аксакова «Жизнь в мечте», отразившей переживания юноши, вышедшего из патриархальной семьи Сергея Аксакова в университетское братство. Кружковцы спорят о преподавателе Каченовском, с одной стороны критиковавшем Пушкина с резко консервативных позиций, с другой же – выступавшим «за строгую проверку исторических источников, доказывал недостоверность многих сведений, на которые некритически опиралась современная ему наука, прежде всего Карамзин...».

Их занимает разница Москвы и Петербурга: члены кружка сравнивают в переписке (таковую активно цитирует автор) дух жизни в старой и новых столицах: «Но не только в передовых идеях – в самом характере человеческих отношений Москва, по мнению Станкевича, берет верх над Петербургом. «Здесь – любовь и дружба, там – истинное почтение…» То есть в Москве – искренняя привязанность, культ дружбы, как он понимался в кружке Станкевича; в Петербурге – формальная вежливость, этикет общения («истинное почтение» – это ведь фраза из письма: «с истинным почтением остаюсь…» и т.д. – фраза, отвечающая этикету, но вовсе не свидетельствующая о действительных чувствах пишущего)...».

Вот Константин Аксаков, Белинский и Станкевич заливаются гоготом под первые строчки повести «Коляска» Гоголя, которая еще и в журнале "Современник" не вышла... А будущий революционер Бакунин, беспощадный в своих нравственных требованиях к себе и каждому, буквально навязывает свою дружбу кружку – чтобы потом горделиво упомянуть, что ему «удалось заставить Константина <Аксакова> повязать галстук – атрибут европейской одежды». Кружок оказывается местом, в котором дружество не только позволяет столь вольные жесты, но и располагает к особой доверительности, а то и интимности. Тот же Бакунин в письме к другому члену кружка, Александру Павловичу Ефремову, признается в таинственной романтической истории, с которой он должен покончить ради «права разорвать все свои связи с внешним миром и предать его поруганию».

Юрий Манн показывает кружок как динамичное сообщество молодых людей, в котором, как и в любом другом, есть место интимности, спорам, разногласиям, бытовым неурядицам, любовным связям на стороне. И всё это соседствует с общим увлечением гегельянством – частью их преживаемого, личного опыта: они пытались применять философские схемы для решения жизненных ситуаций – увы, безуспешно, – и автор книги поясняет нам и эту классическую во многом и для нашего бытия проблему: «Для Станкевича и его друзей любовь не была отделена от философии, как не была отделена и дружба. <...> Дружба была конструктивной силой мироздания и поэтому – нравственным заветом. То же самое – любовь. Но ведь не подчинишь волнение крови продуманному плану, не внесешь строгий расчет в сердечные бури…».

Все эти талантливые люди так или иначе влияли друг на друга; однако на долю Станкевича, как и Гертруды Стайн, выпала особая судьба: он был воплощением этого кружка. Так и не создав выдающихся артефактов-текстов, он консолидировал среду, в которой они возникли. Манн подробно, просто и аргументировано описывает кружок Станкевича как опыт сообщества с особым способом познания и порождения культуры.

А почему именно Станкевич?

В 1857 году выходит его первая биография с эпистолярным наследием (за авторством П.В. Анненкова), на которую Добролюбов, критик следующего поколения, откликается следующим образом: «Над ним <Станкевичем> не имели силы грязные побуждения, мелочные расчеты, двоедушные отношения; оттого во всем существе его, во всей его жизни замечается ясность и безмятежность… Нас пленяет в Станкевиче именно это постоянное согласие с самим собою, это спокойствие и простота всех его действий». Через схожий отзыв Чернышевского этот персонаж «переходил из личной памяти в общественную, ничего не теряя в своей яркости и убедительности». Замечательно, что и тот и другой описывали нашего героя крайне заинтересовано, хотя никогда не встречались с ним при жизни. Чуть позже граф Толстой (непримиримый искатель нравственной правды и чистоты), прочтя Анненкова, напишет в письме Борису Чичерину, экстраординарному профессору Московского университета: «Никого никогда я так не любил, как этого человека, которого никогда не видел. Что за чистота, что за нежность! что за любовь, которыми он весь проникнут…». Негласно Станкевич стал нравственным флагманом в истории эпохи – случай редкий и достойный внимания.

А есть ли подобные примеры сейчас? Этот вопрос лучше оставить на откуп читателя, а автор данной статьи лишь сделает робкую попытку поставить на это место Сергея Курехина, который оставил спорные в отношении вклада в общемировую культуру артефакты – но дал неизмеримый импульс в развитии путей и славы Леонида Федорова, Бориса Гребенщикова, Александра Дугина, братьев Летовых и многих других...

В кругу семьи

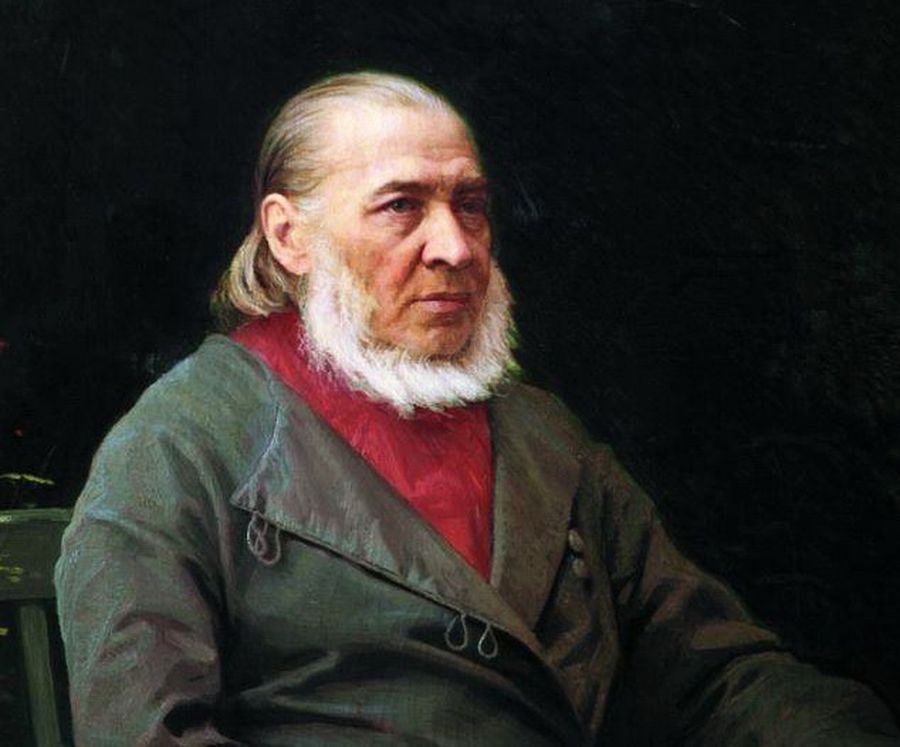

Во второй части книги интонация повествователя меняется. Эта часть посвящена семье Аксаковых – писателей и критиков, «реабилитированных» усилиями автора еще в перестройку, и содержит большее количество литературоведческих эскурсов, что, впрочем, делает повествование еще более красочным и динамичным. Например, здесь Юрий Владимирович поясняет пользу чтения вслух в семье еще маленького Сергея Аксакова:

«Аксаковы же, видимо, ощущали и ценность совместного чтения – ценность, которая может быть объяснена с помощью следующей аналогии. Еда, как известно, дело тоже, в общем, индивидуальное, однако давно замечена роль коллективности всевозможных трапез и пиров. Люди совместно "вкушают мир" (выражение М. Бахтина, примененное им к творчеству Франсуа Рабле), ощущают полноту бытия, и оттого радость одного умножается на радость, переживаемую всеми. Нечто похожее заключено и в коллективности чтения, с той только разницей, что это – приобщение к совместной духовной радости, общее узнавание идеальных ценностей (впрочем, одно нередко сочетается с другим, и, как вспоминал писатель, в его доме «литературное удовольствие подкреплялось кедровыми и калеными русскими орехами»)...»

Повествование разворачивается постепенно: с формирования личных особенностей Сергея Аксакова-мальчика, переходя от его университетских лет с нарочито ученическими стихами – к началу службы и преображению героя в ревнителя «мокроступов» – новояза, памятного не только филологам. Здесь есть и емкое упоминание о театре классицизма, которым, по первости, увлекался Аксаков-старший, и секта мартинистов, и практическое наблюдение отличий сентиментализма от еще нарождающегося русского реализма, и конфликт между реальным опытом и творческими порывами писателя – словом, Юрий Владимирович дает картину всего культурного экстерьера начала века, но опять же – через призму восприятия одного человека, сформированного семейным кругом.

Абрамцевская круговерть

Завершая книгу, Юрий Манн дает нам еще один ключ к пониманию роли культурного сообщества. Перед нами картина уже упрочившегося движения передвижников: Савва Мамонтов, меценат и строитель маловыгодных железных дорог, с женой едет от станции Троицкой на санях до Абрамцево и покупает фамильную усадьбу у Софии Сергеевны Аксаковой, младшей сестры Константина. В доме семейного кружка 40-х годов, где бывали Гоголь, Тургенев, Щепкин, «теперь обосновалось новое поколение деятелей культуры; писали художники, ставили спектакли актеры, и архитекторы возводили чудесные, причудливые сооружения в сказочном или древнерусском стиле вроде бани-теремка или избушки на курьих ножках. И.Е. Репин, В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, М.В. Нестеров, В.А. Серов, К.А. Коровин, М.А. Врубель, К.С. Станиславский, Ф.И. Шаляпин, М.М. Антокольский – вот далеко не полный перечень имен, составивших блестящее абрамцевское созвездие». Так ширятся, разрастаются, расходятся круги, круги культуры, которым изначально был дан мощный импульс.

Круглые «гнезда культуры»

А теперь мы сделаем резкий рывок во времени (оставив Париж, Петроград и Абрамцево) – прямиком к эпилогу, который рассказывает о школьном кружке Сергея Кудюмова, члена-корреспондента Академии наук РАН, в который входил сам Юрий Манн: «Недавно же стал известен документ, который буквально оживляет прошлое. Валентина Васильевна, жена Сергея Курдюмова, физик по образованию, расшифровала Сережины дневники университетской и послеуниверситетской поры. И оказалось, что постоянный мотив этих записей – сопоставление поступков и размышлений Курдюмова с линией поведения Станкевича и его друзей. Можно сказать, что оба кружка существуют как бы в виду друг друга и, соревнуясь, вместе стремятся решить какую-то важную задачу...» Эти кружки «научной устремленности и поэтического воодушевления», как надеется автор, проложат свой маршрут «из прошлого в настоящее, в сегодняшний и, хочется верить, будущий день». Ведь культурных сообществ много: их изучению посвящены труды М.И. Гиллельсона («Молодой Пушкин и арзамасское братство» и «От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей»), В.Э. Вацуро («С. Д. П. Из истории литературного быта пушкинской поры...»), книга Андрея Зорина «Появление героя...» и множество иных изысканий, – и они появляются постоянно. Культурные «гнёзда», как проблема для исследователей, всё ещё остаются актуальными и недостаточно изученными.

***

Что мы имеем в итоге? Юрий Манн действует уверенно и твердо – ему удалось создать ладно скроенный науч-поп, который охватывает максимально возможную временную дистанцию с целью рассказать многое – просто и понятно – о неоднозначных проблемах становления русской словесности. Книга предназначена, по сути, почти для всех: и для широкого круга любителей культурологии, и для тех, кого интересуют вопросы художественной логики (то есть тех, кто практикует написание художественных текстов), и вполне возможно, для начинающих специалистов – тех, кто чувствует себя недостаточно осведомленным в культуре начала девятнадцатого века. Легкий стиль автора искупается мощным культурологическим блоком, органично включенным в рассказ о личном и интимном аспектах жизни классиков.