Роман «В дороге» о кипучей жизни в поездках вдоль всей Америки Джек Керуак написал в потоке сознания всего за три недели. Герои книги постоянно срываются в путешествия без цента в кармане, чудят, заводят множество мимолётных знакомств, женятся и расстаются, слушают джаз и пытаются найти ЭТО. «В дороге» стал манифестом битников, отразил настоящий стиль жизни безудержного поколения и на протяжении почти семидесяти лет остаётся бестселлером и попадает в списки лучших книг — от Times и Guardian до Modern Library.

Физик, поэт и специалист по литературе битников Андрей Щетников вновь перевёл легендарный роман на русский язык. Публикуем подробнейший комментарий к изданию, в котором Щетников рассказывает, почему «В дороге» нужно читать как поэму, чем роман связан с «Мёртвыми душами» Гоголя, как реальные и литературные прототипы слились в героях книги, каким образом она вплела в себя классические традиции европейского плутовского романа и романа-путешествия, почему в поисках ЭТОГО персонажи постоянно потеют, что для Керуака значат Ницше и Шопенгауэр и почему «В дороге» построен по принципам джазовой музыки.

Оглавление

О том, как переводить название романа

Имена и прототипы главных героев

Пересечение разных типов романов

Роман как мистическое путешествие

О сюжете и о романе

Читая многочисленные отзывы на роман Керуака в социальных сетях, я постоянно натыкаюсь на один и тот же вопрос: а что в этом интересного? Где же здесь сюжет? Или даже, как было сказано в одном отзыве, «если автор лишён литературного дарования, ну хотя бы сюжет тогда придумал». Так что этот комментарий я пишу отчасти и с надеждой на то, что он поможет кому-нибудь прочитать великий роман Керуака «помимо сюжета» — как поэму.

Действительно, что они такое — эти четыре поездки по Америке, это мотание туда-сюда? Зачем герои романа это делают, если они сами не понимают? Вот взять, скажем, «Мёртвые души», Гоголь тоже назвал их поэмой — у Чичикова хотя бы есть внятная цель обогащения за счёт аферы с ревизскими сказками. Впрочем, и эту поэму можно прочитать по схеме «Какой-то проходимец ездит туда-сюда и встречается с разными моральными уродами»; а слово будет потеряно.

«Евгения Онегина» тоже можно пересказать в двух словах, но ведь женские ножки, ветреный аи, «лета к суровой прозе клонят» и прочие, «лирические отступления» зачем-то занимают половину книги? Может, они и не отступления вовсе? Может быть, роман живёт прежде всего именно ими?

Роман Керуака до сих пор в читательских массах принято воспринимать как «документальное свидетельство о жизни бит-поколения». Но если подумать, это самое поколение давно уже никому не интересно, кроме немногочисленной группы фанатов по всему миру, и «делать жизнь с него» никто не собирается. Когда Керуак, после публикации рецензии в Нью-Йорк Таймс, проснулся знаменитым, вся журналистская шатия-братия — прошу прощения, все эти милые люди — ждали от него ответа ровно на один вопрос: что такое разбитое поколение, пророком и глашатаем которого он выступил? Попыток Керуака заговорить о том, что beat для него — это beatitude, «благость», что сам он — никакой не «битник», никто особо и слушать не хотел; и тем более никому не было дела до его писательского мастерства, как будто его и не существовало: нашлёпал на машинке рулон бумаги за три недели — и готово. А ведь Керуак хотел, чтобы его воспринимали именно как писателя, который выработал новые приёмы прозы и продолжил в своём письме линии Мелвилла и Пруста, Уитмена и Гёте. В начале 50-х Керуак попытался объяснить своим возможным издателям, что за роман он написал:

Я собираюсь использовать язык, который будет безошибочно американским — без того чтобы оказаться неинтеллигентным; поэтическим — без того чтобы оказаться слишком причудливым; богатым и сложным — без того чтобы оказаться трудным для понимания из-за неиспользованных доселе сочетаний материала и идей, которыми я намерен пользоваться, если я соберусь направить всю жизненную работу к собственному и читательскому удовлетворению.

Джон Клеллон Холмс, опубликовавший в 1952 году самый первый роман о битниках «Вперёд!», подчёркивал в своих воспоминаниях, что даже люди, достаточно близко знавшие Керуака, смешивали его с Дином Мориарти, даже скорее с Дином как символом, который можно продать другим людям, к большому сожалению самого Керуака:

Они смотрели не туда, куда нужно, они не смотрели на работу, они смотрели на их образ человека, на образ, который они извлекли из нескольких прочитанных ими книг. Они смешивали Джека с Дином Мориарти, иначе сказать, с Нилом Кэссиди. Они думали, что он — Дин Мориарти, а он им не был.

Так что мы здесь постараемся смотреть в первую очередь на работу. И я думаю, что сегодня, через 70 лет после написания романа, и в преддверии предстоящего столетия со дня рождения Керуака, мы можем это сделать.

О том, как переводить название романа

Когда-то я думал, что переводить название романа «В дороге», как это сделал Виктор Коган, — хорошо, а «На дороге» (вариант Максима Немцова) — плохо. Потом я стал думать не то чтобы наоборот, но мои критерии сильно сместились. Потом я подумал, не перевести ли его «На трассе», но такой перевод всё-таки будет слишком односторонним, и он отойдёт от многозначности источника. В самом деле, «В дороге» — это всё равно что «В пути», со всеми вытекающими; а «На дороге» — это On the road again, «я снова стоял на дороге, заняв позицию для стопа». Так что я буду держаться самого общего названия «В дороге», помня и о других вариантах, включая самые неожиданные и разнообразные, которые могут прийти нам в голову.

Имена и прототипы главных героев

У всех главных героев романа есть свои прототипы в реальной жизни, а их имена в той или иной степени говорящие. Протагонист романа Сал Парадайз — это, конечно же, сам Керуак, которому в 1947 году, когда начинается действие романа, исполнилось 25 лет. Керуак по своему происхождению — франко-канадец; Сала он делает итальянцем. Его двоюродного брата в романе зовут Рокко; а когда Сал, Дин и Карло в первой части прощаются, Сал говорил о себе так: «Я снялся анфас, и от этого стал похож на тридцатилетнего итальянца, который убивал любого, кто сказал что-нибудь против его матери». Полное имя Сальваторе означает «Спаситель»; фамилия Парадайз тоже говорящая, и она означает «Рай». Сам Керуак жил в Лоуэлле со своей матерью; Сал живёт в Патерсоне с тётей, которая во многом списана с матери Керуака. Небольшой городок Патерсон, штат Нью-Джерси — это важный город в литературной истории Америки XX века: в нём всю свою жизнь прожил великий американский поэт Уильям Карлос Уильямс, и в нём прошла юность Аллена Гинзберга.

Собрат Сала по путешествиям и главный герой романа Дин Мориарти списан с Нила Кэссиди, которому в 1947 году исполнился 21 год. В рассказах Конан Дойла о Шерлоке Холмсе фамилию Мориарти носит злодей-профессор, один из заправил преступного мира, и эта фамилия говорящая — она означает «искусство смерти». Керуак словно выворачивает эту фамилию наизнанку: про Дина мы знаем, что он никогда не встревал ни в какие драки, в романе вообще нет никаких драк, ни одной! Его предохраняла от этого «странная врождённая святость». Однако Дина в его дорожных приключениях постоянно в чём-то подозревают полицейские, которых Сал в таких ситуациях называет «Шерлоками-любителями»). Сал неоднократно сравнивает Дина с разными американскими персонажами. Молодой Дин напоминает ему Джина Отри, автора огромного множества песен в стиле хиллбилли и героя нескольких десятков вестернов. А в третьей книге быстрая скользящая походка Дина с поднятым вверх перемотанным большим пальцем несколько раз сравнивается с походкой знаменитого комика Граучо Маркса. Ещё здесь следует сказать, что многие речи Дина Мориарти в романе почти дословно списаны с писем, которые Нил Кэссиди писал Керуаку.

Прототипом поэта Карло Маркса является Аллен Гинзберг, которому в 1947 году был 21 год, так что с Дином Мориарти они были погодками и быстро нашли общий язык. Чуть переиначенное имя Карла Маркса указывает и на еврейское происхождение Гинзберга, и на его левые воззрения. Стихи Карло Маркса, которые вскользь упоминает Керуак, — это настоящие стихи Гинзберга, такие как «Голос Рока», «Странник в Саване», или стихотворение «Куда ты несёшься, Америка», на тему фразы из «Мёртвых душ».

Старый Буйвол Ли, старший товарищ Сала, Дина и Карло — это Уильям Берроуз, которому в 1947 было уже 33 года. Встреча с Берроузом происходит в романе только один раз, ранней весной 1948 года в Новом Орлеане. С одной стороны, Буйвол Ли обрисован Керуаком как умнейший человек, изучающий «факты жизни» и готовый делиться со своими молодыми друзьями своими познаниями и открытиями; Сал, Дин, Карло, Джейн и другие считают себя его учениками. С другой стороны, он предстаёт перед нами как странный параноик, изучающий на себе действие сильных наркотиков, скопивший у себя дома горы оружия, глядящий на мир через призму «теории заговора» и построивший у себя во дворе райхианский оргонный аккумулятор.

Есть свои прототипы и у большинства других героев романа. Из них интересно упомянуть Реми Бонкёра — его прототипом является Генри Крю, с которым Керуак учился в одном классе подготовительной школы Хорас Манн в Нью-Йорке. Фамилия Бонкёр — тоже говорящая, в переводе с французского она означает «доброе сердце», что раскрывается в эпизоде с посещением Салом Сан-Франциско.

Этот эпизод интересен ещё и тем, что он описан Керуаком дважды — один раз в романе «В дороге», другой раз — в рассказе «Причалы бездомной ночи», входящим в сборник «Одинокий странник». Генри Крю выведен в этом рассказе под именем Дени Блю. В обоих случаях друг Керуака работает на судне торгового флота и обещает, что устроит его на судно тоже, но в итоге этого так и не удаётся сделать; и в обоих случаях упомянут некий пистолет, так что какой-то пистолет, скорее всего, присутствовал и в исходной истории. Однако во всём остальном сюжеты этих двух рассказов нисколько не похожи друг на друга, так что здесь мы можем видеть, насколько сильно Керуак перерабатывал в своих произведениях исходную основу, меняя её порой до неузнаваемости. Известно также, насколько сильно подчёркивали свою лишь частичную похожесть на героев романов Керуака и Аллен Гинзберг, и Гэри Снайдер; а Нил Кэссиди после выхода романа «В дороге» прямо-таки обиделся на Керуака и какое-то время не разговаривал с ним, хотя вроде бы Дин и был с него списан, «как он есть».

Пересечение разных типов романов

Роман Керуака — это роман-путешествие, традиционная форма, в которой написаны великие — «Дон-Кихот» Сервантеса и «Сентиментальное путешествие» Стерна.

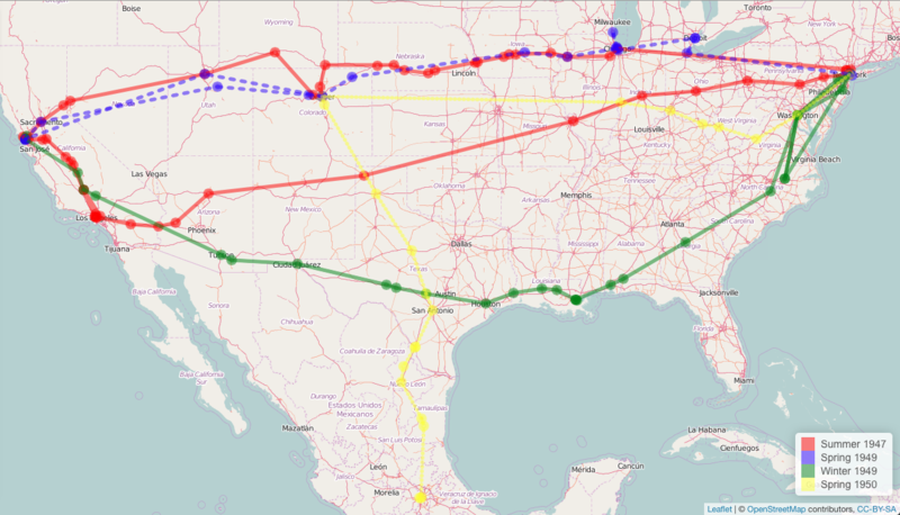

Путешествие героев Керуака — это путешествие по Америке. Сал Парадайз путешествует и в одиночку, заводя в дороге мимолётные знакомства со множеством попутчиков, и со своими приятелями, прежде всего — с Дином Мориарти. Четыре года действия романа — это четыре его больших части и четыре путешествия по Америке. Все поездки начинаются и завершаются на восточном побережье в Нью-Йорке, а их поворотной метой на западном побережье служат Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В центре материка находится Денвер, в котором сходятся все пути романа, на севере у Великих озёр — Чикаго, на юге у Мексиканского залива — Новый Орлеан. Дорога проходит через множество городов и городков Америки, пересекая реки и долины, плоскогорья и горные перевалы. Америка — это большой дом героев романа; Дин описывает Штаты именно как страну, в которой он везде дома:

Мы знаем Америку, мы дома, я могу поехать в любую точку Америки и получить то, что захочу, потому что она одинакова во всех уголках, я знаю людей, и знаю, что они делают. Мы отдаём и берём и движемся в невероятно сложной сладости, зигзагами туда и сюда.

Поездка по Америке не имеет конца: «Куда ты несёшься, Америка, в своей блестящей машине в ночной темноте?», вопрошает Карло Маркс Дина Мориарти, перефразируя «Мёртвые души» Гоголя. Думается, что поэма Гоголя возникает здесь не случайно, задавая основу для воплощения совсем других линий и уровней бытия.

Роман-путешествие исторически развивался в значительной степени как плутовской роман, и обратно, почти все плутовские романы — это романы-путешествия, в которых герой в одиночку, в паре или небольшой компании перемещается из одного «места событий» в другое. В заметной степени таким плутовским романом является и роман Керуака. Уже в первой главе Сал называет своего приятеля Дина Мориарти словом con-man. Это слово обычно переводится как «жулик», «мошенник»; но в данном случае самым подходящим переводом будет именно «плут»:

Попросту говоря, он был молодым человеком, со страшной силой ошалевшим от жизни, и хотя он был плутом, он плутовал лишь потому, что очень хотел жить и общаться с такими людьми, которые иначе его бы не замечали.

Впрочем, плутовство наших героев, как правило, самое мелкое: они зачастую путешествуют без цента в кармане, им приходится красть еду в бакалейных лавках и бензин на заправках, пользуясь невнимательностью хозяев. О том, почему Керуаку важно оставить своих героев без еды и денег, и к чему их приводят голод и недосып, мы ещё поговорим ниже.

Плутовских поворотов в романе Керуака хватает; быть может, самый яркий пример плутовской истории — происходящее в первой книге посещение Салом своего школьного приятеля Реми Бонкёра в Сан-Франциско. Сал попадает в домик Реми через окно, прочитав записку; и уезжая из Фриско, он также выходит из этого домика через окно. Вход и выход через окно обозначают границы плутовского мира, в котором всё идёт вверх тормашками. Именно поэтому Сал, работая охранником в казармах, вывешивает вверх тормашками государственный флаг на утренней заре. Реми оказывается неудержимым клептоманом; при этом всякое воровство он готов оправдать цитатой из президента Трумэна: «Мы должны сократить стоимость жизни». Однако Реми Бонкёр (доброе сердце!), будучи мелким воришкой, оказывается и благородным грабителем Зорро:

Чтобы показать вам, какое сердце было у этого парня, скажу, что он сложил половину наших ворованных продуктов в огромный коричневый бумажный пакет и отвёз их бедной вдове, которую он знал в Ричмонде, в жилищном посёлке… Женщина поблагодарила Реми… «Не стоит благодарности, миссис Картер», — сказал Реми в своих самых элегантных и вежливых тонах. — «Там этого добра было много».

Ещё одна связка с «плутовской», а вернее сказать, сатирической традицией Возрождения — это отсылка к роману Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», где описывается ожидание приезда Дина Мориарти в Денвер; и язык здесь тоже становится вполне раблезианским:

Это было похоже на скорое прибытие Гаргантюа; надо было расширить сточные канавы Денвера и привести законы в соответствие с его страждущей массой и взрывными экстазами.

Керуак разворачивает свой роман и ещё в одну сторону, делая его романом воспитания. Уже в первой главе он декларирует связь своего романа с «Годами странствий Вильгельма Мейстера», задавая вопрос: «Как звали таких молодых людей в Германии Гёте?» Упоминает Керуак и ещё один знаменитый роман воспитания, «Большой Мольн» Алена-Фурнье, важный для него в том числе и структурой повествования, построенной по схеме «главный герой + протагонист-рассказчик».

Однако роман воспитания оборачивается у Керуака романом взросления и расставания с молодостью. Это одна из линий, пронизывающих всю фактуру романа, и она, как и многие другие линии, заявлена уже в первой главе: «Всё это было так давно, когда Дин не был таким, каков он сегодня, когда он был молодым пацаном из колонии, окутанным тайной».

Важнейшая прошивка этой истории начинается с многоборья, которое Дин, Сал и Эд Данкел во второй части устроили на лужайке рядом с домом Буйвола Ли. Тогда Дин продемонстрировал чудеса ловкости, силы и скорости, оказываясь совершенным античным атлетом, достигшим своего телесного акме. Однако уже в третьей части мы видим совсем другого Дина, с повреждённым пальцем и другими горестями и болезнями, но при этом ещё и с и радостью отцовства и пониманием того, что «мы знаем жизнь, мы становимся старше, каждый из нас, понемногу, и многое узнаём». Далее происходит разговор Сала и Дина у писсуара, в котором возникает тема будущей «старости в парках на скамейках» и последующая ссора, после которой приятели тут же мирятся, но о которой ни они, ни читатель уже не забудут. И наконец, в четвёртой части спортивное состязание повторяется: теперь это игра с мальчишками в баскетбол, причём Сал и Дин уже перестали быть теми молодыми парнями, которые ещё два года назад могли всё, и теперь мальчишки с лёгкостью их обыгрывают, говоря «ну зачем же так убиваться»; а за этой игрой следует разговор с тётей Сала об ещё одном будущем ребёнке Дина и об ответственности за детей, и прощание у виадука.

Путешествие по Америке связывает роман Керуака с традицией большого американского социального романа, который также может быть назван романом американской мечты. Символом общества потребления и успеха здесь оказывается Голливуд, сатирически описанный Керуаком на одной ярчайшей странице:

Что это было за место! Большие семьи, приехавшие из глубинки на своих драндулетах, толпились вдоль тротуаров, чтобы увидеть какую-нибудь кинозвезду, но кинозвезда так и не появлялась. Когда лимузин проезжал мимо, они бросались к обочине и ныряли, чтобы посмотреть: какой-то персонаж в тёмных очках сидел внутри с блондинкой в бриллиантах… Бульвар Голливуд был огромным, кричащим безумством машин; небольшие аварии случались хотя бы раз в минуту; все стремились к самой дальней пальме — за ней была пустыня и ничто… Я видел, как Джерри Колонна покупал машину в Бьюик Моторс; он стоял внутри огромного стеклянного окна, теребя усы.

Персонаж в тёмных очках за стеклом роскошного автомобиля и Джерри Колонна внутри огромного стеклянного окна оказываются конечно же частью киношного, бутафорского мира, мира кажимости. Но та мечта, к которой стремится Сал, и те откровения, которые он надеется обрести в своих странствиях, находясь рядом со своим наполовину безумным приятелем — они совсем другие, они связаны не с обладанием, но с откровением и обретением веры, пусть даже не навсегда, не в вечности, но хотя бы в каком-то кратком мгновении времени.

Роман как мистическое путешествие

Сал Парадайз путешествует, надеясь «обрести жемчужину», он тянется к мистикам и сам видит идеалом своей жизни постижение некоей истины, которая откроется ему в его странствиях:

Я был молодым писателем, и я рвался вперёд. Я знал, что там будут девушки, видения, там будет всё; где-нибудь на этом пути мне будет вручена жемчужина.

Если Сал говорит о жемчужине, которую надо обрести, то Дин называет эту жемчужину очень просто — ЭТО. Я даже не знаю, надо ли это объяснять — кажется, достаточно просто прочитать сказанное, к примеру — вот эти слова, которые Дин говорит о Ролло Гребе:

Этот Ролло Греб — он самый великий, самый удивительный из всех. Вот что я пытался тебе сказать — вот чем я хочу быть. Я хочу быть как он. Он никогда не зависает, он идёт в любом направлении, он забил на всё, он знает время, ему нечего делать, кроме как качаться туда и сюда. Чувак, это конец! Смотри, если ты всё время будешь как он, то рано или поздно получишь». — «Получишь что?» — «ЭТО! ЭТО! Я скажу тебе — уже нет времени, у нас сейчас нет времени.

И ещё один разговор об ЭТОМ, он связан с джазом. Тема возвращается, Сал опять хочет, чтобы Дин объяснил ему, что значит ЭТО — Дин отвечает ему, что такое объяснение не-воз-мож-но, но потом всё-таки начинает объяснять, скорее, на примере, чем напрямую:

Вот, чувак, у этого парня с альтом прошлой ночью было ЭТО — он ухватил его, как только нашёл; я ещё не видел парня, который мог бы держать его так долго». Я хотел узнать, что значит «ЭТО». «Ах, ладно», — засмеялся Дин, — «ты спрашиваешь меня о не-воз-мож-ном — хм! Вот этот парень и все остальные, да? Он сообщает им то, что у всех на уме. Он начинает первый хорус, затем выводит свои идеи, народ, йя, йя, но получает это, и затем он восходит к своей судьбе и должен дуть прямо оттуда. Внезапно где-то в середине хоруса он получает это — все смотрят и знают; они слушают, он возносит его и несёт. Время остановилось. Он заполняет пустое пространство субстанцией нашей жизни, признаниями своего живота, воспоминанием о идеях, перепевами старых песен. Он должен дуть через бридж и потом обратно, и делать это с таким бесконечным чувством исследования души для мелодии этого момента, что все понимают, что важна не мелодия, а ЭТО…» — Дин не мог пойти дальше; он потел, рассказывая об этом.

В конце этого отрывка Дин доходит до того, что необъяснимое так и остаётся необъяснимым, его можно только ухватить — и он ПОТЕЕТ. Внимательный читатель может заметить, что в описаниях и диалогах Керуака есть два слова, которые он употребляет особенно часто, и это слова «потеть» и «беспокоиться», которые в языке романа оказываются двумя антонимами, двумя предельными и противоположными состояниями жизни и души. Беспокоиться — значит не доверять миру, в котором ты живёшь, не понимая, что дорога сама приведёт тебя, куда надо:

«Теперь ты просто врубись вон в тех впереди. Они беспокоятся, считают мили, думают, где сегодня поспать, о деньгах на бензин, о погоде, как они туда доберутся — а ведь они туда всё равно доберутся, ты видишь. Но им надо беспокоиться и обманывать время ложной спешкой, а в остальном — чистой тревогой и плачем, их души в самом деле не будут в мире, вместо этого они зацепятся за установленное и доказанное беспокойство, и, однажды найдя его, они принимают такое выражение лица, чтобы отвечать ему и идти рядом с ним, а это, ты знаешь, несчастье, и оно всё время пролетает мимо, и они это знают, и это тоже беспокоит их без конца».

И ещё раз, чтобы понять, что мир и сам стоит на верном пути, все кошки спят, птицы летят, спасатели нас спасут:

«Теперь, чёрт возьми, смотрите сюда, все вы, все мы должны признать, что всё в порядке, и в мире не надо беспокоиться, и нам в самом деле надо понять, что для нас ЗНАЧИТ понять, что мы ПРАВДА ни о чём НЕ БЕСПОКОИМСЯ. Ведь так?»

Что касается слова «потеть», внимательный читатель, обращая внимание на то, где и как оно употребляется, может и сам догадаться, что оно означает. И это наше толкование не будет произвольным, поскольку Керуак сам изложил его в письме к Кэрол Браун в 1961 году:

На самом деле это история о двух приятелях-католиках, разъезжающих по стране в поисках Бога. И мы нашли его. Я нашёл его в небе, на Маркет-стрит в Сан-Франциско (те 2 видения), а Дин (Нил) обретал Бога, когда его лоб потел всю дорогу. НЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ДОРОГИ ДЛЯ СВЯТОГО: ОН ДОЛЖЕН ПОТЕТЬ РАДИ БОГА. И однажды он нашёл его, Божественность Бога навсегда Утверждена, и о ней в самом деле не следует говорить.

Керуак говорит о двух видениях на Маркет-стрит; да, он, конечно, прав, но там было и третье видение. Голод — удивительная штука; вместе с усталостью он даёт возможность увидеть и узнать о себе такое, чего не узнаешь ни через какие «вещества». Первое видение Сала возникает именно от голода: он идёт мимо закусочной «фиш-энд-чипс», и вдруг начинает видеть себя сыном хозяйки, двести лет назад в Англии, пришедшим, чтобы ограбить свою мать, и весь этот текст приобретает неповторимую диккенсовскую окраску. Это первое видение через короткую связку воспоминания об игре на скачках и ещё одном видении, связанном с отцом, тут же переходит во второе, мистическое, христианское и буддистское одновременно:

«И на миг я достиг точки экстаза, я всегда хотел его достичь, и это был полный шаг через хронологическое время в бесконечную тень, и удивление в мрачном царстве смертных, и ощущение смертельного удара по пяткам, толкающего вперёд, с призраком, преследующим свои собственные пятки, и я спешу к доске, где все ангелы взлетают, как голуби, и летят в святые просторы несотворённой пустоты, мощного и немыслимого сияния, вспыхнувшего в яркой Сущности Разума, в неисчислимых землях лотоса, открывшихся в волшебном мотыльковом рое небес».

Третье видение, отнюдь не уступающее по силе первым двум, мирское и голодное, однако тоже возможное лишь в изменённом состоянии сознания, состоялось, когда Сал, придя в гостиничный номер, стал слышать запахи еды всего Сан-Франциско, — и оно также свидетельствовало о полноте чувственного мира и о единстве сознания.

Чтобы войти в этот волшебный мир, Сал идёт за Дином, как за поводырём, он голодает и потеет вместе с ним. Мистическое состояние единства мира, в котором пребывает Дин, его вера, о которой свидетельствует Сал — она и есть главное послание романа:

И всё это время Дин был до предела возбуждён всем, что он видел, всем, о чём говорил, каждой деталью каждого мгновения времени. Он был за гранью ума, в настоящей вере.

В начале третьей книги Сал настаивает на том, что его приятель Дин, со всем его списком грехов, со всеми безумствами, является настоящим святым, блаженным, юродивым, и всё равно, знает ли он об этом сам или нет:

Внезапно я понял, что Дин, со своим огромным списком грехов, становится Идиотом, Имбецилом, Случайным Святым. <…> Это и был Дин, СВЯТОЙ ПРИДУРОК. <…> Затем всех охватило полное молчание; Дин, который когда-то мог говорить без конца, теперь молча стоял перед всеми, потрёпанный, сломанный и идиотский, прямо под лампами, его костлявое безумное лицо было покрыто потом и пульсирующими венами, и он говорил «Да, да, да», как будто на него все время изливались грозные откровения, и я уверен, что это было так, а другие подозревали это и были напуганы. Он был БЛАЖЕННЫЙ — корень, душа Благости.

Там, где в моём переводе стоит слово «блаженный», в английском тексте написано beat, и Керуак толкует его, как сокращение от Beatific, а это и есть «блаженный». Именно здесь — корень романа, как его понимал Керуак, и как он хотел, чтобы мы его понимали. Ещё здесь появляется Достоевский и его князь Мышкин, ведь это описание чуть ли не дословно повторяет описание состояния Мышкина перед эпилептическим припадком. Но Мышкин у Достоевского неотделим от Рогожина; и если мы понимаем это, мы правильно прочитаем и разговор Дина в питейном заведении с Тони, больным церебральным параличом:

Тони — худой брюнет со святыми глазами, со стоном и пеной бесподобной души — опёрся на Дина и стонал и стонал, с ним случился приступ, а затем он интуитивно и вдруг испугался Дина и вскинул руки и ушёл с ужасом на лице.

Итак, здесь Мышкиным становится Тони — а это означает, что Дин, от которого он отшатнулся, на какое-то мгновение стал Рогожиным. Стон и пена здесь — не телесные, а душевные; Мышкин и Рогожин суть одно, душа и тело суть одно — всё есть одно.

Читайте также интервью с Андреем Щетниковым: «Я весь их путь прошёл в гугл-картах»: переводчик битников о революции сознания, бунтарстве и манифесте бит-поколения

Всё есть Одно

Будучи настоящим мистическим романом — и даже проще, будучи настоящим большим романом, — роман Керуака рассказывает о мире, в котором всё связано со всем: как говорит Сал во второй части, «я знал, я знал, как безумный, что всё, что я когда-либо знал и когда-либо узнаю, было Одним». И роман Керуака сам является таким миром, переплетённым множеством связей так, что хочется показать на нескольких характерных примерах, и прежде всего, на следующей удивительной истории, которая разворачивается на протяжении нескольких глав во второй части.

По пути в Новый Орлеан наши герои подвозят молодого пацана, который, чтобы они взяли его с собой, сообщает, что в Данне у него живёт тётя, у этой тёти есть бакалейная лавка, и там он возьмёт денег на бензин. Затем выясняется, что он их обманул, бакалейная лавка в Данне есть, а никакой тёти нет. Далее, по пути в Сан-Франциско, они подбирают ещё одного юношу, который рассказывает им в точности такую же историю про тётю с бакалейной лавкой в Туларе, у которой он возьмёт денег на бензин, и они смеются над этим буквальным повторением ситуации, но юношу берут. Наконец, они подбирают одного оклахомца — музыканта, оставшегося в дороге без гитары и без денег. Он обещает, что они заедут к его брату в Бейкерсфилд, и он даст денег на бензин для окончания поездки. По дороге они проезжают мимо женской тюрьмы, и оклахомец рассказывает историю о том, как одна женщина выстрелила в своего мужа, за что её посадили в тюрьму. Он её простил, её выпустили и она выстрелила в него во второй раз (обратите внимание — он рассказывает историю о повторе!). Приехав в Бейкерсфилд, он не сразу, но всё-таки находит своего брата, тот даёт денег на бензин, наши герои оставляют оклахомца и едут к тёте в Тулар. И тут неожиданно выясняется, что эта тётя застрелила своего мужа и села в тюрьму. Всё связано со всем, видимый хаос является скрытым космосом, ни одно событие в этом мире не случайно.

Дополним эту историю другой. Один человек, который подвозит Сала всё в тот же Бейкерсфилд, но только в первой части, рассказывает ему историю о том, как его отец оставил дневную выручку на сейфе:

Как-то вечером мой папаша оставил дневную выручку на сейфе, забыл опечатать. И вот что было — ночью пришёл вор, с ацетиленовой горелкой и прочим, взломал сейф, вывернул бумаги, переломал несколько стульев и ушёл. А эта тысяча долларов лежала прямо на сейфе, что ты об этом скажешь?

Мы можем пролистнуть этот рассказ, мало ли чего рассказывают в дороге — но можем отнестись к нему, как к настоящей учебной истории. Ведь так же, как этот неудачливый вор, зачастую читаем книгу и мы, не замечая очевидного, того, что находится у нас перед носом. Сообщает ли нам автор об этом своей историей, или я сейчас выдумал эту связь? Это не важно, именно потому, что всё связано со всем — и роман нужен в том числе и затем, чтобы мы это увидели.

Теперь мы посмотрим, как такая система связок действует непосредственно в ткани романа. Керуак применяет здесь много разных приёмов и их вариаций одного приёма даже в пределах одной главы. В девятой главе третьей части Кадиллак, на котором едут наши герои, сравнивается с лодкой: «Это была великолепная машина; она держалась на дороге, как лодка держится на воде». Дальше рассказывается о том, как Дин гонит на этой машине по дорогам Небраски и Айовы на скорости 110 миль в час. В какой-то момент Сал пугается такой езды и пытается заснуть на заднем сиденье. Он вспоминает свою службу на флоте:

Как моряк, я привык думать о волнах, плещущих о борт корабля, и о бездонных глубинах под ним, — теперь я ощущал дорогу в двадцати дюймах внизу подо мной, как она раскручивалась, летела и шипела на невероятных скоростях через стонущий континент с этим безумным Ахавом за рулём… И никакого спасения.

И теперь смотрите: сравнение Дина с капитаном Ахавом промелькнуло одной короткой фразой, и лодка-машина-текст полетела дальше. Но в глубинах этого сравнения осталась 60 глава «Моби Дика» Германа Мелвилла, в которой рассказывается про линь (line), которым китобойный бот связан с загарпуненным китом. Этой же белой разделительной линии (line) держится несущаяся по шоссе машина. Однако это ещё не всё, потому что глава в книге Мелвилла заканчивается отсылкой к ещё одной древней истории про философа, который на попавшем в бурю судне ведёт себя спокойно, потому что понимает, что и в обычной жизни («у камина за покером») лишь нечто столь же тонкое, как днище корабля, отделяет нас от смерти.

Связка другого типа состоит в повторе некоторой фразы или ситуации, перенесенной из одной главы или книги в другую, и зачастую обозначенной ровно одними и теми же словами. К примеру, Дин и Сал по дороге в Патерсон вспоминают свою работу тормозными кондукторами и показывают разные приёмы друг другу и тёте Сала: «в какой-то момент Дин даже выскочил из машины, чтобы показать мне, как тормозной кондуктор даёт сигнал отправления при прохождении встречного на разъезде». Точно так же в четвёртой части, после того, как Дин попрощался с тётей Сала, он прощается и с самим Салом около опоры путепровода: «Он повернулся и помахал мне рукой, застенчиво и скромно. Он дал мне сигнал отправления, он подпрыгивал, он кричал что-то такое, чего я не уловил». И это ещё не всё, потому что в первом эпизоде тётя заплатила за Дина штраф за превышение скорости, а во втором Дин вернул ей эти 15 долларов, круг замкнулся, целиком и полностью.

Ещё одна музыкальная техника — это повтор одной и той же фразы без изменений на протяжении небольшого фрагмента текста. К примеру, когда сначала Сал подозревает Терри в том, что она шлюха, да ещё и наводчица в придачу, а потом Терри зеркально подозревает Сала в том, что он сутенёр, Сал три раза произносит в своём рассказе в точности одну и ту же фразу «и прежде чем я понял, что делаю»: сознание вращается в колесе самообмана, и повторяемая фраза сигнализирует об этом. Точно так же в первой книге несколько раз повторяется фраза «Он от кого-то бежал; скорее всего, от закона».

В этом месте неискушённый читатель может спросить: а почему это так важно? Почему обязательно надо повторять одну фразу три раза? Какое отношение имеет возврат 15 долларов к сигналу отправления поезда? Отвечая на такой вопрос, я бы сказал, что это как музыка. Когда ваше ухо натренировалось её слышать, вы получаете удовольствие не просто от всего нерасчленённого массива звуков, но оттого, что начинаете различать отдельные голоса и инструменты, их гармонические сочетания с аккордами, обращение тем и многое другое. А в результате вы в целом становитесь более внимательными, а ваш слух — более утончённым. Но и в литературе возможно то же самое, что и в музыке, и вы, упражняясь в таком восприятии, становитесь более чувствительным к форме, сопрягая между собой то, что сказано, и то, как оно сказано.

Пространство и время

Всякий роман разворачивается в пространстве и времени; однако в романе Керуака пространство и время не только задают «пространственно-временную сетку событий», но сами являются двумя ведущими темами, распределёнными по двум главным героям.

Сал Парадайз мыслит своё путешествие по Америке пространственно, размещая его между Восточным и Западным побережьями, описывая поездки на север и на юг как движения «вверх» и «вниз». Прежде чем отправиться в дорогу, он планирует свой путь, целую зиму изучая карты, и само это планирование с созерцанием карт является важной частью его путешествия:

В Патерсоне я месяцами рассматривал карты Соединенных Штатов, и даже читал книги о пионерах, смакуя такие названия как Платт и Симаррон; и на дорожной карте была одна длинная красная линия под названием 6-е шоссе, от самого кончика Кейп-Кода прямо к Эли в Неваде, и оттуда вниз к Лос-Анджелесу.

Этому соответствуют и те карты, которые рисовал в рабочих блокнотах сам Керуак, фиксируя собственные путешествия и составляя план романа. В своём рассказе Сал подробно фиксирует множество городков на трассе и расстояния между ними, сколько он уже проехал и сколько ему ещё осталось проехать.

В отличие от него Дин Мориарти живёт во времени: он ведёт свою борьбу со временем, как Иаков с Ангелом. На парковке Дин работает как одержимый, «горбясь» в этой борьбе и расставляя машины с бешеной скоростью. В первой части приехавший в Денвер Сал сообщает, что Дин «живёт по расписанию», проводя отмеренное время то с Мэрилу, то с Камиллой, то в беседах с Карло Марксом. «Мы знаем время!» — вот его много раз повторенное восклицание, и это знание стремится выйти за пределы времени. Собственно говоря, это не знание «о времени», но знание о том, как сделать так, чтобы время переполнилось событиями через край и уже перестало их вмещать, а потому — перестало быть временем и остановилось. На дороге Дин мчится вперёд, оставляя позади пролетающие мимо городки, он нигде не останавливается, чтобы у него «осталось время». Однако вырваться за пределы времени он не может, и ему остаётся только гонка по дорогам на границе пространства и секс на задворках любви. И весь роман оказывается грандиозной эпопеей этой борьбы со временем, — борьбы, которая завершается неминуемым поражением.

Однако не будем забывать и о том, что Дин в поездках по Америке ищет также своё прошлое, своего отца. Он расспрашивает своего двоюродного брата о таких событиях в своём детстве, о которых сам позабыл. И обратите внимание ещё: в поездке в Мексику Дин уже не гонит брендовый Кадиллак на 110 милях в час, но ведёт старый Форд, который с трудом выдаёт 45; и более того, Дин постоянно притормаживает машину, иногда до 5 миль в час, чтобы лучше разглядеть то, что происходит за окном. Здесь уже нет американского времени, «времени по расписанию», здесь царит mañana, такое завтра, в котором никуда не надо спешить, потому что завтра никогда не наступает и не наступит. Америка вся живёт по часам; впрочем, наши герои регулярно закладывают свои часы в ломбард, быть может, самым прямым способом реализуя принцип американской жизни «время — деньги», он же «один день, один доллар». Сал закладывает в ломбард свои часы за 4 доллара во второй части романа, и Дин здесь же упоминает о своих железнодорожных часах. В четвёртой части эти же самые железнодорожные часы Дин собирается заложить в ломбард в Денвере, и здесь же из его потрёпанного чемодана появляются ещё одни часы, которым предстоит сыграть свою важную роль. Ведь именно эти вынутые из чемодана часы Дин дарит в Мексике девочке, продающей у дороги кусочки горного хрусталя; здесь время окончательно остановилось, стало чудом, а поэтому часы стали ненужной, хотя и красивой игрушкой.

Что касается Сала, он пытается прикрепить мимолётное и неуловимое время своей жизни к неизменному и неколебимому пространству Американского континента. Инструментом такой зашнуровки оказываются воспоминания, когда он вновь проезжает по тем же самым местам, где уже был раньше, будь то в Калифорнии, в Айове или в Техасе:

И вдруг мы проехали мимо того места, где мы с Терри сидели под луной, пили вино, на этих бомжовских ящиках, в октябре 1947 года, и я попытался рассказать Дину об этом… Я лежал на заднем сиденье, выжатый, полностью сдавшийся, и где-то днём, пока я дремал, грязный Гудзон проехал мимо палаток за пределами Сабиналя, где я жил, любил и работал в призрачном прошлом…

или

Мы поехали дальше. За огромной ночной равниной лежал первый техасский город, Далхарт, через который я проезжал в 1947 году. Он мерцал в тёмной земной долине, в пятидесяти милях отсюда… Я сел за руль и поехал во Фредериксберг, и здесь я вновь пересёк линию на старой карте, то самое место, где мы с Мэрилу держались за руки снежным утром 1949 года, и где сейчас Мэрилу?

И в самом деле, лишь место, в которое ты ещё раз вернулся, по-настоящему закрепляется в твоём внутреннем пространстве, оно перестаёт быть пунктом, через который ты проскочил, но становится узлом возвращения и памяти. А ещё все возвращения Сала в Нью-Йорк ритуально происходят на Times Square, что тоже может быть прочитано символически, как соединение пространства и времени.

Рассказывать истории

Ещё одна нить романа, пронзающая его от первой главы до эпилога — это истории, которые герои рассказывают друг другу, а ещё вернее — это их страсть к рассказыванию таких историй. В этом плане всё начинается со встречи Карло и Дина:

Карло рассказал ему о Старом Буйволе Ли, Элмере Хасселе, Джейн: Ли выращивает траву в Техасе, Хассел на острове Рикерс, Джейн бродит по Таймс-сквер в бензедриновой галлюцинации, с дочкой на руках и в итоге в Бельвью. Дин в свою очередь рассказал Карло о таких неизвестных людях Запада, как Томми Снарк — косолапая акула бильярда, картёжник и юродивый. Он рассказал ему о Рое Джонсоне, о Большом Эде Данкеле, о своих детских друзьях, своих уличных приятелях, своих бесчисленных девушках и секс-вечеринках и порнографических картинках, своих героях, героинях, похождениях.

Но настоящие рассказы, рассказы в дороге, начинаются во второй книге, когда Дин приезжает в дом к южным родственникам Сала: «Ох, чувак, нам надо поговорить… ох, чувак, нам позарез надо найти время». Это рассказы о чём угодно, но прежде всего — о прошлом, о том как Дин жил у фермера в Арканзасе, о поездке на товарняке из Нью-Мексико в Лос-Анджелес, о жизни в Хьюстоне в 1947 году и о радиовещании учебных программ из Клинта, Техас.

Поездки третьей книги — это опять разговоры, это история о том, как Дин с отцом и ещё одним бомжом ездили в Небраску продавать мухобойки, и обмен воспоминаниями о том, как Дин и Сал представляли себя в детстве: кто бегущим рядом с машиной, кто скачущим на белой лошади, когда они ехали вместе со своими отцами в машинах; а ещё это рассказ Дина о том, как он ездил на гонки в Индианаполис в 1944, как его перед этим арестовали в Аризоне, и он бежал из колонии в Лос-Анджелес, как он потом подался в Денвер и встретил там Мэрилу. И это не просто рассказы, это способ обрести себя и оказаться в мире особой, трансовой вечности, где времени нет:

машина качалась, когда мы с Дином качались в ритме и ЭТОЙ нашей последней экстатической радости в разговоре и жизни в безмятежном трансовом окончании всех бесчисленных буйных ангельских частностей, которые были сокрыты в наших душах всю нашу жизнь.

Новая серия рассказов начинается по дороге в Мексику в четвёртой книге. Теперь рассказчиком выступает Стэн Шепард: он начинает историю со своей поездки во Францию, но оказывается, что для понимания этой истории надо прояснить какие-то более ранние детали, и рассказ переходит на школьные дни в Денвере, поездки по городу на велосипедах и игры в мяч. Чтобы понять себя сегодняшнего, надо рассказать всё, что было с тобой и другими раньше, и рассказ — это конечно же лучший способ вспомнить всё то, о чём ты и не думал, что можешь вспомнить, потому что по мере рассказа он вытаскивает из глубин памяти всё больше и больше деталей, и воспоминание разрастается, как дерево и как лес.

А теперь давайте посмотрим на Дина в финале романа. Он словно окончательно стал из одного человека несколькими людьми (заключительный аккорд линии Достоевского). Один из них пребывает во вневременном настоящем, и он уже не может связно говорить, только экстатически восклицать. Этот первый Дин, пребывающий в состоянии идиотизма вне времени, может переключаться во второе состояние, погруженное в нескончаемые воспоминания, в одну сплошную историю, рассказ о которой занимает не меньше времени, чем длилась сама эта история, а может и больше:

И он стал рассказывать историю, что он делал в LA, со всеми деталями, как он посещал одну семью, обедал, разговаривал с их отцом, сыновьями, сёстрами — как они выглядели, что они ели, об их обстановке, их мыслях, их интересах, наконец об их душах; у него на это ушло три часа самых подробных рассказов.

И конечно же, здесь мы вспоминаем о Прусте и о его романе «высокой-послеполуденной-вечности», который Дин читает в финале (кстати сказать, какой это роман из цикла Пруста «В поисках утраченного времени», Керуак не сообщает). Марсель Пруст, безусловно — один из самых важных авторов в литературной вселенной Керуака. В самых первых строках короткого предисловия к роману «Биг Сур», написанном в 1960 году, Керуак говорит об этом так:

Мои сочинения составляют одну обширную книгу, как и у Пруста, за исключением того, что мои воспоминания записаны на бегу, а не потом в постели больного.

Получается, что Пруст в конце романа оказывается предельной точкой не только для одной из расщеплённых личностей Дина, но и для Сала, ведь к окончанию романа лишь тонкая черта отделяет его от Керуака, то есть от автора того романа, который мы читаем.

Вырваться за пределы Америки

«Одинаковая во всех уголках» Америка, о которой говорит Дин в одной из своих речей, — это послевоенная Америка роста всеобщего благосостояния, новых автомобилей, новой мебели, стиральных машин, телевизоров — если приглядеться, всему этому тоже есть место в романе. Появился водопровод с горячей водой — отсюда постоянное указание у Керуака на «квартирки с холодной водой», их есть с чем сравнивать. На этом фоне Сал ведёт весьма и весьма бедную писательскую жизнь, благо что он может какое-то время жить на ветеранские чеки. Однако Дин, работая тормозным кондуктором, может не только снимать дом и содержать семью, но ещё и купить себе очень даже приличную машину. Да, эта «белая Америка» процветает — однако герои Керуака, будучи выходцами из этой Америки, одновременно ощущают себя в ней изгоями, они не могут принять её пластик и сидение у телевизора… впрочем, почему бы и нет? Вот Дин в китайском халате, играющий роль «главы семьи», — но как быстро и с какой пружинящей радостью он расстаётся с этой ролью!

Однако стерильная белая деловая Америка содержит в себе и другой, параллельный мир — мир тех, кто никуда не спешит. Конечно, здесь есть и бродяги — hobo — которые просто странствуют по стране, потому что им не сидится на месте; а опустившийся бродяга — это уже не хобо, а bum, что на русский язык переводится вполне созвучно, как «бомж».

Пожалуй, главное противопоставление «стерильной Америке» оказывается этническим. Конечно, мир чернокожих американцев очень далёк от мира Сала и Дина, но есть одна точка, в которой эти миры соприкасаются. Это джаз, истинная американская музыка, рядом с которой белой музыке просто нечего делать. И ведь джаз — это не просто музыка, звучащая в джазовых точках, куда ходят и цветные, и белые; это музыка, укоренённая в другой жизни, не похожей на жизнь белых американцев. Настоящая встреча с этой другой американской жизнью происходит в начале третьей книги, когда Сал одиноко гуляет по Денверу:

Я хотел быть негром, ощущая, что даже в самом лучшем, что мне предложил белый мир, мне не хватает восторга, не хватает жизни, радости, кайфа, темноты, музыки, не хватает ночи… Я хотел быть мексиканцем из Денвера или даже бедным трудягой-японцем, кем угодно, а не тоскливым разочарованным «белым человеком»… Рядом со мной сидел старый негр, похоже он каждый вечер смотрел игры. Рядом с ним был старый белый бомж; потом мексиканская семья, потом какие-то девочки, какие-то мальчики — всё человечество, тьма народу. О, печаль огней этой ночи! Юный питчер был похож на Дина. Симпатичная блондинка на трибуне была похожа на Мэрилу. Это была денверская ночь; я просто умирал.

Аллен Гинзберг в своих лекциях рассказывает, что Керуак в конце 50-х подвергся большой критике с разных сторон за эти несколько страниц. «Как он посмел говорить, что чёрные американцы были счастливей белых, если они страдали от бедности и унижения?». Однако Керуак хотел сказать совсем о другом счастье, о том, что в этом другом мире можно было найти такое счастье человеческого общения, которого белые американцы этой эпохи были лишены.

Другие культуры, другие этнические общности даже в Штатах живут совсем другой жизнью, в которой гораздо меньше того, что Дин называет словом «беспокоиться». Уже в первой части книги появляются плутовские мексиканцы с их принципом «не беспокойся, сегодня веселимся, завтра работаем», в котором узнаётся евангельское «будет день, будет пища; хлеб наш насущный даждь нам днесь», поэтому Сал, несмотря на всю ироничность этой истории, называет мир ускользающего завтра раем:

Это всегда было mañana. Всю следующую неделю всё, что я слышал, было mañana, это прекрасное слово и, наверное, оно означает рай…

Неожиданное предложение Сала ехать в Италию имеет в точности ту же самую природу: Италия — это принципиальная не-Америка, и ещё, не забывайте, это родина предков Сала. И не случайно там же в конце главы появляются греки, справляющие свадьбу одной из своих дочерей, и у Сала с Дином возникает такое ощущение, что они находятся не в Сан-Франциско, а где-то на Кипре.

И конечно, отдельная большая история и в значительной степени кульминация всего романа — это поездка на юг в Мексику, которая оказывается страной, принципиально отличной от Штатов:

За нами лежала вся Америка и всё, что мы с Дином знали раньше: о жизни, и о жизни в дороге. Мы наконец-то нашли волшебную землю в конце дороги, и мы даже не мечтали о мере этого волшебства… «Да», — сказал Дин и поехал дальше на скорости пять миль в час. Он был в нокауте, ему не надо было делать то, что он обычно делал в Америке… Дин потел. Его глаза были красными и безумными, а также покорными и нежными — он отыскал таких же людей, как он сам…

Комментируя эту главу романа, Аллен Гинзберг в своих лекциях говорит о ней так:

Я помню, что когда я первый раз попал в Мексику, я внезапно понял, что мир — это не Соединённые Штаты Америки, что большая часть мира попросту не такая, как они. Идея, что Америка представляет собой путь для всего мира, оказалась полным дерьмом… Удивление Керуака состояло в том, что существует другой мир искусства, ритма, языка вне того упорядоченного мира, которому он был обучен в частной школе.

Мексика — вся не такая. Это другой воздух и другая земля; это другие люди, которые живут другой жизнью и говорят на другом языке; это безумный «бомбер» с марихуаной и пляски под мамбо в мексиканском борделе; это дорога через горы и джунгли; это Мехико Сити с его безумным дорожным движением, энергией и шумом. Эта «не такая» Мексика была сокровенным желанием Сала и Дина, именно сюда вела их дорога, протянувшаяся через всю книгу. Здесь вспоминается старик из фильма «Сокровища Сьерра-Мадре» (похоже, что наши герои его смотрели), решивший остаться в Мексике и не возвращаться в Америку. Однако ни Дин, ни Сал не могут этого сделать — и в обыденной реальности, и потому что роман должен закончиться по-другому.

Всё разрешается на одной странице: Сал заболевает лихорадкой, Дин покидает его и немедленно уезжает обратно в Америку. Наслаждение мимолётно; за ним следует боль и новые бессмысленные метания, для описания которых тоже хватает нескольких страниц финала. И этот финал, закольцованный с первыми страницами книги, приводит нас к новому повороту размышлений над романом, касающемуся его философской подосновы.

Философы, упомянутые в романе

Роман Керуака ни в малейшей степени не является философским трактатом. Однако его герои Керуака читают философов и упоминают их в своих письмах и разговорах. И эти упоминания отнюдь не случайны, но являются скрытыми сообщениями, которые нам желательно прочесть и понять.

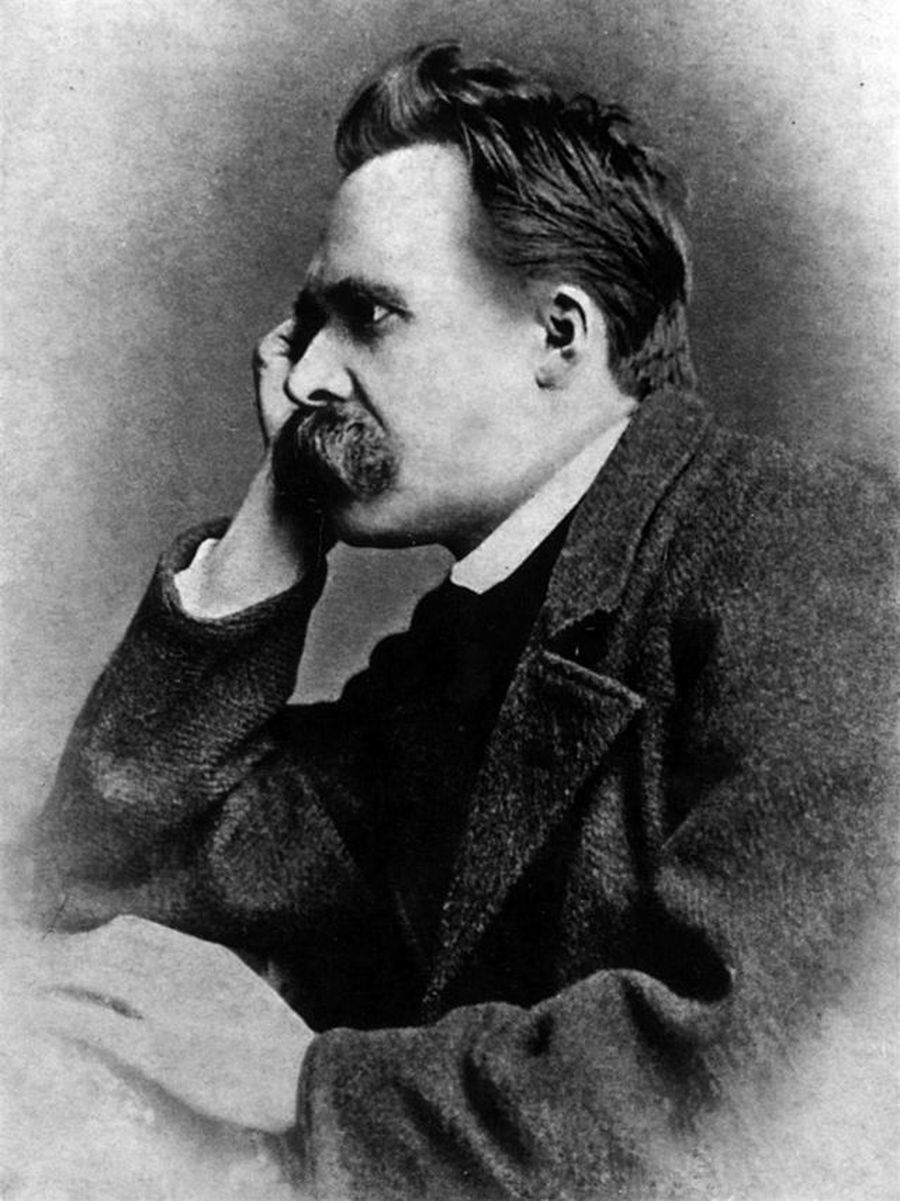

Уже на первой странице романа Сал Парадайз рассказывает о том, как ещё незнакомый ему Дин Мориарти присылал его приятелю Чаду Кингу письма из исправительной школы Нью-Мексико. В этих письмах он просил Чада «рассказать ему всё о Ницше и обо всех чудесных интеллектуальных делах». Этот эпизод с письмами ещё раз упомянут во второй части. Никаких других явных упоминаний о Фридрихе Ницше в романе нет, за исключением того, что сам Чад Кинг тут же в назван «ницшеанским антропологом». И естественно будет спросить, причём здесь Ницше, и чем его сочинения и учение важны для Керуака и для его романа? Понятно, что при таком малом количестве деталей наши мысли будут носить характер догадок, но ведь именно с догадок начинается путь понимания.

Может быть, Ницше важен Керуаку своей идеей о сверхчеловеке-Заратустре? Однако никто из героев его романа ни в малейшей мере не претендует на роль такого сверхчеловека. Более того, одно место из романа «Биг Сур» достаточно ясно показывает, как Керуак относился к такому истолкованию Ницше, заодно отпуская свою долю презрения и «ницшеанскому» роману Германа Гессе:

«Долгими ночами я размышлял о пользе маленьких проволочных мочалок, этих вещиц из рыжей меди, их можно купить по 10 центов в супермаркете, и они бесконечно более интересны для меня, нежели глупый бессмысленный роман Степной волк, который я с недоумением прочёл в своей хижине; этот старый бздун рассуждает о нынешнем „конформизме“ и воображает себя большим Ницше, старый эпигон Достоевского, опоздавший на 50 лет (его тревожит „персональный ад“, потому что ему не нравится то, что нравится другим!»

Впрочем, Керуак написал «Биг Сур» в 1962 году — а Ницше и, прежде всего, самую знаменитую в литературном отношении его книгу «Так говорил Заратустра» он читал ещё за двадцать лет до этого, молодым человеком, усвоив и навсегда запомнив фразу «Из всего написанного я люблю лишь то, что пишется собственной кровью».

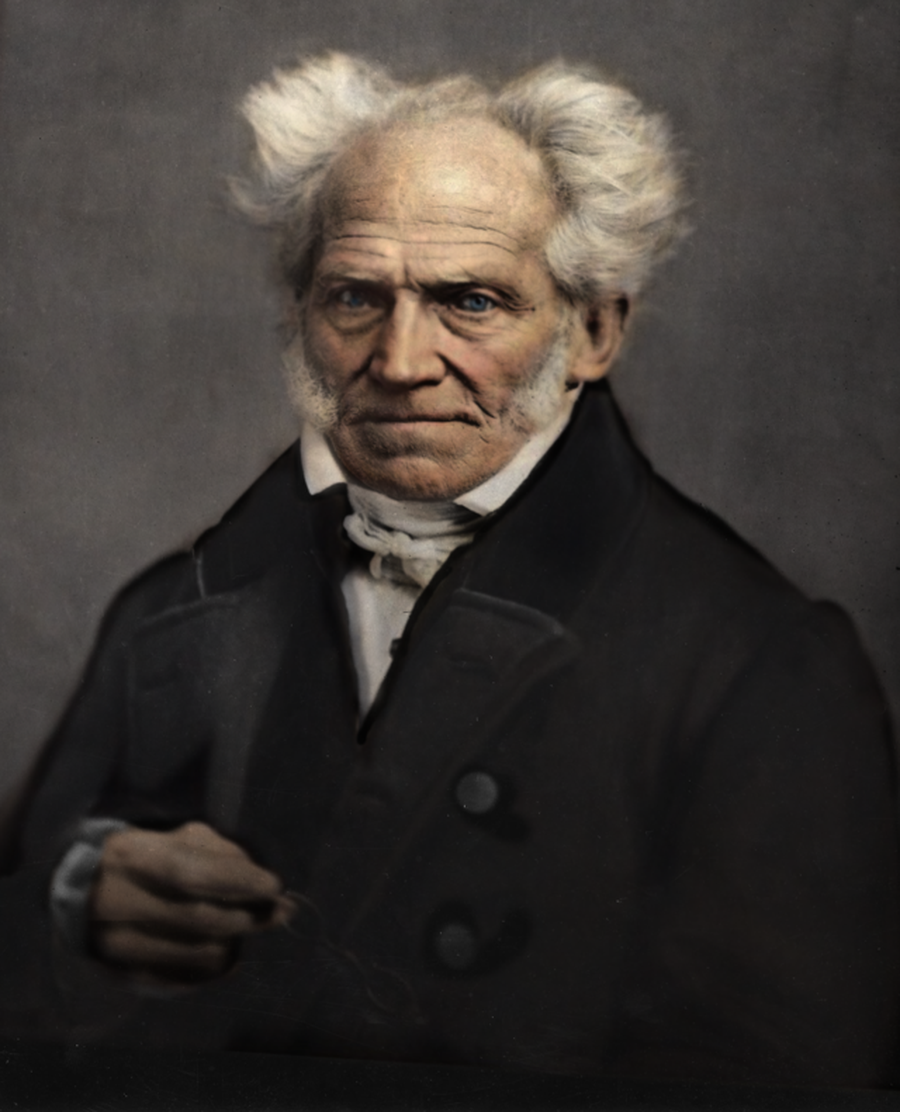

И если отсылка к Ницше остаётся для нас достаточно размытой, то другая фраза Дина из первой главы звучит вполне определённо:

«Да, конечно, я точно знаю, о чём ты, и все эти проблемы произошли со мной на самом деле, но чего я хочу — так это осознать те факторы, которые должны зависеть от дихотомии Шопенгауэра для всякого внутренне усвоенного…»

И хотя Сал Парадайз тут же сообщает, что «я в этом разбирался слабо, а Дин не разбирался совсем», однако указания на принципиальную дихотомию главного труда Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» более чем достаточно, чтобы восстановить связь этой дихотомии с устройством романа Керуака. Дихотомия Шопенгауэра — это дихотомия воли и представления. Представление ориентировано на познание мира; воля же непосредственно проявляет себя в действии. И конечно же, Дин в этой истории является воплощением «воли», а Сал — «представления». Ведь Дин безостановочно действует, а Сал в значительной степени наблюдает за происходящим и фиксирует его. Схема простая, но она и должна быть простой. Воля, как её мыслит Шопенгауэр, стремится в конечном счёте к наслаждению, за которым стоит природа, воспроизводящая себя посредством сексуального акта: и Дин с его непрестанным стремлением к сексу, с его многочисленными девушками и тремя жёнами, и маленькими детьми на разных концах континента служит настоящей иллюстрацией к этому тезису. Однако наслаждение мимолётно, оно сменяется новой болью и новым стремлением, порождённым этой болью; наслаждение ведёт к старости, а затем к смерти. Здесь я позволю себе привести большую цитату из Шопенгауэра, так как она вся звучит как краткий конспект романа Керуака; и её можно было бы продолжать дальше и дальше.

От ночи бессознательности пробудившись к жизни, воля видит себя индивидуумом в каком-то бесконечном и безграничном мире, среди бесчисленных индивидуумов, которые все к чему-то стремятся, страдают, блуждают; и как бы испуганная тяжёлым сновидением, спешит она назад к прежней бессознательности. Но пока она не вернется к ней, её желания беспредельны, её притязания неисчерпаемы, и каждое удовлетворённое желание рождает новое. Нет в мире такого удовлетворения, которое могло бы утишить её порывы, положить конец её вожделениям и заполнить бездонную пропасть её сердца. И при этом обратите внимание на то, в чём обыкновенно состоит для человека всякое удовлетворение: по большей части, это не что иное, как скудное поддержание самой жизни его, которую необходимо с неустанным трудом и вечной заботой каждый день отвоевывать в борьбе с нуждою, а в перспективе виднеется смерть… Если жизнь что-нибудь даёт, то лишь для того, чтобы отнять. Очарование дали показывает нам райские красоты, но они исчезают, подобно оптической иллюзии, когда мы поддаемся их соблазну. Счастье, таким образом, всегда лежит в будущем или же в прошлом, а настоящее подобно маленькому тёмному облаку, которое ветер гонит над озарённой солнцем равниной: перед ним и за ним всё светло, только оно само постоянно отбрасывает от себя тень. Настоящее поэтому никогда не удовлетворяет нас, а будущее ненадёжно, прошедшее же невозвратно… Вот почему три высшие блага жизни — здоровье, молодость и свобода, не сознаются нами, как такие, покуда мы их имеем: мы начинаем сознавать их лишь тогда, когда потеряем их; ведь и они — отрицания.

Помимо всего прочего, в романе возникает занятная и возможно непредумышленная параллель между Шопенгауэром и Старым Буйволом Ли, то есть Уильямом Берроузом. Буйвол Ли обрисован Керуаком как умнейший человек, изучающий «факты жизни», важнейшим из которых является понимание мимолётности и иллюзорного характера наслаждения. Мы знаем, что в кабинете Шопенгауэра стоял бюст Канта и висели портреты Шекспира, Гёте и Декарта; Буйвол Ли держит у себя на коленях «вечного барда» Шекспира и Кафку. Любимым чтением Шопенгауэра были Упанишады; до какой-то степени им соответствуют Кодексы майя у Берроуза. При этом в характерах и Шопенгауэра, и Буйвола Ли есть нечто параноидальное; в том числе и их мнительность, доходящая до сна с оружием в руках.

Во второй части Дин произносит ещё одну важную фразу, которая отсылает и к Ницше с его «Бог умер» и критикой греков, но, возможно, также и к Шопенгауэру, и даже к Паскалю, которого Керуак тоже внимательно читал; с источниками этой фразы и особенно с выделениями, которые я в ней подчеркнул, желательно разобраться детально:

И, конечно, теперь никто не сможет сказать нам, что Бога нет. Мы прошли через все формы. Ты помнишь, Сал, как я в первый раз приехал в Нью-Йорк, и я хотел, чтобы Чад Кинг рассказал мне о Ницше? Видишь, как это было давно? Всё прекрасно, Бог существует, мы знаем время. Со времён греков всё было предсказано неправильно. Этого нельзя сделать с помощью геометрии и геометрических систем мышления. Вот и всё!

В отличие от Ницше и Шопенгауэра, Зигмунд Фрейд в романе Керуака нигде прямо не назван, но один пассаж с большой вероятностью отсылает к его работе «По ту сторону принципа удовольствия», хотя он может быть истолкован и как продолжение линии Шопенгауэра, поскольку Фрейд, конечно же, исходит из неё:

Единственное, к чему мы стремимся в дни нашей жизни, что заставляет нас вздыхать и стонать и вызывает нежную сладкую тошноту всех видов, — это воспоминание о некоем утраченном блаженстве, которое, вероятно, ощущалось в утробе матери и может быть повторено только (хотя мы ни за что не хотим это признать) в смерти. Но кому хочется умирать? В вихре событий я продолжал размышлять об этом в глубине своего ума. Я рассказал эту историю Дину, и он мгновенно опознал в ней простое влечение к чистой смерти; и поскольку никто из нас никогда не вернётся к жизни, ему до этого не было дела, и я с ним тогда согласился.

И ещё одно место о том же самом, когда после несостоявшегося секса на троих Сал сидит на кухне, слушает возню Дина и Мэрилу в комнате за дверью и размышляет о Дине:

Только парень, который провёл пять лет в тюрьме, мог впадать в такие маниакальные беспомощные крайности; умоляя о входе в мягкий источник, без ума от полного физического осознания истоков жизненного блаженства; слепо пытаясь вернуться назад тем путём, которым пришёл.

Джазовый роман

Роман Керуака — это ещё и джазовый роман, причём — во многих отношениях. Конец сороковых — время бибопа, время Чарли Паркера, Диззи Гиллеспи и Телониуса Монка. Они упомянуты в романе как и многие другие музыканты: Билли Холидей, Майлз Дэвис, Лайонелл Хэмптон, Декстер Гордон, Уорделл Грей, Джордж Ширинг, Дэнзил Бест, Лампшейд, Конни Джордан, Макс Уэст, Лестер Янг, Луи Армстронг, Рой Элдридж, Каунт Бэйси, Бенни Мотен, Хот Липс Пейдж, Вилли Джексон, Стэн Гетц, Винони Харрис, Лаки Миллиндер, Эд Фурнье, Слим Гейллард и Дюк Эллингтон.

Бибоп распространился по всей послевоенной Америке, он процветал в Канзас-Сити и Нью-Йорке, в Чикаго и Сан-Франциско. Это хипстерский джаз; музыканты ощущают в нём себя творцами невиданных гармоний и мировыми рекордсменами скорости; они не просто «играют», но «дуют», бешено тренируются по десять часов кряду и вдохновенно импровизируют в маленьких клубах и на джем-сейшнах. Герои Керуака буквально «тащатся» от джаза: они ходят по джазовым точкам, чтобы ловить там кайф безо всякой травы, и с травой тоже; но современному читателю с его возможными аналогиями надо помнить, что джаз — это прежде всего особая импровизационная музыка, в отличие от рок-музыки, которая, какой бы замечательной она ни была, в значительной степени относится к сфере шоу-бизнеса; Дин и Сал являются тонкими ценителями джаза — наблюдая за ним со стороны и не будучи посвящёнными в «музыкальные тайны», они в общем-то неплохо разбираются и в том, «как это делается».

Будучи встроенной внутрь романа, джазовая музыка в заметной мере задаёт также и технику его письма. Чтобы уяснить это, обратимся к двум коротким текстам Керуака, посвящённым этой технике. Как говорит Керуак в тезисах под названием «Вера и техника спонтанной прозы»:

Люби свою жизнь

Твоё чувство обретёт свою форму

Будь безумным глупым святым ума

Дуй во всю силу

Пиши как хочешь бездонно со дна ума

Невыразимые видения индивидуума

Нет времени на поэзию только на то что есть.

Это же самое слово «дуй» (blow) повторено и в тексте «Основа спонтанной прозы»:

Процедура. Временно́е бытие сущности в чистоте речи, язык набросков — это невозмущённое истечение из ума личных тайных идей-слов, выдувание (как в джазе) изображения предмета… Метод. Никаких точек для разделения структуры предложений, и так уже произвольно усеянных лживыми двоеточиями и робкими и обычно ненужными запятыми — но энергичное пространственное тире для разделения риторического дыхания (как джазовый музыкант делает вдох между выдуваемыми фразами).

Возможно, официально опубликованный текст романа, в отличие от того, который был напечатан на знаменитом «свёртке», и разбит во многих местах «ненужными запятыми»; однако темп и звукопись Керуака, его «and in Iowa I know by now» никуда из него не исчезли. Передать эту звукопись в переводе практически невозможно; однако я должен сказать, что старался, как мог, и переводил по возможности на слух, даже когда писал (вспоминая о том, как замечательно передала Аня Герасимова в переводе «Бродяг Дхармы» ощущение от «письма на ходу»); и многие страницы этого перевода сделаны под музыку Паркера и Гиллеспи. Настоящая джазовая музыка существует много больше во времени исполнения, нежели в пространстве партитуры, которой может не быть и вовсе; так и роман Керуака, будучи джазовым романом, существует во временном звучании его чтения — причём, прежде всего, устного чтения, — не в меньшей, а быть может, и в большей степени, чем в пространстве страницы и в объёме печатной книги.

Кстати, в романе есть и другая музыка, не только джаз: это и «Фиделио» Бетховена, Сал слушает эту оперу в театре среди гор рядом с Денвером; и ковбойская музыка кантри, она же хиллбилли, которую наши герои, может быть, и не сильно жалуют, но тоже постоянно слышат в своих поездках; и мексиканский мамбо в исполнении ансамбля Переса Прадо, под который они бешено отплясывают в публичном доме; есть здесь и простая песенка, которую Миссисипи Джен поёт на платформе грузовика, и музыкальная шкатулка, проигрывающая мелодию «Прекрасного романса», которую так зачарованно слушает Дин Мориарти.

Визуальная американская форма

Как и в случае с музыкой, начнём с фильмов и киноактёров, упомянутых Керуаком в его романе. Безотносительно фильмов названы Джин Отри, У. К. Филдс, Чарли Чаплин, Дон Амичи, Джордж Мерфи, Джерри Колонна, Граучо Маркс, Гэри Купер. Из фильмов, с указанием играющих в этих фильмах актёров, это «Знак Зорро», «Странствия Салливана» с Джоэлом Маккри и Вероникой Лейк, «О мышах и людях» с Бёрджессом Мередитом, «Мальтийский сокол», «Поющий ковбой» с Эдди Дином, «Истоки опасности» с Джорджем Рафтом, Сидни Гринстритом и Питером Лорре, «Мин и Билл».

Здесь мы видим самую разнообразную американскую кинопродукцию за период с начала 30-х до середины 40-х годов XX века: комедийную, приключенческую, мелодраматическую. Некоторые фильмы остаются неназванными, однако возникает ощущение, что они тоже присутствуют в романе; так сезонники из Оклахомы, работающие на сборе фруктов и хлопка и мечтающие о том, как они заменят свою палатку домиком на колёсах, словно сошли со страниц «Гроздьев гнева» и снятого по этому роману одноимённого художественного фильма с Генри Фонда и Джейн Дарвелл в главных ролях.

Однако в «Вере и технике спонтанной прозы» сказано также:

Книжное кино — это кино в словах, визуальная американская форма… Писатель — Режиссёр Земных фильмов, Спонсированных и Ангелированных на Небесах.

Но если Керуак мыслит свой роман как своеобразный кинофильм, прокручивающийся перед глазами читателя, то он должен выдерживать в его режиссуре и монтаже некоторые приёмы, характерные для художественных фильмов. Однако по последующим попыткам снимать фильмы по романам Керуака, будь то «В дороге» или «Биг Сур», мы видим, насколько трудно оказалось превратить книжное кино в реальное, и передать на экране тот огромный внутренний, «несобытийный» пласт, который содержится в этих романах.

Не знаю, насколько кинематографичными можно назвать пейзажи в романах Керуака; во всяком случае, резкий переход от быстро разворачивающихся и локализованных в сознании героев событий к обширному молчаливому пейзажу, к звёздному небу над головой каждый раз оказывается резкой остановкой мельтешения и гонки: да, движение проходит сквозь пространство, дорога пронзает пространство, но само пространство остаётся неподвижным, мир остаётся неподвижным — эта линия достигает своей кульминации в завершающих главах более позднего романа «Бродяги Дхармы».

Для дальнейшего чтения:

Дмитрий Хаустов. Битники. Рипол-Классик, 2017.

Isaac Gewirtz. Beatific Soul: Jack Kerouac on the Road. New York Public Library, 2007.

Tim Hunt. Kerouac’s Crooked Road: The Development of a Fiction. SIU Press, 1981.

Tim Hunt. The Textuality of Soulwork: Jack Kerouac’s Quest for Spontaneous Prose. Univ. of Michigan Press, 2014.

John Lardas. The Bop Apocalypse: The Religious Visions of Kerouac, Ginsberg, and Burroughs. Univ. of Illinois Press, 2001.

John Leland. Why Kerouac Matters: The Lessons of On the Road (They’re Not What You Think). Penguin, 2007.

Stefano Maffina. The Role of Jack Kerouac’s Identity in the Development of his Poetics. Lulu.com, 2012.

Matt Theado. Understanding Jack Kerouac. Univ. of South Carolina Press, 2000.

Иллюстрации: Юлия Саликеева