Сегодня 40 дней со дня смерти Алексея Навального — лидера массового протестного движения в России. Почему именно с появлением Навального молодежь, формировавшаяся в аполитичных нулевых и десятых, стала вовлекаться в политику и как оппозиционер научил смеяться не только над глупостью, но и над жестокостью, рассказывает журналистка Ирина Меркулова.

В эссе о поколении, выросшем на «Доме-2», она объясняет, как выборы мэра Москвы в 2013-м дали подросткам почувствовать себя частью гражданского общества, из-за чего для одних Навальный был недостаточно хорош, а для других слишком идеален, почему перемен, на которые все надеялись, так и не произошло и как с каждым ударом дубинки, с каждым задержанием власть приближает свою гибель.

Пётр Кропоткин, «Тюрьмы, ссылка и каторга в России»

«И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была — там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река… Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, — кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и — умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…

— Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!»

Максим Горький, «Старуха Изергиль»

1.

Мне было 16 лет, к нам в класс перевели нового ученика, его звали Миша. Он был страстно увлечен тремя вещами: точными науками, книгой «Как закалялась сталь» и предвыборной кампанией Навального. Тогда подростки не интересовались политикой, это было редкостью, хотя уже через 5 лет в рядах протестующих будет огромное число тинейджеров, читающих СМИ, интересующихся политикой и способных говорить о ней, выходящих на улицы, бесстрашных. Многие вменяют это Навальному в вину, на мой взгляд, это его огромное достижение.

Тогда, в 2012, даже дело Pussy Riot не нашло отклика в сердцах школьников.

До Навального единичные подростки интересовались политической ситуацией в стране и мире, политическими партиями и движениями, историей — большинство не могло ответить, когда у власти был Сталин, а когда было восстание декабристов. В 2006–2008 годах учитель русского языка в нашей школе на юге Москвы наказывал нас за шум на уроке следующим образом: включал на магнитофоне CD-диск с гимном РФ и заставлял стоять и слушать.

Если кто-то смеялся, он кричал: «Сволочь! Как можно под гимн?!» У самого учителя под конец гимна блестели на глазах слезы. Со звонком мы вздыхали с облегчением, бросали непригодившиеся тетрадки и ручки в рюкзаки и бежали из класса.

Почти все девочки в моем классе с 9 лет регулярно смотрели «Дом-2» и читали одноименный журнал, на переменах говорили в основном «об отношениях». Эти дети «Дома-2» превращались в подростков — и продолжали говорить «об отношениях». Политика, подаваемая хотя бы на уровне юмора, была им абсолютно неинтересна и непонятна.

Девочки обсуждали, как проверить парня на верность после трех месяцев отношений. Что лучше купить: пиджак из H& M или кардиган из Bershka? Мальчики обсуждали, сколько сигарет надо выкурить, чтобы умереть, цитировали главного героя сериала «Счастливы вместе», смотрели порно в телефонах на переменах и называли друг друга «пидарасами».

Это портрет детей, сформировавшихся в условиях полнейшего отсутствия политической оппозиции.

Мне могут возразить: но ведь 2000-е — это свободные годы, сколько было событий, выставок, фильмов и книг: вот тебе «Осторожно, религия» или выставки левых художников в ЦТИ Фабрика, в Москве процветают Театр.doc и Гоголь-центр, а для детей «обывателей» или просто бедных есть MTV — там в «Топ-модели по-американски» показывают настоящих лесбиянок, они говорят на камеру, что лесбиянки, — так можно!

Одноклассники с родителями побогаче выезжают летом в Европу, а осенью хвастаются фотографиями, где стоят в скованной позе на фоне Нотр-Дам или Саграда Фамилия, вещами и тем, что летали на самолете.

2009 год. В школе нам устраивают дискотеки, в больших торговых центрах нет конца рядам с красивыми платьями, а мне достается особенный подарок: билет на дискотеку для подростков в клуб «Рай» на Болотной набережной — там нам, детям, показывают, что такое настоящий рейв, особенно красивым детям наливают, нас просят быть пораскованнее. Словами Мамышева-Монро, казалось, что «все жили исключительно ради праздника».

Мне 14 лет, и праздник, увиденный в клубе «Рай», мне совсем не нравится. Мою подругу уводят в туалет, в зале танцуют накрашенные 9-летние девочки — их привели мамы. Я выхожу на улицу, по дороге отталкиваю перегородившего мне путь парня. На набережной я звоню маме и прошу забрать меня. Билеты на вечеринку для детей и подростков распространялись через районные центры социального обслуживания и городские кассы. В социальном центре, где мама получала билет, обещали, что нам покажут невероятно интересную и яркую жизнь.

Поколению Мамышева-Монро жизнь казалась праздником до 2012 года, а потом многие из этих тусовщиков и детей праздника вдруг прозрели, поняли, где они оказались и эмигрировали, толкнув на прощанье трогательную речь в соцсетях о том, что больше не могут здесь оставаться.

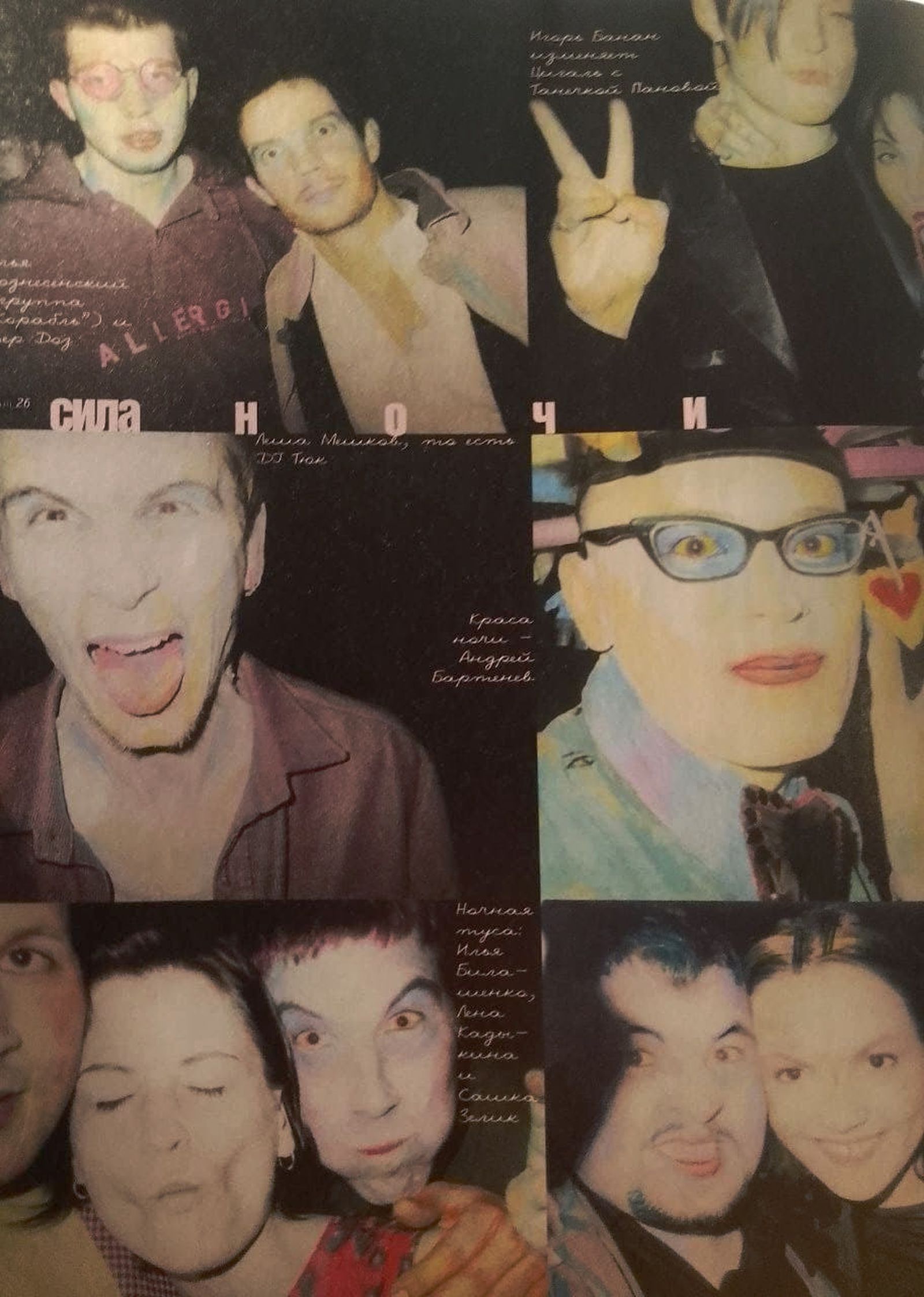

Пока одни из телеэкрана убеждали нас, что всё на самом деле можно, и демонстрировали кадры ярких и свободных людей на вечеринках в «Аэродансе», «Титанике» или с Трёхгорки, рядом со мной почему-то по-прежнему ничего не менялось.

В 2011 году я сидела в классе унылой районной школы на юге Москвы и заполняла анкету для сдачи экзамена. С нами в классе сидела замдиректора, 50-летняя Наталья Сергеевна, из макушки у нее торчал куцый клок волос, а глаза выступали из глазниц — базедова болезнь, которая была у многих учительниц. Думаю, из-за того, что они на нас постоянно орали. Поклонник Навального и мой новый одноклассник Миша, когда Наталья Сергеевна в очередной раз гаркнула на кого-то, сказал:

Ничего, вот придет к власти Навальный, исчезнет вся эта ненужная бюрократия, и с нами будут по-другому обращаться.

Вообще, Миша всегда удивлял нас своей открытостью и наивной прямотой. К 9 классу в школе мы привыкли быть в постоянном напряге: никогда не знаешь, с какой стороны в лицо тебе прилетит рука со средним пальцем или «Эй, говно! Сука, я к тебе обращаюсь, сегодня стрелка на заднем дворе!»

Оставшиеся 20 минут до конца урока Наталья Сергеевна орала на Мишу, клок волос на ее голове трясся, как у петуха, глаза вышли из орбит, жуткое зрелище эти советские учительницы, которые успели побыть и нашими педагогами. Через полгода Наталья Сергеевна скоропостижно скончалась, ее зачем-то решили проводить с почестями.

Открытый гроб с красной обивкой привезли к дверям нашей 982 школы: из него торчал острый нос Натальи Сергеевны и ее усохшее тельце. Нас, школьников, выстроили в нелепом карауле, некоторые 15-летние одноклассницы плакали, некоторые даже выли, тушь растеклась по их щекам, помада размазалась, какие-то девочки садились на корточки — всем становилась видна межъягодичная зона (выше бедер джинсов не носили), они были похожи на маленьких проституток из осовремененных картинок бордельных сцен начала XX века. Дети помладше, на кого Наталья Сергеевна так и не успела поорать, угрюмо стояли с цветными портфелями на спине, а жители дома у школы выглядывали из окон — не каждый день увидишь открытый гроб с трупом внутри.

2013 год. Мы с Мишей ждали результатов выборов мэра больше, чем результатов ЕГЭ. Мы видели Навального во время предвыборной встречи в нашем районе, и впервые почувствовали себя частью гражданского общества. Как же мы ждали перемен. Казалось, когда нам исполнится 18 лет, жизнь изменится.

2.

Почему перемен не произошло? Сначала — в первой половине нулевых — те, кого легкомысленно называли «прогрессивной молодежью 1990-х», всё еще не могли насытиться благами, до которых дорвались: они тусовались, выбирали себе прикид, ездили за границу — зачем протестовать? Потребление стало их религией — кроссовки «Роверс», босоножки Carnaby, платья Naf Naf, джинсы Diesel.

Поскольку со страниц журнала «Птюч» проповедовали, что «секс с презервативом во многом уступает сексу без него», у большинства тусовщиков поколения 90-х были дети. Вчерашние девчонки-тусовщицы превратились в матерей-одиночек. Некоторые умерли от передозировки или СПИДа, оставшиеся в живых, когда праздник закончился и клубы закрылись, предпочли выйти на стабильную службу и растворились среди преподавателей РГГУ, ВШЭ и школ современного искусства.

Студенты интересовали этих преподавательниц как потенциальные приятели и собутыльники, для некоторых преподавателей-мужчин, легендарных фотографов или гениев видеоарта, каждый новый набор студентов был сродни подборке потенциальных партнеров в tinder. Молодые студентки с восторгом принимали подобные знаки внимания, веря, что они особенные и единственные, кого отметил преподаватель — легендарный «творец свободы» 90-х.

Убийство Листьева или циничные малыши-миллионеры вроде Ильи Медкова, внезапно появившийся вчерашний охранник в роли президента — это не стало для девяностников, сегодня уезжающих встречать старость в Берлин, Тель-Авив или Тбилиси и говорящих, что невозможно здесь оставаться, поводом для протеста. Ничто тогда не стало для них событием, событие — это вечеринка журнала «Птюч», это повесить на Планетарий кусок ткани, предварительно спросив разрешение у власти (чтобы «примирить два взгляда на мир — мистически-религиозный и рационалистически-научный»).

Они считали себя свободными. Тогда, когда были Чечня, Курск, Норд-Ост, Беслан, им не было стыдно сотрудничать с властью. И пока им было весело, вчерашний телохранитель Собчака дорос до авторитарного лидера. Когда он им стал, эти люди, родившиеся в 1960-1970-е, всё еще не могли насытиться сотрудничеством с властью. На протестующих они смотрели со снисхождением.

Когда посадили Pussy Riot, один из художников этого поколения сказал: «Поддерживать некого, нет достойного протеста, поэтому приходится поддерживать этих».

Пока они искали достойных протестующих и активистов, которые были бы им симпатичны, с которыми им не стыдно было бы стоять, возможность протеста сошла на нет.

Вся свобода детей девяностых была в беспорядочной гонке за коитусом и опытами расширения сознания, неудивительно, что в этом увлекательном соревновании кто-то — не дойдя до финиша — умер от передозировки или СПИДа, а кто-то долго лечился, убеждая себя и нас, подобно вольтеровскому герою Панглосу, что мы пребываем в лучшем из миров, это и есть настоящая свобода. И мы, «скучные миллениалы» и «унылые инцелы», никогда ее не поймем. Все эти годы они, величайшие учителя московских школ и институтов, преподавали нам, «что всё к лучшему в этом лучшем из миров».

Сейчас, когда политики рассуждают о возвращении смертной казни и у наших учителей из 90-х появляется шанс закончить свою жизнь так же достойно, как Панглос, пришла пора спросить: «Ах, лучший из миров, где ты?»

Кто-то скажет, что Навальный обычный бизнесмен, кто-то припомнит его ранние высказывания, невысокий уровень речей, популизм, национализм… Он для многих был не такой: недостаточно мягкий, не то сказал, не те соратники. Или наоборот — слишком правильный, идеальный. Неужели ему правда нравится жить в этом Марьине, быть обычным соседом, семьянином, работать? А других не было. Очень бы хотелось видеть рядом с ним других людей, но их нет. Навальный выделялся из своего окружения, он был хорошим политиком. Он был ориентирован на реформы, на работу с проблемами внутри страны, с проблемами регионов.

Сейчас вся политическая ориентация вовне: как воевать с Украиной, как о нас напишет Запад, как Запад использует случившееся. И такая политика — это смерть для внутренней жизни страны.

Спорили с Навальным и в его стратегии отказа от работы в колонии: отказывается один Навальный — наказывают весь отряд, ухудшаются условия продолжающих выходить на работу заключенных. «Нужно было просто работать», — говорили знатоки. Начальник УФСИН России по республике Татарстан так описал преимущество труда в колониях: «Преимущества привлечения труда осужденных к принудительным работам в первую очередь в том, что осужденные не могут отказаться от предложенной работы, добросовестное отношение к труду и послушное поведение — стимул к освобождению от наказания, осужденные находятся под постоянным контролем ФСИН».

Спецодежда, поделки из дерева, мебель, настольные игры, продающиеся на маркетплейсах, нередко плоды труда заключенных. Но прежде всего работа в местах заключения — это нивелирование достоинства. «Будешь работать как миленький», — так говорят новичкам с сардонической усмешкой повторные сидельцы в СИЗО, готовя заключенных к отправке, еще жестче говорят в колонии. При отказе от работы ШИЗО спасает от побоев соседей по отряду — отказ от работы одного влечет за собой наказание для всех: не будет вечернего просмотра телевизора или чтения.

Если в арт-среде Навального высокомерно не замечали, заранее презирали, то в кругу журналистов, актеров и говорящих голов оппозиции его боялись, рефреном звучало из их уст: «Он опасен, опасен, опасен».

Сумевшие кем-то стать к нулевым, эти люди хотели ручной контролируемый театр, а не самостоятельного политика, который мог бы им не понравиться, их кумиром мог быть только такой гешефтмахер как Антон Носик, вот по нему они взаправду скорбели.

«Он знал, на что шел», — говорили о Навальном обычные люди, которых раздражало частое упоминание его имени. «Бесчестный популист», — говорила Валерия Новодворская. «Будет очень жаль, если всё это (продвижение Навального — прим.) закончится плохо для России. И Навальный ведет нас туда, в это плохо или в ситуацию, в которой очень заинтересован Путин <…> Это (Навальный) кремлевский проект: либо Путин, либо нацисты; либо Путин, либо коммунисты», — говорил Константин Боровой. «А потом придет Навальный и всех жидов перевешает! Я видела Навального неоднократно — это страшно. Он не негодяй, это просто страшно! Этот человек националист и человек антисемитских корней!» — говорила Катерина Гордеева. А еще: «Expect terror — Red Army-style!», «Фюрер!», «Имперец!» «Мученик!» «Идиот!»

Девяностники хотели продолжения банкета: журналисты Гордеева и Солодников — телеэфиров, ведь можно делать аполитичные передачи о культуре или путешествиях, работники культуры — места преподавателя в Вышке или РГГУ, кураторы и художники — выставок. Для кого-то со смертью Навального и торжеством аполитичного пейзажа настал звездный час, которому якобы препятствовало засилье концептуального и политического искусства. Музеи и галереи вспомнили о «забытом» и «недооцененном» искусстве — Группе 13, иконах-складнях, принадлежавших семье Николая II, и деревенских пейзажах никому не известных заслуженных членов Российской академии художеств, выставленных в Доме Гоголя с целью «отразить очень личное чувство любви к Родине».

Такая жизнь могла бы продолжаться еще 10-20-30 лет, заключающие маленькие договоры с властью мягкие оппозиционеры стали бы теми, кого сами презирали в юности: несменяемыми говорящими головами в телевизоре; нарциссичными стариками, для которых будущее мыслилось бесконечным повторением прошедшего, если не в Москве, то хотя бы в Ереване, Тбилиси или Тель-Авиве.

Риторика Навального и его сторонников отдавала 1917 годом, а творцы свободы 1990-х хотели, чтобы Россия изменилась безболезненно для их кошельков, чтобы их комфорт и стабильность остались нетронутыми, чтобы Путин ушел, пока они сидят в «Бобрах и утках», пока их жены хвастаются своими успешными мужьями, пока деньги на фильм дают Герман Хан и Михаил Фридман, пока недвижимость сдается. Но почему-то, пока они сидели в кафе, власть не сменилась. Великодушно и, кажется, искренне на кухнях они говорят: «А ведь Pussy Riot были не таким говном, как мы думали, всё-таки это было своевременно и остро».

За уехавшими девяностниками давно уже стоит очередь из прежних их учеников с преподавательскими амбициями, релокация для одних — успешное трудоустройство для других. В этой сфере незаменимых людей нет. Но кто может заменить Навального?

3.

В 2023-м в институты зачислялись без сдачи экзаменов и в обход конкурса дети участников войны в Украине с такими баллами, над которыми мы смеялись еще в 2013 году.

Более закрытые вузы и колледжи старались отгородиться: в кулуарах одного учебного заведения я услышала диалог преподавателей: «Тот, что приехал с войны — сразу нет, полнейший дегенерат!» — «Да, отмороженный…»

Пока самые известные вузы брали к себе эти «сокровища» с присоединенных территорий, не столь известные учебные заведения сохраняли прежний уровень.

В 2021-м на зимней сессии во ВГИКе моя однокурсница из Крыма, которая успела основать там антитеррористическое сообщество по поиску подозрительных подростков в школах и сыграть в «антикоррупционном спектакле», полчаса уговаривала преподавателя истории не ставить ей 3. Мы смиренно сидели и ждали своей очереди, смотрели на колесо обозрения на ВДНХ из окон нашего стеклянного здания, старались не злиться. Искали ей оправдания. Наверное, очень нужна стипендия. Наверное, ей тяжело одной в Москве. Педагог поставил ей три. Девочка пошла к декану и еще час стояла в деканате, отказываясь уходить.

Все уже смирились со своими тройками, а она настаивала, что знает на пять, я навсегда запомнила ее писклявый голосок: «Испра-а-а-авьте ведомость, Вячеслав Валентинович, испра-а-вьте, ну пож-а-а-а-а-алуйста!»

Через два дня мы узнали, что документ с нашими оценками переписали ради нее. У всех нас стояло по-прежнему три, одной ей исправили на пять. Жизнь для этих новоявленных россиян стала чередой прошений и уговоров, выбиванием льгот и повышенных стипендий, их юность была связана с «юнармией» и «росмолодежью», грантами Тавриды, в них не было брезгливости.

Есть в этом и злая ирония: люди, вечно клянчащие у государства льготы и благодарящие Путина, едва ли посмертно удостоят его хотя бы пары красных гвоздик.

Они прагматично рассчитывают получаемый с наших налогов бюджет, такая экзистенциальная категория как скорбь их сознанием не предусмотрена — место скорби в их расчетах занимают мечты: о новом телефоне, столичном шопинге, но самое главное — мечты остаться в Москве любой ценой…

Некогда лучшие вузы столицы превратились в туристический филиал для жителей присоединенных территорий. Посетить Красную площадь и Пушкинский музей, закупиться в большом торговом центре, учиться во ВГИКе.

Счет велся сверху, невидимая рука контролировала жесты доброй воли для новоявленных граждан, перечислялось, на что они имеют право. «Это наше право быть здесь! Мы россияне! Это наше право учиться в московском вузе! Это наше право агитировать за Путина!»

Они повторяли фразы с пропагандистских билбордов как мантру, как оберег. Администрация вуза, декан, преподаватели — улыбались, приговаривали «Да-да, добро пожаловать, мы очень рады… И мы тоже, мы тоже за…» Все боялись связываться, говорили с ними елейным голосом, боялись не принять зачет, боялись сказать им правду об их уровне знаний — не дай бог напишут жалобу. Зато когда в вуз приезжали визитеры из верхов, этих студентов можно было использовать в ответ: их просили рассказать, как хорошо им быть россиянами, как им нравится учиться в Москве, как они верят в свое большое будущее — что станут здесь режиссерами, сценаристами, писателями или актерами — как все мы стоим на страже соблюдения их прав.

Некоторые из них сами не спускали с нас глаз, они стали маленькими доносчиками. Поняв логику российской власти, эти новоявленные граждане пристально следили, о чем мы в группе студентов говорим, какие у нас настроения, на какие мероприятия мы ходим и что публикуем в соцсетях.

К концу первого года обучения во ВГИКе нашей липовой отличнице из Крыма все улыбались и отвечали смайликами на сообщения — но за спиной, собравшись близкой компанией в гостях, говорили: «Ну ее нах… С ней связываться… Еще напишет куда-нибудь, если она и там какой-то антитеррористический орган создала, вдруг мстительная…»

Нам, студентам, говорили про прибывших с присоединенных территорий: «Полюбите их, продемонстрируйте радушие и гостеприимство. Это же наши граждане, наши ребята, пусть они посмотрят город, поучатся». Пока они учились, мы оказались без стипендий — денег на всех не напасешься, наши родители — без прибавок к зарплатам и премий, а часто и без работы, в Москве прошли массовые увольнения работников социальной сферы.

Из оппозиции понять нас в этом мог только Навальный. И мы были ему благодарны за это понимание, если угодно, оно сглаживало наш ресентимент в отношении новых сограждан.

Не будь Навального, нашим преобладающим чувством была бы озлобленность и досада, Навальный научил нас смеяться — не только над глупостью, но и над жестокостью — страшной, непредставимой. Этот смех исцелял нас. Что делать, если произошло ужасное? Смеяться, не истерично, не сардонически, разыграть эту ситуацию с сотни разных ракурсов. Как парировал Навальный на судах, как говорил он с винтиками системы — без доли презрения на лице. Он смеялся над системой, но не переставал видеть в этих людях людей. Смеяться, потому что мы не хотим быть горюющими демонстративно, как герой фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние», который лупит себя по голове и кричит:

— Боже мой! Боже мой! Какое несчастье! Какого великого человека мы потеряли!

Смеяться, даже если будущее мыслится бесконечным повторением настоящего, смеяться, вспоминая наши встречи на маршах, наши цветы и улыбки, хор голосов людей, идущих по московским бульварам и по центральным улицам, скандирующих: «Отпускай! Отпускай!» Несоразмерная жестокость смешна своей нерасчетливостью. С каждым ударом дубинки, с каждым задержанием возлагающего цветы в память о нем, власть приближает свою гибель. Не осталось доверия и оправданий, наше оружие — смех над прогнившей системой.

Читайте также

Что говорил Алексей Навальный? Ключевые высказывания главного оппозиционного политика России: 50 исторических цитат

«Надежды людей переебало через колено». Алексей Жабин о Болотных протестах, провале революции и путинском застое

Убийство Навального. Отчаяние вместо ярости и деморализация перед выборами: сдадутся ли несогласные?