Это третья часть истории об Иване Горбатом. Предыдущую статью, посвященную строительству Кремля и роли итальянцев при царском дворе, читайте здесь.

Начало битвы за Волгу

Чуть восточнее Московии и чуть севернее Большой Орды находилось Казанское ханство, с экономической точки зрения ненужное России. Оно мешало русской транзитной и зарубежной торговле, запирало московскому княжеству выход и на Волгу, и на Каспий.

Некогда могущественное Казанское ханство было основано предпоследним ханом Золотой Орды Улу-Мухаммедом в 1436 году и первые сорок лет своей жизни процветало. Потом захирело. Его начало лихорадить. Оно почти потеряло самостоятельность, ибо стало ареной соперничества двух региональных сверхдержав того времени: Москвы и Турции. И последующие годы были для Казани нелёгкими: шестьдесят семь лет прошло под знамёнами ставленников русских царей и тринадцать — под знамёнами крымско-османских Гиреев. В конце концов битву за Казань турки русским проиграли. Татары тоже. Впрочем, у татар шансов выстоять в этой борьбе не было. В целом, московиты и турки одиннадцать раз меняли ханов в Казани. Иногда дважды или трижды ставили одного и того же хана. Иногда казанцы восставали, и ханы вынуждены были какое-то время проводить независимую политику. Но это заканчивалось всегда одинаково: на казанскую землю приходили каратели агрессора, и тот восстанавливал свои сомнительные права. Окончательно решил «казанский вопрос» и окончил почти «столетнюю» войну за Волгу в 1552 году Иван IV Грозный. Но сейчас речь пойдёт не о нём. Не об окончательном решении «казанского вопроса», а об его постановке.

Вопрос встал ребром в 1467 году, когда московские войска Ивана Горбатого двинулись вниз по Волге, сметая всё на своём пути и желая поставить Казанским ханом находившегося на русской службе царевича Касима, сына Улу-Мухаммеда, дядю правящего тогда в Казани хана Ибрагима. Касим был родовит, имел права на престол, но не имел никакой поддержки среди казанцев. Они сказали: «Нет!». Агрессия Москвы провалилась. Поход был неудачен. Казанцы разбили русские войска.

Но это не смутило Ивана Горбатого. Он продолжал давить на Казань. До начала 80-х годов XV века война Московии и ханства шла с переменным успехом, то агрессивно вспыхивая, то превращаясь в вялотекущую рутину. И могла бы тянуться долго-предолго, если б не раскол казанской элиты, часть из которой сочла возможным опереться в борьбе за власть на войска Ивана.

В 1482 году казанский царевич Мухаммед-Эмин, сводный брат правящего тогда хана Ильхама, бежал в Москву, где был обласкан царём, получил титул князя Каширского, армию, пушки (которых почти не было у казанцев), а также итальянских военных консультантов. В 1484 году он, триумфально вернувшись на родину, расстрелял из пушек под Казанью войско своего сводного брата. Но проправил всего два года. Как только русские войска и пушки ушли из Казани, так (в 1485 году) бывший хан Ильхам выбил своего сводного братца из города. Ильхаму удалось удерживать Казань два года. В 1487 году Мухаммед-Эмин вернулся в родные пенаты вместе с московским войском и опять отнял у брата власть. В этот раз русские были умнее и оставили в Казани часть орудий. Это позволило Мухаммед-Эмину удерживать контроль над казанским ханством ещё девять лет. За это время пушки поржавели, пушкари разбежались, и Казань пала под натиском не очень сильного Сибирского ханства. Сибирский хан Мамук на год захватил власть в Казани.

Иван Третий, проклиная государственную недальновидность и военную бездарность своего ставленника Мухаммед-Эмина, вынужден был вновь бросить войска на Казань. И уже никакого Мухаммед-Эмина ставить казанским ханом не пожелал. Поставил его родственника, Абдул-Латифа, служилого московского татарина, князя Звенигородского и Юрьевец-Повольского. Об этом вскоре пожалел.

В 1502 году Абдул-Латиф восстал против москвичей. Но неудачно. Московиты вернулись, разбили его армию, арестовали мятежного хана и сослали его в Белоозеро. На престол опять поставили Мухаммед-Эмина — за неимением лучшего. В 1505 году Иван Третий умер, и Мухаммед-Эмин, думая, что с Иваном умерла и агрессивная политика Москвы, в 1506 году восстал. Неудачно. Русские опять заняли Казань.

Здесь мы прервём наш рассказ, так как он выходит за рамки повествования об Иване Горбатом. Мы обязательно вернёмся к «казанскому вопросу», но позже.

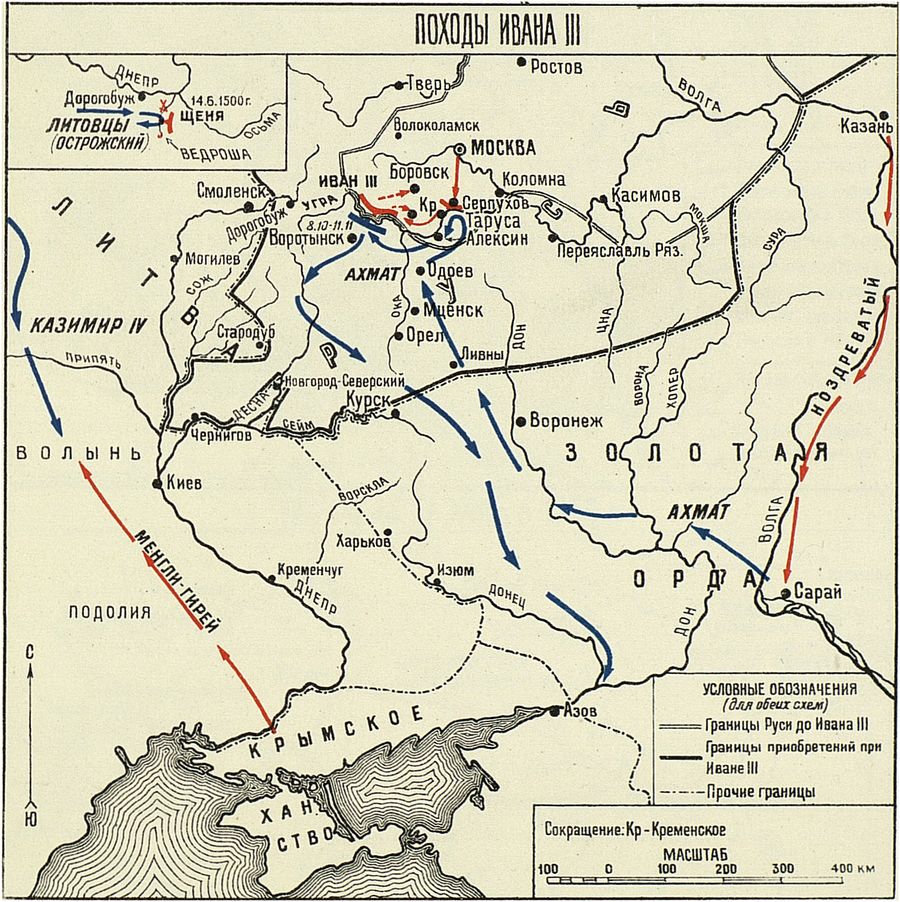

А сейчас поговорим о временном союзе Ивана Горбатого и хана Большой Орды Ахмата, о том времени, которое почему-то принято считать периодом борьбы за ликвидацию татаро-монгольского ига.

Загадка стояния на Угре

«Стоянием на реке Угре» называют события, произошедшие поздним летом и осенью 1480 года, когда хан Большой Орды Ахмат (напоминаю: Большая Орда — наследница Золотой Орды, точнее — самый большой её «осколок») объявил войну Московии, два с лишним месяца простоял без боя напротив русской армии на реке Угра (говорят, ждал и не дождался подхода войска союзного ему Великого князя литовского и короля польского Казимира IV), после чего ушёл восвояси, распустил армию, остался с небольшой охраной и был зарезан отрядом сибирского хана Ибака и нескольких ногайских биев.

Большинство историков считает, что после «стояния на Угре» Московская Русь стала формально независимой. Ордынское иго было сброшено. Первым такую мысль высказал Н. Карамзин и, как всегда, оказался не совсем прав.

Поговорим о странностях «стояния на Угре». В принципе, даже современники считали это «стояние» удивительным. Считали, что Богородица уберегла Русь от войны. Возможно. Но есть ли иное объяснение странностям Угры?

Напоминаю. Войска обеих сторон стояли, теряли боеспособность, голодали, болели, мародёрствовали…и не воевали! Странно! Говорят, что татары не могли переправиться через реку. Ерунда. Татары в конце концов форсировали Угру и…не напали на русских. А у русских было если не численное, то техническое превосходство (артиллерия) и они …тоже не пустили её в ход! Странно!

Может, командовали ими неопытные полководцы? Нет.

Объединёнными московскими и тверскими войсками командовал лично Иван Горбатый. Он с четырнадцати лет привычен к командованию армиями, неоднократно бивал татар, знал их сильные и слабые стороны. Я уже много писал об этом человеке. Он был смелым, умным и толковым стратегом. Он не мог не понимать, что его армия владеет огнестрельным оружием и готова к бою лучше, чем армия противника.

Более того. Иван вдруг совершает абсолютно нелогичный поступок — в разгар подготовки к гипотетическому сражению он…уезжает в Москву, где по разным данным проводит от трёх дней до двух недель. Ряд источников говорит, что он струсил. Струсил? Иван Горбатый? Не верю!

При этом после окончания «стояния» Иван даже не стал преследовать отступавших татар! Что произошло?

Татарами командовал хан Ахмат. Хан Ахмат был талантливым полководцем. В 1478 году он разбил Крымское ханство и на некоторое время почти восстановил Золотую Орду. Контролируя Нижнее Поволжье и Причерноморье, он был экономически силён, обладал достаточным золотым и серебряным запасом, по крайней мере, чтобы чеканить собственную монету. Он вёл активную внешнюю политику, заключил союз с польско-литовским государством, вёл тайные переговоры с Венецией. Он был умён. И вдруг — такая нелепая смерть после несостоявшейся битвы! Удивительно!

При этом он прекрасно знал, что никакой армии Казимир на Угру не пришлёт. Тот даже армию не собирал. Наверняка разведка об этом Ахмату сообщила. Так зачем же он стоял на Угре? Не понятно!

А было ли за что воевать русским и татарам? Как за что? — удивится внимательный читатель. Что за вопрос! Естественно, за дань. Вот здесь я не совсем с тобой соглашусь, уважаемый читатель. Есть мнение, что дань московские князья фактически прекратили платить Орде ещё в середине 50-х годов XV века, а Иван Третий вообще дань не платил. Есть и противоположное мнение, согласно которому платил, но с большими перерывами (до семи лет) и семикратно меньшую, нежели во времена Дмитрия Донского (когда она была и так десятикратно снижена по сравнению со временами Ивана Калиты). То есть при Иване Третьем уплата дани либо отсутствовала, либо была формальной и несерьёзной. Иными словами, татары решили драться с Московией за очень небольшие деньги. Странно!

Естественно, и при уплате дани, ни о каком политическом вмешательстве татар в дела русского царства не шло и речи: даже в случае победы татары политически ничего бы не выиграли. Опять странно!

Начнём рассказ с начала. Русь с 1472 года отказалась платить дань Орде. И, как сообщают некоторые источники, Иван Горбатый приказал казнить ханских послов (что маловероятно), которые поехали к нему напомнить о сроках и объёмах выплата дани. Татары, естественно, послали карательную экспедицию против Москвы, которую русские разбили в районе Алексина. Вроде бы так и должен заканчиваться рассказ о существовании на Руси татаро-монгольского ига. Но он заканчивается почти театром абсурда.

В 1480 году хан Большой Орды Ахмат пошёл на Русь снова. За небольшими, в общем, деньгами. Будучи уверенным, что политически это бессмысленно. Убаюкивая себя мыслями о гипотетическом союзнике Казимире, который и не хотел идти на Угру. Подставляя своих людей под пушки в чистом поле. Идиотизм!

Историкам известно и письмо хана Ахмата Ивану III: «А нынеча если от берега пошол, потому что у меня люди без одеж, а кони без попон. А минет сердце зимы девяносто дней, и аз опять на тебя буду, а пить ти у меня вода мутная». Перевести можно так: «А нынче я от берега отхожу, потому что у меня люди без зимнего обмундирования и лошади без попон и к зимнему походу не готовы. А пройдёт середина зимы я опять к тебе подойду, а то у меня даже пить нечего, так как вода мутная». Скажите, это письмо противника или союзника?

Самое простое в этой ситуации — заявить, что никакого «стояния на Угре» не было, что всё это — фальшивка. Но я так не скажу. Более того — я знаю ответы на поставленные вопросы. И никакой странности в поведении Ивана и Ахмата на самом деле не было.

Про тайную дипломатию

Для начала поговорим о всех вовлечённых в конфликт сторонах. Их, увы, было не две, не три и даже не четыре, а больше. Итак, кто был заинтересован в войне в северном Причерноморье и на нижней Волге? Ответ прост: все, кто имел в этом регионе экономические интересы, территориальные владения или очень хотел их иметь. Точнее — те, кто использовал Чёрное море как транзитно-торговую зону. Те, кто выступал в регионе как торговец или как посредник.

Основными продавцами к северу от Чёрного моря в те годы были две державы: Московия и Великое княжество литовское. Поставляли они, примерно, один и тот же товар: зерно (Литва — побольше, Московия — поменьше), меха (Литва — совсем немного, а Московия — с избытком) и рабов (в основном, из Литвы, так как из Московии рабов надо было гнать до Чёрного моря долго, и они теряли товарный вид). Естественно, оба государства хотели торговать с Европой и Азией напрямую, без посредников. Но это не удавалось. Мешали то татары, то византийцы, то итальянцы, то турки. Но оба государства готовы были воевать за непосредственный выход к морю.

Посредниками в черноморской торговле выступали татары (захватчики рабов, а также получатели и поставщики на внешний рынок хлеба и меха) и итальянские купцы (сначала венецианцы, а потом генуэзцы). И те, и другие получали приличные барыши от морской торговли и готовы были отстаивать свои права на получение этих барышей всеми доступными средствами.

Основными покупателями северных товаров сначала были византийцы, никейцы, тарапезундцы и турки (сельджуки и османы), а потом — исключительно турки-османы. Все перечисленные участники черноморской торговли также искренне хотели сделать Чёрное море своим внутренним озером. Византийцам и османам это даже удалось — на какое-то время.

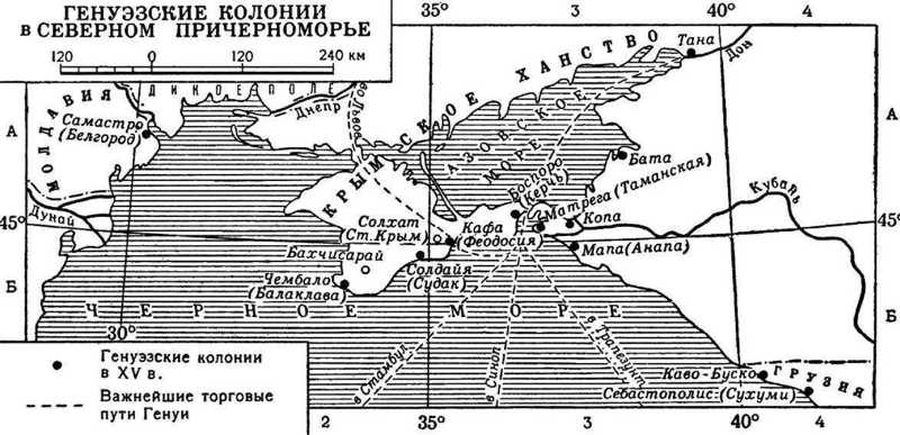

Работорговля приносила черноморским торговцам-посредникам львиную долю барыша, так как подпитывалась мощным рабовладельческим укладом в хозяйственной жизни Ближнего Востока. Центром черноморской работорговли была Каффа (современная Феодосия). Каффой с начала XIII века по середину XV века владели сначала византийцы, затем венецианцы, затем генуэзцы, затем опять венецианцы и потом опять генуэзцы. Причём при генуэзцах Кафой почти безраздельно владела семья Дориа, родственная семье Чибо и знаменитым Фиеско.

Не шибко отставали от Каффы и другие черноморские когда-то византийские и православные, а потом итальянские и католические города: Солдайа (Судак), Воспоро (Керчь), Сарсона (Херсонес), Чембало (Балаклава), Горзони (Гурзуф), Матрега (Тамань)…Всего около тридцати городов, принадлежали на побережье Чёрного моря в разное время итальянцам.

Как формировалась эта самая «черноморская Италия»? В XIII веке, после IV Крестового похода из Причерноморья были вытеснены византийцы и их место заняли венецианцы. После отвоевания Константинополя Никеей, пальму первенства черноморской торговли перехватили генуэзцы, которые, опираясь на помощь Византии, к 70-м годам XIV века венецианцев вытеснили.

К началу XV века торгово-экономическая обстановка на островах и побережье Восточного Средиземноморья выглядела так: на Чёрном море господствует Генуя, на Эгейском, в основном, Венеция, но ей конкуренцию составляли и генуэзцы, которым принадлежал Хиос, и крестоносцы-иоаниты, которым принадлежали Родос и Кос. Далее, в самом Средиземном море фаворитом являлась Венеция, которой принадлежал и Крит, и большая часть греческого и адриатического побережья. На расположенном неподалёку Кипре существовало королевство крестоносцев, почти полностью зависимое от Венеции.

В 50–70-е годы XV века активнейшим «игроком» на поле черноморской торговли стала империя османов. Турки захватили Константинополь. Это стало сигналом для Генуи, что её влиянию на просторах Понта Эвксинского пришёл конец. Для малых королевств тоже.В регионе началась массовая распродажа.

Продавались по сниженной цене не меха и не хлеб. Продавались города и государства. Король Кипра продал своё королевство Венеции. Естественно, через третье лицо. Через королеву-венецианку. Венеция с удовольствием купила, так как Венеция Турцию не боялась. Венеция уверенно отбивала все нападения турецкого флота на свои владения –аж до XVIII века! Турки были из рук вон плохими мореплавателями. Насколько они были сильны в пешем бою на суше, настолько они были слабы и беспомощны в морском бою. Флот Османской империи был, наверное, самым плохим европейским флотом.

Я не оговорился — Турция в XV веке была преимущественно европейским государством. Более 60% её территории находилось в Европе. В Европе же была и её тогдашняя столица — Эдирне (Адрианополь). Только в XVI веке султан Селим Первый поставил перед своим государством задачу покорения Азии и Африки. До этого турки мыслили европейскими масштабами и категориями.

Все причерноморские города Генуи тоже были проданы за бесценок её муниципалитетом генуэзскому же банку Сан-Джорджино (банку Святого Георгия), самому первому европейскому банку, который в конце XV века вёл удивительно авантюрную, но прибыльную политику: купил не только генуэзские причерноморские города, но и западную Корсику, а также удачно «вложился» в экспедицию своего земляка — кредитовал путешествие «в Индии» генуэзца Кристобаля Колона (Христофора Колумба).

Банк Сан-Джорджино причерноморские города не развивал. Он понимал, что со дня на день придут турки и всё отнимут, а потому его деятельность напоминала деятельность ликвидационной комиссии. Из причерноморских городов вывозилось всё, что можно вывезти. Но ожидаемый итальянцами с 1453 года «день икс» настал лишь в 1475 году. Почти все генуэзские города Причерноморья (кроме Матреги на Таманском полуострове и Ликостомо в устье Дуная) были захвачены турками.

Естественно, интересы Генуи заключались в том, чтобы вернуть себе все потерянные города Причерноморья. В этом же заключались и интересы Венеции. Возможно, эти некогда соперничавшие за черноморские берега города даже договорились о взаимопомощи.

Каков был главный инструмент возвращения? Не удивляйтесь! Таким инструментом был папа Римский.

Папство должно было организовать либо крестовый поход на турок и отбить и Константинополь, и черноморские города, либо отвоевать их без объявления крестового похода, чужими руками. Что предпочтительнее.

Далее внимательно анализируем хронологию событий.

Итак, в 1469 году, при папе Павле Втором, выходце из Венеции, начинаются переговоры с Иваном Третьим о браке с Софьей Палеолог. В 1471 году уже при папе Сиксте Четвёртом, выходце из Генуи, представителе семьи делла Ровери, состоялось венчание Ивана Третьего и Софьи — сначала в Риме, потом в Москве. На венчании в Риме Ивана Третьего «замещал» Иван Фрязин, Джанбатиста делла Вольпе, который был послом Ватикана в Москве и дядей Антонио Фрязина, одного из архитекторов Кремля. Отметим как бы на полях, что послы Ватикана во внутренней иерархии папского престола не могут занимать ранг ниже кардинала. Полагаю, что Иван Фрязин был тайным кардиналом.

В 1470 году, перед отъездом в Россию делла Вольпе выступил перед Сенатом Венеции, сказав, что он встречался в Московии с доверенными лицами хана Ахмата и что хан за соответствующую плату готов поставить двести тысяч конницы против турок. Венеция тогда воевала с турками, и это ей бы совсем не помешало. Но доверять какому-то делла Вольпе, пусть даже послу московского князя, венецианцы не могли. Да и речь шла о сумме в шесть тысяч дукатов единовременно и по десять тысяч за каждый год войны. Не мало. И венецианцы решили послать своего посла поговорить с ханом. И не простого посла, а секретаря Сената Джованни Тревизано. Послать решили при помощи делла Вольпе через Московию, тайно, под видом купца. Но венецианцы «засыпались».

На чём? Как всегда, на ерунде. Тревизиано просто взял и появился сдуру инкогнито во дворце Ивана, где его кто-то из свиты Софьи увидел и узнал! И сказал громко во всеуслышание: «Ба! Ваше светлость! А что это на вас за поповские подрясники? И этак все ходят в Венеции?» Или что-то в этом роде. После этого агенты венецианской республики были арестованы: Антонио Фрязин был выслан из страны (потом вернулся и был прощён), а Ивана Фрязина посадили в тюрьму и не простили. В тюрьму заключили и Тревизано. Он отсидел почти три года. Потом его выпустили. Видимо, за это время Иван Третий получил заверения и от папы, и от Венеции, что миссия Тревезано не направлена против Московии. Более того, полагаю, что Ивану предложили войти в долю, поучаствовать в походе против турок за деньги, и он, возможно, согласился.

Тревезано поехал к хану и в 1476 году вернулся в Венецию с послами Ахмата. Послы уже не требовали единовременно шести тысяч дукатов от венецианцев. Они требовали всего две тысячи (это 7 кг чистого золота). Венецианцы сначала было согласились. И даже отрядили Тревезано с данной суммой к Ахмату. И он даже доехал до Польши. Но в 1477 году венецианский Сенат признал эту идею авантюрой и миссию Тревезано тормознул. Возможно, в Сенате победила «партия мира» с турками, и сенаторы начали готовить мирный договор, что будет заключён между османами и венецианцами в 1490-м году. Отметим и то, что никто кроме сенаторов Венеции не знал, что Тревезано отозван. При этом уезжать из Польши Тревезано не спешил.

А что в это время происходит в Крыму? В 1478 году в Крым вернулся арестованный турками в 1475 году хан Менглы-Гирей.

Здесь надо сделать небольшое отступление и рассказать о Менглы-Гирее подробнее.

Разгадка стояния на Угре

Менглы-Гирей известен историкам и как один из самых могущественных ханов Крымского ханства (в составе Османской империи), и как зять османского султана Селима Первого Грозного, и как дедушка самого могущественного и легендарного турецкого султана Сулеймана Великолепного. Именно он на недолгое время почти восстановил Золотую Орду под рукой династии Гиреев. Он завершил свою политическую карьеру самым рьяным и верным сторонником турецкого султана. Но начало его политической деятельности было совсем не протурецким. Наоборот.

Когда родился Менглы-Гирей — неизвестно. Известно, что он был шестым сыном первого крымского хана Хаджи-Гирея и прав на престол не имел. Но знал, что он — потомок великого Чингиза, и с детства мечтал о восстановлении мощи Золотой Орды. Детство и юность будущего хана прошли в генуэзской Каффе, куда его отправила мать, опасаясь за его жизнь при дворце отца, где в любой момент маленький Менглы мог быть убит.

В Каффе под охраной генуэзских наёмников он был в большей безопасности. Но там он «пропитался» торгашеским духом итальянских работорговцев и понял, что они готовы стать его покровителями в борьбе за трон Крымского ханства. Генуэзцы в свою очередь осознали, что в лице честолюбивого юноши могут получить важного союзника. И после смерти Хаджи-Гирея в 1466 году именно генуэзцы поддержали Менглы-Гирея в его борьбе за трон с братом Нур-Девлетом. Менглы-Гирей захватил престол, но через год его выбил Нур-Девлет, опиравшийся на Большую Орду хана Ахмата (того самого, что потом «стоял на Угре»). Менглы-Гирей бежал в Каффу, где его сторонники в 1469 году провели курултай и избрали его вновь крымским ханом. Генуэзцы признали это избрание, дали ему денег и наёмников, и в том же году Менглы-Гирей вернул себе трон. Нур-Девлет удрал сначала в Литву, потом в Московию, где Иван Третий пожаловал его касимовским ханством. А в это время Менглы-Гирей стал самым верным союзником Генуи в Крыму. В 1475 году, во время турецкой агрессии против генуэзских городов, Менглы-Гирей героически сражался против турок и был взят в плен.

Османы привезли пленника в Стамбул, но не посадили в тюрьму и не казнили. Видимо, сначала побеседовали. А побеседовав, поняли, что перед ними вовсе не «идейный» и верный сторонник генуэзцев, а обычный продажный наёмник, мечтающий о воссоздании Золотой Орды, но которого при всём этом можно купить. И которого поддерживает значительная часть крымской татарской знати. Тогда османы решились на смелый ход. Они отпустили Менглы-Гирея в Крым, пообещав ему помощь в восстановлении Золотой Орды, но и взяв слово не контактировать с Генуей. Менглы пообещал. И самое странное, что слово почти сдержал.

Безусловно, генуэзцы обрадовались освобождению, как они считали, «своего» крымского хана. Я считаю, что они были уверены, что этот «свой» человек непременно поднимет восстание против турок, стоит только его подтолкнуть и помочь. Генуэзцы, видимо, сообщили о своих планах венецианцам, возможно, пообещав раздел Крыма. Венецианцы, которые уже провели переговоры с «двойным» агентом Иваном Фрязиным, отрядили секретаря своего Сената Тревизано к Ахмату с деньгами. Тайная коалиция сложилась!

Помощь Менглы-Гирею в восстании против турок, видимо, должна была быть оказана войсками Молдавии, Литвы, России и Большой Орды. Войска Стефана Великого уже вели войну с турками и готовы были атаковать Причерноморье с запада, войско Ивана Третьего по настоянию его союзника — папы Римского, генуэзца Сикста Четвёртого, готово было вместе с итальянскими инструкторами-артиллеристами выдвинуться на юг, а войска хана Ахмата, купленного венецианцами, шли на соединение с Иваном. Соединение и произошло в районе реки Угра, где союзники начали ждать денег от венецианцев. Ахмат знал, что деньги находятся у Тревезано, знал, что Тревезано в Польше, но не знал, что Венеция решила тормознуть проект. Выше мы писали, что в венецианском Сенате победила «партия мира» с турками.

Не знали Ахмат с Иваном и то, что Менглы-Гирей отказался сотрудничать с генуэзцами и даже напал на земли польско-литовского короля Казимира.

Ахмат долго ждал. Войска начали мародёрничать, жечь русские города. Примерно то же происходило с войсками Ивана Третьего, которые сожгли Каширу. Стояние затягивалось. Наконец на Угру прибыл гонец из Москвы, который, видимо, от итальянских зодчих-шпионов принёс весть, что денег не будет. Разозлённый Иван Третий лично отправился в столицу, чтобы ещё раз выслушать эту новость. Да. Денег не будет. Невесёлую весть Иван передал Ахмату. Ахмат вынужден был отвести войска. Стояние на Угре закончилось.

Усталый Иван Горбатый возвращается в Москву, где генуэзцы и послы папы ему предлагают новую формулу антитурецкого союза — ударить по османам вместе с молдаванами, вместе с молдавским господарем Стефаном Великим. А в качестве залога сего союза женить своего наследника Ивана Меньшого на дочке Стефана — красавице Елене. Та была только рада стать московской княгиней. Дурочка! Знала бы в какую смертельную авантюру влезает!

Продолжение истории Ивана Горбатого читайте здесь.