Микрорайон — уникальное изобретение градостроителей XX века. Его концепция появилась еще в 1920-х, когда при типовой застройке Москвы жилые кварталы стали расширять и включать в них детские сады, бани, прачечные, столовые, ремонтные мастерские и детские площадки. Общие пространства хорошо вписывались в коммунистический нарратив о коллективизме и добрососедстве. Природу советских спальных районов исследует историкесса Наталия Лебина в книге «Хрущевка», рассматривая дворы как культурно-бытовое пространство эпохи оттепели. Публикуем главу, в которой ученая разбирает, как модернизация повседневности в 60-х изменила жизнь советских людей.

«Социализм полностью изменил жизнь в городах. Город, который в прежние времена являлся инструментом социального подавления... стал местом равенства и единения его жителей». Действительно, возникшие в ходе хрущевской реформы спальные районы представляли собой особое пространство. Внутри него приоритетными становились не производственно-политические, а общечеловеческие ценности. К их числу относились доступность условий для индивидуального приготовления пищи и личной гигиены, самостоятельный досуг и обособленная интимная жизнь, а также многое другое, вполне реальное в пределах микротерритории отдельной квартиры.

Все эти плюсы приватности буквально расцветали благодаря специфическим «большим границам» нового строительства. Локусом размещения «хрущевок» стал не квартал — традиционная проектная единица советского города, а микрорайон.

Этот термин в советских энциклопедиях и в иной справочной литературе обрел выраженный архитектурный оттенок лишь с 1960-х годов. Сообщество зодчих и историков градостроительства продуцировало немало определений понятия «микрорайон». Его пространное описание можно обнаружить, например, в фундаментальном учебнике для вузов «Современная советская архитектура. 1955–1980 г.г.» (1985).

По мнению авторов, в конце 1950-х годов в связи с переходом «на комплексное строительство жилых образований» возникла необходимость в разработке «ступенчатого построения системы культурно-бытового обслуживания», а соответственно потребовалось изменение «самой системы квартальной застройки». Тогда и закрепилось и в архитектурной практике, и в обыденной речи «новое градостроительное понятие — микрорайон, разбитый на жилые группы, численность населения которых определялась первичной сетью детских учреждений. <...> Несколько микрорайонов должны были составлять район с учреждениями обслуживания районного масштаба (спорт, кинотеатры, больницы и т.д.), а несколько районов формировать города в целом с общегородскими элементами управления».

Более четко смысл термина «микрорайон» выражен в книге «К типологии советского типового домостроения. Индустриальное жилищное строительство в СССР. 1955– 1991». Фундаментальное исследование снабжено своеобразным словарем понятий, употребляемых в тексте. Среди них нашлось место и «микрорайону». Это, по мнению авторов, самая распространенная форма жилого массива и основная предметная единица застройки советского города. М. предоставлял все функции ежедневного обслуживания населения на своей территории в пределах крупных транспортных артерий.

Поэтому, наряду с группами жилых зданий, М. включал детские сады, школы, местные производственные магазины, парки и спортивные площадки. В зависимости от расположения — в больших и малых городах, — климатических условий и периода проектирования количество населения в М. варьируется от 6 до 20 тыс. человек.

А вот и еще одна, вошедшая в шестнадцатый том последнего, третьего издания «Большой советской энциклопедии», дефиниция микрорайона: «Первичная единица современной жилой застройки города. М. состоит из комплекса жилых домов и расположенных вблизи них учреждений повседневного культурно-бытового обслуживания населения (детские сады и ясли, школы, столовые, магазины товаров первой необходимости), спортивных площадок и садов. Наиболее последовательное проведение принципа микрорайонирования возможно преим. при застройке свободных территорий». В СССР последних было достаточно, ведь земля принадлежала народу!

Микрорайон с его особым внутренним устройством стал орудием разрушения трудо-бытового коллективного пространства. В новом компоненте планирования городской застройки отсутствовала важная часть человеческой жизнедеятельности — труд. На первое место выдвигалось частное, семейное, досуговое. Правовые положения принципов микрорайонирования жилых локусов отражены в «Правилах и нормах планирования застройки городов». Документ, утвержденный в декабре 1958 года Государственным комитетом Совета министров СССР по делам строительства, предписывал:

«Микрорайоны рекомендуется принимать в качестве основной формы организации жилой застройки при строительстве на новых территориях и при реконструкции жилых районов с ветхой застройкой. Главным требованием планировки микрорайонов является наиболее удобная организация быта и отдыха населения, имея в виду: равномерное размещение обслуживающих учреждений повседневного пользования, выделение озелененных территорий и физкультурных площадок при удобной пешеходной доступности их; изоляцию жилой застройки от неблагоприятного воздействия массового городского движения с исключением на территориях микрорайонов транзитного городского транспорта».

Так в градостроительных практиках проявился эгалитаризм и гуманизм, во многом свойственные временам оттепели. В СССР в конце 1950-х — начале 1960-х годов формировалась универсальная жилая среда, которая, по мнению большинства архитекторов, позволяла игнорировать традиционный городской контекст с привычными улицами. В «Правилах и нормах планирования застройки городов» (1958) прямо указывалось:

В архитектурно-планировочном построении микрорайона рекомендуется широко использовать приемы свободной планировки и застройки, при которых наиболее полноценно решаются архитектурные, санитарно-гигиенические, функциональные и технико-экономические задачи. Жилые и обслуживающие здания необходимо размещать с использованием естественного рельефа территории в целях исключения излишних земляных работ, сложных фундаментов и переработки типовых проектов, а также сохранения имеющихся насаждений и почвенного покрова.

При этом необходимо считать основной задачей обеспечение благоприятных гигиенических и бытовых условий для населения: инсоляции жилых помещений, классов в школах, групповых комнат в детских садах и яслях, площадок для игр детей, занятий физкультурой и отдыха взрослых; проветривания зданий и внутриквартальных пространств; изоляции мест отдыха населения от участков коммунально-хозяйственного назначения; исключения автомобильного движения внутри жилой территории. Внешнее благоустройство следует осуществлять в простых экономичных формах с широким применением озеленения территории при максимальном сокращении площади асфальтовых покрытий.

Интересны и следующие предписания: «Жилые дома должны размещаться с разрывами, обеспечивающими, в зависимости от местных условий, проветривание жилой территории или защиту ее от сильных ветров». Или: «Разрывы от односекционных жилых домов высотой 5 этажей и более допускается уменьшать на 20% при условии, что они не затеняются многосекционными домами, расположенными с южной стороны».

И еще: «Входы в жилые дома рекомендуется устраивать со стороны двора. При фронтальном расположении домов с отступом от красных линий не менее 6 м допускается устройство входов со стороны улицы». И совсем интересно: «Ориентация окон жилых комнат квартир и общежитий на северную часть горизонта в пределах 315–30° в I и II климатических районах и на западную часть горизонта в пределах 200–290° в III и IV районах не допускается».

Вся территория СССР делилась на четыре огромные зоны (района) в зависимости от температурных показателей наиболее холодных и оптимально жарких месяцев. В первом районе климат считался суровым, во втором — умеренным, в третьем — резкоконтинентальным и теплым, в четвертом — жарким.

Пространное цитирование «скучных» нормативных материалов — авторский замысел. Знакомство с достаточным количеством исследований, посвященных жилищному строительству в СССР, свидетельствует о явном пренебрежении к строительно-архитектурным предписаниям, согласно которым возводились «хрущевки».

Такая позиция невольно влечет перекосы в построении историко-антропологической модели типового жилья конца 1950-х — первой половины 1960-х годов. Конечно, «Правила и нормы планирования застройки городов» — образец «плохой литературы». Но выправлять его стилистику — дело неблагодарное и опасное с точки зрения адекватности трактовки смыслов. Лучше попытаться перевести изложенное на язык песика Фафика. После мысленного преображения канцеляризмов можно смело сказать, что именно в советских микрорайонах все новоселы получали одинаково освещенное жилье.

Тень от соседнего дома не перекрывала естественные источники света. Планировка территорий «усмиряла» порывы ветра и одновременно не давала застаиваться воздуху. И, кроме того, все это великолепие ныне утопает в зелени. Правда, сначала последнее преимущество обеспечивалось местоположением массового жилья, строительство которого, как правило, велось на окраинах городов. В повести Анатолия Рыбакова «Приключения Кроша» (1960) есть довольно выразительное описание «микрорайонной климатической ситуации»:

Был июньский, солнечный день. Не такой жаркий и утомительный, как в центре города, а легкий и приятный. В нашем районе микроклимат! Особый климат, гораздо лучший, чем климат других районов Москвы. Мы живем на окраине города. Вернее, на бывшей окраине. Теперь здесь новый жилой массив... Но раньше здесь была деревня. Я даже помню остатки этой деревни: косогоры, овраги, разбитая булыжная мостовая, сельмаг, телефон-автомат, один на всю улицу, деревянные домики, еще и сейчас сохранившиеся кое-где на задних дворах.

До сих пор мы употребляем названия, оставшиеся от тех далеких времен: «Дедюкин лес», «косогор», «ссыльный овраг»... Оврага и косогора больше нет. От леса осталось несколько деревьев, там собираются разбить парк. Мы сидели во дворе, вокруг деревянного столика, и наслаждались нашим микроклиматом.

Микрорайон, ядро теории и практики градостроительства конца 1950-х — начала 1960-х годов, разрушил не только «трудо-бытовые локусы» — порождение раннесоветской эпохи. Он резко противопоставил себя появившемуся еще в середине XIX — начале XX века важному и во многом системообразующему элементу урбанистических пространств и в России, и на Западе.

Разросшиеся в крупных городах доходные дома обязательно имели дворы. Они делились на «чистые», ближайшие к улице, и хозяйственные. В первых, как правило, располагались каретные сараи, а иногда даже и первые гаражи; во-вторых — сараи дровяные, просто поленницы дров, выгребные ямы.

Естественно, что комфортность квартир, в первую очередь их освещенность и проветриваемость, напрямую зависели от статуса «патио». В больших российских городах, прежде всего в Петербурге накануне революционных потрясений 1917 года, наряду с шикарными курдонерами плодились и множились дворыколодцы, куда никогда не заглядывало солнце и где всегда стоял запах затхлости. Впрочем, на Западе было почти то же самое, достаточно почитать произведения американских и европейских классиков XIX — начала XX века.

Главной «властной» фигурой любого «патио» в России был дворник. Он же оставался «хозяином» дома и в обстановке «жилищного передела» 1918–1920 годов, и во времена нэпа. Современники вспоминали: «Каждый двор принадлежал как бы только тем, кто живет в данном доме или флигеле; ко всем пришельцам относились настороженно, а дворник имел право прогнать со двора любого чужака, если тот покажется ему подозрительным».

До начала хрущевской оттепели старший дворник дома следил за чистотой и порядком на лестницах и во дворе, запирал на ночь ворота, а в некоторых случаях, по свидетельству историка-востоковеда Игоря Дьяконова, и парадные (подъезды). Традиция, безусловно, оберегала покой жильцов, но одновременно жестко дисциплинировала ритм их частной жизни. Дворовое сообщество могло не только обсуждать, но и осуждать стилистику быта соседей.

Неудивительно двойственное отношение к атмосфере старых дворов — с одной стороны, заповедных территорий повседневности, с другой — локусов постоянного контроля. Эту специфику отразили литературные произведения шестидесятников. Герои повести Василия Аксенова «Звездный билет» (1961) — молодые бунтари, соседи по старому московскому дому, который до революции назывался «Меблированные комнаты „Барселона“», одновременно любят и ненавидят пространство своего обитания:

У нас внутренний четырехугольный двор. В центре маленький садик. Низкий мрачный тоннель выводит на улицу. Наш папа, старый чудак, провожая гостей через двор, говорит: «Пройдем через патио»... Таким образом он выражает свою иронию по отношению к нашему дому... В нашем доме мало новых жильцов, большинство — старожилы... Все эти люди, возвращаясь откуда-то от своих дел, проходят в четыре двери и по четырем лестницам проникают внутрь нашей доброй старой «Барселоны», теплого и темного, скрипучего, всем чертовски надоевшего и каждому родного логова.

У микрорайона тоже были свои границы, но они, в отличие от дворов, не имели «ворот» — своеобразного оберега домашнего быта и одновременно преграды на пути в космос внешнего. В рамках советской повседневности с середины 1950-х до начала 1990-х годов ворота вообще превратились в некую фикцию.

Они не появились в микрорайонах, где царила идея «свободной планировки» жилого придомового пространства, и практически исчезли в кварталах домов старого фонда. И началось это в 1957 году почти одновременно с хрущевской жилищной реформой и, в частности, с массовым возведением квартир для одной семьи. Вместо домоуправлений, институтов обеспечения нормального быта горожан, появились жилищно-эксплуатационные конторы (ЖЭК).

Число дворников сразу резко уменьшилось, а вскоре перестали закрываться и парадные, и дворы. Тактика «открытых дверей» вполне соответствовала популярной в то время у власти идее «полного доверия» советским людям. Она нашла выражение в появлении магазинов без продавцов, столов-саморасчета в общепите, трамваев без кондукторов и практикой «взятия на поруки» мелких хулиганов.

Дворовые ворота, к тому же еще и запирающиеся на ночь, можно рассматривать как символ повседневности уходящей эпохи. Ее тем не менее запечатлели в своем когда-то очень популярном «дворовом цикле» композитор Александр Островский и поэт Лев Ошанин. На рубеже 1950–1960-х годов они написали несколько сюжетно связанных между собой песен. Первая, начинавшаяся со слов «А у нас во дворе есть девчонка одна», зафиксировала «уходящую натуру» — дворовые ворота.

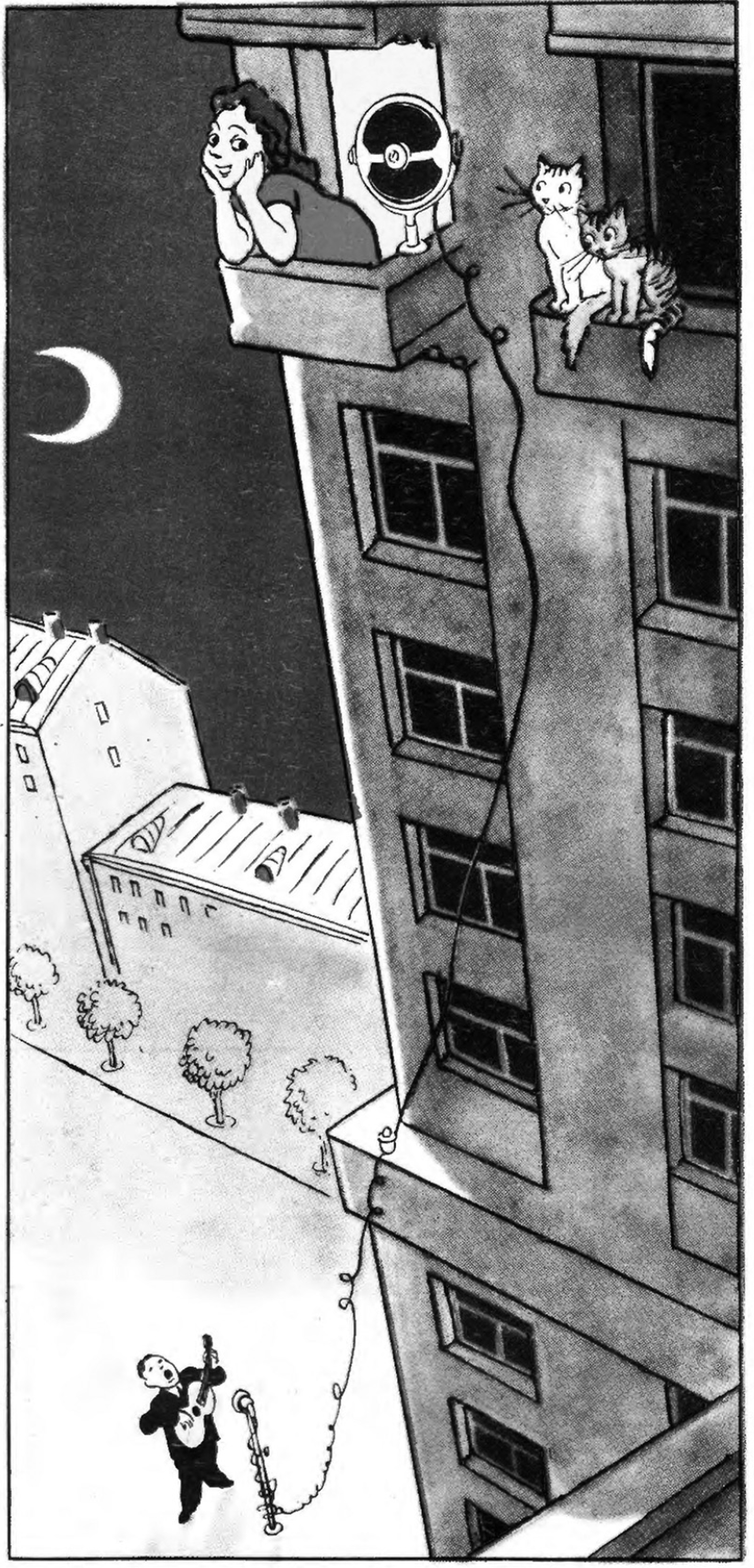

Микрорайоны меняли привычные знаковые локации свиданий. Конечно, в связи с переменой места жительства и дружба, и любовь не исчезли, но называть их «дворовыми» становилось явно некорректным. Кстати сказать, «хрущевки» — новый ареал обитания советских людей — нанесли удар и по таким привычным местам молодежных любовных практик, как парадные и лестничные площадки. Их минимализм в «хрущевках» явно мешал интимным контактам вне квартир.

В специфических геолокационных пределах нового строительства появилась и новая система того, что условно можно назвать детский досуг.

Известно, что в жизни детей советского города двор играл особую роль. Он становился, по словам современников, своеобразной буферной зоной между семьей и улицей. Так было и до, и после Великой Отечественной войны.

Двор и в середине 1950-х годов считался территорией безопасного досуга. И в относительно ухоженных курдонерах, соприкасавшихся с улицами, и в грязноватых проходных «патио», и в сумрачных «колодцах» складывалась сеть неформальных связей, взаимопомощи и взаимозависимости, а главное — «дворовое» братство. Прозаик и переводчик Елена Чижова умудрилась в нежном возрасте социализироваться и в пространстве ленинградских микрорайонов, и во дворе-колодце.

В первом локусе дети, как пишет Чижова, «сбивались в мелкие стайки, соответствующие возрасту, так что дружить или воевать приходилось более или менее со сверстниками». Такие правила диктовали свободная планировка и отдельно стоящие жилые корпуса. В старом районе существовала «одна большая стая», где важен был не возраст членов сообщества, а единство особей, замкнутых в пространстве с жесткими, часто закрытыми на замок границами.

Убогость дворового интерьера старого фонда компенсировалась возможностью выйти на улицу и окунуться в атмосферу большого города. Дети новых микрорайонов, естественно, лишались подобных привилегий: рядом шла перманентная стройка. Однако, судя по текстам «Правил и норм планирования застройки городов», в местах возведения новых жилых массивов на первых порах планировалось сохранение природного ландшафта.

Так, например, развивалась ситуация в Пензе, где Старая Западная поляна — бывший окраинный район города — стала первой площадкой возведения «хрущевок». Строительство типовых домов здесь началось уже в 1958 году. В 1964 году микрорайон обрел законченный вид. Новое пространство находилось на территории лесного массива, который, судя по опросам старожилов, удалось сохранить, а затем и дополнить зелеными насаждениями внутри микрорайона.

Непосредственная близость к новым домам свободных территорий, к тому же с неплохой экологией, способствовала развитию спорта в среде новоселов — как взрослых, так и детей. И те и другие с успехом использовали кучи пока не убранной земли, извлеченной из котлованов для следующих домов, вместо саночных и лыжных горок. В повести Натальи Баранской «Неделя как неделя» (1969), посвященной «нелегкой жизни» молодой семьи, владельцев новой 36-метровой (метраж жилой площади) «трешки» на тогдашней окраине Москвы, есть описание веселого гулянья:

«Снаряжаемся, берем санки и отправляемся на канал кататься с гор. Съезжаем все по очереди, а Гулька то с Димой, то со мной. Горка крутая, накатанная, санки летят, из-под ног брызжет снежная пыль, переливается радужно, а кругом сияет и слепит снег. Иногда санки переворачиваются, ребята пищат, мы все смеемся. Хорошо!»

Вот такая семейная идиллия в интерьере микрорайона.

Новоселы старшего поколения в выходные бегали на лыжах по пока еще не застроенным окрестностям. Об этом с удовольствием вспоминают жители и Старой Западной поляны в Пензе, и московских Беляева и Черемушек, и питерских Ульянки и Ручьев. Свободные пространства вокруг микрорайонов становились особым местом для развития именно лыжного любительского спорта.

Дело в том, что в конце 1950-х — начале 1960-х годов, параллельно с бумом типового строительства, в СССР происходила своеобразная коррекция представлений о спорте, который ранее существовал прежде всего как часть военной подготовки. Физкультура была гражданской обязанностью, а не формой досуга.

Рядовой советский человек занимался лишь теми видами спорта, которые соответствовали текущим государственным задачам. В сталинском обществе массовые занятия спортом носили сугубо военизированный характер.

Для получения значков БГТО, ГТО и ГЗР («Будь готов к труду и обороне», «Готов к труду и обороне», «Готов к защите Родины»), очень популярных у молодежи конца 1930-х годов, следовало не просто сдать нормы по легкой атлетике, лыжам и т.д., но и продемонстрировать умения пользоваться противогазом и стрелковым оружием. Даже подъем тяжестей — традиционный элемент и показатель физической подготовки — у юношей назывался перетаскиванием «патронного ящика», а у девушек — «переноской вдвоем раненого».

В ходе десталинизации физкультурные занятия начали явно демилитаризировать. Сокращалось количество людей, стремящихся выполнить нормы БГТО, ГТО и ГЗР. С 1950 по 1965 год число обладателей этих престижных в 1930–1940-х годах значков в массе физкультурников Ленинграда, например, уменьшилось с 35,9 до 14,3%. В 1960 году власти разрешили запрещенные в ходе сталинской борьбы с «низкопоклонством перед Западом» занятия регби.

Одновременно то, что ранее выглядело лишь как тренировка тела и гражданская обязанность, становилось средством неформального и неогосударствленного досуга. Это отчетливо проявилось в росте популярности лыжного спорта как любительского занятия.

В отличие от любителей коньков, лыжники не зависели от специально организованных катков, времяпрепровождение на которых невольно носило подконтрольный характер. Для лыжных прогулок были нужны лишь снег, лыжи и хорошая компания, что придавало этому виду спортивного отдыха определенный аромат свободы. Именно в годы оттепели лыжи набирали популярность и становились одним из знаков принадлежности к людям нового поколения.

Не случайно герои первой повести Василия Аксенова «Коллеги» (1959) — все заядлые лыжники. Во фразу «поехать покататься на лыжах» они вкладывают не только спортивный, но и некий коммуникативный смысл. Идеал телесности эпохи оттепели — это не лыжник-разрядник 1930– 1940-х годов, участник военизированных походов, а затем и боевых действий, а скорее любитель-спортсмен, сочетающий в себе физическое и интеллектуальное совершенство.

К середине 1960-х годов любительское катание на лыжах превратилось в модный тренд советской повседневности. Об этом, в частности, свидетельствует и официальная статистика.

В Ленинграде, например, в 1965 году в лыжных спортивных секциях занималось 88 тысяч человек, а в баскетбольных — всего 52 тысячи. Для непрофессионалов в 1960-х годах на уже существовавшие лыжные базы начали продавать однодневные путевки. Так, газета «Ленинградская правда» сообщала в январе 1964 года: «Обладателям путевок выдается туристское снаряжение, даются консультации по организации походов и лыжной техники, двухразовое питание».

Однако не все было так гладко. Советская легкая промышленность не успевала за новыми потребностями населения: не хватало комфортной одежды для популярного зимнего спорта. Не случайно журнал «Работница» время от времени публиковал в качестве бесплатных приложений выкройки лыжных костюмов. Эта одежда шилась из фланели с начесом и быстро теряла форму. В длительных лыжных вылазках она быстро промокала от снега.

Правда, на рубеже 1950–1960-х годов в СССР, как и в мире в целом, начала бурно развиваться химическая промышленность, появились первые изделия из синтетических тканей. Советские люди уже могли приобрести для спортивных занятий брюки из эластика. Они не только не мялись, но и предохраняли от снега, хотя явно не предназначались для длительных зимних прогулок: в них не было подкладки.

На помощь в этой ситуации пришла новинка эпохи десталинизации — утепленные мужские кальсоны. Их в СССР стали поставлять китайцы.

Голубое исподнее «с внутренним начесом... с двумя пуговицами на гульфике» и неизменной биркой «Дружба» считалось престижной и дефицитной вещью. Трудности с одеждой, как правило, не останавливали заядлых лыжников-любителей. И уж совсем легко и просто бегалось на лыжах в пространстве часто окруженных лесными массивами новостроек, а на первых порах даже внутри микрорайонов, которые часто занимали площадь от 10 до 15 гектаров. Дом находился рядом, и согреться не составляло труда.

В микрорайонах новостроек распространились спортивные занятия, не требовавшие ни технических приспособлений, ни особой экипировки. На свободных территориях играли в демократичный вариант волейбола «в кружок», а главное — в остромодный бадминтон. Газета «Комсомольская правда» осенью 1965 года писала: «Бадминтон принадлежит к числу самых молодых видов спорта, пожалуй, самых распространенных. Легкий волан летает над дворами, пляжами, полянами — словом, почти везде».

Действительно, число поклонников новой спортивной игры в начале 1960-х неуклонно росло. Популярность занятий бадминтоном фиксировало весной 1965 года и издание «Неделя»: «С катастрофической быстротой исчезают с прилавков магазинов изящные ракетки, ажурные воланы и сетки, которыми запасаются на лето желающие обрести стройность и бодрость. Начинается очередная бадминтонная эпидемия».

Лингвисты зафиксировали использование термина «бадминтон» в качестве названия не только спортивной игры, но и набора предметов для нее. Последнее значение подчеркивает динамическую легкость и бытовую доступность нового спорта. Нетяжелый комплект из двух ракеток и нескольких воланов многие брали с собой в поездки. В эпоху оттепели он стал модным спортивным аксессуаром. Он соответствовал эстетике отрицания напыщенной монументальности даже в любительском спорте и не требовал специально оборудованных мест для игры, хотя и предполагал в спортивном варианте наличие сетки.

Однако большинство поклонников летающего волана вполне обходилось без нее, что невозможно при игре в большой теннис. Доступность этого вида спорта существовала пока лишь в мечтах. Об этом писал Василий Аксенов в повести «Звездный билет». Молодые жители старых районов Москвы буквально грезили новостройками на юго-западе столицы. Там в их представлении строились «потрясные дома», у которых «во дворах теннисные корты». Нет, таких высот физкультурный ландшафт микрорайонов не достиг. Корты, как известно, требуют особого покрытия и постоянного специализированного ухода.

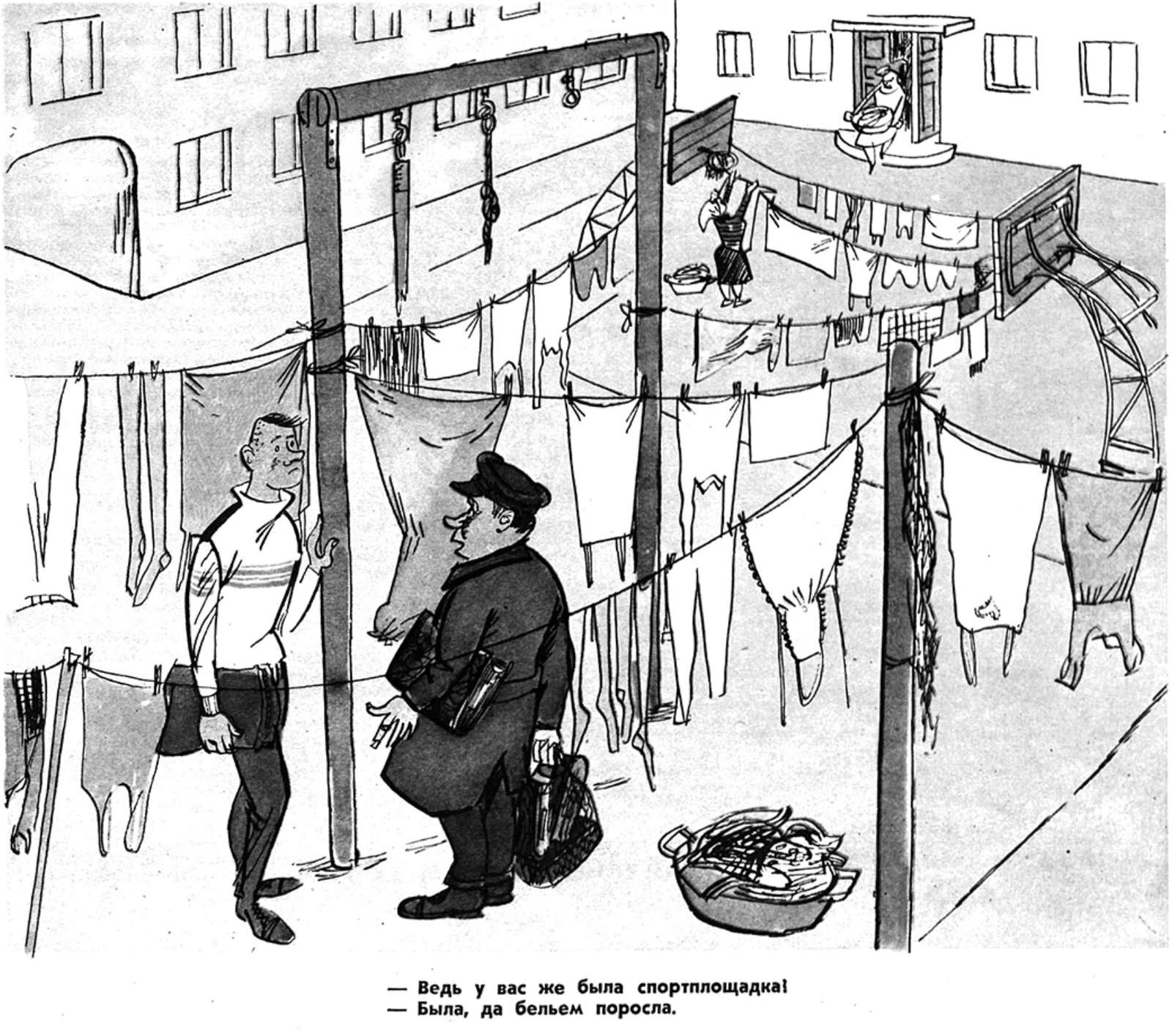

А элементарные спортплощадки в шаговой доступности от «хрущевок» появились довольно быстро. Об этом свидетельствуют не только устанавливающие нормы планирования территорий микрорайонов, но и материалы «Крокодила». Критическая информация главного сатирического журнала позволяет получать и позитивные сведения о наличии именно в районах новостроек мест для занятий спортом. Для примера можно привести две «изошутки», обе на одну и ту же тему — новоселы сушат белье на территориях спортивных площадок.

В первом случае рисунок Бориса Савкова в 33-м номере «Крокодила» за 1961 год сопровождается остроумной подписью: «Ведь у вас была спортплощадка? — Была, да бельем поросла». У второй карикатуры, помещенной в 22-м номере «Крокодила» за 1962 год, — забавное название «Открытие детской (одновременно — спортивной. — Н. Л.) площадки». Художник Иван Семенов изобразил «торжественное перерезание» бельевых веревок, растянутых на территории для подвижных игр.

Микрорайоны стали и первыми городскими локусами, где официально отводились места для автолюбителей. До Великой Отечественной войны обыватель выполнял в основном функцию зеваки, наблюдавшего на улицах больших городов довольно редкие машины, в основном иностранного производства. В 1940 году в СССР произвели всего 5,5 тысячи легковушек. После войны количество автомобилей, находившихся в частном пользовании, увеличилось за счет трофейных, а главное — новых отечественных машин.

Конечно, сразу после смерти Сталина автомобиль не стал для миллионов советских людей средством передвижения, а автолюбительство — популярным и приятным занятием, но определенные изменения можно было наблюдать и в этой области. Хрущевское руководство выстраивало свою иерархию автомобилей.

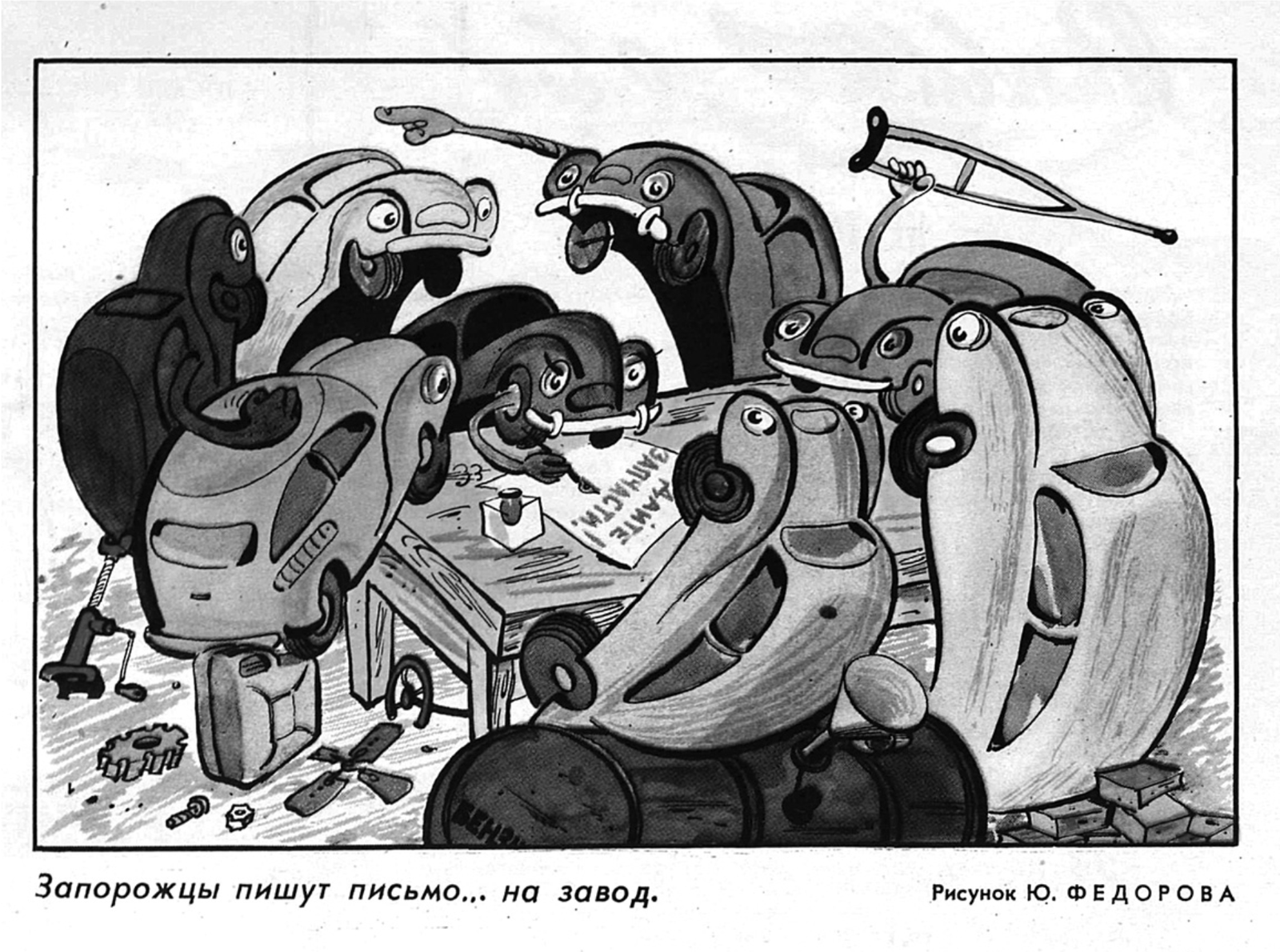

Первую модель советской малолитражки разработали в 1957 году в Москве, а в 1959-м техническую документацию «горбатого» передали в Украинскую ССР, где через год с конвейера сошла первая партия «Запорожцев». Стоила машина 800–900 рублей в ценах 1961 года. Средняя зарплата тогда составляла 100–120 рублей.

Интерес народа к личному транспорту возрастал. Более того, персональный автомобиль, если легкомысленно истолковать ленинское определение материи, превращался в часть «реальности, которая дана человеку в ощущениях». Иными словами, уже присутствовал в сфере тактильности, визуальности, звука, запаха. В общем, как говорил персонаж актера Вячеслава Невинного, автослесарь из фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966), осматривая «Волгу» Семицветова (Андрей Миронов), спекулянта из комиссионки: «Поглядим... Послушаем... Пощупаем... Понюхаем». И это действительно становилось возможным.

Превращение автомобиля из роскоши в средство передвижения советского человека явно входило в планы хрущевского руководства. Оно наращивало промышленные мощности: в 1951–1955 годах в СССР произвели 393 200 легковушек, а в 1956–1960 годах — уже 596 900. Кроме того, велась и своеобразная идеологическая подготовка: в стране начали пропагандировать новую форму активного отдыха — автотуризм. Чуть ли не первым откликнулся Михалков.

В 1956 году он написал пьесу «Дикари». Ее герои приехали на юг на собственных машинах. Пока это были демократичные «Москвичи»: один — потрепанный четырехсотый, другой — четыреста второй, оттепельной модификации 1956 года. На тему автотуризма советские кинематографисты сняли несколько кинофильмов. В 1957 году на экраны вышла картина режиссера Андрея Тутышкина «К Черному морю» — сладенькая любовная история, знаковость которой все же бесспорна. Но апофеоз восхваления автотуризма — это, конечно, комедия «Три плюс два» (1963) режиссера Генриха Оганесяна.

Киносценарий написал Сергей Михалков, слегка осовременив свою же пьесу «Дикари». И это вполне объяснимо. Со времени ее написания на советском автомобильном рынке произошли значительные перемены. Именно поэтому мужское племя дикарей — доктор физико-математических наук, дипломат и ветеринар — приехали в Крым уже на «Волге», а женское, в составе укротительницы и актрисы, на «Запорожце». Усиливали желание стать владельцем собственного авто и возобновившиеся в СССР с 1957 года денежновещевые лотереи.

Еще одно поразительное стечение обстоятельств — в этот же год началась эпопея строительства «хрущевок». В первом же розыгрыше, названном «фестивальным», так как он был приурочен к VI Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, власть предоставила населению шанс за 5 рублей (цены 1947–1960 годов) стать обладателем автомобиля. В результате за всю тиражную кампанию сорок счастливцев получили по «Москвичу» и столько же — по «Волге».

Так случалось не часто, но надежду на «халяву» власть упорно подогревала. Не отставал и журнал «Крокодил». Стоит взглянуть на рисунок Юрия Федорова, помещенный в одном из «крокодильских» номеров за 1958 год. «Купи, детка, мне мыло, папе спички, а на сдачу лотерейный билет» — такие указания дает мать дочери, отправляя ее в магазин. «Мама, вот сдача», — объявляет девочка и везет на веревочке «Волгу» — выигрыш в лотерее.

К 1960 году производство легковых автомобилей в СССР выросло по сравнению с 1945 годом почти в 28 раз. Увеличилось, конечно, и число автовладельцев. В 1956–1960 годах частные лица в СССР приобрели 281 тысячу машин, а в 1961–1965 годах — уже 329 300. Правда, радость обладания «средством передвижения» заметно омрачалась необходимостью самостоятельного обслуживания автомобиля. Автолюбительство и до, и после ХХ съезда КПСС по уровню затрат физических сил оказывалось сродни тяжелой работе. С удивительной точностью и большим юмором это описали братья Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу» (1965):

Дома меня ждал мой «Москвич» и необходимость делать как ЕУ, так и ТО. С ЕУ еще можно было примириться, это всегонавсего Ежедневный Уход, всякое там вытряхивание ковриков и обмыв кузова струей воды под давлением, каковой обмыв, впрочем, можно заменить при нужде поливанием из садовой лейки или ведра. Но вот ТО... Чистоплотному человеку в жаркий день страшно подумать о ТО. Потому что ТО есть не что иное, как Техническое Обслуживание, а техническое обслуживание состоит в том, что я лежу под автомобилем с масляным шприцем в руках... Под автомобилем жарко и душно, а днище его, покрытое толстым слоем засохшей грязи…

Кроме того, легковушки портились из-за отсутствия нормальных условий содержания. Дело в том, что большинство личных авто в 1940–1960-х годах практически не использовалось зимой. Железо, из которого их делали, гнило зимой, зимней резины не было вообще. Все это усугублялось непростыми и очень разнообразными климатическими условиями в СССР. В общем, машинам требовались гаражи. Конечно, их изобрели не в эпоху оттепели.

Уже в начале XX века в Петербурге в новых домах, расположенных в центре, часть так называемых «каретных сараев» переоборудовали под очень немногочисленные помещения для легковых машин.

Во времена сталинского «большого стиля» здания для элиты, как правило, имели помещения для частных автомобилей, хотя номенклатура, генералитет и высшая интеллигенция предпочитали использовать служебный транспорт.

С расширением производства легковушек и возможности их приобретения уже в конце 1950-х годов жители городов столкнулись с нехваткой гаражей и даже открытых автостоянок. И следует отметить, что при формировании микрорайонов хрущевских новостроек эту проблему тоже предполагалось разрешить.

«Правила и нормы планирования застройки городов» предписывали: «При проектировании застройки микрорайона должно быть предусмотрено размещение... торговых и коммунально-хозяйственных помещений (гаражей) — для автомобилей индивидуального пользования...». Составители документа предусматривали активный рост числа автолюбителей в ближайшие 5–10 лет и указывали конкретные показатели — 10–20 машин на тысячу жителей.

Эта цифра казалась огромной. Неудивительно, что «для постоянного хранения автомобилей индивидуального пользования» предусматривалось в микрорайоне возвести: а) «гаражи боксового типа... вместимостью до 25 автомобилей, в виде одноэтажных капитальных строений» как отдельно стоящих, так и пристроенных к глухим торцам жилых домов; б) «гаражи манежно-боксового типа... в виде одноэтажных капитальных зданий, вместимостью до 50 автомобилей; в) гаражи манежного типа... многоэтажные, вместимостью от 50 до 300 автомобилей».

Кроме этого, «на территории микрорайонов должны быть предусмотрены открытые стоянки для автомобилей индивидуального пользования на участках, изолированных от жилых домов, мест отдыха населения и площадок для игр детей».

Все выглядело вполне предусмотрительно, но строительство государственных гаражей разворачивалось очень медленно. Неудивительно, что властные структуры пытались разрешить проблему с помощью средств автовладельцев. Уже осенью 1960 года появилось постановление Совета министров РСФСР «Об организации кооперативов по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев». В документе указывалось:

В целях улучшения хранения легковых автомобилей индивидуальных владельцев и обеспечения их гаражами-стоянками Совет Министров РСФСР постановляет:

- Признать целесообразным организовывать кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей-стоянок для автомобилей индивидуальных владельцев... Указанные кооперативы осуществляют эксплуатацию гаражей-стоянок на правах кооперативной собственности и на началах самоокупаемости.

- Разрешить исполкомам Советов народных депутатов передавать гаражи, освобождающиеся в связи с укрупнением автомобильных хозяйств, а также другие свободные помещения, пригодные для переоборудования под гаражи, в ведение домоуправлений, которые должны предоставлять их под гаражи-стоянки автомобилей индивидуальных владельцев по договорам в арендное пользование в первую очередь владельцам автомобилей, проживающим в домах этих домоуправлений.

Но даже кооперативные гаражи возводились неспешно. Знаменитый режиссер Эльдар Рязанов вступил в гаражный кооператив в 1969 году. К концу 1970-х годов рязановская машина по-прежнему не имела «достойного жилья». Это, по воспоминаниям кинематографиста, подтолкнуло его к созданию сатирического фильма «Гараж» (1979). Личный печальный опыт стал источником творческого вдохновения.

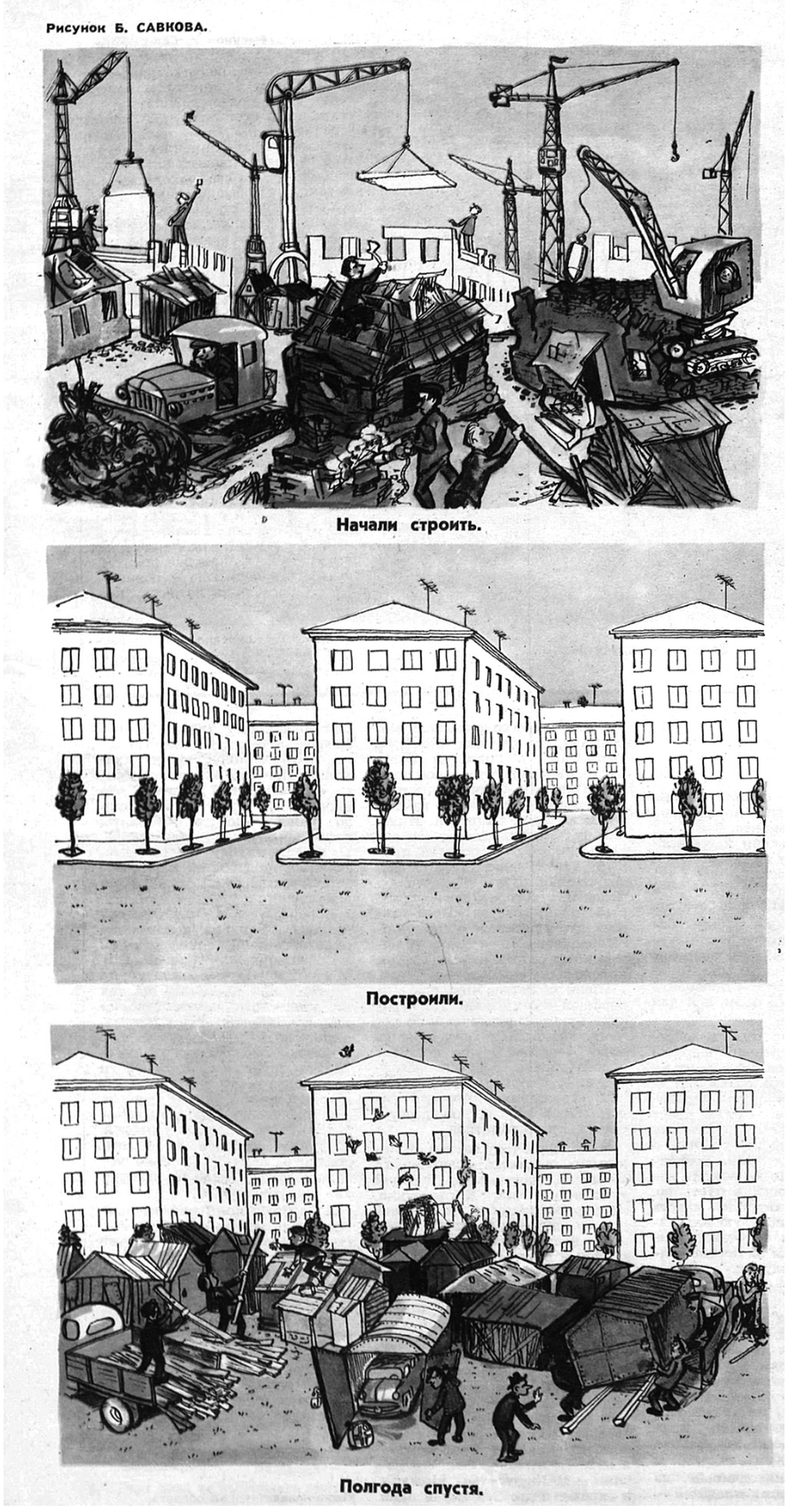

Однако Рязанова опередил журнал «Крокодил». На его страницах карикатуры на гаражную тему, прежде всего в микрорайонах, появились почти одновременно с развертыванием массового жилищного строительства. Своеобразный триптих художника Бориса Савкова, опубликованный в 15-м номере «Крокодила» за 1960 год, отражает противоречивость ситуации. Рисунки, с одной стороны, «бичуют» новоселов, захламляющих придомовые территории не только мусором, но и личным транспортом, а с другой — демонстрируют пренебрежение строителей к проблемам гаражей и автостоянок.

Есть в карикатуре и совсем «скрытая информация» — свидетельство наличия у жителей «хрущевок» собственных автомобилей. Последнее обстоятельство требовало ускорения процесса строительства гаражей.

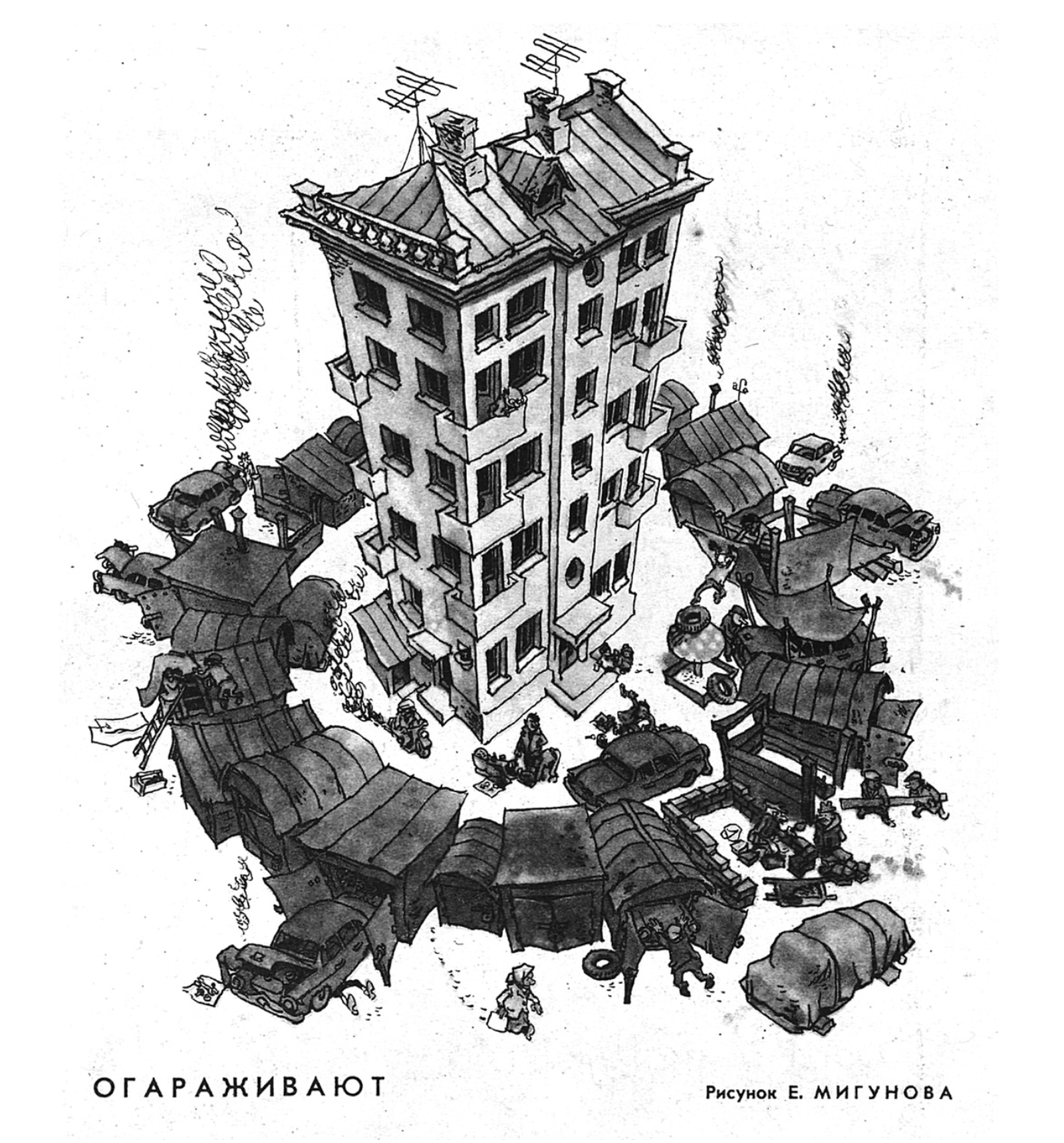

В этом контексте довольно оптимистично выглядит изошутка художника Евгения Мигунова под ерническим названием «Огараживают» в 10-м номере «Крокодила» за 1964 год. Как известно, огораживание — это, согласно «Большой российской энциклопедии», «процесс массовой экспроприации крестьянства крупными землевладельцами... Выражалось в сгоне крестьян с земли с последующим обнесением ее изгородями».

Традиционно считалось, что огораживание следует рассматривать как проявление первоначального накопления в Европе. Советский неологизм «огараживание» — словечко с подтекстом, как, впрочем, и сам рисунок. Карикатура фиксирует наличие автомобилей именно у жителей пятиэтажек, иронизирует по поводу окружения жилья гаражами, искажает узаконенные параметры размещения хозяйственных объектов на территории микрорайона и намекает на вполне капиталистическое разрастание личной собственности граждан СССР.

И все же автолюбительство постепенно демократизировалось и превращалось из изысканного занятия представителей советской элиты в досуг обычного человека. Об этом, в частности, свидетельствует появление в 1960-х годах в русском языке лексем для обозначения тех или иных явлений, связанных с использованием автомашины. Филологи зафиксировали 58 совершенно новых сложных слов, первую часть которых составляет корень «авто». В их число входили такие понятия, как «автолюбитель» и «автолюбительство», «автослесарь», «автостоп» и «автостоповец», «автотуризм», «автотурист» и т.д. Кроме того, лексикон советского человека пополнили слова: «гидроусилитель», «запаска», «кемпинг», «мотель», не говоря уже о названиях принципиально новых марок машин — «Волга», «Запорожец», «Чайка».

Читайте также

Сад в большом городе: как, кто и зачем выращивает овощи в мегаполисе

Зачем нужны деревья? Как уличные растения улучшают городскую среду

Стой, иди, беги в убежище. Как создавался дизайн уличных знаков и международных символов