Доверие к речи. Писатели Роман Осминкин и Юлия Подлубнова о воронках войны, автофикшене и перекроенных идентичностях

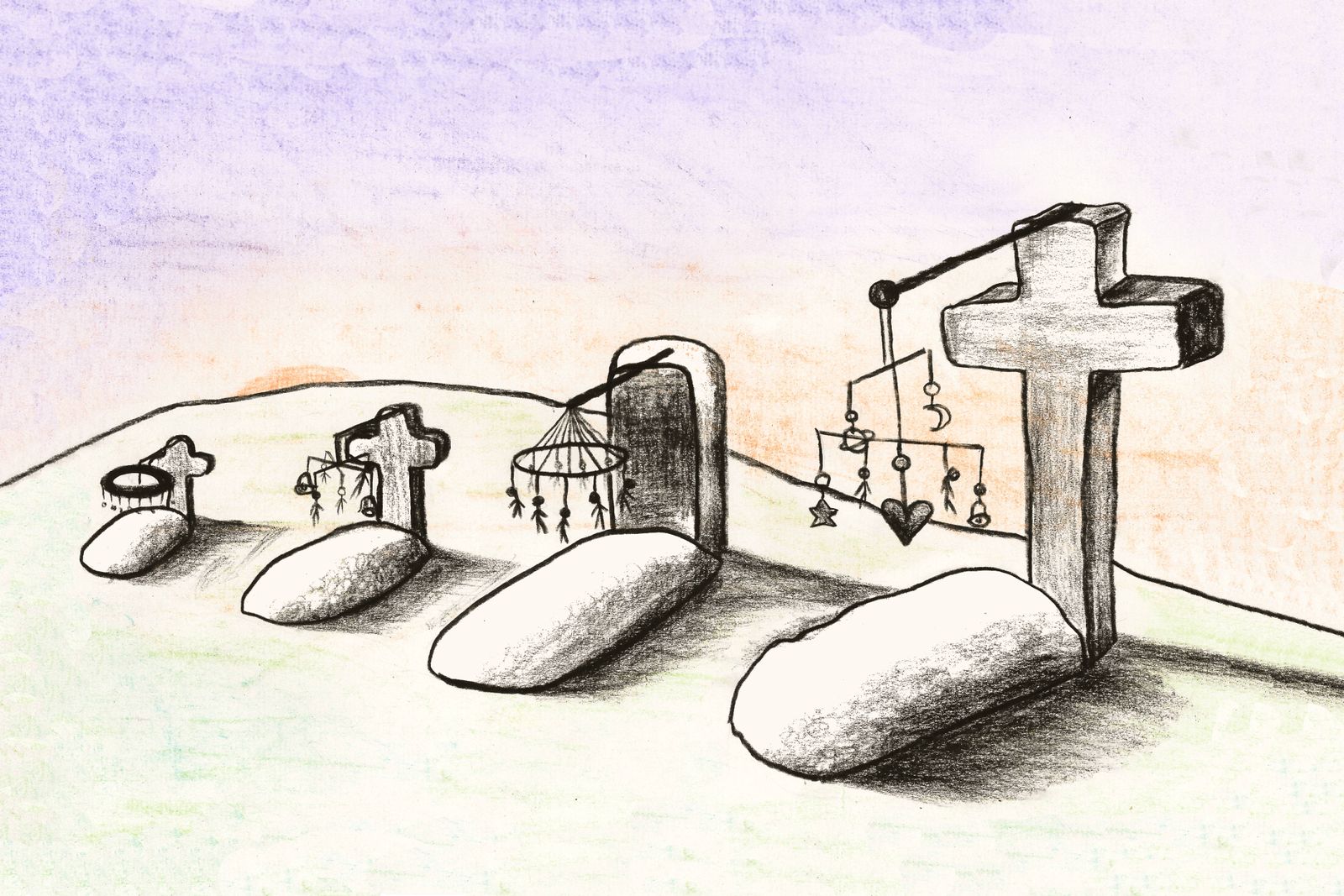

«Но как писать изнутри воронки? Не на фоне, а изнутри смерти? Многие жертвы не смогут свидетельствовать за себя, ничего не напишут и не создадут» / Иллюстрации: Юлия Таннельвиц

Совместное автодокументальное исследование о тотальной растерянности во время войны проводят литературные критики Юлия Подлубнова и Роман Осминкин — в личной переписке они ставят друг другу страшные вопросы о травме, утрате и смерти. Публикуем диалог писателей, в котором они размышляют о текстах эпохи катастроф: каким образом изменился язык новейшей украинской и русскоязычной литературы, в чем сложность для свидетелей насилия фиксировать свой опыт и как документальные свидетельства, превращая нас в очевидцев, перекраивают идентичность.

Ю. П. Роман, привет! Когда я замышляла нашу беседу, то хотела в первую очередь обсудить стратегии автодокументального письма. С одной стороны — в контексте востребованности автофикшена в новейшей литературе, с другой — на фоне большой войны, свидетелями которой мы являемся и которая неизбежно меняет наши отношения с людьми и текстами. И пока я раздумывала, с чего лучше начать, то пришла к ощущению, что война неотвратимо помещает нас в настоящее, в котором мы, кажется, и не жили и которое не представляли (как оно не представляло нас).

Последние лет пять общим местом в разговорах российских интеллектуалов, особенно левых, было утверждение о том, что нас лишили будущего. Что формирующие провластные дискурсы в России правые и консерваторы сделали политическую ставку на идеологему «будущее — это прошлое». И что обывателю в принципе такое положение дел нравится, а потому ему или им страшны любые разговоры о каком-либо ином будущем: от технократической утопии (сразу вспоминаю антиваксеров, боящихся чипирования) с ИИ во главе до леволиберальной новой этики, отменяющей белого цисгендерного гетеросексуального мужчину и любые отношения, построенные на доминировании и насилии. Это то будущее, которое не позволяет себя контролировать и не дает никому гарантии сохранения статуса-кво — финансового, символического, биополитического, да какого угодно.

В воображаемом прошлом любому из нас понятнее и комфортнее. Впрочем, с любым я поспешила, левая меланхолия — все же одно из ключевых настроений довоенной эпохи.

Сколько бы нас, условных симпатизантов новых левых идей, ни пытались поместить в зачищенное пространство консервативной утопии с прошлым во главе, мы мыслили другими утопиями и фактически жили именно в них.

В своих сообществах, в своих информационных пузырях. В своих нишах многоукладности, с которой власть яростно боролась, которую, кажется, победила, развязав немыслимую войну, но которая (я все еще про многоукладность) еще проявит себя — я в это верю.

В общем, война заставила каждого более-менее мыслящего человека пересмотреть многое из того, что составляло его рутинную повседневность — от модуса вивенди до географии обитания — и его внутреннее пространство аффектов и смыслов.

И главное, как мне кажется, война нарушила механизмы мышления утопиями и поставила перед фактом жизни именно в настоящем, которое теперь уже невозможно не замечать.

Даже любой вид эскапизма на фоне войны — бегство от настоящего, которое ужасает. Чтобы что-то ужасало, его нужно увидеть.

И потом еще антипандемийные меры изменили структуру сообществ, как бы заменив конкретную осязаемость общения виртуальностью, когда происходит отчуждение говорящих голов от физических тел. Человек в таких условиях редуцирован до набора высказываний и иногда аффектов, которые он транслирует. Но притом он лишается эффектов присутствия, которые на невербальном уровне скрепляли сообщества (отсюда нередкие жалобы на сенсорный голод). И тут случается эта страшная война, Россия снова нападает на Украину. И вот, когда одни физически в Армении, другие в Германии, третьи в России получают какой-то принципиально новый опыт, не то чтобы сразу вызревает симптоматика разрывов, но неотвратимо начинается работа механизмов постепенного стачивания общих смыслов, в том числе ревизии объединяющих утопий.

Из этой точки одиночества, ущербной телесности, репрессивной социальности (ты же не будешь спорить с тем, что эмиграция дает опыт депривации? про оставшихся в России молчу, они все в разных условиях, особенно те, кто находится под уголовными делами) мы наблюдаем войну во всех ее кровавых деталях, с которыми так немыслимо сосуществовать, но невозможно их не видеть.

Мы ударяемся всем нашим личностным об эту войну, разбиваемся о нее, лишаемся языка, пытаемся себя собрать, заново сконструировать, понять, зачем все это, зачем нам литература, зачем вообще литература на русском языке.

Такая работа, кажется, обязывает вести записи, дневники, тексты, напрямую обращающиеся к опыту, то есть тексты, фиксирующие настоящее, преломленное через нашу оптику, приобретающую новые настройки и надстройки, — только неплохо бы понять, какие именно.

Р. О. Привет, Юля. Спасибо, что инициировала диалог и поставила вопросы. В диалогическом формате всегда есть надежда свернуть не туда, отклониться, и вообще я сторонник теории, что мысль рождается не в голове, а между людьми.

Сразу скажу, что после начала полномасштабной войны России против Украины мое абстрактное мышление и некий интеллект, отличный от биосоциального тела, дали сбой, а потом и вовсе стали не-мыслимы вне пронизывающих мое тело разнонаправленных аффектов. Фемтеоретик Сара Ахмед в книге про политику эмоций писала, что вместо вопрошания об аффектах и эмоциях, что они есть, следите, как они действуют, формируют наши тела и ориентируют их относительно других тел. Через такую прагматику биосоциальных тел в конкретном месте и времени (катастрофы, ковида, войны) можно объяснить и сегодняшнюю востребованность автодокументального письма.

Тела свидетельствуют за себя, и у российских тел, несмотря на все спекуляции о кенселлинге русской культуры и языка, налицо привилегия «травмы свидетеля».

Война задевает российские тела буквально по касательной, в отличие от украинских тел, местонахождение которых в любой момент может стать и становится целью российской ракеты и воронкой. Вот и сейчас мы переписываемся на фоне новых смертей — русской ракетой убиты дети в Краматорске.

Но как писать изнутри воронки? Не на фоне, а изнутри смерти? Многие жертвы не смогут свидетельствовать за себя, ничего не напишут и не создадут. Хотя эта война и сверхдокументирована, но каждый голос изнутри воронки — имеет право быть услышанным и должен обрести посмертное поминовение (именование). Автодокументальное письмо в Украине сегодня — это сопротивление смерти и забвению.

Мы, условно современные поэты и поэтки, теоретики и теоретикессы новых неведомых эпистемологий, жили в России 2010-х тревожно, депрессивно, но и в каком-то смысле уютно устроившись в «катакомбах» цифрового андеграунда, негативно наслаждаясь своей неу- и непри-знанностью (покойный Дм. Голынко называл эту позицию новой левой политизированной поэзии «депрессивным гедонизмом»). Мы (подчас некритично) противопоставляли нашу самоорганизованную контрпубличность государственным и олигархическим неолиберальным институтам публичности. Но, глядя из сегодняшнего дня, мы мало заботились о других, о непохожих на нас, об иных, пытались формировать сообщества, когда мир вокруг шел наперекосяк. Мы, конечно, кричали об этом «тиражами в 300 экз.»©, мы называли свое письмо политически ангажированным, мы придумывали поэзию прямого действия и скрещивали арт- с активизмом, но ресурсы были несопоставимы и дискоммуникация была неустранима.

Никакие умные и критические книги не могут противостоять аффектирующей машине многолетней государственной пропаганды по возгонке реваншизма, ресентимента и человеконенавистничества.

Все 2010-е годы (особенно после провала протеста 2012-го и аннексии Крыма и национал-патриотического поворота 2014-го) мы говорили о без-будущности и левой меланхолии, рассеивании субъекта в объектно-ориентированном, не зависящем от его воли реализме. Но не в оправдание, а в качестве факта: подавляющее большинство участни_ц наших поэтических и арт-активистских кружков после начала Большой войны открыто выступили против российской агрессии, на некоторых завели уголовные дела, кто-то сидит в тюрьме, остальные вынужденно эмигрировали и/или поддерживают волонтерские инициативы.

Еще пару тройку лет назад COVID-19 положил конец глобализму и посткоммунистическому 30-летию с его ложным неолиберальным консенсусом «конца истории» и провалом вестернизации всего мира. Большая война в этой перспективе стала «горячим» продолжением COVID-19, воплотив в себе апокалипсис как раскрытие накапливающихся годами неразрешенных противоречий. Российская власть и государственная историческая политика давно взращивали национальный ресентимент и жажду реванша, но именно с началом COVID-эпохи давно назревшие, особенно в посткоммунистических странах, чувства национального ущемления суверенитета, национальное огораживание и атомизация спровоцировали абсолютный конец даже видимости мира как глобальной системы.

Для кого-то это стало разрывом времен, сорванной с петель калиткой, в которую должен был войти мессия, а на пороге стоит ядерная зима. Сегодня я не ощущаю себя внутри настоящего, все темпоральности будто смешались, а время превратилось в вихревой поток, в который нас всех закрутило. От этого возникает тревожное чувство вброшенности в неизвестность и принятия любого сценария будущего, каким бы ужасным оно ни было. Но, с другой стороны, мне хочется верить в онтологическую незавершенность времени, а следовательно, нашу способность как-то влиять на то, в каком будущем мы будем жить.

Ю. П. Роман, прости, прицеплюсь к посткоммунизму и традиции ставить знак равенства между (пост)советским и (пост)коммунистическим, просто не могу не уточнить: ведь не было никакого коммунизма в СССР. Точнее, работала идеологема отсроченного коммунизма, который переносился в не столь далекое будущее и формировал его образ, на котором, в свою очередь, были завязаны как советский социальный инжиниринг, так и многие другие процессы, репрезентующие действительность тем, кто находился внутри нее или пытался, как зарубежные апологеты Компартии, приобщиться к ней.

Весь Андрей Платонов конца 1920-х, кажется, об этом, — о невротическом подозрении, что ничего такого в будущем не случится, коммунизм — мечта, сказка, губительная греза, высасывающий жизненные силы тупик. Потому власть заговаривала дисфункциональность утопии цифрами ударной стройки, центнеров с гектаров, рекордами замесов бетона и надоев, речевками про то, что дети будут жить при коммунизме и что детство уже счастливое здесь и сейчас.

Этот запрос на светлое будущее остался и после конца СССР.

Мы его видим в России, превратившейся из большого колхоза в технократическую корпорацию и зарядившей энергией в каких-то болотных недрах ресентимента идеологему русского мира. Видим в защищающей свою идентичность и стремящейся в Европу Украине. Видим в задавленной, но не сломленной Беларуси. Пока еще видим в Грузии, где в центре Тбилиси развеваются флаги ЕС. Тут прошла новость, что в Кыргызстане собрались строить город будущего (и, кстати, разрешили прописывать в паспорте матчества).

Но очевидно, никакого будущего не будет — ни для стран, ни для субъектов на постсоветском пространстве, пока идет война, как это ни парадоксально, за будущее, за которым мерцают разные концепты прошлого: очень условно говоря, имперско-советского или демократического в границах 1991 года.

Ты спрашиваешь, как писать изнутри воронки? Но воронка — на то и воронка, что сходится, стекается к тому, кто в ее центре, или же, наоборот, расходится от него, если внутри нее центробежная тяга. Стало быть, воронка катастрофы — не просто некий челлендж персональной идентичности, но то, что заставляет субъекта рефлексировать свое Я и перенастраивает его отношения с миром. Так мы снова подходим к неотвратимому в такой ситуации автодокументальному письму.

Я не вижу пока полной картины украинской литературы, да и не имею никакого права говорить о ней, но, к примеру, дневниковые записи Марии Галиной из Одессы военного времени, которые частично превращены в книгу «Возле войны», название которой фиксирует метапозицию говорящего и, что важнее, свидетельствующего, мы можем воспринимать как некоторую убедительную модель околовоенного письма.

Или вот многие месяцы я читала ленту Марины Диденко из уничтожаемого обстрелами Харькова — она не просто выживала в аду, но еще и как могла помогала тем, кто не мог о себе позаботиться. Это другая позиция свидетеля, абсолютно включенная. Мы, конечно, многого сейчас не замечаем и не обозначим.

Вот, вижу, Freedom Letters запустило серию, в которой издает «дневники писателей под обстрелом» (начинает с книг Олди и Краснящих).

Но поток воспоминаний и дневников очевидцев и участников боевых действий, подлинный и отчаянный крик из самого ада войны будет только шириться.

Этого просто не избежать и от этого не отгородиться, как мы не можем (да и не имеем права) отгораживаться от документальных свидетельств, которые поступают каждый день, превращают нас в свидетелей и тем самым перекраивают нашу идентичность.

Русскоязычные украинцы окончательно отказываются от русского языка. Ия Кива, например, которая после 2014-го переехала в Киев, а в 2022-м во Львов. Хотя писать на украинском она начала, если не ошибаюсь, в 2019–2020 годах. Или та же Мария Галина. Основную часть своих ежедневных записей она делает на мове. Этот уход из языка (иногда с хлопком двери за собой) абсолютно показателен и неотвратим.

Изменила ли война язык новейшей поэзии? Выработан ли новый язык? Оказалось, что однозначного ответа нет, точнее, есть такой, который не очень-то всем нравится: изменились какие-то внутренние настройки пишущих, но поэтические языки не получили какой-либо существенной трансформации. Да, темы войны, катастрофы, апокалипсиса, которые, кстати, укоренились в новейшей поэзии отнюдь не после февраля 2022 года, а несколько ранее, когда многие ощутили стальной пресс государства, взявшегося всерьез за насаждение скреп и борьбу с инакомыслием, — они интенсифицировались, стали истекать кровью, но никто из пишущих не заговорил принципиально по-новому, и вообще все изменения оказываются загерметизированы внутри индивидуальных поэтик и не меняют общей картины. Это касается и автодокументального письма: нового языка в его пространстве нет. Но есть новый опыт, который иногда невозможно фиксировать вне автодокументальных практик.

Хочу, однако, закончить с новым языком, которого не существует, а вместо него — хор индивидуальных голосов, развивающихся по своим траекториям, как правило многоуровневым.

Главная проблема, как мне представляется, в том, что они слышны внутри очень ограниченного пространства и не адаптированы для широких коммуникаций. Даже литературная критика, которая слабо, но что-то популяризировала и объясняла, на фоне войны замерла в припадке панической кататонии. В результате получается: голоса есть, предельно откровенный и сложный разговор о войне в поэзии ведется, но все остается в зоне невидимого, если, конечно, это не z-поэзия, которую зачем-то продолжают весело распинать на разных ресурсах, а стало быть, своим вниманием дарят ей символический капитал.

Но, с другой стороны, я абсолютно убеждена, что андеграунд — не навсегда. И то, что сейчас вызревает в нем, станет видимым через какое-то время.

Р. О. Юля, прости за паузу с ответом. За эту неделю российские ракеты убили еще десятки людей. Погибла украинская писательница Вікторія Амеліна, которая больше ничего не напишет, в отличие от нас и других российских авторов. Ракетному обстрелу подвергся Львов, где живут мной любимые поэты Галя Рымбу и Янис Синайко, Юлия Чернышёва и Даник Задорожный. В Чечне совершено жестокое нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Очень трудно снова абстрагироваться и начать размышлять историческими и философскими категориями, имеющими некую объективную, не зависящую от нас реальность. Увы, но у меня в такие моменты лишь чувство беспомощности и апатия изнасилованного раба.

Но вот вопрос, будет ли другое — более подходящее, лучшее время для письма или нужно здесь и сейчас ставить и отвечать (себе и другим) на неудобные вопросы, «чесать» историю против шерсти, делать то, что можешь, и честно признаваться себе в том, что ты не можешь, стараться жить и действовать в условиях, которые ты не выбирал, но заложником, жертвой или — не дай бог — пособником которых ты быть не согласен.

Говоря о письме изнутри воронки, я, конечно, с одной стороны имел в виду невозможное свидетельство, концептуализированное Дж. Агамбеном как голос умершего, разобрать смысл которого невозможно, это звук, лишенный смысла, а те, кто свидетельствуют за него, пытаясь наделить этот голос смыслом (а вместе с ним и придать осмысленность войне как таковой) предают подлинное свидетельство.

Но это радикальное философское понятие свидетеля сразу же ставит любого выжившего перед апорией: замолчать или продолжить говорить от лица умерших. А если говорить, то каким образом делать это, чтобы не предать их?

Недавно перечитывал рассказ Андрея Платонова «Взыскание погибших» (1943) про войну СССР с гитлеровской Германией. Рассказ короткий, но в нем в сжатой форме содержится вся платоновская эсхатология. Убитая горем мать возвращается в оккупированную сожженную деревню, где погибли два ее сына и дочь. Она делится своим горем с такой же одинокой соседкой, перебирая вшей из ее головы, а та потом делится своим горем, перебирая вшей первой. Потом мать идет к яме, куда, по свидетельству соседки, сбросили ее сыновей и утрамбовали танками, и, лежа на сырой земле, разговаривает со своими сыновьями. Потом слышит голос дочери, но не понимает, откуда он раздается, просит прощения у дочери и сыновей, что не может ничем помочь и сохранить о них память, и в итоге умирает от истощения и горя. Наутро деревню освобождают, красноармеец находит бездыханное тело женщины, воспринимая смерть чужой матери как своей, и обещает взыскать за погибель всех людей.

В рассказе мы видим, что погибшие дети не могут сами искупить свою смерть, так как они мертвы. И мать их слишком убита горем, поэтому тоже не может свидетельствовать за них. Но солдат, освободивший деревню, сохраняет рассудок и желание жить. Он как бы тот самый невозможный свидетель.

Здесь у Платонова обнажается проблема невозможного свидетельства, концептуализированная Агамбеном (настоящий свидетель — только сам умерший, а свидетельствовать, наделяя собственным смыслом чужие страдания, — это предавать их). По Платонову, смерть — это первая неправда, а мертвым некому довериться, кроме живых.

Поэтому подлинное свидетельство заключается в том, что «нужно не только истребить намертво врага жизни людей, нужно еще суметь жить после победы той высшей жизнью, которую нам безмолвно завещали мертвые; и тогда, ради их вечной памяти, надо исполнить все их надежды на земле, чтобы их воля осуществилась и сердце их, перестав дышать, не было обмануто».

Если попробовать делать какие-то выводы для себя, то сегодня — во время войны особенно — доверие к речи и вес высказывания зависят не просто от той или иной авторской интенции и позиции, а от буквальной размещенности авторского биосоциального тела и перспективы говорения. Пример с Марией Галиной и ее околовоенными свидетельствами тут как нельзя кстати. Всем нам, кто пока или уже вне воронки, нужно учиться смелости во страхе, эмпатии без взаимности, сочувствию ко всему живому, тренировать в себе мышление из других — более труднодоступных, недопредставленных, менее привилегированных мест и перспектив. Любое знание всегда где-то размещено (в поле), кем-то собираемо, транспонируемо и выражено. В этом смысле статьи и высказывания Елены Милашиной — это перформативная политическая практика, оказывающая воздействие и вызывающая радикальную ответную реакцию. Новизна языка здесь производится каждый раз заново, так как слово и действие идут нераздельно.

Но я бы хотел остановиться на пронзительном тексте беларуской поэтки и славистки Юлии Чернышевой, адресованном российскому литературному и культурному пространству. Берусь сказать, что этот текст также написан «изнутри воронки», но уже после того, как ее произвела русская ракета. Юлия автодокументально, но оттого предельно откровенно и болезненно для многих, говорит изнутри похоронной процессии писательницы Виктории Амелиной, чье тело провожают в последний путь, везя по родному Львову «від Катедральної до Личаківського цвинтаря».

Здесь боль личной утраты, открытый аффект и гнев, охлаждаемые обращениями к известному российскому литературтрегеру и переводчику Дмитрию Кузьмину по поводу несвоевременности и неэтичности его переводов на русский язык стихов Виктории. Автобиографический нарратив Юлии делает утрату и травмоговорение связующими, сюжетообразующими элементами, собирающими текст в свидетельство Украины о своей коллективной травме. Юлия пишет о «human cost, который несправедливо выплачивает Украина покалеченными семьями, оборванными историями, несбывшимися мечтами, нереализованными гениями, телами своих детей, стариков, лучших воинов, творцов, всех». До этого я встречал эту мысль в поэзии Сергея Жадана. Но в тексте Юлии — вкупе с платоновской эсхатологией (мертвые будут искуплены) — есть и надежда: будущее наступит после победы Украины.

Воронка — не только индекс смерти — она «взрывает» иной пласт жизни, плодородный слой почвы или культурные артефакты.

Бывает, когда голос из воронки овозможнивает выживание — физическое, культурное, не-забвение, посмертная память (о) других. Если нас гложут необходимость, нужда, голод, то мы влезем в эту воронку.

В детстве я много раз перечитывал толстый военный роман Николая Чуковского «Балтийское небо» про блокаду Ленинграда. Там мальчик ездит в трамвае на передовую и выкапывает картофель из свежих воронок, образовавшихся после артобстрелов и бомбежек. Буквально вот разорвался снаряд, и мальчик тут же бежит в эту воронку и выкапывает мороженую картошку, пока земля снова не затвердела. Потом приносит эту картошку домой в темную обледеневшую коммуналку, и его прозрачная мать жарит ее на нескольких каплях рыбьего жира. Дедушка мальчика вспоминает, как картошка впервые позволила победить голод в Ирландии. В итоге все взрослые умирают, а мальчик каким-то чудом выжил. Это была самая вкусная картошка в его жизни.

Ю. П. Да, ты прав, воронки могут быть разные и раскручивают разные смыслы, к которым подшиваются невозможные свидетельства, голоса выживших, травмы наблюдателей, да много еще чего.

Евгения Лавут, с которой мы недавно пили вино в Тбилиси, на какие-то слова про оставленное в Москве ответила: а мне уже все равно, я выгорела до такой степени, что нет ничего такого, что имело бы значение. Примерно из той же точки ведет разговор Мария Бикбулатова в постах про «чумазый голодранский Марсель» (»Я живу в месте, где ни разу не столкнулась с русофобией, только с жутковатой русофилией») и про уехавших россиян_ок, ставя вопрос ответственности за слова и поступки. Или Влад Гагин, тексты которого я читаю как замысловатую карту настроений и аффектов вынужденного эмигранта.

Получается, в ситуации, когда непонятно, где ты окажешься завтра и что ты будешь символизировать в конкретной среде, остается только, не жалея ни о чем (хотя жалость к себе — первое, что вытравливает большая война) и не настаивая ни на чем, плыть в неуправляемом потоке и зависеть от набора случайностей, направляющих его и воздействующих на тебя. Причем никто не гарантирует, что это воздействие не будет смертельным.

В такой ситуации предельно обостряются страхи, аффективные расстройства, ползут трещины в отношениях, возникает отвращение к тому, что раньше вызывало восторг, накрывают волны равнодушия, меланхолии, апатии. Причем все это относится к каждому, находящемуся в этих воронках.

Ну и ревизия идентичности: условно, вот я не хочу быть тем, кем была до 24 февраля 2022 года, но и нет сил собрать себя в кого-то другого, по крайней мере пока идет война, хотя, вероятно, сборка подспудно идет, вопреки желаниям субъекта. Идентичность любого и так нестабильна, но в ситуации пролонгированного экзистенциального шока флюидальность, похоже, становится ее единственной константой. Что-то куда-то движется, иногда мы что-то выбираем, но чаще не выбираем. Мне кажется, вот это состояние тотальной растерянности, задавленности неопределенностью, меланхолической погруженности в настоящее — самое необходимое, что стоит фиксировать сейчас в автодокументальных текстах, уж не важно, проза это или поэзия.

И такая позиция во многом альтернативна яростному прямоговорению многих довоенных автодокументальных текстов. Потому как огромная и неизмеримая персональная ярость вдруг теряется на фоне подлинной ярости войны. И персональная правота уже оказывается не совсем правотой или правотой, потерявшей значение, то есть все-таки не совсем правотой. Это очень заметно, если почитать автофикшен, который все еще выходит в РФ и в котором нет ни слова про войну, но вне ощущений войны сейчас уже невозможно воспринимать ни одну книгу. Потому многие книги, выпущенные в 2022 году, оказались приветами из прошлого, — реальность ушла далеко вперед и превзошла любую историческую и персональную трагедию последних десятилетий.

Кстати, именно поэтому я так выделяю «Это не то» Оксаны Тимофеевой, поскольку книга начинается с войны и, по воле авторки, встраивается в ее контексты, хотя очевидно, что эссе, из которых она состоит, писались ранее.

С другой стороны, 2023-й — это уже автофикицональные книги Елены Костюченко и Дарьи Серенко, в которых война становится эмоциональным фоном и которые нам еще предстоит прочитать…

Вообще, война — это тот самый людоед из блокадного Ленинграда, который гонится за людьми (помнишь этот момент в «Центре гендерных проблем» Лиды Юсуповой?). Одних он догоняет, другие всю оставшуюся жизнь помнят о его стуке в дверь, и есть еще те, кто его не видели и как бы не верят в его существование, но ощущают фрустрацию и сводящие с ума токи тревоги.

Р. О. Я согласен с твоим высказыванием по поводу отсутствия нового языка в русскоязычном литературном пространстве. Но я бы даже радикализировал его в том плане, что «хор индивидуальных голосов» — это единственное, что возможно после начала Большой войны, когда все прежние литературные институции и сообщества, даже если они не распались или замолчали, то самой исторической цезурой были деконструированы в построссийские. Хор растерянных индивидуальных голосов, некоторые из которых сейчас робко оформляются в маленькие «сообщества судьбы».

Но говорить о новом языке после начала Большой войны у российских авторов для меня еще невозможно и в силу того, что сама Россия все последние годы была повернута назад, сознательно и бессознательно она отказывалась от будущего и лишала будущего своих граждан. Россия ничего не предлагала себе и миру, кроме консервации, перешедшей от охранительной к агрессивной.

Поэты это чувствовали острее и болезненней, как канарейки в шахтах. Но кто слушает поэтов, поэзия — колыбельная на могиле мертворожденного ребенка будущего. Поэзия укоренена в языке как никакая другая речь, но она не просто принадлежит своему времени, а раскрывает истину своего времени, несет в себе все возможные и невозможные — альтернативные и воображаемые, посттравматические и обнадеживающие — сценарии и модели развития мира и языка.

Я бы сказал, что поэзия — это язык плюс надежда.

В завершение нашего разговора скажу про автодокументальное письмо, как оно воплощается у меня на практике. Как таковое автодокументальное письмо для меня не прямо пропорционально радикальности жизненного опыта, не детерминировано напрямую степенью пережитых страданий, но сложным образом перерабатывает опыт и страдания, реже — опыт счастья и безмятежности в литературу. Грубо говоря, олитературивает жизнь, поэтому самое интересное для меня идиостиль, а не фабула и сюжетные перипетии. Таким идиостилем в нашей с Анастасией Вепревой автодокументальной книге «Коммуналка на Петроградке» стала форма сказа, т. е. некосвенно-прямого повествования от лица двух жителей коммунальной квартиры, транспонирующих речь и быт соседей в литературу. После начала Большой войны прояснившейся идеей нашей книги стал такой антропологический и экзистенциальный вопрос:

Как уживаться с теми, кто вам не близок, к кому вы, может быть, даже испытываете неприязнь?

Сейчас я заканчиваю свой автодокументальный роман «Олечкина интуиция» с использованием метода художественной (авто)этнографии. Эта книга собрана из моих встреч и разговоров со своей мамой, которые в последний год вынужденной разлуки стали онлайн-перепиской в whatsapp. Моя мама в молодости переехала учиться из украинского села в Житомирской области в Ленинград и проживает поныне в Петербурге. Ранее я осознавал свою идентичность как ленинградско-украинскую, но после событий 2014 года, вошедших в российскую историческую политику под названием «русская весна», я все отчетливее ощущал свою разорванность и раскол сознания и решил произвести работу над своим внутренним конфликтом — отцовского русского языка (отцовский тут и в плане фигуры Большого Другого) и материнского украинского.

Так случилось, что у меня нет Эдипова комплекса, потому что меня воспитывала в основном мама, пока отец сидел в тюрьме, а потом много пил и умер. Но так как я получил образование в Петербурге и всегда писал по-русски, то украинский для меня был устным, я воспринимал мамину речь органически — как вербатим, поэзию, заговоры, песню. Это все содержало в себе имплицитную экзотизирующую оптику, которая вышла на поверхность только после 2014 года, после проведения четкой границы между российской имперской агрессией и украинским национальным эмансипаторным проектом. Мои разговоры с мамой подчас приобретали очень важный терапевтический эффект для меня. Эти разговоры, реальные, но иногда воображаемые, это смещение языка с насиженных — отцовских означающих — как смысла, так и национальности, в сторону материнских. Это внимательное вслушивание Романа Сергеевича Осминкина в материнские голос и речь и становление Ромочкой Ольговно Могилевец.

На основе этих разговоров мой герой пишет роман, впуская в него также свои ложные воспоминания и воображаемые образы матери и близких с украинской стороны. В какой-то момент герой понимает, что создал воображаемую Украину, далекую от правды жизни, но уже поздно. В итоге он признает свою собственную разорванность с Украиной, так как понимает, что та не нуждается в нем и он утратил право возвращения на родину матери. На героя сваливается немота материнского языка.

Ю. П. Хотела вспомнить «Мусорный ветер». Помнишь финал, когда жена героя трогает ногой незнакомое убитое животное, думая, что это большая обезьяна, которую шутки ради обрядили в клочья человеческой одежды, и даже не подозревает, что это ее муж, доведенный до полного внешнего расчеловечивания, но, в отличие от своих мучителей, способный еще к самостоятельному мышлению и состраданию? Ну то есть был способен, пока не умер. И я подумала: да, во время войны если и приходится выбирать, то неизбежно между плохим и плохим, но выбор таки есть. И тексты об этом нам еще читать не перечитать, если, конечно, будем живы, на свободе и чтение останется среди человеческих практик в будущем.

Читайте также:

Этнография российской коммуналки: поведенческие коды и эмпатия локальных сообществ. Как и зачем наблюдать за соседями?

«Ветер ярости» Оксаны Васякиной: обретение голоса

Дарья Серенко. Я желаю пепла своему дому

«Вот они, а вот мы»: стихи современных беларусских поэтов о жизни, протестах, будущем и национальном характере

Фотохроника войны в Украине: все месяцы