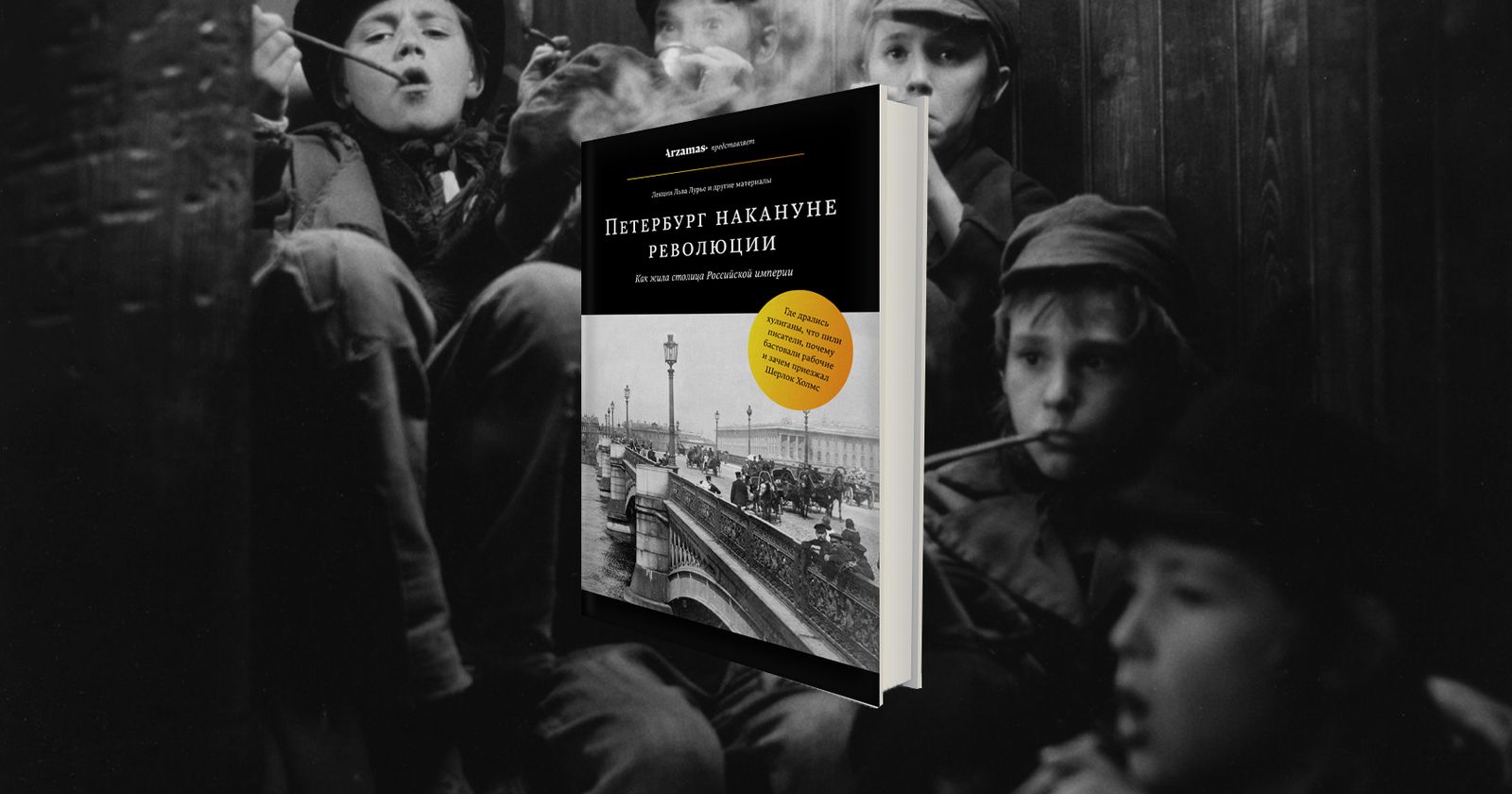

Санкт-Петербург — город контрастов. И если сейчас отличия между парадным Питером и городской «изнанкой» относительно сглажены, то в начале XX столетия дело обстояло иначе. Журналист и историк Лев Лурье восстановил быт и нравы столицы Российской Империи накануне революции для курса проекта «Arzamas». Эти лекции вместе с дополнительными материалами легли в основу книги «Петербург накануне революции», которая выходит в издательстве «Эксмо». С любезного разрешения издательства публикуем главу из книги о том, как был устроен криминальный мир дореволюционного Петербурга.

Петербург — мужской город. Здесь офицеры, чиновники, гвардейцы, солдаты, портные в Апраксином переулке, строители, которые живут на только что построенных первых этажах или в подвалах домов.

Поэтому в Петербурге был один из самых высоких в Европе процент проституток. Девушки гуляли по улице, они были или нелегальными — и тогда угроза заражения венерическими болезнями была очень высокой, — или так называемыми «бланковыми», то есть были поставлены на учет и должны были регулярно проходить осмотр санитарной полицией. Существовали и так называемые публичные дома — съемные квартиры, где девиц содержит неопрятная хозяйка.

Проститутку подстерегает масса опасностей, никогда не знаешь, на кого наткнешься — на накопившего деньги сезонного рабочего, а может быть, и на маньяка с ножом. Поэтому существовали коты — так тогда называли сутенеров, которые крышевали гетер и часто жили с ними.

Проститутка в элитном заведении могла получать до 600 рублей в месяц, а доход девушек в заведениях средней руки был около 40 рублей — в два раза больше зарплаты работницы текстильной фабрики. Конечно, в заведениях, рассчитанных на солдат и бродяг, все было не так радужно: один клиент оставлял от 30 до 50 копеек, а за день работница при этом принимала до 20 человек.

Другая городская напасть — огромное количество бродяг и нищих. Может быть, в Москве, где много церквей, их было даже больше, потому что главное место, где нищий просит милостыню, – это, конечно, паперть. Милостыню дают хорошо, особенно купцы, особенно на большие религиозные праздники. Максим Горький рассказывал такую историю. Сенная площадь, булочная, входит бродяга, крестится, спрашивает: «Ситный теплый?» Ему в ответ: «Теплый». Он говорит: «Дайте, ради бога». То есть черствый хлеб он есть не будет.

Конечно, у бродяг существовала конкуренция, случались драки за лучшие паперти. Жили эти опустившиеся люди на свалках: в районе Горячего поля — напротив Новодевичьего монастыря, там, где сейчас Московский проспект, — и Смоленского поля — между нынешними станциями метро «Приморская» и «Василеостровская». Если у жителей гавани не хватало денег на извозчика, им приходилось возвращаться домой мимо Смоленского поля, где на них могли напасть, ударить кирпичом по голове, убить за какую-нибудь рубашку, чтобы тут же ее продать и пропить.

Одним из самых известных мнимых калек был профессиональный нищий Климов,

проживавший с семьей в целой квартире в одном из домов за Обводным каналом. Каждое утро он на извозчике добирался до Гостиного двора, где с помощью нехитрого приспособления — корытца превращался в безногого.

Пьянство — еще одна напасть Петербурга. Федор Михайлович Достоевский даже хотел написать роман (к сожалению, не успел, умер) под названием «Пьяненькие» о жизни Петербурга. Пьянство было самым простым и дешевым способом уйти от проблем. В ренсковых погребах тогда не разливали, но человек покупал мерзавчик, вынимал пробку или отбивал горлышко и пил прямо без закуски на улице. И около входа в каждый ренсковый погреб пьяные лежали полукругом, как лепестки ромашки.

Самую большую угрозу для обычного человека представляли хулиганы. Отчасти это были рабочие, но много было и тех, кто выпал из круга, перестал быть членом какой-то корпорации, у кого не было родственников. Пропил деньги — домой не добрался. Или обманул своего хозяина, а он заметил, выгнал со скандалом. Такого приказчика уже никто не берет — все торговцы из одной деревни, все всех знают. Ехать обратно в деревню — позор, надо как-то жить и как-то устраиваться. Человек оказывался в критическом положении, а именно такие люди и являются потенциально опасными.

Петербург был разделен на зоны, каждый квартал и каждый район был охвачен определенной хулиганской шайкой. Например, на Петроградской стороне были шайки, которые назывались Гайда и Роща. Гайда носила синие шарфы, а Роща — желтые шарфы, и папироски они курили специально, по-особому, так что всегда было ясно, кто из какой банды. Были голодаевские, были песковские, были васинские. Базировались они в районе новостроек. Там, где исчезали деревянные дома и появлялись многоэтажные здания, где не было оседлого населения, которое знает друг друга с детства, где еще не очень хорошо работали дворники.

На хулиганов устраивали облавы. В 1910 году они совершенно распоясались — в Народном доме, нынешнем мюзик-холле в Александровском парке, где была, говоря современным языком, самая большая в городе дискотека и где, как на общем водопое, объявлялось перемирие между шайками, двое хулиганов зарезали солдата. Солдат был Преображенского полка, а офицеры полка — это те, кто сидит в Яхт-клубе, истеблишмент, который может воздействовать на полицию. Начались облавы, высылки.

Были в Петербурге и профессиональные воры, особая корпорация, которая не желала смешиваться с другими преступниками. К своим операциям они готовились очень тщательно. Для знаменитого ограбления ювелирной лавки Гордона выбрана была суббота, когда лавка закрыта (Гордоны — евреи). Перед закрытием в соседний канцелярский магазин зашел маленький мальчик, залез в сундук и закрыл за собой крышку. Все разошлись, мальчик вылез из сундука, открыл дверь, вошли варшавские воры. Они обнаружили, что лавку Гордона от канцелярского магазина отделяют всего 2 кирпича, облили все какой-то химией, сделали дырку. Когда несчастный Гордон пришел утром в воскресенье, в лавке уже ничего не было. И таких ограблений было много. Но налетов не было, то есть тех, кого сейчас называют «бандиты», в Петербурге не существовало.

Еще одним распространенным видом преступности в Петербурге было взяточничество. Так, вопросы строительства решал покровитель Анны Павловой, гласный городской думы Виктор Дандре.

Брала, и очень много, Екатерина Сухомлинова, жена военного министра, которая в конце концов довела своего мужа до пожизненной каторги.

Брала деньги Матильда Кшесинская. Она занималась не только и не столько балетом, сколько артиллерией, потому что ее покровитель великий князь Сергей Михайлович был руководителем главного артиллерийского управления. Говорили, что морской министр был нечист на руку.

Но надо сказать, что Государственная дума внимательно смотрела за бюджетом и, кроме того, суд был абсолютно честным — нет никаких свидетельств о подкупах присяжных. Поэтому сколько веревочке ни виться, все равно конец найдется — по крайней мере, и Дандре, и Сухомлинов в конце концов были наказаны.

В целом же Петербург был относительно спокойным городом. Как и сейчас, он был холодным, неприятным, высокомерным, но в 1914 году невозможно было себе представить, что здесь копятся силы, которые вступят друг с другом в химическую реакцию, и произойдет взрыв, потрясший весь мир.

Криминальный мир Петербурга

Иван, родства не помнящий

По одной из версий, происхождение этого термина уходит корнями во времена крепостного права, когда беглые крестьяне или каторжники, пойманные властями, называли себя Иванами, а на вопрос: «Чьих будешь?» — отвечали: «Не помню». В новое же время этот термин крепко прилип к профессиональным попрошайкам, работавшим на улицах Петербурга и других крупных российских городов. Здесь же он обрел и новый смысл: члены этой артели не помнили родства в том смысле, что рвали все связи со своими семьями, вливаясь в новую, криминальную семью.

Между нищенскими артелями были поделены ключевые точки: храмы и церкви, площади и рынки. Зашедшему на чужую территорию приходилось несладко: его избивали и сдавали на руки полицейским, имевшим свою долю в прибыльном нищенском бизнесе. Попрошаек-иванов очень уважали другие преступники, считая их символом и эталоном своего образа жизни. Считалось, что человек вне закона может вести только кочевую, гастрольную жизнь. Даже сегодня среди определенного контингента сохранилось обращение «бродяга» в значении «друг», «приятель», а в те времена наиболее успешных и авторитетных преступников уважительно называли иванами.

Среди обитателей чрева Петербурга — Сенной площади и Сенного рынка — выделялась группа воровок-цапок. Действовали они просто и грубо: хватали с прилавка товар и бросались наутек. Если же одну из них все-таки удавалось поймать, со всех сторон рынка тут же набегали ее товарки, поднимали шум и вырывали подругу из рук возмущенных торговцев. Поднявшийся шум был даже на руку этим воровкам, ведь пока хозяин лотка ругался и выяснял отношения с одной из них, остальные тянули с прилавка оставшийся товар. Разумеется, уважением цапки не пользовались.

Также презирались «честными» ворами залетные городушники. Промысел их был прост: хватали товар с прилавка (или в случае с ювелирными магазинами просили товар посмотреть) и убегали — не стесняясь ни продавцов, ни покупателей. Некоторые делали специальные потайные карманы для краденого. В Петербург эти воры приезжали в основном из окрестных сел и городков, хотя были гости и издалека. В 1900 году на Петербург обрушилась варшавская банда городушников. Сначала они стащили два бобровых воротника в магазине на Большой Морской, а при попытке украсть серьги из ювелирной лавки в Гостином дворе городушников задержали. Правда, сроки тогда вся банда получила весьма гуманные: от трех месяцев ареста до четырех лет в арестантских ротах. Случалось, что городушников сдавали в руки полиции и их коллеги из других воровских сословий — настолько велико было презрение к магазинным кражам.

Конокрады

Не больше веса в преступном мире было и у конокрадов. Зато организация у них была первоклассная: сказывались вековые традиции, передававшиеся из поколения в поколение. Подкупленные полицейские, сеть информаторов, огромное число вовлеченных в дело преступников, четкое распределение обязанностей, строжайшая конспирация — в общем, самая настоящая мафия. Добытых лошадей маскировали и готовили к продаже в специальных мастерских — «золотых конторах»: перекрашивали, меняли подковы, подпиливали зубы и изменяли форму копыт, а чересчур тощих даже надували через задний проход, чтобы они выглядели раскормленными и их можно было продать дороже.

Конокрады регулярно рисковали жизнью: если их ловили, они садились на год или два, но если воры попадались разгневанным извозчикам — их забивали до смерти прямо на месте преступления. Базировались конокрады на Сенной площади, но имена даже самых известных из них канули в Лету, настолько эффективной была их конспирация.

Взломщики сейфов

Взломщики сейфов были технической элитой преступного мира. Между производителями сейфов и медвежатниками шла настоящая гонка вооружений: первые делали механизмы замков все сложнее, вторые — придумывали изощренные способы взлома. Правда, не всегда изящные: вместо отмычек зачастую применяли кувалды и даже только-только появившиеся газосварочные аппараты. Организации медвежатников по сравнению с артелями конокрадов были малочисленнее, зато имели куда больше веса в обществе: например, одной из банд руководил бывший депутат Государственной думы от Тверской губернии Алексей Федорович Кузнецов. Вспомогательный персонал у медвежатников также был качественно другим: вместо городовых и мелкой прислуги — высокие полицейские чины, служащие контор и банков.

Карманники

Настоящей элитой среди воров признавались, конечно, воры-карманники. Профессия была прибыльной и наделенной романтическим ореолом: у представителей мещанского сословия жених-карманник считался замечательной партией. Элитарность карманников была на самом деле заслуженной. Они работали практически на передовой преступного мира, каждый день рискуя попасть в руки закона. Успешным карманником нужно было родиться: имели значение врожденная подвижность суставов, длина пальцев, выдержка и хладнокровие. Но этого мало — требовались постоянные тренировки, необходимо было вести определенный образ жизни, больше похожий на аскезу: каждая бессонная ночь за карточным столом сказывалась на внимательности и бдительности, а курение табака притупляло чувствительность пальцев. Главным кошмаром карманного вора была старость, и тогда у карманника оставалось два пути: продолжать заниматься своим ремеслом, каждый раз рискуя все больше и больше, либо стать преподавателем в воровской академии. Согласно легенде, выпускной экзамен в академии сдавали так: вор должен был вытащить бумажник жертвы, пересчитать в нем деньги и вернуть его на место.

У карманников были разные специальности в зависимости от места работы (общественный транспорт, магазины, рынки) и способа совершения кражи. Ширмачи маскировали рабочую руку плащом, другой рукой отвлекая внимание жертвы, писари разрезали карман лезвием или заточенной монетой, а рыболовы вытаскивали бумажники с помощью рыболовного крючка на леске. Были среди карманников и свои аристократы и плебеи. Наименьшим уважением пользовались дубилы, кравшие продукты из корзин и сумок на рынке. А вот марвихеры, специализировавшиеся на кражах из карманов самых знатных и богатых, работали в театрах, на светских приемах и раутах.

Ущерб, наносимый карманными ворами, был настолько велик, что полиции пришлось создать институт особых агентов — филёров. Работа у них была сложная: вора надо было выследить, не привлекая к себе внимания, оказаться поблизости с ним в момент кражи, схватить и не дать сбросить кошелек. В противном случае доказать его вину практически никогда не удавалось. Преступники в долгу не оставались и нередко прибегали к помощи уличной шпаны, которая запоминала выходящих из отделений полиции людей в штатском, передавая информацию о них старшим товарищам.

Шулера

Преступники, специализировавшиеся на карточном мошенничестве, стояли особняком. Как правило, это были люди высокого происхождения, с соответствующими связями и репутацией. Шулера редко оказывались за решеткой. Во-первых, потому, что вскрыть карточное мошенничество непросто,

здесь нужны железные доказательства и знание основ шулерского ремесла. Во-вторых, даже если и удавалось доказать факт мошенничества, дружественные связи в полиции, подкрепленные увесистыми пачками банкнот, позволяли шулерам оставаться безнаказанными. Третья, и очень важная, причина заключалась в том, что страсть к азартным играм считалась делом постыдным и недостойным, поэтому нередко обманутые игроки сами старались скрыть факт обмана.

Мошенники

Мошенники, как и воры, были очень неоднородной преступной кастой, объединявшей в себе людей самых разных. Наглые и беспринципные брачные аферисты совсем не походили на спокойных и трудолюбивых фальшивомонетчиков, проводивших дни и ночи в своих подвальных мастерских. Помимо денег, подделывалось все, что только можно было подделать: от товаров повседневного спроса до ценных бумаг.

Хулиганы

Если действия воров и мошенников, гнушавшихся применять физическую силу к жертвам и тем более сторонившихся убийств, можно было объяснить финансовыми мотивами, то хулиганы действовали стихийно, по сиюминутному порыву. Убить человека просто так для них было делом обычным. Согласно статистике, большая часть убийств в первые десятилетия XX века была совершена именно хулиганами.

Главными рассадниками столичного пьянства были Щербаков, Спасский и Апраксин переулки, где драки и поножовщина не прекращались ни днем ни ночью, делая эти места опасными для случайных прохожих. Но какими бы жестокими ни были подвыпившие и в стельку пьяные посетители кабаков, им было далеко до беспризорников. Ряды апашей, как именовали хулиганов газеты того времени, пополнялись за счет сирот, детей фабричных рабочих, подмастерьев, сбежавших от жестокости хозяина. Образ уличного бандита тех лет можно увидеть в фильме 1918 года «Барышня и хулиган» с Владимиром Маяковским в главной роли.

Со временем банды, почувствовавшие свою силу, от простого хулиганства начали переходить к более серьезным делам. Превращению хулиганов в профессиональных преступников способствовали и черные списки, составленные владельцами заводов после революции 1905 года. Всех, кто был в черных списках, больше не брали на работу, и потому выход у них был только один — податься в криминал.

О том, чем занимались хулиганы того периода, подробно написано в журнале Министерства юстиции за 1913 год: «…праздношатайство днем и ночью с пением нецензурных песен и сквернословием, бросанием камней в окна, причинение домашним животным напрасных мучений, оказание неуважения родительской власти, администрации, духовенству; приставание к женщинам, мазание ворот дегтем, посягательство на женское целомудрие до изнасилования включительно; избиение прохожих на улице, требование у них денег на водку с угрозами избить, вторжение в дома с требованием денег на водку, драки; истребление имущества, даже с поджогом, вырывание с корнем деревьев, цветов и овощей без использования их, мелкое воровство, растаскивание по бревнам срубов, приуготовленных для постройки».

Источники:

Засосов Д. А., Пызин В. И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX–XX веков. М., 2003.

Калпинская О. Е. Особенности возникновения и развития организованной преступности в дореволюционной России. «Юриспруденция». № 4. 2010.

Лурье Л. Я. Хулиганы старого Петербурга. «Неприкосновенный запас». № 3. 2000.

Муравьева И. А. Век модерна. Панорама стличной жизни. СПб., 2007.

Никитин Н. В. Преступный мир и его защитники. М., 2003.

Шерлок в Петербурге

Конец первого десятилетия XX века в Российской империи был отмечен почти беспрецедентной сыщицкой лихорадкой. Издавались и покупались рассказы о следователях всех мастей и национальностей: от японских мистерий про знаменитого детектива Оку Шиму и историй о женщине-следователе мисс Гариетт Больтон Райт до повестей про королей русских сыщиков — Карла Фрейберга и Ивана Путилина. Конан-дойлевский Шерлок Холмс, однако, был одним из однозначных читательских фаворитов. Следствием шерлокианского бума стало появление многочисленных рассказов-подражаний о похождениях Холмса уже не в Англии, но в царской России. Конан-дойлевские эпигоны командировали Шерлока в самые разные уголки Российской империи — от Одессы до Сибири, заставляя квази-Холмса сетовать на посредственное качество русских сигар, выбирать русские сувениры в подарок брату, спорить с пограничниками, принявшими арабскую азбуку за условные обозначения анархистов, и т. д. Оказывался Холмс и в Петербурге — при самых различных обстоятельствах.

Холмс a.k.a. Уильям Митчелл

В биографии Шерлока Хольмса, написанной его другом доктором Ватсоном, есть существенный пробел. Пробел этот относится к тому времени, когда Хольмс покончил с профессором Мориарти, симулировав свою гибель, с целью на некоторое время окончательно замести следы, и посвятил два года путешествиям. Большую часть этого времени, о чем вскользь упоминает и сам Ватсон, Хольмс провел в России

Н. Михайлович. «Три изумруда графини В.-Д.»

Русская холмсиана печаталась преимущественно серийными изданиями (как многочисленные выпуски «Приключений Шерлока Холмса в России» П. Никитина (1908–1909) или в виде анонимных газетных фельетонов (как «Шерлок Холмс в Пензе» 1908 года, появившийся в «Пензенских губернских ведомостях»). Отдельные авторские рассказы были скорее частными случаями-исключениями: именно к таким относится тоненькая брошюрка безвестного беллетриста Н. Михайловича «Три изумруда графини В.-Д. (Из воспоминаний петербуржца о Шерлоке Хольмсе)» 1908 года. По признанию рассказчика, «взяться за перо» его заставило появление в местных журналах «тенденциозных и однобоких произведений» о подвигах Холмса в Москве и других российских городах.

У окна, спиной к свету, стоял высокий бритый господин с седоватыми волосами, иностранец, как сразу можно было заключить по манере одеваться. <…>

— Уильям Митчелл, — представился тот и продолжал на хорошем русском языке, но с заметным английским акцентом.

Н. Михайлович. «Три изумруда графини В.-Д.»

Свободное владение русским языком, помогавшее Холмсу вести беседы с самыми разнообразными собеседниками, от петербургских аристократов до сибирских мужиков, как правило, в русской холмсиане либо не объяснялось вовсе, либо получало весьма экзотические мотивировки: так, в одном из холмсианских выпусков П. Никитина вскользь сообщается, что «знаменитый английский сыщик, еще будучи в Буэнос-Айресе, в продолжение двух лет снимал помещение со столом в семье русских эмигрантов и, находясь с ними в постоянных близких сношениях, отлично изучил русский язык».

— Молодец, — одобрительно изрек Шерлок Хольмс, окутанный непроницаемым облаком дыма, из которого виднелись ступни его длинных ног, невозмутимо покоившиеся на столе, когда мы с Введенским сообщили ему результаты нашей экскурсии. — Много хладнокровия. Дело становится все интереснее. Очень жаль, что не могу приняться лично. Боюсь, что Воронин все-таки для этого путешествия недостаточно опытен.

— Что же вам мешает, мистер Хольмс? — спросил я.

— Мне еще рано воскресать, а за Уильямом Митчеллом Хольмсу спрятаться не удастся. Я должен остаться в стороне.

Н. Михайлович. «Три изумруда графини В.-Д.»

Характерным образом антагонистом Хольмса в зарисовке Михайловича оказывается не кто иной, как леблановский вор-джентльмен Арсен Люпен (действующий вместе с бродячим актером a.k.a. криминальным авторитетом Ваcькой Косым), по мистическому стечению обстоятельств также оказавшийся в Петербурге.

«Мы с Сашкой сидели у Хольмса и вспоминали подробности пребывания Арсена Люпена в Петербурге, некоторые частности были еще для нас непонятны. <…>

— Арсен Люпен, — прервал Хольмс, — когда-нибудь встретится с Шерлоком Хольмсом и… и я не знаю, что из этого выйдет. Понимаете ли вы, что за человек Арсен Люпен?! <…>

— Все это отчасти достоверно, отчасти требует подтверждения, — сказал Хольмс, — но пункт, касающийся Васьки Косого, чрезвычайно интересен. Вы говорили об этом господину Воронину?

— Говорил, — ответил Введенский. — В настоящее время Ваську Косого ищут по всему Петербургу — так же усердно, как и Ганнибала.

— Very well! — одобрительно кивнул головой Хольмс».

Н. Михайлович. «Три изумруда графини В.-Д.»

Впрочем, такого рода монтаж элементов различных сыщицких серий к концу 1900-х годов уже успел стать вполне тривиальным приемом — необычным было разве что помещение лондонского сыщика и парижского вора в петербургские декорации.

Холмс vs. Пинкертон

Один из выразительных примеров встречи двух именитых сыщиков в одном тексте — «Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона в России» (1909) московского беллетриста П. Орловца (П. П. Дудорова), принадлежавшего к числу особенно заметных и плодовитых авторов-шерлокианцев.

«Несколько минут, пока Холмс говорил по телефону, я оставался один. Но когда Холмс возвратился ко мне, я сразу заметил, что он чем-то страшно взволнован.

— Скорее, скорее! — заторопил он сразу. И бросился бегом из пивной. Я кинулся за ним. Бежать до извозчика пришлось шагов триста, и мы совсем запыхались.

— К Летнему саду! Валяй что есть духу! Рубль лишний! — крикнул Холмс. На наше счастье, лошадь попалась хорошая. Едва мы выехали к Адмиралтейству, как нам навстречу попался Нат Пинкертон, мчавшийся тоже что есть духу на лихаче.

— С аварии? — крикнул он. Холмс кивнул головой, и мы разъехались».

П. Орловец. «Приключения Шерлока Холмса против Ната Пинкертона в России» (1909)

Появление книжки Орловца, в которой Холмс и Пинкертон вместе ищут пропавшую княжну, ныряют в аквалангах на дно Невы, пьют коньяк и находят близ финляндской границы трубу, нелегально поставляющую в Петербург мадеру, малагу и «два вида белого вина», стоит считать ловким коммерческим ходом амбициозного беллетриста, желавшего приумножить успех своих предыдущих книг (например, «Похождений Шерлока Холмса в Сибири» 1909 года).

Вскоре Орловец пожелал повторить успешный ход и заставил Холмса вступить в схватку с героиней русских криминальных хроник — Сонькой Золотой Ручкой, однако попытка завершилась абсолютным фиаско. Книга «Воскресший Каин. Похождения Шерлока Холмса против Золотой Ручки» не прошла цензуру — все уже напечатанные экземпляры подлежали уничтожению.

Холмс и Проппер

В начале 1908 года «Биржевые ведомости» обрусевшего австрийца Станислава Проппера приступили к публикации анонимного многосерийного фельетона «Шерлок Холмс в Петербурге (Из записок всемирного полицейского

сыщика)», обозначив, таким образом, начало затеянного Проппером холмсианского проекта.

«„Я должен непременно повидаться со своим приятелем. Для этого надо попасть в ночлежный приют у Обуховского моста“.

Гарри Тексон был не прочь ознакомиться с этим учреждением и с его посетителями, принадлежавшими

к низшим слоям „бродячего Петербурга“. Когда они пришли к ночлежному приюту, он был уже переполнен. Однако Пискарь умудрился каким-то способом попасть

туда и провел своего спутника. Многие ночлежники перед сном чинили свои пожитки. У одного из них Гарри Тексон заметил измятую, но не использованную бланку открытого письма; молодой агент поспешил перекупить открытку и набросать несколько успокоительных строк Шерлоку Холмсу. Проходивший мимо сторож вызвался бросить письмо в почтовый ящик».«Шерлок Холмс в Петербурге», анонимный фельетон (1908)

Очевидны источники, на которые опирался анонимный фельетонист. Джона Ватсона в Гарри Тексона превратили авторы лубочных переделок-пастишей, большими тиражами выходивших в петербургском издательстве «Развлечение» под цветастыми обложками и эффектными заглавиями а-ля «Черная месса в развалинах Помпеи», «Кровавые подвиги профессора Флакса», «В гробу около адской машины» и т. д. Одним из преданных читателей петербургских пастишей был философ Василий Розанов, неоднократно упоминавший холмсианские подражания в «Опавших листьях» (порой в качестве guilty pleasure: «Дети, вам вредно читать „Шерлок Холмса“. И отобрав пачку, потихоньку зачитываюсь сам»). Автор пестрых брошюрок — «исключенный за неуспешность и шалости гимназист» — казался философу преисполненным истинного отвращения к преступлению, а сами книжки — «решительно добропорядочнее множества якобы „литературно-политических“ газет и беллетристики».

«Шерлок Холмс и его спутница вошли.

— А, Нина-Вертушка! — воскликнул Скалкин, когда свет электрической лампы упал на лицо молодой девушки.

— Неужели вы узнали меня? — удивилась она.

— Еще бы, — не без самодовольства возразил чиновник, — лет пять тому назад я несколько раз допрашивал вас по делу Трынкиной. Вы были задержаны по подозрению в соучастии, но потом освобождены.

— Трынкиной! — радостно перебила Нина-Вертушка.

— Да, это ее фамилия, из-за нее-то мы и пришли к вам.

— Извините, что мы поздней ночью потревожили вас, — заговорил, в свою очередь, Холмс, прерывая болтовню своей спутницы, — дело не терпит никакого отлагательства».

«Шерлок Холмс в Петербурге», анонимный фельетон

Интерес разнокалиберных читателей к лубочной холмсиане, вероятно, и спровоцировал обращение Проппера к фигуре лондонского сыщика, не замедлившее повториться: вскоре за фельетоном из «Биржевых ведомостей» последовал новый холмсианский проект: резонансная мистификация, развернувшаяся на страницах другого принадлежавшего Пропперу издания — еженедельного «Огонька». В 1908 году Проппер решил сменить привычный формат «Огонька», которому отныне надлежало стать журналом «нового заграничного типа» и публиковать преимущественно сыщицкую беллетристику и репортажи «из уголовной жизни России, Западной Европы и Америки». Весной 1908 года «Огонек» напечатал факсимиле телеграмм, якобы прибывших в петербургскую редакцию «Огонька» — автор (имярек) требовал незамедлительной публикации прилагавшихся заказным письмом рассказов о похождениях Шерлока Холмса в Москве, Баку и Одессе. Через несколько месяцев не замедлил прийти ответ (написанный по-русски латиницей, но якобы транслитерированный редакцией) — Холмс выезжал в Петербург на поиски автора, чьи рассказы «осмеивают деятельность» английского детектива.

Прибытие Холмса в Петербург было описано подробно и с торжественной серьезностью, начинаясь якобы доходившими до редакции слухами, которые перемежались со скептическими комментариями огоньковских журналистов, и завершаясь эффектным появлением Холмса в редакции на Галерной. Далее «Огонек» рассказывал о многочисленных — и безуспешных — попытках Холмса добиться конфискации текстов и узнать имя автора, которые нигде не вызывали сочувствия: ни в Главном управлении по делам печати, ни в градоначальстве. Дедуктивный метод так и не помог сыщику понять, что автором рассказов был

сам редактор, в конце истории разразившийся назидательным монологом: «Теперь же прошу прощения за эту шутку… но редакция вправе ответить мистификацией на мистификацию. Шерлокиада, правда, набила уже оскомину, и, как вы сами убедились в конце концов, пресловутый метод — та же палка о двух концах… Но вред, который он нанес, неизмеримо глубже интереса, который он мог возбудить… Да… он развратил все, к чему прикоснулся. <…> И не только детей и юношей: он развратил и взрослых, что опаснее всего, ибо, чтобы взрослый заразился микробом шерлокиады, прежде всего нужно, чтобы он сошел с ума».

За концовкой следовал эпилог от редактора, в котором Проппер еще раз подчеркивал, что сыщик с Бейкер-стрит — персонаж исключительно фикциональный, а все его петербургские приключения были изобретены редакцией, дабы снять романтическую позолоту с историй о Холмсе и Пинкертоне. Справилось ли «дело „Огонька“» со своей амбициозной задачей и убедило ли читателей в опасности «микроба шерлокиады» — неизвестно, однако на тиражах обоих пропперовских изданий оно отразилось самым благоприятным образом.

Собственными петербургскими эскападами отношения Холмса с Северной столицей не ограничивались — Холмс П. Никитина, например, будучи слишком увлеченным расследованием дела книготорговца Клюкина, отправлял в Петербург Ватсона, а Холмс из брошюрки неизвестного автора В. П. принимал друга-петербуржца у себя, ведя (за сигарами и кофе с ромом) беседы о будущем Российской империи и произнося пространные культурософские монологи, полные почти шопенгауэровского пессимизма. But that’s a whole nother story.

Из книги «Петербург накануне революции» Льва Лурье (Москва: «Эксмо», 2018)