Проанализировав произведения Франца Кафки, ранее не переведенные дневники и литературоведческие работы о нем, философ Павел Магута, автор телеграм-канала о культуре Maguta, к 100-летию со дня смерти писателя составил гид по главным темам творчества Кафки — от веселья и абсурда жизни до блуждающей бюрократии и властных порядков. Путеводитель по «парадоксальной вселенной страха» открывает новые грани кафкианского письма и помогает приблизиться к его пониманию.

Вместо начала

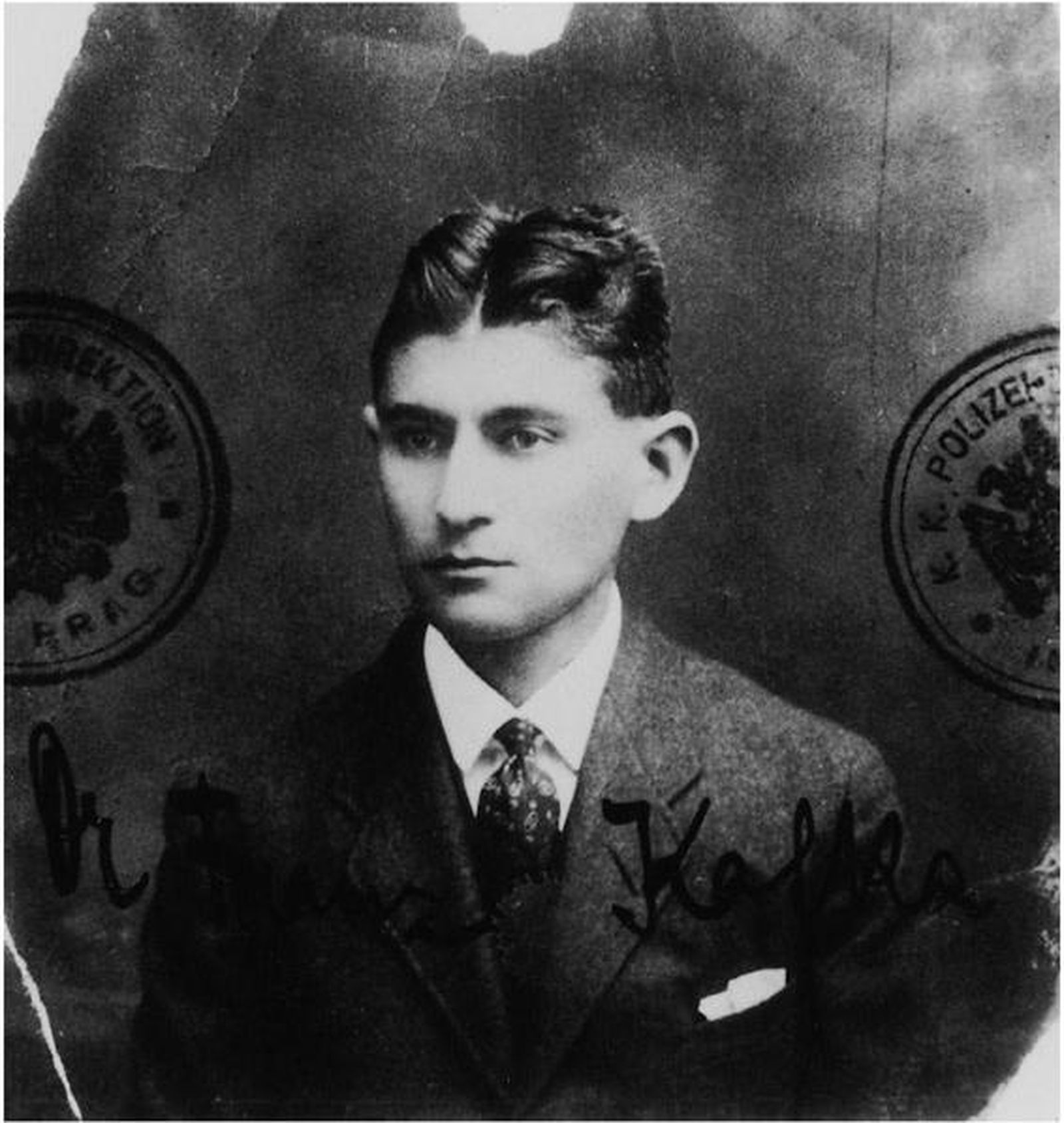

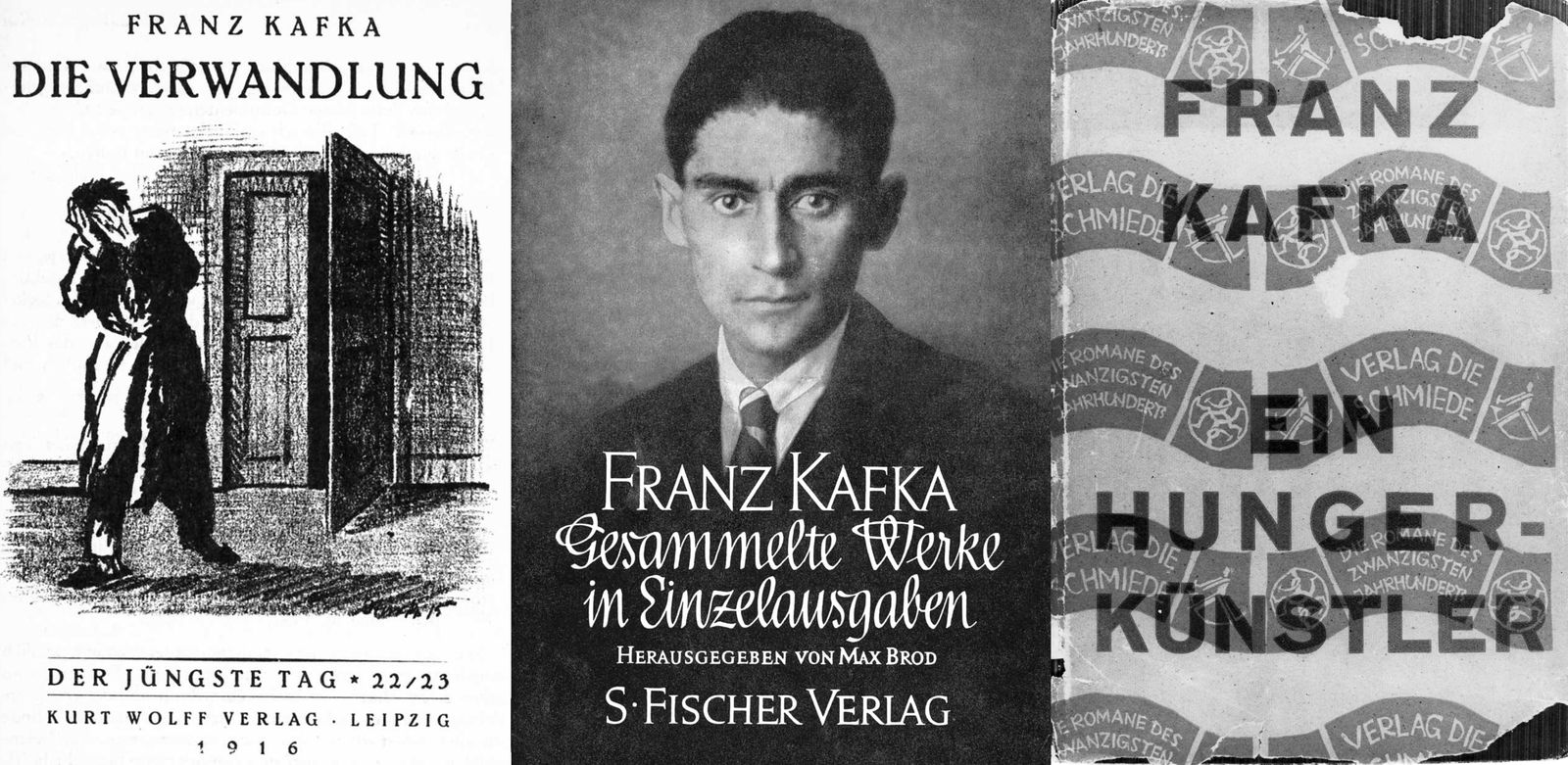

«Позавчера умер в санатории Кьерлинг в Клостернойбурге под Веной доктор Франц Кафка, немецкий писатель, живший в Праге. Здесь его знали немногие, так как он был отшельником, человеком знающим и испуганным жизнью». Этими словами начинается некролог, написанный подругой и переводчицей Кафки, Миленой Есенской, вскоре после его смерти 3 июня 1924 года. Всего в нескольких строках она создает замечательный портрет автора, который, несмотря на своё относительно незаметное существование при жизни, достигнет посмертного признания, став одной из ключевых фигур мировой литературы.

Спустя сто лет после своей смерти Кафка продолжает интриговать и трогать сердца людей, оставаясь одним из главных писателей современности. В его уникальной прозе, пропитанной личными страхами и сомнениями, читатели увидели отражение ужасов XX века: угрозу тоталитаризма, всеобщую отчужденность, а также экзистенциальное упорство и скрытую комичность безысходности. Творчество Кафки напоминает зеркальный лабиринт, в котором всё видимое искажается, уводя читателей по ложным следам, то запутывая, то тонко распутывая нити реальности.

Проза Кафки является точным исследованием современной власти и бюрократии. Работая служащим в Пражском управлении по страхованию от несчастных случаев на производстве, он был хорошо знаком с запутанными правилами и регламентами. В своих произведениях Кафка мастерски изображал мир, полный абсурда и бессмысленности, где индивидуум сталкивается с той вездесущей и безличной силой, которую Ханна Арендт позже назовет «правлением никого» — самой бесчеловечной и жестокой формой правления.

В экстатических состояниях письма Кафка чувствовал себя по-настоящему живым. Огромный мир, который он открывал в процессе написания, был обычным миром, увиденным глазами того, кто колеблется, прежде чем быть в него рожденным. Поэтому он защищал свое писательство от всех других требований жизни. Это вызывало у него чувство вины, которое касалось темных уголков человеческой памяти, самобичевания и раскаяния, но одновременно это чувство освобождало его творчество.

Никто другой не извлек из своего чувства вины столько, сколько Кафка.

Однако за строгой и холодной внешней структурой его текстов проглядывает иная, светлая и радостная, но в то же время пугающая и магическая реальность. Она заявляет о себе через говорящих обезьян и поющих мышей, проявляется в редких моментах счастья, испытываемого его персонажами. Проза Кафки, вопреки внешней мрачности, отличается непревзойденной ясностью и может быть источником светлой веселости. Мало у кого из писателей многозначность жизни была представлена так же четко, как у Кафки.

Жизнь Кафки также колебалась между этими полюсами — от мрачности до воодушевления. Его письма и дневники, сами по себе являющиеся литературными произведениями, демонстрируют его остроумие, юмор и страстность. В то же время его преследовали образ властолюбивого отца, страх неудачи и страдания, причиненные туберкулезом, от которого он умер в возрасте сорока лет.

Кафка стал одним из самых обсуждаемых авторов прошлого столетия, и сейчас он почти исчез под массой интерпретаций его творчества. Его работы становились центральной точкой размышлений таких мыслителей, как Вальтер Беньямин, Вернер Крафт, Элиас Канетти, Теодор Адорно, Ханна Арендт, Альбер Камю, Жак Деррида, Джорджо Агамбен, Жиль Делёз, Массимо Каччари и Джудит Батлер.

Многочисленные пути ведут к Кафке и мимо него, как путь к замку в одноименном романе.

Кафка является увлекательным примером того, что может значить писательство в экстремальном случае для жизни, как всё может быть ему подчинено, какие испытания и моменты счастья могут из этого возникнуть и какие внезапные озарения можно обрести на этом экзистенциальном рубеже.

Литература Кафки — это письмо, одновременно процесс и послание, запечатанное в конверт без адресата — «никому в никуда» — которое должно было быть уничтожено, но чудом сохранилось.

Путешествие снов

В феврале 1922 года, за два с половиной года до своей смерти, Франц Кафка в короткой заметке описывает загадочное искусство:

«Это красивое и эффектное представление, которое мы называем „Путешествием снов“. Мы показываем его уже много лет, тот, кто его изобрел, давно умер от туберкулеза, но его наследие осталось, и у нас до сих пор нет причин исключать его из программы, тем более что его невозможно подделать, он, несмотря на кажущуюся простоту, неповторим».

Невозможно точно сказать, что имел в виду Кафка. Его слова странным образом напоминают скрытую саморефлексию, будто он размышляет о себе и воздействии своего творчества. Красивый и эффектный рассказ подобен сновидению, и тексты Кафки, включая три его незавершенных романа, действительно являются «путешествиями снов», завораживающими публику и остающимися, несмотря на частые подражания, неповторимыми.

В этом фрагменте также содержится мрачное пророчество: изобретатель «представления» описан как умерший от туберкулеза — болезни, которой Кафка заболел осенью 1917 года и от которой скончается в июне 1924 года, не дожив ровно месяц до своего сорок первого дня рождения.

Когда Кафка говорит о «путешествии снов», он тем самым обозначает уникальную особенность своего литературного творчества.

Его искусство заключается в том, чтобы связать субъективные впечатления и видения таким образом, чтобы они приобрели кажущийся объективный характер. Разумеется, «сновидения»

Кафки напрашиваются на толкования. В трансформации коммивояжера Грегора Замзы в огромного жука в знаменитой повести «Превращение», написанной в 1912 году, можно разглядеть бессилие перед повседневной действительностью, отмену радикального разделения между человеком и животным и горький приговор человеческому миру как миру паразитов. Сюрреалистическое зимнее путешествие в рассказе «Сельский врач» (1917) воплощает невозможность главного героя выйти за пределы той роли, которую ему отводит абсурдность существования. Животные в рассказах Кафки — обезьяна в «Отчёте для Академии» (1917), мышь в «Певица Жозефина, или Мышиный народ» (1924) — часто символизируют бездомность, чувство выкорчеванности, что также отражает положение ассимилированного еврейства, в среде которого молодой Кафка социализировался.

Попытка записать, запечатлеть сон изначально обречена на провал, как и попытка отыскать грезам единственно верное толкование. Вспоминая сон, переводя его в языковую плоскость, мы неизбежно его разрушаем. Но неотвратимость провала Кафку не останавливает. Упорствуя в стремлении выразить невыразимое, для перевода своих видений в литературу он ищет особый язык — он зарисовывает сны и переводит их в язык жестов.

Фрагментарность произведений Кафки, незавершенность и неожиданный обрыв повествования, кажется, также обусловлены характером снов — вы никогда не знаете, когда проснетесь.

Кафку не занимает поиск ответов на извечные вопросы, нет в его произведениях и четко сформулированной морали. Одновременно его истории могут быть чреваты моралью, могут долго ее вынашивать, но так и не произвести на свет. У Кафки нет ответов, но порой он формулирует вопросы, которые снимают любые ответы. Нащупывает он их будто в полудреме, в полузабытьи или на лету.

В «путешествиях снов» Кафки, в этом взаимодействии между забвением и воспоминанием, отражается глубинная и неизмеримая природа его творчества, где личные страхи и коллективные архетипы сплетаются в единый текст, призывающий читателя к бесконечному размышлению.

Толкование сновидений

Кафка, хотя и не был глубоким читателем трудов Зигмунда Фрейда, был знаком с психоанализом через статьи и лекции (первый тираж «Толкования сновидений», нем. Die Traumdeutung, вышел в свет в 1900 году). Психоаналитические подходы играют значительную роль в интерпретации его текстов, и сам Кафка с легкой иронией предвосхитил это в одной из своих дневниковых записей, упомянув: «разумеется, мысли о Фрейде» в ночь, когда писал «Приговор».

Отношение Кафки к психоанализу остается двусмысленным: с одной стороны, он проявляет к нему интерес, с другой — сомневается в редукционистских объяснениях и обещаниях исцеления. В письме к Милене Поллак Кафка писал: «Я не называю это болезнью и усматриваю в терапевтической части психоанализа беспомощное заблуждение». Для Кафки так называемые болезни принадлежат к самой глубинной и непостижимой сущности человека, и он верил, что их невозможно объяснить или устранить с помощью беседы.

В тени отцовской власти

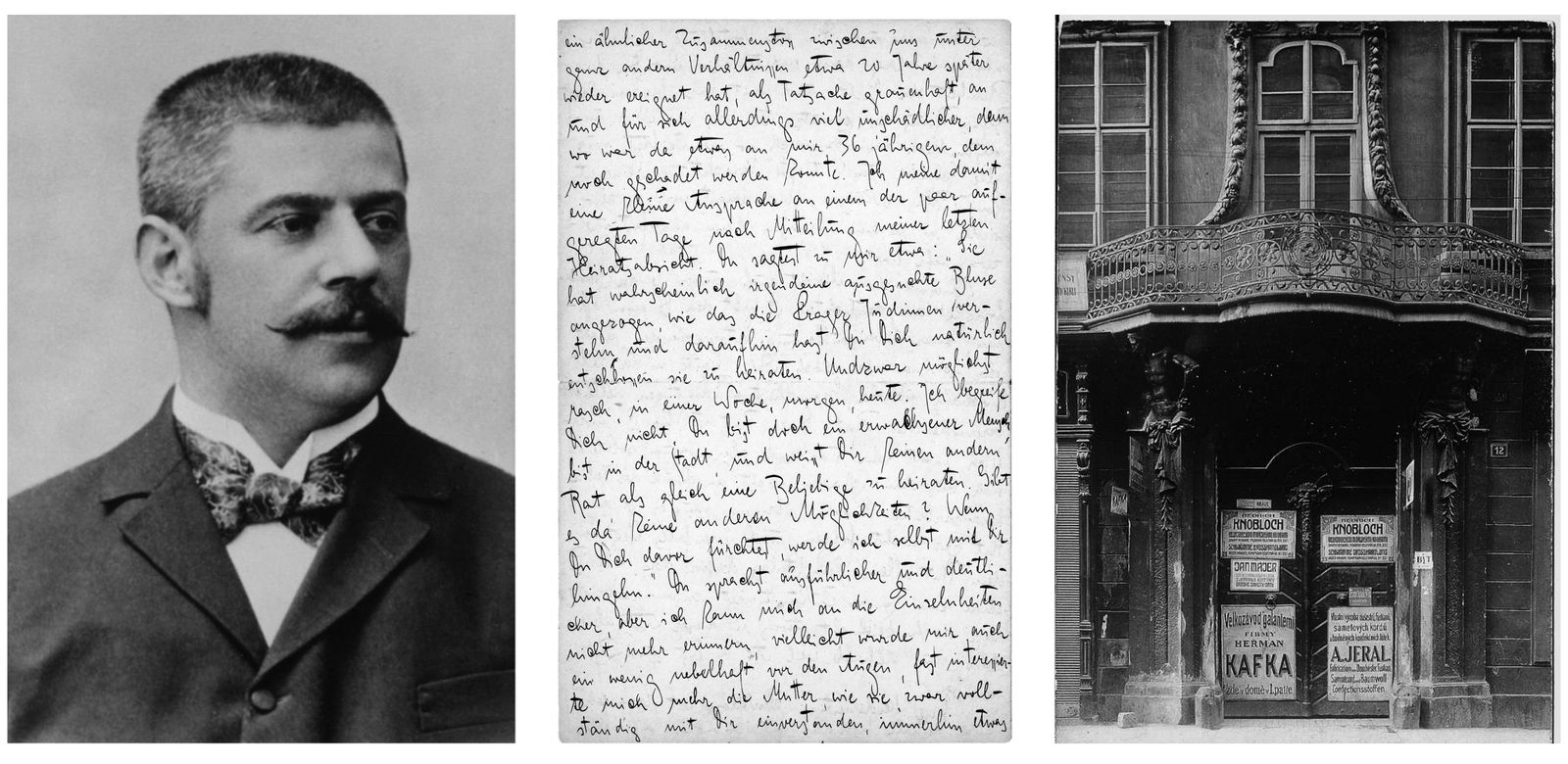

Тексты Франца Кафки преимущественно посвящены порядкам власти и опыту отчуждения. Оба этих аспекта берут свои истоки из биографических обстоятельств жизни писателя. Как немецкоязычный еврей среди чешских христиан, Кафка вырос в Праге конца XIX века в условиях своеобразной двойной диаспоры. Опыт изоляции, ставший одной из основных тем его творчества, он испытал с ранних лет. Иудейская вера, которую ему передали лишь фрагментарно, осталась для молодого Кафки такой же чужой, как и мирской амбициозный дух его предприимчивого отца, успешного торговца и владельца магазина. Трудные, порой мучительные отношения с отцом Кафка воспринял как симптом собственной слабости, но вскоре начал использовать их как источник литературных фантазий.

Отец Кафки был самодовольным патриархом, который не понимал литературных устремлений своего сына. Карьеру, которую отец уготовил для него, Кафка принял с неохотой, получив юридическое образование и став чиновником в Пражском управлении по страхованию от несчастных случаев на производстве. Он работал там неполный день, чтобы оставалось достаточно времени для литературного творчества. Тема отца оставалась центральной в жизни Кафки. Даже в тридцать шесть лет он вспоминал наказания, авторитарные нотации, ругань и угрозы отца. В 1919 году в так и не отправленном письме отцу объемом 103 рукописные страницы Кафка писал:

«Сидя в своем кресле, Ты управлял миром. Твои суждения были верными, суждения всякого другого — безумными, сумасбродными, meschugge [сумасшедшими, идиш], ненормальными. При этом Твоя самоуверенность была столь велика, что для Тебя не обязательно было быть последовательным, — Ты всё равно не переставал считать себя правым… Ты мог, например, ругать чехов, немцев, евреев, причем не только за что-то одно, а за всё, и в конце концов никого больше не оставалось, кроме Тебя. Ты приобретал в моих глазах ту загадочность, какой обладают все тираны, чьё право основано на их личности, а не на разуме».

Это признание объясняет, почему авторитет, иерархические отношения и насилие занимают такое значительное место в его текстах. По меткому замечанию Элиаса Канетти, Кафка был «экспертом в вопросах власти». Однако власть, как ее изображает Кафка, является воображаемой, проекцией бессильных и их страха. Отцы в его текстах воплощают хрупкий, а не по-настоящему угрожающий авторитет (как, например, в рассказе «Приговор», 1912). Власть отцов существует лишь при отсутствии уверенности в сыновьях, лишь в их беспомощности. Как известно, господин, по Гегелю, нуждается в рабе, чтобы утверждать свою власть. Уроки власти, которые Кафка извлекает из семейного опыта, являются образцовыми примерами диалектики и силы воображаемого.

Следуя притчам

Литературное творчество, которым Кафка занимался по вечерам и ночам, было для него одновременно наслаждением и мучением. Писательство было экзистенциальной формой выражения, внутренним законом, который он должен был исполнять.

Вальтер Беньямин однажды заметил, что если бы Кафка сам стал притчей, то это была бы легенда о человеке, который всю жизнь пытался выяснить, как он выглядит, не удосужившись узнать, что для этого существует зеркало. Кафка разглядывал себя сквозь писательство — он смотрелся в литературу.

Ответ на вопрос «Кем был Кафка?» постоянно ускользает от читателя. Пусть мы знаем, что в центре его романов находится он сам, события, которые происходят на страницах его книг, будто сводят на нет того, кто их переживает. Кафка говорит о себе пугливо и невнятно, полушепотом, сокращая себя до буквы К. в инициале. Даже в своих дневниковых записях Кафка делает личное местоимение «я» той же прозрачной стеклянной буквой. С другой стороны — ее может приладить к себе любой читатель.

Кафка, словно художник, шагнувший вглубь своей картины, исчезает в своем творчестве, буквально став текстом, превратившись в литературу.

«Нет у меня наклонностей к литературе, я просто из литературы состою, я не что иное, как литература, и ничем иным быть не в состоянии», — объяснял он своей невесте Фелиции Бауэр 14 августа 1913 года.

Всесильная тотальная бюрократия

Непостижимые взаимосвязи, зависимости, изоляция, в которые загоняют людей формы совместного существования, — одна из сквозных тем творчества Кафки. Бертольд Брехт в разговорах с Вальтером Беньямином утверждал, что главная проблема, которую видел перед собой Кафка, — проблема организации. «Что его завораживало, — говорил Брехт, — так это страх перед муравьиным государством: как люди сами себя отчуждают формами своей совместной жизни».

Интерпретация бюрократии в творчестве Франца Кафки часто сталкивается с заблуждениями, особенно касающимися представлений о тоталитаризме и отчуждении. Кафка, вопреки распространенному социально-критическому толкованию его работ (начиная с Брехта и Адорно), не изображает мир как место, лишенное Бога и подчиненное тотальному бюрократическому контролю.

Напротив, его работы указывают на чрезмерное присутствие божественного, проявляющегося в гротескных, непристойных и отвратительных формах. Это создает парадоксальную вселенную страха, где люди сталкиваются с «вещами» слишком близко, что порождает глубокое беспокойство и напряжение. Если и есть некая возможность соприкосновения с божественным в современном мире, то она осуществляется в столкновении человека с бюрократией, пути которой неисповедимы.

Таким образом, бюрократический мир Кафки не может быть обусловлен лишь страхом перед разрастающимися большими городами и сведен к предвосхищению тоталитаризма XX века. Бюрократия у Кафки не является тотальной, монолитной и всесильной, а представляет собой сложное и противоречивое явление, пронизанное внутренними разладами. Она никогда не сможет обрести тотальность и взять под контроль порождаемые ею эксцессы.

Бюрократия может лишь намекать на существование тайны за дверью — «центра тяжести», «связующей силы», — но на деле она не имеет внутренней сути и постоянно уклоняется, перемещается от одной инстанции к другой, переезжает из одного офиса в другой. Эта нескончаемая канитель доказывает, что-то, что кажется бесчеловечным, божественным, монструозным в бюрократии, не является загадочным и трансцендентным объектом, а представляет собой непрерывное и нескончаемое движение, которое можно назвать нечеловеческим внутри человеческого.

«Я помню разговор с Кафкой, в котором речь шла о сегодняшней Европе и упадке человечества. „Мы, — сказал он, — нигилистические мысли, самоубийственные мысли, рождающиеся в голове Бога“. Мне это напомнило сперва мировоззрение гностиков: Бог как злой демиург, а мир — его грехопадение. „О нет, — возразил он, — наш мир — это лишь дурная прихоть Бога, неудачный день“. — „Так есть ли за пределами видимой нам ипостаси мира надежда?“ — Он улыбнулся. — „О, сколько угодно надежды, бесконечно много надежды, — только не для нас“» (Макс Брод «Поэт Франц Кафка»).

У врат Закона

Как свидетельствует знаменитая притча «Перед законом» из романа «Процесс», закон достигает максимальной способности принуждения, когда он обретает свою чистую форму — становится чистым запретом, который ничего не предписывает.

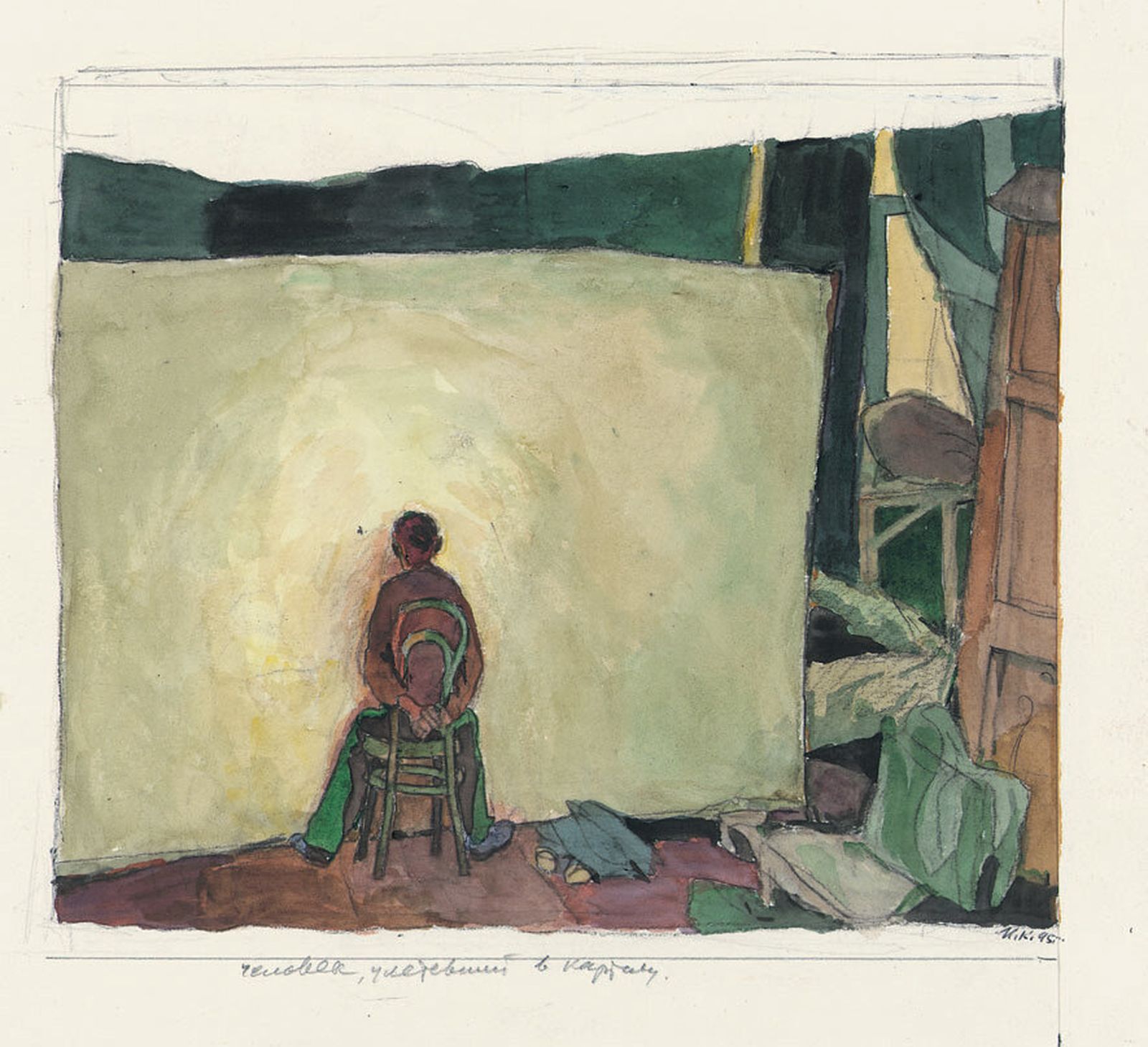

Прождавший весь остаток жизни пред вратами закона селянин не смог проникнуть в закон лишь потому, что его врата всегда открыты, и раскрыты они в ничто.

Человеческое время остается в постоянном соприкосновении с законом. Теряя свой стержень, оно превращается в вечное ожидание — в судебную отсрочку. Эта отсрочка не столько ведет нас в рай, сколько сразу же обустраивает в земном аду. Кафка, словно правовед, взглянувший в самую суть вещей, понимает, что в этом мире не стоит рассчитывать на правосудие — ведь покровительницу юстиции, справедливую Фемиду, вытеснила охотница Артемида. Само разбирательство, сам судебный процесс есть наказание. В этом мире человеку остаётся одна юридическая альтернатива — или «мнимое оправдание», или «бесконечные проволочки».

В притче Кафки селянин, застывший у врат закона, несмотря на свое положение, связан с ним и определяется им. В отличие от привратника, который повернут к закону спиной, селянин законом зачарован. По наблюдению Джорджо Агамбена, это умение закона связывать через исключение раскрывает скрытую силу права, которое способно удерживать жизнь в своем заклятии, покидая ее.

Положение у врат закона напоминает пограничное положение современных беженцев. Задерживаясь у границы закона, они разбивают у его врат свой лагерь. Становясь адресатами закона, они лишены его защиты. Притча о привратнике становится метафорой для понимания современного состояния исключенных, демонстрируя, как закон продолжает контролировать их жизнь, оставляя их за своими пределами.

«Тут бесконечно много надежды, но только не для нас». Тогда для кого? Для племени привратников и охранников? Собак и кротов, Титорелли или Одрадека, наездников на ведре и судебных писарей?..

«Всё — лишь начало, и даже ещё не начало»…

Кафка всю свою жизнь борется за правильное, беспрепятственное, магическое письмо, которое воспринимается как плавный процесс, лишенный страха перед неудачей и прерываниями. Основное препятствие, которое необходимо преодолеть, — это страх перед началом, фундаментальный страх писателя перед первым предложением.

«Начало каждой новеллы сперва кажется нелепым», — записывает Кафка 19 декабря 1914 года в дневнике. Поиск первого предложения кажется «нелепым», потому что он подчинен представлению, что существует только завершенное или незавершенное, но нет пути от фрагмента к фрагменту, а затем к целому. Писатель, который никогда не может завершить свое дело, застревает в вечном начале. «Беда беспрерывных начал», как отмечает дневник 16 октября 1921 года, заключается прежде всего в том, что человек не продвигается вперед, он лишь обманывает себя по поводу временности своих действий.

Завоевать время можно, лишь отказавшись от него, как от иллюзии, мешающей увидеть настоящее. Неслучайно метаморфозы, происходящие с персонажами Кафки, замедляют жизнь и действие, создавая ощущение, что герои его живут в застывшем, вязком мире, опаздывая даже по отношению к своим мыслям и ощущениям. Кафка пишет с чрезвычайной сосредоточенностью и несдержанностью, но его поэтическая скорость — это замедление.

Писателю приходится преодолевать и второй риск — риск прерываний. Обычно он начинает рукописи без детальной подготовки, не придерживаясь строгого порядка. В отличие от других авторов, которые тщательно планируют свои проекты, Кафка пишет импульсивно, стремясь закончить текст в одном порыве. Он не делает набросков, полагаясь на игру ассоциаций. Идеал беспрепятственного потока письма достигается ценой страха перед прерываниями, которые могут нарушить продуктивность. Кафка всю жизнь борется с ними, разрабатывая стратегии для написания без помех.

Одним из эффективных средств для начала письма становится ведение дневника — заметки часто дают необходимый импульс для создания сцен и их последовательностей. Второй способ — запись снов, которые могут послужить началом рассказа.

Третьим источником являются воспоминания о кинофильмах и их фрагментах, которые особенно влияли на Кафку в годы до 1914-го.

Кафка в кино

С 1908 года Кафка регулярно посещал кинотеатры, и увиденное там часто находило отражение в его произведениях. Фильмы предоставляли ему уличные сцены, движения, виды города, пантомимы и короткие эпизоды. Особенно это касается работ пионеров кино Яна Кршиженецкого, Аугуста Блома и Оскара Местера, которые показывали погони, автомобильные гонки, поездки на поезде и трамвае и спортивные выступления. Воспоминания о новостных хрониках и короткометражках можно найти в сборнике короткой прозы «Созерцание» (1912) и романе «Америка» (1912/1927).

Слэпстик, абсурдные превращения, автоматизированное движение, световые эффекты и гротескные жесты, типичные для раннего кино, часто появлялись в его текстах. Воспоминания о фильмах, как и повседневные наблюдения и сны, служили литературными кирпичиками, из которых Кафка создавал полноценные повествования, используя свой богатый арсенал воображения.

Эпоха отчуждения людей друг от друга была отмечена изобретением кино и граммофона. В кино человек наблюдал себя со стороны и не мог узнать свою походку и жесты. На граммофоне — свой голос. Ситуация человека, не узнающего себя на экране и на звукозаписи, — это характерная ситуация Кафки.

Вальтер Беньямин считал неслучайным совпадением то, что смерть Кафки практически совпала со смертью немого кино. В каком-то смысле Кафка был Чаплиным в литературе. Как и мастер немого кино, он достигал колоссальной выразительности, заставляя язык неметь и обращая его в набор красноречивых жестов. Немое кино, при кажущейся современному зрителю ограниченности выразительных средств, предлагало зрителю большее пространство для разгона фантазии — хотя бы потому, что ты сам можешь сочинять к нему титры. Беньямин идёт дальше и называет творчество Кафки «последними титрами немого кино».

Сомнение и неустойчивость

Человек, служивший чиновником страхового ведомства, ни в чём так не был убежден, как в абсолютной ненадежности всех гарантий. Любая прочность и фундаментальность, какими бы убедительными и устойчивыми они ни казались, — это лишь асфальт, положенный поверх трясины.

Элиас Канетти, ощущавший родственное мироощущение в кафкианском взгляде, особенно интересовался аспектом скептицизма, который Кафка проявлял к своему творчеству, личности и миру в целом. Процесс сомнения у Кафки был доведен до такой степени, что стал художественной субстанцией, отличающей его от других писателей.

Письменное наследие Кафки было поворотным, так как в нем нашло отклик непомерное требование слушателя к рассказчику — получить совет. Но Кафка не знал, что посоветовать. Он сомневался во всем, зная лишь, как может выглядеть совет. Его картины мира строились на мифологемах, которые тут же распадались, сменяя одна другую. Эта ненадежность и стремление к распаду были их единственными устойчивыми качествами. Какой совет можно извлечь из такой неуверенности?

«У меня есть опыт, и я вовсе не шучу, когда говорю, что опыт этот — всё равно что морская болезнь на берегу».

Завещание и тайное желание Кафки

Тот, кто читает Франца Кафку через сто лет после его смерти, должен понимать, что это вовсе не что-то само собой разумеющееся. Ведь автор завещал уничтожить все свои неопубликованные работы и запретить новые издания уже выпущенных текстов. Осенью 1921 года он оставил записку своему другу Максу Броду: «Дорогой Макс, моя последняя просьба: всё, что будет найдено в моем наследии (то есть в книжном шкафу, бельевом шкафу, письменном столе, дома и в бюро, или где угодно еще, куда что-то могло быть перенесено и что тебе попадется на глаза) — из дневников, рукописей, писем, чужих и собственных, рисунков и так далее, должно быть полностью и нечитаным уничтожено, а также всё написанное или нарисованное, что имеется у тебя или у других людей, которых ты от моего имени должен просить сделать это. Те, кто не захочет передать тебе письма, пусть по крайней мере обязуются сами их сжечь. Твой Франц Кафка».

Макс Брод пренебрег завещанием Кафки и, вопреки его воле, опубликовал оставшиеся работы — среди них три романа, прозаические наброски из записных книжек и дневники — в течение следующих полутора десятилетий.

Внутренняя логика этого поступка соответствует логике историй Кафки. Из его явно сформулированной последней просьбы уничтожить каждую доступную строчку следовало совершенно противоположное. В многолетнем процессе издания каждая доступная строка была опубликована, подробно прокомментирована и исследована в ее частных и исторических контекстах. То, что произошло, не было нарушением нескрываемой последней воли, а исполнением тайных желаний Кафки. Если он поручил именно Максу Броду уничтожить свои тексты, то должен был знать, что друг, который безгранично восхищался его литературным трудом, никогда не выполнит его последнюю просьбу. Это завещание между строк показывает, что Кафка хотел быть прочитанным, но не мог открыто признаться в своем желании опубликовать свои тексты. Потому он выразился в единственной допустимой форме — через отрицание.

Чтобы быть исполненной, последняя воля Кафки должна была быть не просто проигнорирована Максом Бродом, но и вдобавок обнародована вместе со спасенным наследием Кафки.

Эта парадоксальность типично кафкианская. Она раскрывает тайну его искусства, которое в одном и том же предложении формулирует утверждение, противоречит ему и, наконец, смягчает это противоречие.

Вечно сомневающийся в себе и умерший в безвестности Кафка, несомненно, является самым влиятельным немецкоязычным писателем современности. Среди писателей, на которых повлияли его темы и формы повествования, — Альбер Камю, Бертольд Брехт, Сэмюэл Беккет, Хорхе Луис Борхес, Владимир Набоков, Филип Рот, Пол Остер, Томас Пинчон, Джон М. Кутзее, Марио Варгас Льоса, Станислав Лем, Филип Дик, Петер Ульрих Вайс, Джойс Кэрол Оутс. Они, как и Вальтер Беньямин, Элиас Канетти, Ханна Арендт, Джорджо Агамбен и многие другие мыслители, являются его наследниками. Этот ряд можно продолжать долго.

Вечный сын Кафка, не оставивший физических потомков, стал литературным отцом многих детей.

«Клетка пошла искать птицу» — вместо заключения

Приблизиться к Кафке — писателю, который как никто другой надежно забаррикадировался в своем творчестве, по прошествии ста лет после его смерти, кажется, еще сложнее. Исследователю его творчества приходится пробираться сквозь плотные слои множества интерпретаций. Похоже, прежде чем начинать свой путь в кафкианский мир, нужно уподобиться персонажам писателя, и несколько замедлить свой шаг, чтобы ощутить ненадежность того покрова, который скрывает истинную материю его произведений.

Традиционные исторические подходы, стремящиеся увидеть в произведениях Кафки отражение социальных или тоталитарных структур, могут затмить своей «веской обоснованностью» истинную суть его работ. Пробираясь к Кафке, нужно отказаться от исторических контекстов и привычных интерпретационных рамок — будь то тактика теологического, социально-критического или психоаналитического толкования. Только через абстракцию и демонтаж любого понимания мы сможем подойти вплотную к сырой силе кафкианского письма. Оказавшись наедине с упрямой непрозрачностью текстов Кафки, мы раз за разом наблюдаем, как в них множатся неразрешимые загадки и противоречия, как у привычных слов и жестов отнимаются унаследованные смыслы, как живая материя его письма отказывается быть сведенной к единому значению или символизму.

В этом и есть ключевое достижение писателя, у которого не было литературных амбиций, но который сам стал литературой — письмом, отправленным без точного адреса в вечность — он наделил свои произведения уникальной способностью порождать многослойные и противоречивые интерпретации, которые продолжают обогащать литературный опыт и философский дискурс.

Эта магия бесконечного размышления открывается читателю даже в самых лаконичных изречениях Кафки.

«Клетка пошла искать птицу» — один из наиболее концентрированных и сжатых афоризмов, записанных Кафкой.

Истолковывать афоризмы — неблагодарное дело, заведомо обреченное на неудачу, ведь их смысл неисчерпаем. Сведение афоризма к определенному значению разрушает его. Изречение становится афоризмом, потому что создает смысл, стоя отдельно и указывая на контекст, и делают это лишь настолько, насколько это необходимо для того, чтобы быть в какой-то мере понятным. Но и отказываться интерпретировать афоризмы тоже невозможно, потому что это означало бы отказаться их читать. Афоризм нужно воспринимать как музыкальное произведение, которое может зазвучать разным смыслом в исполнительской интерпретации.

О чем говорит афоризм Кафки?

Поиск парадоксален. Отправной точкой поиска птицы становится для клетки представление о свободе. Однако если свобода птицы считается частью ее сущности, лишенная своей свободы, птица больше не та же самая птица. Как можно «обладать» свободной птицей?

Клетка может быть в плену идеи — будь то идея птицы или идея поиска птицы.

Клетка формируется вокруг птицы, приблизительно соответствуя ее размерам, потребностям и привычкам. Некоторые идеи сами подобны клеткам — это попытки схватить/уловить/поймать что-то.

Выслеживая птицу, клетка становится похожа на нее — она должна идти туда, куда идут птицы, перелетая с ветки на ветку. Таким образом, клетка может закончить свой поиск, превратившись в птицу. С другой стороны, она может превратиться во что-то совершенно новое, не в птицу и не в клетку.

Поиск не всегда отталкивает свой объект, но он также не приводит к полному его захвату.

В спровоцированных афоризмом размышлениях на какое-то мгновение показывается и сам писатель — ведь он подобен художнику, который стремится запечатлеть неуловимое, сохранить сущность в форме, которая по своей природе противоречива. Изречения Кафки, как клетки для птиц, не предназначены для захвата, но для постоянного взаимодействия с идеей свободы. В этом взаимодействии, в этом динамическом процессе раскрывается их истинная природа, состоящая не в том, чтобы быть пойманными или понятыми окончательно, а в том, чтобы всегда ускользать, оставляя за собой следы, которые необходимо интерпретировать вновь и вновь.

Литературное наследие Кафки определяется через неопределенную форму глагола «писать». Schreiben — «писать» — становится в творчестве Кафки синонимом переходного процесса. В письме писатель становится селянином — привратником — женщиной — ребенком — животным — насекомым, он переходит от единого к многообразному.

«Поймать» Кафку получается в тот момент, когда приходит осознание, что он недостижим, потому что он чрезвычайно близок. Не додумывая его идеи, а лишь следуя по пятам, повторяя движение его письма, спотыкаясь о знаки препинания, следуя мелодии и ритму его предложений, предаваясь его фантазиям и фантазмам, грезя его грезами, наполняя их собою.

Кафка мыслит и грезит нами. А мы грезим и мыслим Кафкой, даже те из нас, кто его не читал.

«Рассматривайте меня, как Ваш сон».

Но этот сон реальнее реального, потому что реальность этого сна, переходное движение письма Кафки — это реальность мысли в становлении…

Другие статьи о Кафке:

Поэт отчаяния и абсурда. Как Франц Кафка сочинил нашу реальность

Власть и тело в эпоху модерна: Кафка, Беньямин и Райх против контроля