Исторически манифест был политическим инструментом — и правители, и народ использовали его в радикальных целях для смены устройства общества: одни манифестировали древнейшие либеральные ценности, другие — консервировали единоличную власть. В XX веке манифест перекочевал из политики в искусство и сделал художников активистами. С помощью манифестов они боролись за человеческие права и свободы и противостояли диктатуре и милитаризму.

Рассказываем, как современные политики трактуют древнейший манифест в своих целях, каких политических реформ добился Мартин Лютер с помощью 95 тезисов, зачем Лев Троцкий обратился к сюрреалистам для борьбы со Сталиным, а феминистки в 90-х пытались саботировать интернет, а также о том, что делает художественное высказывание манифестом, а что им точно не является.

Манифест в политике: инструмент сплочения, самодержавия и либерализации

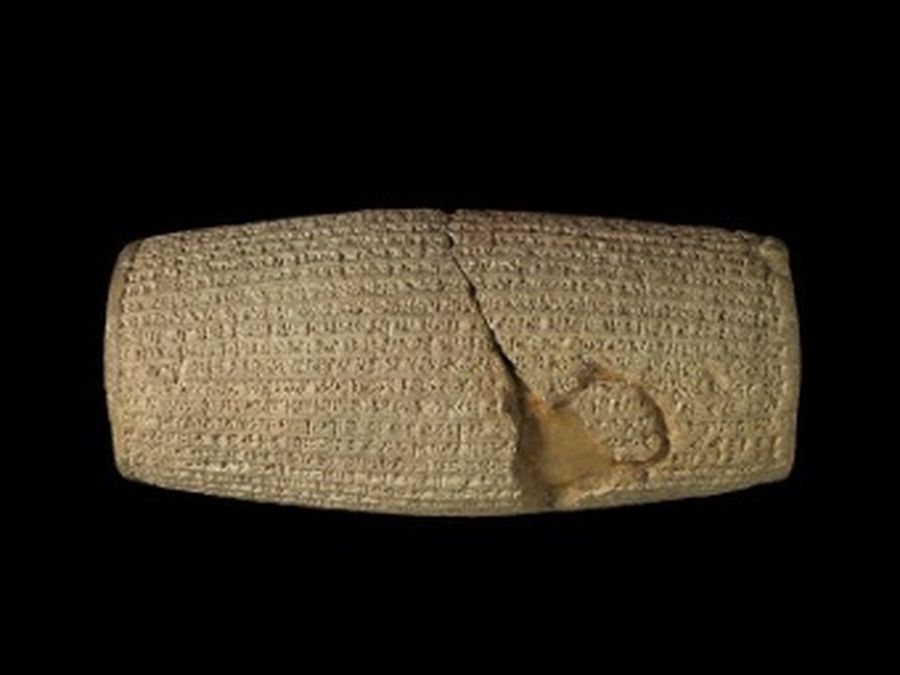

Манифест, прежде всего, — политический инструмент: под ним понимают специальное обращение власти, торжественный акт или декларацию о намерениях. Первым манифестом принято считать Цилиндр Кира: его создал Кир II Великий, основатель и царь Персидского государства, правивший в 559 - 530 годах до н. э. Он подчинил практически весь Ближний Восток и часть Средней Азии, покорил Вавилон — на то время крупнейший в мире город с населением 200 тысяч человек. На глиняном цилиндре Кир выбил имена предков, список своих побед и деяний, а также законы нового правителя и частично свободы человека — разрешение вавилонянам поклоняться каким угодно богам и указ отпустить евреев из вавилонского плена.

Уже в наше время манифест Кира стал инструментом политического дискурса: из-за невозможности установить точный перевод, свод законов VI века до н.э. с каждой новым трактовкой и повесткой приобретал пропагандистскую риторику, смысл которой менялся в зависимости от того, какие политические силы обращались к тексту персидского царя. В 1960-м году последний иранский шахиншах Мохаммед Реза Пехлеви к юбилею персидской монархии представил властям цилиндр Кира как древнейший манифест, декларирующий права завоёванных и подчинившихся народов в рамках единых империи и законодательства. Такую радикальную интерпретацию развенчал советский и российский историк Магомед Дандамаев: он перевёл доклад шаха и обнаружил, что трактовка Пехлеви сильно преувеличена, а в новом переводе цилиндра Кир на самом деле говорит: «Я буду уважать традиции, обычаи и религии народов моей империи… Не навяжу свою монархию ни одной нации… Никогда не позволю никому угнетать других».

Власть часто манифестирует в документах свою сакральность, право на вершение дел. Но сакрализация существует только тогда, когда присутствует политизация церкви, а религия становится доминирующей в в политических и культурных сферах. Пока правитель — посланник божий — легитимизация правления невозможна без института, оправдывающего власть и воздействующего на остальные сферы жизни государства. Ярким примером влияния религиозных реформ на политические решения стали 95 Тезисов Мартина Лютера, обнародованные монахом в 1517 году.

С них началась Реформация: Мартин провозгласил, что спасение христианина достигается одним Священным писанием, без посредников. Лютер критиковал господство Папы, существование индульгенций и ложные суждения о чистилище. Это вылилось в религиозный раскол христиан на протестантов, поддерживающих идеи Лютера, и католиков, им противостоящих, — и Тридцатилетнюю войну в Священной Римской империи уже в начале XVII века. Реформация окончилась в 1648 году подписанием Вестфальского мира, ослабившего влияние религии на европейскую политику и провозгласившего международное право на свободу вероисповедания. Люди нашли собственные основания «божественного права», поднялись над моральной и юридической критикой церковно-властных отношений. Институт власти и церкви разъединяется, одновременно объединяя людей за новые общественные преобразования.

Один из первых манифестов, сплотивших людей, написали в Шотландии в 1638 году. «Национальный Конвенат» объединил народное движение в защиту пресвитерианства и против политики короля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I: его абсолютистская власть вызвала недовольство общества и Английскую революцию и гражданскую войну, в которой тот потерпел поражение. В Ковенанте декларировались необходимость соблюдения прав и свобод шотландского народа и принцип неприкосновенности частной собственности. А отличительной чертой Национального ковенанта стал его призыв к шотландскому народу «встать на защиту истинной веры» и объединиться в борьбе против «всех лиц» (возможно, и короля), покушавшихся на пресвитерианскую церковь и права и свободы нации. В то же время Ковенант не призывал к свержению королевской власти, — он заложил основы шотландского конституционализма и дал народу гарантии против королевского авторитаризма. Более того, сам принцип ковенанта как договора и завета между шотландским народом и господом Богом привел к росту самосознания шотландцев и сохранил их национальную идентичность.

До XX века российские правители использовали манифесты и в реформаторских, и в личных целях. «Манифестом о вольности дворянства» в 1762 году Петр III пытался укрепить свою власть, заручившись поддержкой дворян: он объявил их привилегированным сословием, свободным от военной службы. А вот «Манифестом о секуляризации монастырских земель» в 1764 году Екатерина II снизила влияние церкви на общественную жизнь, запретив православному духовенству вмешиваться в дела других конфессий, например, — немцев-лютеран, свободно переселявшихся в Россию с позволения императрицы. Александр III использовал «Манифест о незыблемости самодержавия» 1881 года для обеспечения собственной безопасности и неприкосновенности династии Романовых: после убийства его отца, Александра II, членами революционной группы «Народная воля», новый император дал понять, что намерен править единолично. Манифест стал самоутверждением, обозначившим персоналистский политический курс Александра III. Однако консервация социально-политической жизни, задуманная императором, лишь ненадолго затушила революционные настроения: близился XX век и Первая русская революция.

В 1905 году по Российской империи прокатились массовые восстания рабочих, выступавших против монархии. Чтобы снизить народные волнения, Николай II выпустил «Манифест об усовершенствовании государственного порядка» 1905 года. Он положил начало буржуазно-демократической революции, даровав населению империи гражданские свободы и учредив первую Государственную Думу. Манифест разровнял почву для первой российской Конституции 1918 года, закрепившей диктатуру пролетариата, описанную Марксом и Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии» ещё за 60 лет до Октябрьской революции. Они написали его по поручению тайного пропагандистского сообщества утопических социалистов «Союз справедливых»: опубликованная в 1848 году работа по сути стала программой международной организации революционного пролетариата, критиковавшей буржуазный строй и призывавшей рабочих всех стран объединяться в борьбе за власть.

Манифест заявлял о прямых намерениях власти — народной и единоличной. Его использовали в радикальных целях с расчётом на реформаторский потенциал, меняющий устройство общества. Но с общественным развитием и представление о манифестации также трансформировалось: оказалось, манифест в искусстве также может провоцировать перемены, разоблачая проблемы эпохи и обращая на них внимание людей. Поэтому в первой трети XX века грань между политикой и искусством размывается.

Эволюция манифеста: как инструмент политиков стал инструментом художников

На двадцатое столетие пришлось как минимум 25 манифестов. Искусство перенимает этот формат из политической сферы в XIX веке и поначалу использует его, чтобы излагать точку зрения конкретного автора и определять его положение в художественном пространстве. Так, Гюстав Курбе в 1855 году пишет «Манифест реализма» для своей независимой выставки. В нём он утверждает цель художника — перевести обычаи, идеи, проявления эпохи в соответствии с собственной оценкой: «В нашем чересчур цивилизованном обществе я хочу жить жизнью дикаря. Я должен быть свободным даже от государства. Ведь я обращаюсь напрямую к чувствам людей».

Затем с помощью манифеста стали декларировать художественные принципы целого направления, как это сделали итальянские футуристы во главе с Томмазо Маринетти, итальянским писателем, работавшим с Муссолини и ставшим одним из идеологов и эстетизаторов фашизма. В 1909 году они публикуют самый знаменитый манифест в искусстве — «Первый манифест футуризма», где призывают уничтожить старый порядок мира и вещей, традиции, и воспеть надвигающийся технологический прогресс — и при этом именуют себя «поэтами всего нового».

Маринетти приезжал в Россию по приглашению одного из идеологов русского футуризма Николая Кульбина в 1914 году и общался с кубофутуристам, однако те посчитали его «идейным приобретателем», приехавшим в Россию навестить собственный филиал — с этим они категорически не соглашались Бенедикт Лившиц и Велимир Хлебников, а Михаил Ларионов даже призывал «всех подлинных футуристов» закидать Маринетти тухлыми яйцами и облить кислым молоком. Они считали, что русский футуризм развивался обособленно, однако, как и итальянский, заявлял о себе как об антибуржуазном явлении. Антибуржуазность русских футуристов перерастала в национализм: они обращались к народной культуре, фольклору и крестьянскому языку, считая, что подлинное искусство находится только в деревне, и только они могут поднять его до народного. Русское искусство прошлого футуристы называли «сточной трубой Запада», и поэтому в манифесте «Пощёчина общественному вкусу» 1912 года заявили: нужно забыть всё старое и «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч.» с корабля современности ради национального общественного прогресса.

В создании «Пощёчины» участвовал Владимир Маяковский, позже ставший одним из основоположников «Окон сатиры РОСТА» — серии советских агитплакатов, описывающих ценности нового советского гражданина, при этом полностью соответствующие запросам власти и вкусу массового зрителя. Плакаты РОСТА транслировали эмоционально заряженные на действие смыслы: «Весь провёл советский план. Зря не тратил время я. И за это сразу дан орден мне и премия», «Мы добили русских белогвардейцев — этого мало. Ещё живёт чудовище мирового капитала. Значит нужна ещё армия красная. Значит и помогать ей нужно — дело ясное» — однако выступали не самостоятельными манифестами, а лишь инструментом манифестации партийной линии. Совместная инициатива Художника и Власти «протоколирует» современную действительность и обещает народу прекрасное завтра, используя пропаганду и агитацию — самые простые способы распространения манифестации. В «Окнах РОСТА» у художников была свобода самовыражения — они были захвачены социалистической идеей и хотели агитировать людей сами. Маяковский так скажет об «Окнах РОСТА» в 1927 году:

Фантастическая вещь. Это обслуживание горстью художников, вручную, стопятидесятимиллионного народища. Это телеграфные вести, моментально переделанные в плакат, это декреты, сейчас же распубликованные частушкой. Эстрадный характер поэзии, «заборный» характер — это не только отсутствие бумаги, это бешеный темп революции, за которым не могла угнаться печатная техника. Это новая форма, введенная непосредственно жизнью. Это огромные (постепенно перешедшие на размножение трафаретом) листы, развешиваемые по вокзалам, фронтовым агитпунктам, огромным витринам пустых магазинов.

После того, как Сталин окончательно утвердил единоличную власть в 1929 году, агитационное искусство переродилось в искусство соцреализма, эстетически и идейно выражающее главную линию партии: новый художественный метод должен был поддерживать коллективистские настроения и образ народа-преобразователя, трудящегося на заводах, целине и в колхозах ради общего социалистического будущего. Соцреализм закрепили документально — в Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» 1932 года. И, хоть «манифестом» постановление не называлось, — фактически было им, постулируя необходимость ликвидации «чуждых элементов» из новой советской литературы и перестройки художественных организаций.

Соцреализм на полвека сковал цензурой писателей и художников: за любое «неправильное» мнение могли репрессировать, а публичные манифестации в СССР 30–50-х годов могли быть направлены только на поддержку властей — в Конституции 1936 года закрепили право на свободу слова и собраний только «в соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя» — например, на митингах в поддержку кандидатов в депутаты Верховного Совета. Как таковых митингов при Сталине не было, были «народные волнения»: в 30-е годы антисталинский крестьянский протест задушили, а более 50 повстанческих отрядов ликвидировали — они манифестировали свои намерения «жечь колхозы и совхозы, чтобы Социалистическому отечеству ничего не досталось» и призывы к красноармейцам «повернуть штыки против насильников» в антисоветских листовках, распространяя манифестацию идей через лозунги: «Долой тиранов-коммунистов. Да здравствует слово свободы и свободный крестьянский труд», «Да здравствует капитализм, царь и Бог, долой самодержавие коммунизма», «Долой Сталина, даешь вождя Красной армии Троцкого и товарища Рыкова».

Лев Троцкий, революционер и оппонент диктатора, высланный из СССР, не был согласен со Сталиным. В 1938 году он, совместно с французским писателем и автором «Манифеста сюрреализма» Андре Бретоном и мексиканским художником Диего Ривера, создаёт манифест «За свободное революционное искусство», в котором рассуждает о том, что закрепощение искусства в революционные рамки вредит общественному развитию: «Всякое свободное творчество сталинисты объявляют фашизмом». Целью манифеста обозначили «поиск почвы для объединения революционных работников искусства для борьбы за революцию методами искусства и для защиты самого искусства от узурпаторов революции», — Троцкий, Бретон и Ривера считали, что искусству необходим анархический режим индивидуальной свободы. Никакого разнообразия направлений и творческих школ, активное вмешательство государства в творческий процесс, один единственный сюжет: пролетарий, воспевающий свои трудовые будни и вовлекающий молодых в классовую борьбу — всё это возмущало Троцкого, призвавшего к объединению сюрреалистов и «представителей далеко расходящихся эстетических, философских и политических школ». Текстовым апофеозом идей Льва Давидовича должна была стать книга «Сталин», однако, Троцкий успевает закончить только первый том и в 1940 году погибает от рук агента НКВД Рамона Меркадера.

Влияние сюрреалистов на революционную риторику и движение за «свободное искусство» проявлялось всё чаще: тот же Бретон с писательницей и идеологиней феминизма Симоной Де Бовуар приложили руку к созданию манифеста «Неповиновения алжирской войне»: документ провозглашал независимость алжирцев от колониальной Франции, утверждал их право дезертировать с войны и боролся против извращённого понятия нации. Публикация манифеста произошла только благодаря деятелям искусства: запрещённый властями текст выпустил Жан-Поль Сартр в нелегально издававшемся журнале Vérité-Liberté («Истина-Свобода»): номер вышел с двумя пустыми страницами, после которых следовали еще две страницы, заполненные подписями 120 деятелей французского искусства.

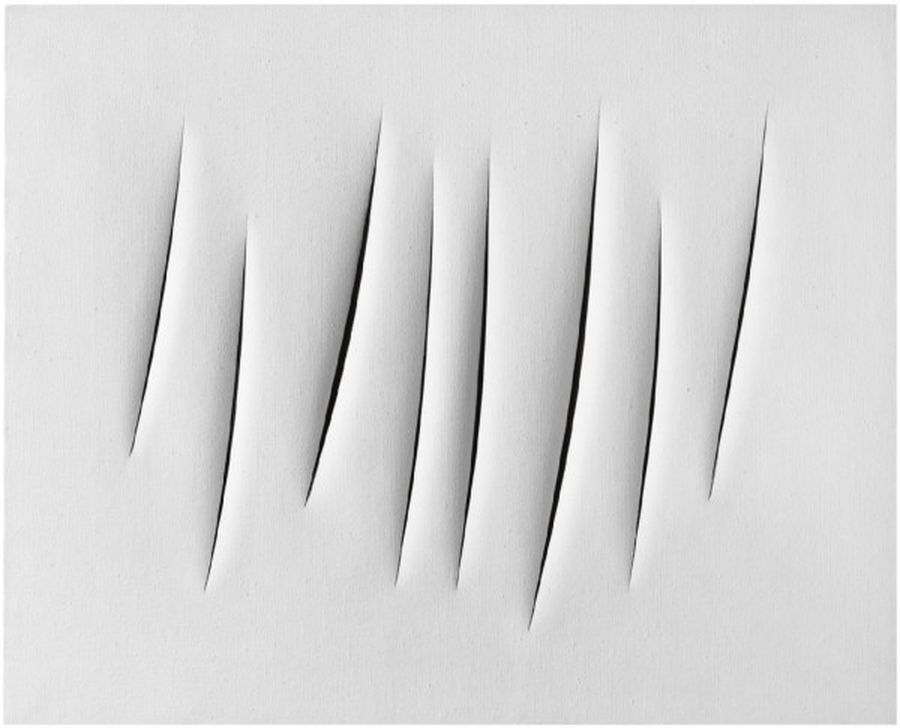

За пределами железного занавеса творцы продолжали изобретать и манифестировать: опять же под влиянием Бретона в 1948 году живописец Лучо Фонтана пишет антиправительственный и антирелигиозный манифест «Полный отказ», в котором отвергает ценности общества и предрекает гибель христианской западной цивилизации, и «Белый манифест» (1946), в котором заявляет о тесной взаимосвязи науки и искусства.

Как радикальный авангардист, Фонтана первым разрушает ореол сакральности холста: надрез, дыра, проделанная шилом, становятся самостоятельным изображением и выражением действительности.

Послевоенное западное искусство всё сильнее подчеркивало: вера в реальность подорвана, жестокость и диктатура не может быть осмыслена традиционными методами, навязанными идеологией и вмешательством власти. Единственным способом ответа становится радикализация рефлексии: теперь у творцов не картины с пейзажами, а оружия — абстракция, ташизм, информализм — одним словом — авангард. В России же права на независимость и свободу выражения как простых граждан, так и творческих объединений не реализуются: Сталин продолжает травить художников за антипартийные произведения и «неправильно» выполненные госзаказы.

После смерти диктатора, в годы хрущёвской Оттепели, художники заново открывают авангард и переосмысляют своё влияние на политический процесс и строительство будущего. Акционизм, один из инструментов авангарда, становится для них борьбой за свободу самовыражения и против подполья и абсолютной безымянности соцреализма: в 1965 году в Москве проходят две независимые манифестации — шествие-перфоманс поэтической группы СМОГ за свободу левого новаторского искусства и последовавший за ним «Митинг гласности» за открытость суда над писателями Андреем Синявским и Юлием Даниэлем, арестованными и обвинёнными в антисоветской пропаганде за публикации литературных произведений за границей. Митинг разогнали милиция и сотрудники КГБ, но он показал: в стране формируется независимое движение в защиту гражданских свобод. Это подтвердила легендарная «Демонстрация семерых» в 1968 году — акция советских диссидентов против ввода войск СССР в Чехословакию, закончившаяся, однако, ссылками организаторов и принудительными госпитализациями в психиатрические клиники.

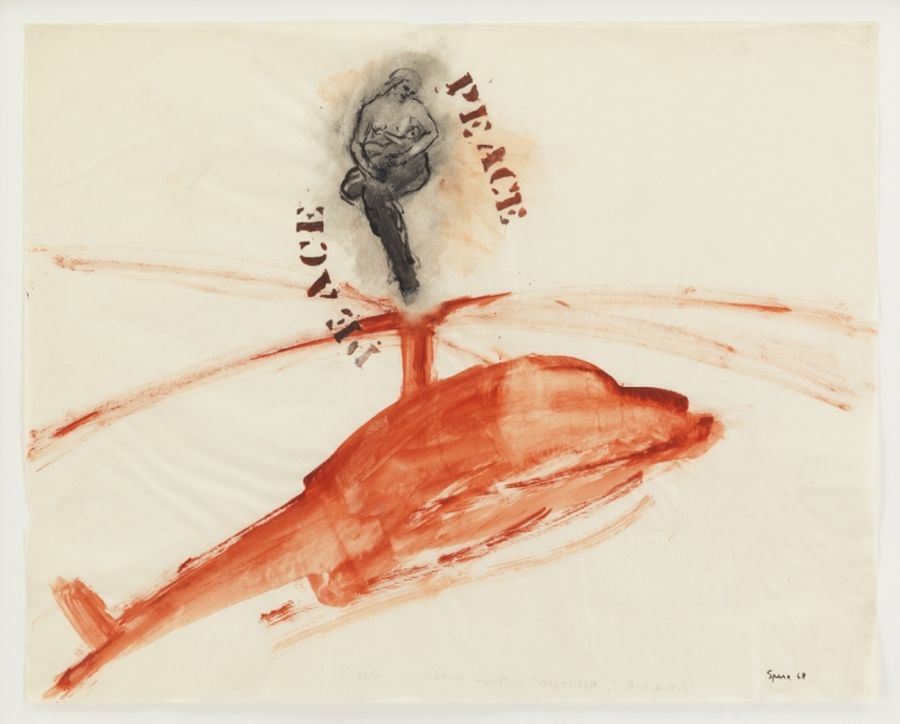

Западное искусство продолжает гнуть антивоенную линию: художественные манифесты Нэнси Сперо в 70-х выступают против агрессии и участия США в войне во Вьетнаме. Её работы стали трамплином для исследования визуальной культуры, концептуального искусства, постмодернизма и феминизма.

Первым манифестом феминизма можно считать «Помидорную атаку» 1968 года — беременная студентка Зигрид Рюгер закидала помидорами лидеров внепарламентской оппозиции ФРГ: эта акция спровоцировала медийный резонанс, и в стране появились первые женские советы и ассоциации. В искусстве феминистские идеи поддержала австрийская художница Вали Экспорт: «Женское искусство: манифест» (1973) — её проект против мужского контроля в искусстве, науке и медиа и за свободу женского самовыражения. Перформансы Экспорт стали классикой феминистского искусства: в них она исследовала женскую телесность и жестокость и агрессию власти, подавляющей субъектность. Ещё дальше пошёл «Киберфеминистский манифест XXI века» (1991) с лозунгом: «Мы будущая пизда» — коллектив искусств VNS Matrix из Австралии разместили его в интернете на гигантском передвижном билборде с заявлением о намерении «саботировать мейнфрейм большого папы» и «разрушать символическое изнутри, развращая дискурс» в сетевом пространстве.

За гендерное равенство выступили интеллигенты в «Манифесте против нового тоталитаризма» в 2006 году после скандала с карикатурой на пророка Мухаммеда во французском журнале Charlie Hebdo. Опубликованный в немецкой еженедельной газете Welt, манифест содержал призыв 12 политиков, ученых, художников и активистов против исламизма. Подписавшиеся назвали его «новой тоталитарной угрозой» и заявили: ислам — реакционная идеология, убивающая свободу. Интеллигенты выступили за универсальность свободы слова на всех континентах и против культурного релятивизма, в котором мужчины и женщины лишаются своих прав на основе культурных традиций.

Антитоталитарным стал и политически заряженный акционизм современных российских художников: например, в перфомансах арт-группы «Война», нарисовавшей пенис на разводном Литейном мосту напротив здания ФСБ в Санкт-Петербурге в 2010 году и получивших за это премию «Инновация», и в их гражданском манифесте 2012 года, который нельзя было опубликовать в СМИ из-за возможного нарушения 280 УК РФ, а также статьи 4 Закона «О СМИ». В нём художники предлагали «не прятаться за акционизм, а ебать власть на полном серьёзе»:

Вина в заражении новорожденного протестного движения символическим акционизмом лежит на нас, группе Война. Мы создали активистов и вложили в них идеи. И поэтому сейчас мы отказываемся от символического акционзима — и начинаем действовать как партизанский отряд в гражданской освободительной войне народа против оккупационного режима властей и полиции. Мы сами становимся арт-бандитами, арт-партизанами, арт-террористами. И призываем всех последовать нашему примеру. <...> Теперь наша главная задача — успеть еще шире раздвинуть рамки свобод для обычного революционера. Нам нужны художники, чтобы трансформировать искусство в политику!

Арт-бандитизм нашел отклик в акциях панк-группы Pussy Riot, станцевавших в 2012 году в храме Христа Спасителя панк-молебен «Богородица, Путина прогони» и севших за это в тюрьму, и Петра Павленского, в 2013 году прибившего мошонку к брусчатке на Красной Площади в символ поддержки Pussy Riot. Это чистый акционизм без манифестации требований: их радикальные акции транслируют не прямые высказывания, а аллегоричные образы, смысл которых — в эмоциональном взрыве и привлечении внимания к проблеме, а не обозначении программы действий. Это не позволяет называть перфомансы манифестами.

Содержание политического акционизма преобладает над его формой: если выражать свои мысли художник может любыми способами, то три свойства, превращающие его высказывание в манифест, — остаются неизменными.

Манифест как пропаганда: три свойства, ведущие к действию

Любой манифест — и политический, и художественный, — имеет черты пропаганды. Они проявляются в трёх базовых свойствах манифеста:

манифест часто апеллирует к эмоциями и нацелен вызвать у зрителя немедленную реакцию;

в нём содержатся четкая конкретная программа и высказывания, помогающие избежать неправильного прочтения;

манифест суггестивен и нацелен на действия и изменение картины мира читателя.

Манифест часто обращается к злости и негативными эмоциями, образами врагов и национальных героев — он исчерпывающ, конкретен и радикален. Однако мы исследовали возможность позитивного созидательного манифеста в современном мире вместе с экспертами из различных областей от философии до музыки и выяснили: он возможен.

Кто может написать манифест сегодня

Сегодня открытое информационное пространство позволяет кому угодно манифестировать свои убеждения в любых удобных формах — даже в постах в соцсетях. Технически написать манифест может каждый, однако не у всех есть для этого мотивация, ментальный ресурс и смелость. У человека, не являющегося «борцом за справедливость» в публичном пространстве, такой мотивации практически нет. Например, глобальную повестку сегодня охватывает Эко-манифест Аэроцена, который до сих пор разрабатывается с 2018 года: своей первостепенной целью он ставит создание новых практик потребления земных ресурсов в контексте атмосферного загрязнения углекислым газом.

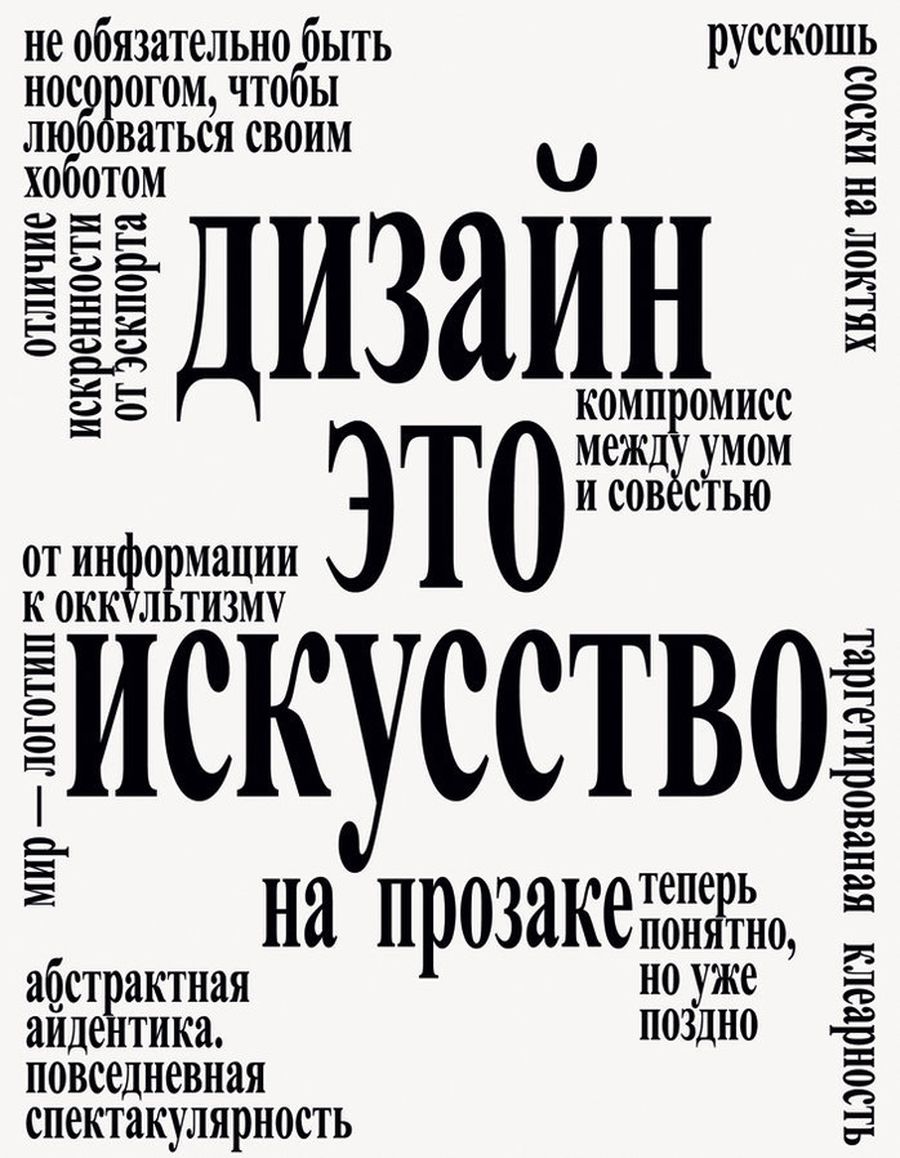

В остальном мотивация манифестаторов во многом зависит от среды и рода их деятельности: творческие профессии уже имеют опыт оформления своего видения, манифесты для них — устоявшаяся форма высказывания. Например, в 2013 году российские дизайнеры составили манифесты современного дизайна: «Национальная школа должна говорить на своём языке. Язык возникнет только через типографику — основу любой коммуникации».

Форма манифеста также помогает идейным преобразователям отвечать на вопросы — «Какие они — идеальные город/образование/архитектура/парк/музей и т.д.?», затрагивая структурные проблемы явления: манифест кёльнских музейных кураторов «Для чего нужен современный музей» 2012 года формулирует принципы новейших музейных практик и одновременно указывает на недостатки нынешних — перевеса в сторону хранения искусства, а не коммуникации, и закрытости и холодности музейных пространств.

Манифестами пользуются и журналисты: в 2015 году Владислав Моисеев написал «Манифест на смерть виртуальности», в котором убеждает, что современный человек немыслим без технологий, и они — его природная необходимость, а не «иная реальность». А в 2020 году журналист Илья Азар поделился манифестом, цель которого — показать произвол власти, несоблюдение основополагающих законов Конституции, особенно — свободы собраний и пикетирования через личный опыт. К поиску истины редакторы журнала «МЕТАMODERN» призвали художников в манифесте «Метамодернист». В нём издание заявило: современные технологии позволяют осмыслять реальность со множества различных позиций, а вся информация — это основа для знания.

Сегодня манифесты также отстаивают независимость идейных сообществ. Например, «Манифест независимости транс-движения» Александра Яропольского предлагает транс-персонам бороться за мирное существование с цис-большинством новыми методами: громко заявлять о себе, бороться с клише и с собственным консервативным самоопределением. А «Манифест ксенофеминизма» 2019 года конструирует феминизм, адаптированный к новому информационному веку, предлагая общими усилиями проектировать цифровые платформы для социальной эмансипации: «Призываем феминисток вооружиться навыками, чтобы передислоцировать современные технологии и придумать новые когнитивные и материальные инструменты для достижения общих целей».

И мы предлагаем каждому желающему присылать в редакцию «Дискурса» свои манифесты: если вы чувствуете, что вам есть, что сказать, и знаете, как грамотно переустроить работу общественных систем, решить социальные и глобальные проблемы — используйте новые знания об истории манифеста для создания собственного текста, а мы поможем вам с редактурой и иллюстрациями, чтобы как можно больше людей смогли вас услышать.

Иллюстрация: Мария Грахова