Может ли классик мировой литературы напечататься сначала по-русски и лишь потом — на языке оригинала? Великобритания конца XIX века была лидером по печатанию книг, однако в ней не была издана последняя пьеса Оскара Уайльда, произведения которого расходились на цитаты еще при жизни… Впервые «Флорентийская трагедия» увидела свет на полках московских магазинов в русском переводе.

Литературное наследство Оскара Уайльда невелико, а самые известные пьесы были созданы им в 1893–1895 годах. Именно на это время приходится пик литературной и светской славы Уайльда, конец которой пришел мгновенно — в 1895 году автор был обвинен в развращении молодых людей (gross indecency) и по приговору суда отправлен в тюрьму на два года. Каторжные условия надломили здоровье и дух писателя. После выхода из тюрьмы и переселения во Францию он не написал практически ничего.

«Флорентийская трагедия», история о любовном треугольнике в Италии XVI века, была создана незадолго до оглашения решения суда. Однако ее ждала несколько иная судьба, чем «Как важно быть серьезным» или «Саломею».

В 1895 году за долги с аукциона было распроданы все вещи из лондонского дома писателя на Тейт Стрит.

Друзья и соратники постарались спасти рукописи, однако три манускрипта были утеряны — в том числе и единственный список «Флорентийской трагедии».

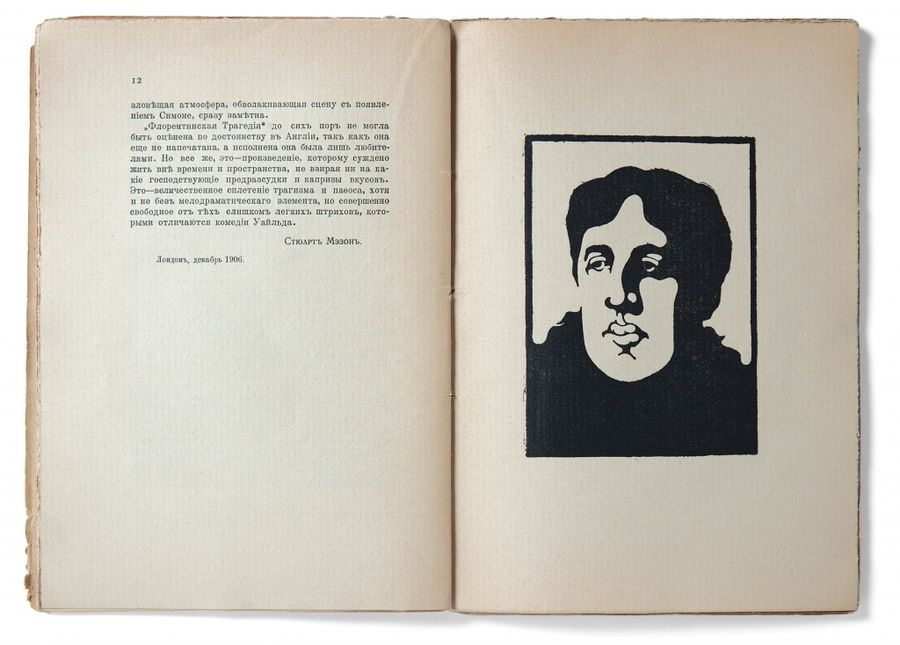

Роберт Росс, литературный секретарь Уайльда, несколькими годами позже обнаружил отрывок той самой рукописи в книжном магазине. Однако у трагедии отсутствовало начало, из-за чего Росс некоторое время полагал, что в найденном не хватает первого акта. Вскоре по косвенным доказательствам удалось установить, что первого акта, скорее всего, никогда не существовало, и Уайльд сразу написал второй и концовку. По этому поводу Росс, знавший драматурга лучше других, написал: «Это было очень типично для Оскара — заканчивать те вещи, которые он никогда не начинал».

Пьеса так и не была напечатана или поставлена на сцене при жизни автора, а после его смерти в 1900 году преданный Роберт Росс задумался о публикации.

В это время в России начинался Серебряный век. Константин Бальмонт вместе с группой единомышленников, сплотившись вокруг журнала «Весы», решили противопоставить новые идеалы символизма классическому пониманию литературы.

Новому движению понадобились новые поэтические идеалы и кумиры. В 1903 году Бальмонт прочел лекцию «Поэзия Оскара Уайльда», рассказав о своей поездке в Рединг (место, где отбывал наказание Уайльд) и о роли Уайльда в мировой литературе. Назвав его «благовестником красоты» и самым крупным английским писателем XIX века, Бальмонт спровоцировал ожесточенную полемику. Дело в том, что при жизни в России не было сделано ни одного перевода «самого крупного писателя» — во многом причиной тому были его репутация и история жизни.

Однако усилиями символистов Уайльд стал одним из символов «новой литературы» наравне с Ибсеном, Метерлинком и Ницше.

За короткий период были выпущены все основные книги автора, включая и собрание сочинений.

К 1906 году Оскар Уайльд превратился в одного из самых читаемых в России зарубежных авторов.

Безусловно, Роберт Росс было немало удивлен, когда в этом же году библиограф Уайльда Стюарт Мейсон представил ему молодого переводчика из России — Михаила Ликардопуло.

Он был бы удивлен еще больше, если бы узнал историю жизни Ликардопуло целиком — по загадочности и драматичности она не уступала истории автора трагедии.

Михаил родился в семье греков в Неаполе — городе, где в последние годы жизни часто бывал Оскар Уайльд. В Россию он попал при не вполне ясных обстоятельствах, но сразу стал одним из лидеров кружка символистов. Блестящий знаток русского и английского языков, он превратился в одного из лучших переводчиков своего времени. Корней Чуковский, часто высмеивавший переводы Бальмонта, был высокого мнения о работах Ликардопуло и часто предпочитал их своим собственным переводам.

После истории с изданием «Трагедии» жизнь русского грека получила неожиданный поворот: в Первую мировую войну, переодевшись греческим купцом, ездил собирать сведения по заданию русской разведки в Германию. Ходили слухи о его работе на британские спецслужбы. Он умер в Брайтоне в 1922 году в возрасте 42 лет — также при невыясненных обстоятельствах.

Именно этот человек в 1906 году задал Россу вопрос: не согласится ли он на перевод и издание «Флорентийской трагедии» в России?

В начале 1900-х годов Михаил Ликардопуло был секретарем журнала «Весы». Именно ему пришла в голову идея написать Мейсону и узнать о возможности перевода трагедии, пропажа и находка которой добавляла ей ореол таинственности.

В то время Роберта Росса больше всего заботило то, что имя его друга забывается или замалчивается. Пьесы Уайльда не сходили с афиш по всей Англии, но на этих афишах зачастую не было имени автора.

Оскару, который всегда был в центре скандала и праздника, грозило самое страшное — забвение.

Причиной этому была консервативность эдвардианского общества, не принявшего трагедию последних лет жизни писателя.

Услышав, что в России местные поэты превозносят не только написанное Уайльдом, но и его жизнь и его страдания, Росс не мог не загореться идеей публикации. Россия не входила ни в какие европейские конвенции по авторскому праву, а значит, напечатать там рукопись представлялось возможным. Росс пишет об этом напрямую в предисловии к русскому изданию.

После успешных переговоров Михаил Ликардопуло увез из Англии копию рукописи, сделанную Мейсоном, который вскоре отправился отбывать шестимесячный тюремный срок за свою нетрадиционную ориентацию.

Летом 1907 года «Флорентийская трагедия», последняя из ненапечатанных пьес Уайльда, была издана в России.

В 1908 году Федор Комиссаржевский, родившийся в Венеции, поставил в театре Комиссаржевской «Флорентийскую трагедию». Спектакль прошел успешно, а в 1917 году постановку представил Малый Театр.

В Великобритании на языке оригинала «Трагедия» вышла только спустя год после российского издания.