Декларация прав человека и гражданина, принятая во Франции в 1789 году, впервые официально провозгласила свободу и безусловное равноправие людей от рождения. Документ, ставший образцом для законодательств других стран, основывался на философской концепции о единстве человеческой природы независимо от культурной и классовой принадлежности.

Однако в XIX веке равенство всех перед всеми оказалось невыгодным фундаментом для зарождающихся национальных государств — чтобы ограничить человека в его естественных правах, новые идеологи стали искать отличия между людьми не в классовом происхождении, а в физиологии.

Публикуем текст из книги американского историка Линн Хант «Изобретение прав человека», в котором ученая исследует, как националисты и социалисты интерпретировали концепцию равенства и свободы, чтобы привлечь больше сторонников, чем они аргументировали биологическое превосходство белых над черными, почему новый расизм вместо обвинений евреев в убийстве Христа стал уличать их в намерении запятнать чистоту арийской расы и как вышло, что женщин начали называть «противоположным полом», лишив их возможности участвовать в общественной деятельности.

Все теснее переплетаясь с этничностью, национализм усугубил и без того набиравшие силу биологические трактовки различий. Аргументы в пользу прав человека основывались на допущении о сходстве человеческой природы независимо от культурной и классовой принадлежности. После Французской революции вновь подтверждать существование различий с помощью традиций, обычаев или истории стало еще труднее.

Для поддержания превосходства мужчин над женщинами, белых над черными или христиан над иудеями требовались более веские основания. Одним словом, чтобы права стали менее универсальными, равными и естественными, необходимо было найти причины. Как следствие, XIX век был отмечен бурным ростом биологических объяснений различия.

Как ни парадоксально, само понятие прав человека невольно создало возможность для более жестких форм сексизма, расизма и антисемитизма.

По сути, всеобъемлющие заявления о естественном равенстве всего человечества породили столь же глобальные утверждения о естественном различии. Таким образом, права человека столкнулись с новым противником, более могущественным и зловещим по сравнению с традиционными. Новые формы расизма, антисемитизма и сексизма биологически обосновывали естественный характер различий между людьми.

Новый расизм не просто обвинял евреев в убийстве Христа, а, называя неполноценными от рождения, уличал их в намерении запятнать чистоту белой расы через смешанные браки. Черные больше не считались низшей расой только потому, что они были рабами; в то время как во всем мире набирало обороты аболиционистское движение, расизм принимал все более, а не менее, уродливые формы.

Женщин воспринимали не просто как менее разумных по сравнению с мужчинами из-за того, что они были хуже образованы, — в силу биологических особенностей им надлежало ограничить свою жизнь частной сферой, заниматься домом и семьей; как считалось, они совершенно не подходили для политики, бизнеса или работы по профессии.

Согласно новым доктринам, образование или общественные изменения не оказывали ровным счетом никакого влияния на присущее природе человека иерархическое устройство.

Сексизм, в отличие от других новых биологических доктрин, был менее политически организован, интеллектуально последователен и эмоционально негативен. В конце концов, ни одна нация не смогла бы воспроизводить себя без участия матерей. Если доводы в пользу высылки афроамериканских рабов обратно в Африку или запрета евреям селиться в определенных местах при желании еще как-то укладывались в голове, то жизнь без женщин представить было совсем невозможно. Следовательно, требовалось наделить женщин некоторыми добродетелями, которые могли бы пригодиться в частной сфере.

Более того, поскольку женщины, несомненно, отличались от мужчин в анатомическом плане (хотя степень этих отличий по-прежнему остается предметом споров), то лишь немногие не принимали в расчет биологические объяснения разницы между полами, возникшие гораздо раньше биологических трактовок расовой принадлежности. Тем не менее Французская революция показала, что даже различие между полами, или, по крайней мере, его политическую релевантность, можно оценить критически.

С началом открытой борьбы за политическое равноправие женщин в биологической аргументации в пользу женской неполноценности произошел сдвиг. На биологической лестнице женщины больше не занимали нижнюю ступень. Таким образом, с биологической точки зрения они уподобились мужчинам, хотя и оставались существами более низкого порядка. Теперь женщин все больше считали биологически другими — они стали «противоположным полом».

Нелегко зафиксировать точное время и природу этого сдвига в восприятии женщины. Однако надо полагать, что Французская революция имела решающее значение. В 1793 году деятели Французской революции запретили женские политические клубы, выдвинув весьма традиционные аргументы о различиях между полами. «В массе своей женщины не способны на возвышенные мысли и серьезные рассуждения», — заявил представитель правительства. Тем не менее в последующие годы французские медики упорно трудились над тем, чтобы подвести под эти туманные идеи прочный научный фундамент.

Ведущий французский физиолог 1790-х — начала 1800-х годов Пьер Кабанис утверждал, что у женщин слабее мышцы и более нежное мозговое вещество. В силу этих причин они не пригодны к общественной карьере.

Напротив, проистекающая из этих анатомических характеристик эмоциональная лабильность делает из них хороших жен, матерей и медсестер. Подобные теории помогли положить начало новой традиции, согласно которой судьба женщин была предопределена: они могли реализовать себя исключительно как хранительницы домашнего очага или в другом женском качестве.

В своем важном трактате «О подчинении женщины» (1869) английский философ Джон Стюарт Милль ставил под сомнение само существование биологических различий. Он утверждал, что мы не можем знать, каким образом различается природа мужчин и женщин, поскольку видим только их нынешние социальные роли. «То, что мы сейчас называем женской натурой, — писал он, — есть явление в высшей степени искусственное...» Милль связывал изменение положения женщины с общим общественным и экономическим прогрессом.

Принцип, влекущий за собой легальное подчинение одного пола другому, по его утверждению, «есть зло в самой сущности» и «он должен быть заменен принципом полного равенства, не допускающим никакого преобладания или привилегий с одной стороны, никакой неспособности — с другой».

Тем не менее для поддержки биологической доктрины не потребовалось организации наподобие антисемитских лиг или партий. При рассмотрении Верховным судом США в 1908 году исторически важного судебного дела Луи Брандейс завел ту же старую шарманку, объясняя, почему пол может являться юридическим основанием различия. Из-за «физического устройства», материнских обязанностей, воспитания детей и ведения домашнего хозяйства женщины попали в отдельную, отличную от мужчин категорию. Термин «феминизм» получил широкое распространение в 1890-х годах, и общество неистово сопротивлялось его требованиям.

Женщины получили избирательное право только в 1902 году в Австралии, в 1920 году в Соединенных Штатах, в 1928 году в Великобритании и в 1944 году во Франции.

Как и сексизм, расизм и антисемитизм после Французской революции обрели новые формы. Сторонники прав человека, хотя и сами по-прежнему придерживались отрицательных стереотипов в отношении евреев и черных, больше не считали предрассудки достаточным аргументом. То, что права евреев во Франции всегда ущемлялись, доказывало только то, что обычаи и устои обладали большой властью, а не то, что для таких ограничений существовали реальные причины.

Точно так же для аболиционистов рабство не являлось показателем неполноценности черных африканцев, оно просто показывало жадность белых рабовладельцев и плантаторов. Следовательно, тем, кто отрицал возможность равноправия для евреев и черных, требовалась доктрина — убедительное доказательство, — чтобы подкрепить свои позиции, особенно после того, как евреи получили права, а в британских и французских колониях было отменено рабство в 1833 и 1848 годах соответственно.

В XIX веке противники предоставления прав евреям и черным все больше пытались опереться на науку — точнее на то, что считалось наукой, — в поисках такой доктрины.

Зарождение науки о расе можно отнести к концу XVIII века, когда были предприняты попытки классифицировать народы мира. Два возникших в XVIII веке течения переплелись друг с другом в XIX веке. Согласно первому, народы на протяжении своей истории постепенно развивались и приходили к цивилизации, и белые преуспели в этом лучше других. Согласно второму, все люди делятся на расы, исходя из постоянных наследственных признаков.

Расизм, будучи последовательной доктриной, опирался на объединение этих двух течений. Мыслители XVIII века полагали, что цивилизованными в конечном итоге станут все народы, в то время как сторонники расовой теории в XIX веке верили, что на это способны лишь определенные расы благодаря присущим им биологическим характеристикам.

Элементы объединения этих двух теорий можно найти в работах ученых начала XIX века, например у французского натуралиста Жоржа Кювье, который в 1817 году писал, что «определенные внутренние причины» замедлили развитие монголоидной и негроидной рас. Однако в полной мере отчетливую форму эти идеи приобрели только во второй половине XIX века.

Образцом жанра является книга Артура де Гобино «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853–1855). С помощью нагромождения самых разных аргументов из археологии, этнологии, лингвистики и истории французский дипломат и писатель утверждал, что иерархия рас, основанная на биологических характеристиках, определила историю человечества.

Самую низшую ступень занимали имевшие животный характер, невежественные черные расы с хорошо развитыми чувствами; на ступень выше располагались апатичные, посредственные, но практичные желтокожие; господствующее положение было отведено упорным, наделенным энергетическим интеллектом, предприимчивым белым народам, в которых «исключительное инстинктивное тяготение к порядку» гармонично сочеталось с «ярко выраженным вкусом к свободе».

Народы арийской ветви по всем показателям превосходили своих белых сородичей. «Все, что есть на земле великого, благородного, плодотворного, что составляет такие человеческие творения, как наука, искусство, цивилизация» происходит от арийцев, — заключал Гобино. В ходе переселения из Центральной Азии, первоначального места обитания, арийцы породили индийскую, египетскую, китайскую, римскую, европейскую цивилизации и даже — посредством колонизации — цивилизации ацтеков и инков.

По мнению Гобино, смешением рас объяснялся как подъем, так и упадок цивилизаций. «...Этнический вопрос стоит выше всех остальных вопросов истории и в нем заключается ключ к ее пониманию», — писал он. Однако в отличие от своих более поздних последователей, Гобино считал, что арийцы утратили свое превосходство из-за смешанных браков, и, хотя эта идея не вызывала у него ничего, кроме глубокого сожаления, вынужден был признать, что в конечном итоге эгалитаризм и демократия восторжествуют, ознаменовав тем самым конец самой цивилизации.

Во Франции завиральные теории Гобино большой популярностью не пользовались, однако германский император Вильгельм I, правивший с 1861 по 1888 год, настолько проникся ими, что пожаловал французу почетное гражданство. Также последователями идей Гобино стали немецкий композитор Рихард Вагнер, а затем и его зять, английский писатель и германофил Хьюстон Стюарт Чемберлен.

Под влиянием Чемберлена арийцы, воспетые Гобино, заняли центральное место в расовой идеологии Гитлера.

Гобино придал светский и, на первый взгляд, систематичный характер идеям, уже распространившимся в большинстве западных стран. Так, например, в 1850 году шотландский анатом Роберт Нокс опубликовал свой труд «Человеческие расы», на страницах которого утверждал, что «раса, то есть наследственность, происхождение, — значит все: она определяет человека».

На следующий год Джон Кэмпбелл, председатель филадельфийского союза наборщиков, явил миру свою книгу «Негромания, Исследование ошибочно признаваемого равенства человеческих рас». Расизм не был свойственен исключительно южным штатам. Кэмпбелл цитировал Кювье, Нокса и других в подтверждение своего тезиса о дикости и варварстве негров, а также отрицая любую возможность равенства между белыми и черными.

Поскольку сам Гобино критиковал обращение с африканскими рабами в Соединенных Штатах, американским переводчикам при подготовке издания 1856 года пришлось вырезать эти фрагменты из его книги, чтобы удовлетворить вкусам рабовладельцев-южан. Перспектива отмены рабства (окончательный конец рабству на законодательном уровне был положен только в 1865 году) таким образом только подстегнула интерес к науке о расах.

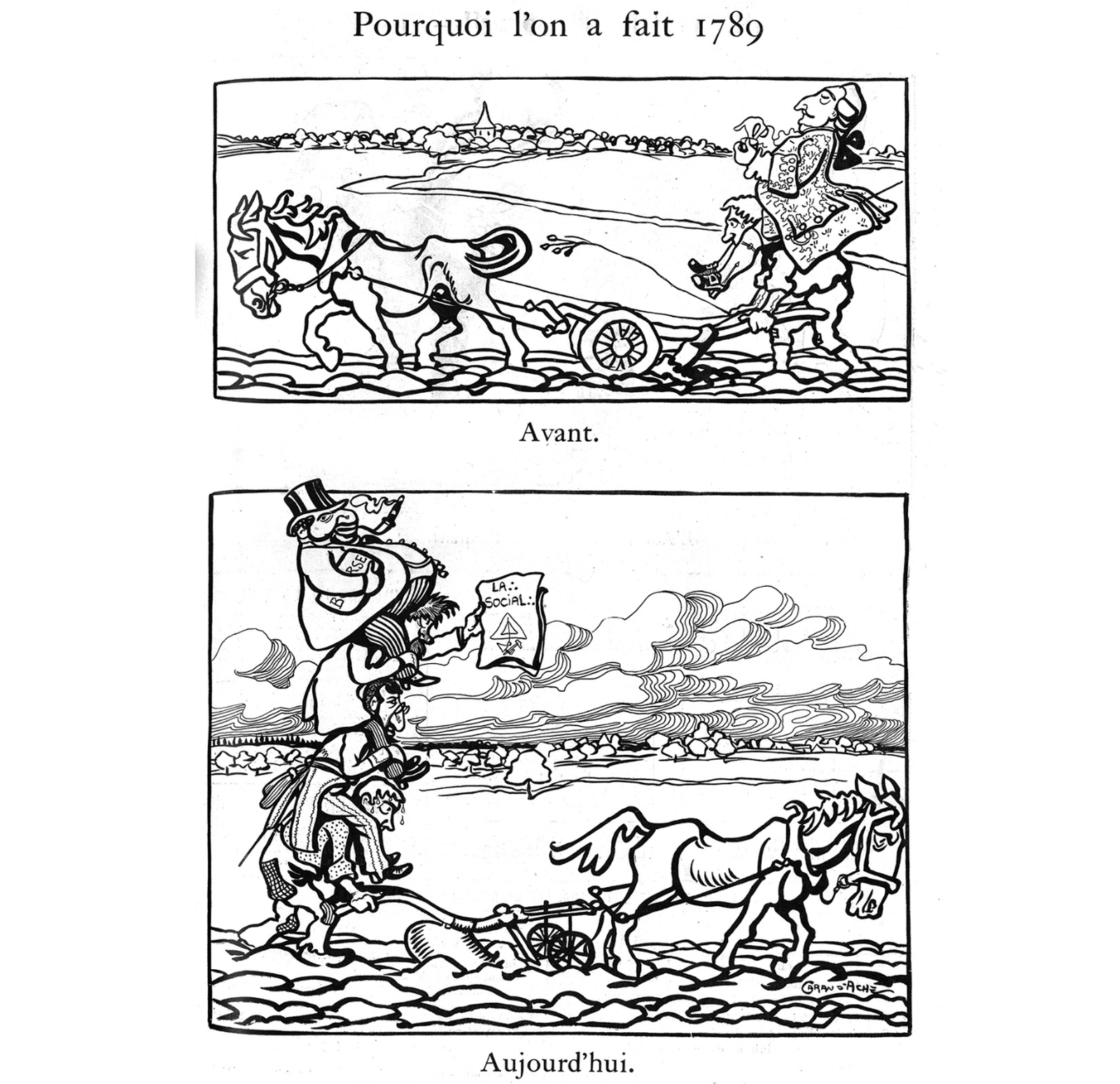

Как видно из названий работ Гобино и Кэмпбелла, общей чертой большинства расистских учений было неосознанное неприятие самой идеи равенства. Гобино признавался Токвилю, что «грязные рубахи [рабочие]», принимавшие участие во Французской революции 1848 года, вызывали у него отвращение.

В свою очередь, Кэмпбеллу было противно из-за того, что приходилось делить политическую платформу с цветными. То, что когда-то определяло неприязнь аристократов по отношению к современному обществу, — необходимость общаться с низшими слоями общества — теперь приобрело расистскую окраску.

Вероятно, возникновение массовой политики во второй половине XIX века постепенно размыло значение классовых различий (или создало подобную видимость), однако не привело к полному уничтожению различий вообще. Если раньше различия проводились по классовому признаку, то теперь определяющими стали раса и пол.

Введение всеобщего избирательного права для мужчин вкупе с отменой рабства и началом массовой миграции сделало равенство более осязаемым и пугающим.

С развитием империализма эти тенденции лишь усугубились. Несмотря на то что европейские державы запретили рабство в принадлежавших им колониях, они расширили свои владения в Африке и Азии. Французы завоевали Алжир в 1830 году и в итоге присоединили его к Франции.

Британцы аннексировали Сингапур в 1819 году, Новую Зеландию — в 1840 году и беспрестанно укрепляли свое господство в Индии. К 1914 году весь африканский континент оказался поделен между Францией, Великобританией, Германией, Италией, Португалией, Бельгией и Испанией. За малым исключением ни одному государству не удалось сохранить независимость.

Несмотря на то что иностранное владычество застопорило развитие некоторых стран, разрушив местные производства ради ввоза товаров из центра империи, в целом европейцы вынесли из своих завоеваний один-единственный урок: они руководствовались правом — и долгом — «цивилизовать» более отсталые и варварские страны, которыми они правили.

Не все участники этих империалистических кампаний открыто поддерживали расизм. Джон Стюарт Милль, много лет проработавший в британской Ост-Индской компании, с помощью которой Британская империя до 1858 года управляла Индией, отвергал биологическую трактовку различий. Тем не менее даже он считал, что туземные государства «дикие», в них «практически царит беззаконие», а уровень жизни людей «немного возвышается над высшими животными».

Что бы там ни писал Милль, а европейский империализм и наука о расах оказались теснейшим образом связаны друг с другом: империализм «рас-победительниц» придавал убедительность расистским учениям, а наука о расах, в свою очередь, оправдывала империализм.

В книге 1861 года британский исследователь Ричард Бертон сформулировал свое отношение к чернокожим, которое вскоре стало общепринятым. Африканцу, писал он, «в значительной степени свойственны худшие качества отсталых азиатов — вялость разума, телесная праздность, нравственная неполноценность, суеверия и детские вспышки эмоций». После 1870-х годов эти взгляды приобрели массовую популярность у читателей новых дешевых бульварных газет, иллюстрированных еженедельников и посетителей этнографических выставок.

Даже жители Алжира, считавшегося после 1848 года частью Франции, приобрели права лишь спустя долгое время. Правительственным указом 1865 года они были объявлены подданными, а не гражданами; алжирские евреи официально стали натурализованными гражданами Франции в 1870 году. Мужчины-мусульмане получили равные политические права только в 1947 году. «Цивилизационная миссия» оказалась отнюдь не краткосрочным проектом.

Говоря о происхождении человеческих рас, Гобино не выделял евреев в отдельную категорию — это сделали его последователи. В книге «Основания XIX столетия», выпущенной в 1899 году на немецком, Хьюстон Стюарт Чемберлен соединил идеи Гобино о расе и немецкий мистицизм, связанный с понятием «Volk», с едкими нападками на евреев — «этот чужой народ», чьими рабами стали «наши правительства, наша юстиция, наша наука, наша торговля, наша литература, наше искусство».

Чемберлен выдвинул единственный новый аргумент, но он оказал непосредственное влияние на Гитлера: арийцы и евреи — единственные из всех народов мира, которые сохранили чистоту расы, следовательно, сейчас они должны сражаться друг с другом до последнего вздоха. В остальных вопросах Чемберлен был не оригинален и скомпоновал ряд общеизвестных мнений.

Несмотря на то, что современный антисемитизм строился на отрицательных христианских стереотипах о евреях, циркулировавших на протяжении нескольких веков, после 1870-х годов учение приобрело новые очертания. В отличие от черных евреи уже не занимали низшую ступень исторического развития, как было принято считать, например, в XVIII веке.

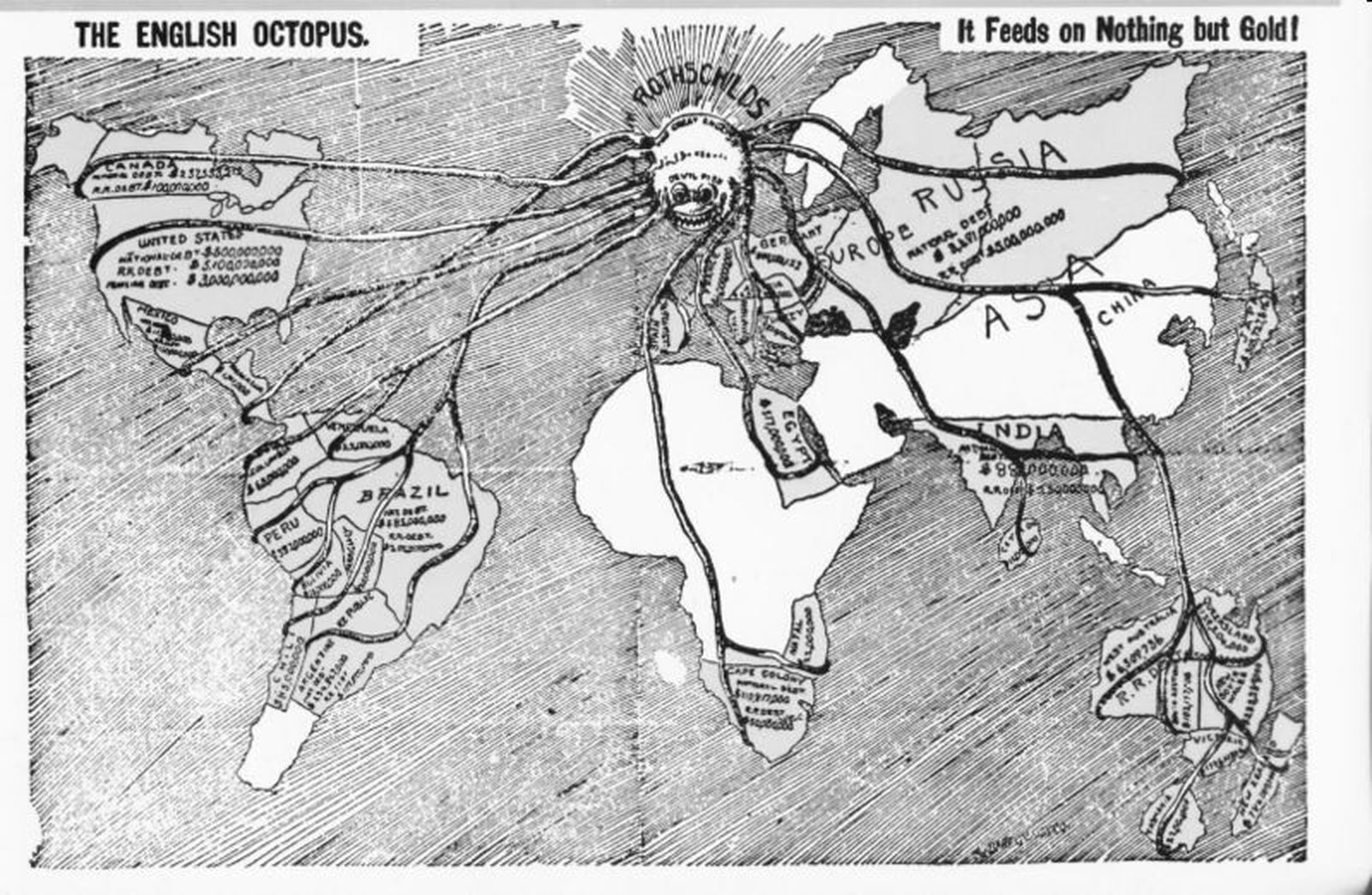

Теперь они символизировали угрозу самой современности: в виде чрезмерного материализма, эмансипации меньшинств, их участия в политике, а также «дегенеративного» и «беспочвенного» космополитизма городской жизни. Газетные карикатуры изображали евреев жадными, двуличными развратниками; журналисты и памфлетисты писали о заговоре, с помощью которого евреи контролируют мировой капитал и манипулируют парламентскими партиями.

Одна из американских карикатур 1894 года, менее злобная по сравнению с множеством аналогичных европейских произведений, изображала континенты, охваченные щупальцами расположившегося на Британских островах осьминога. Осьминог был отмечен фамилией богатой и влиятельной еврейской династии «Ротшильд».

Масла в огонь подлили «Протоколы сионских мудрецов» — литературная подделка, созданная с целью доказать существование еврейского заговора для достижения мирового господства. Впервые «Протоколы» были опубликованы в России в 1903 году, а в 1921 году фальсификация была разоблачена. Тем не менее их неоднократно перепечатывали и распространяли в нацистской Германии, а в школах некоторых арабских государств о них и по сей день рассказывают как о доподлинно известном факте.

Таким образом, новый антисемитизм, вобравший в себя как традиционные, так и современные черты, нашел выражение в следующей позиции: евреи не должны иметь никаких прав, более того, их следует изгнать из страны, поскольку они слишком другие и слишком могущественные.

Читайте также

Патриотические девиации в Российской империи. Как «великая война» породила германофобию: массовые доносы и шпиономания

Политика управляемого антисемитизма при Сталине: шовинизм в прессе, дело врачей, дипломатия с Рейхом и признание Израиля

Kill, kill, kill, kill, kill to the radio: как пропаганда в Руанде объясняла хуту, как и зачем устраивать геноцид тутси