Феномен доноса в России на рубеже XIX–XX веков исследует доктор исторических наук Владислав Аксенов в книге «Война патриотизмов». Публикуем фрагмент монографии, в котором автор, анализируя дневники, газетные статьи и полицейские протоколы, объясняет природу повсеместной шпиономании: как ксенофобские настроения привели к погромам немецких школ, заводов, магазинов и обвинениям в госизмене самой императрицы, откуда появился слух о «дамах в черном», которые хранят государственные тайны, каким образом газеты способствовали шпиономании и поддерживали многодневные беспорядки, и как тревожность, поиск внутреннего врага и психологические травмы на фоне войны стали причинами массового доносительства.

Слухи и доносы

Сам по себе феномен доноса в «вышестоящие инстанции» имеет сложную природу. В одном случае он укладывается в патриотическое русло как проявление активной гражданской позиции, в другом является сведением личных счетов из чувства мести, корыстных интересов, в третьем выступает формой психического расстройства. Атмосфера нервозности, настоянная на слухах, шпиономании способствовала массовому доносительству.

Но в чистом виде формы доноса редко встречаются на практике. Как правило, в доносительстве смешиваются разные факторы, и в период социально-психологического кризиса Российской Империи 1914–1916 годов особенно заметными были псевдопатриотические мотивы на почве нервных расстройств обывателей.

По сюжетам доносы можно классифицировать по следующим группам: доносы о революционерах-террористах, шпионах, оскорбителях царя, призывниках-уклонистах, а также об интеллигентах-вредителях (врачах и учителях) с немецкими и еврейскими фамилиями.

При этом обвиняемые могли быть соседями, родственниками, знакомыми или неизвестными, выдуманными персонажами. Как правило, доносы поступали в виде писем, реже — телеграмм. Иногда доносчики пользовались телефоном.

4 октября 1914 года начальнику петроградской сыскной полиции позвонила неназвавшаяся женщина и заявила, что проживавшая в доме 17 по Спасской улице Мария Михайловна Яковлева за то, что ее мужа отправили на войну, задумала убить императора, для чего она 5 октября поедет в Царское Село и, притворившись сумасшедшей, совершит преступление. Из дальнейшего разговора начальник сыскной полиции пришел к выводу, что звонившая ему женщина ненормальная, однако вынужден был установить за Яковлевой негласное наблюдение, из которого выяснилось, что женщина пребывала в депрессии из-за отправки мужа на фронт, но никаких преступных намерений не имела.

В декабре было назначено психиатрическое освидетельствование писавшей доносы мещанки из города Ярославля А. Ф. Кеккель. Врач отметил, что ее речь логична, она последовательно излагает свою мысль, но когда заходит разговор на определенные темы, например, о якобы готовящемся покушении на жизнь государя, возбуждается и рассказывает, что слышит голоса злоумышленников, которые обсуждают план убийства.

Начальник Бессарабского губернского жандармского управления, ввиду поступавших на имя Верховного главнокомандующего доносов, провел расследование и выяснил, что писавший их 30-летний дворянин «не вполне нормальный, причем ненормальность его выражается в яром патриотизме и ненависти к евреям и немцам». Психическое заболевание по всей видимости было наследственным, так как его отец, член отдела Союза русского народа в Кишиневе, был уволен со службы из-за психического расстройства и помещен в психиатрическую больницу.

Следует заметить, что среди сумасшедших доносителей было довольно много членов и сочувствующих правомонархическим партиям, чей «ярый патриотизм» национал-шовинистического толка нередко оказывался симптомом душевного расстройства.

Во многих случаях в поступавших в Департамент полиции доносах обнаруживаются мотивы терроризировавших население массовых слухов о шпионах. Как правило, они несли в себе архетипические образы, которые, несмотря на свой мифологический характер, не смущали растревоженных обывателей.

Так, например, в июле 1914 года в Петербурге распространился слух, что когда немецкий посол Пурталес уезжал из столицы, его сопровождали две таинственные дамы в черном. Однако на вокзале одна из них исчезла. Впоследствии образ «дамы в черном» регулярно возникал в шпионских слухах столичного общества. 15 июля 1915 года на имя великой княжны Ольги Николаевны пришло анонимное письмо, в котором рассказывалось о появлении в Новом Петергофе таинственной дамы, выдающей себя за француженку по фамилии Эмбло, которая под видом уроков французского языка втирается в доверие к высокопоставленным лицам, имеющим доступ к военным тайнам.

Адресанта настораживало то, что Эмбло постоянно возила с собой какой-то матрац, на основании чего автор заключал:

Существует предположение и довольно основательное, что г-жа Эмбло мужчина и немец, и что не есть ли она одна из тех двух дам «в черном», которые сопровождали германского посла Пурталеса на Финляндский вокзал в день его отъезда и исчезли неизвестно куда.

Ходили толки, что одной из таинственных дам была завербованная немцами сотрудница Петербургского телеграфного агентства. 22 июля «Земщина» распространила слух об аресте некой телеграфистки Н., которая регулярно посещала германское посольство. Растревоженные слухами о шпионах петроградцы сами начинали шпионить за своими соседями. С особенным подозрением относились к обладателям нерусских фамилий. Некоторые вели учет: когда, кто и в каком часу к ним приходил, после чего нередко писали доносы военному начальству или в полицию.

Так, в июне 1915 года С. Л. Облеухова, член Главной палаты «Русского народного союза Михаила Архангела» (РНСМА), а также активная деятельница «Союза русских женщин в помощь самобытным кустарным промыслам», не определившись с тем, куда донести на организованное по соседству с ней «гнездо» немецких шпионов, жаловалась лидеру РНСМА В. М. Пуришкевичу:

Сейчас сижу и думаю: кому бы сказать о сборищах немцев, которые происходят рядом с нами в квартире д-ра Шредера, русского подданного? Глубоко убеждена, что тут гнездо шпионов. Сходятся, запираются и говорят по-немецки до глубокой ночи. Ездят какие-то барышни, военные и пр.

Другой обыватель из Екатеринодара за подписью «сосед» писал в августе 1915 года донос директору Департамента полиции на живущего рядом с ним австрийца Франца Кауда, который на своей квартире устраивал «ночные оргии с употреблением немецкого языка».

Отчасти под воздействием фантастической беллетристики, отчасти — не менее фантастических слухов на фольклорной основе обыватели начинали подозревать своих соседей в рытье подземных ходов, использовании таинственных шпионских механизмов, изобретений.

В апреле 1915 года в Департамент полиции поступил донос в адрес «русскоподданного» Германа Эйлерса, от чьего садоводства, расположенного на Безбородкинском проспекте, к артиллерийскому складу и Охтенским пороховым заводам были якобы прорыты подземные ходы.

Полиция обыскала садоводство, но не нашла никаких признаков тайных подкопов. Находились свидетели, которые не только видели подземные туннели, но и своими ушами слышали удары, регулярно доносившиеся из-под земли. В частности, говорили, что в подвале часового магазина Бейлина по ночам ведутся какие-то подземные работы.

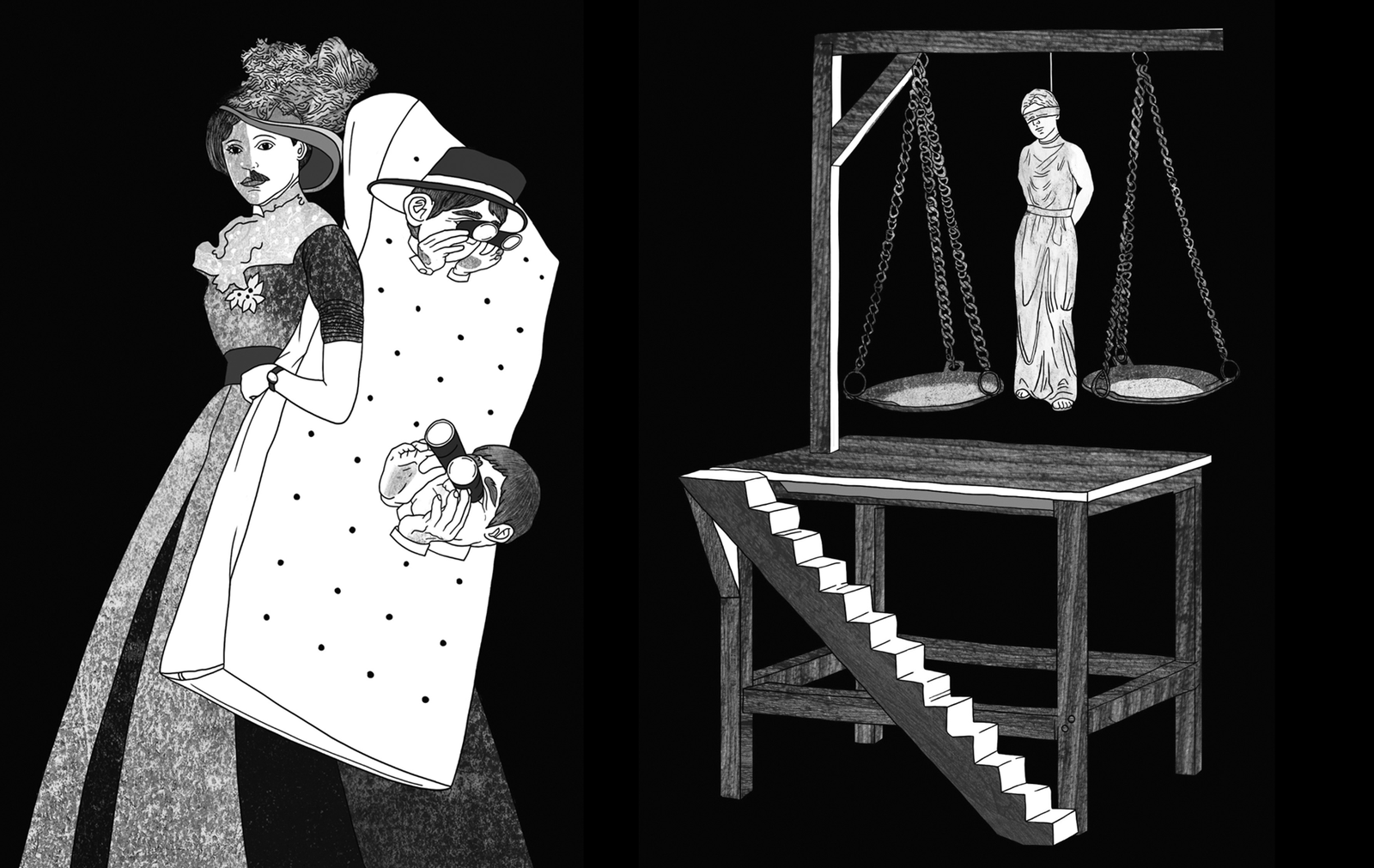

Так как атрибутами шпионов считались фотокамеры и бинокли с подзорными трубами, использование этих девайсов могло повлечь подозрение в неблагонадежности. Так, разведывательное отделение штаба 6-й армии провело негласное расследование относительно вдовы поручика гвардейской пехоты княгини М.Ф. Лобановой-Ростовской, поселившейся вместе с сыном на Беляевской улице в Петрограде.

Согласно анонимному доносу, княгиня с сыном с балкона регулярно высматривала что-то в бинокль и подзорную трубу, а так как поблизости располагался пороховой завод, «бдительный гражданин» заподозрил их в подготовке диверсии. В результате расследования факты рассматривания окрестностей в бинокль и подзорную трубу Лобановыми-Ростовскими подтвердились, однако был сделан вывод, что «едва ли это может иметь угрожающее значение для пороховых заводов, так как дом, в котором они живут, отстоит от означенных заводов на расстоянии более версты».

Повышение тревожности и подозрительности горожан приводило к тому, что обыватели начинали пугаться предметов, которые давно уже стали частью окружающего ландшафта, но лишь сейчас попадали в поле их зрения.

В мае 1915 года в Департамент полиции поступило сообщение, что в Петрограде на крыше дома по Каменноостровскому проспекту появились антенны шпионской радиотелеграфной станции, с помощью которой немецкие агенты связываются с Берлином. Произведенное расследование установило, что эти «антенны» располагались на крыше уже более двадцати лет и предназначались для крепления электрических проводов.

Радио-телефоно-слухи относились к одним из самых тревожных и распространенных. В них нередко выражались характерные для эпохи научно-технической революции технофобии современников. В 1915 году Департамент полиции проводил расследование серии анонимных доносов, в которых сообщалось, что проживавшее на Васильевском острове в доме 25 по Кадетской линии семейство пастора Г. Пенгу является немецкими шпионами, а его сын Герберт — изобретателем аппарата, с помощью которого можно видеть сквозь стены на далекое расстояние. Посредством своего аппарата он похитил много изобретений, а настоящих изобретателей тайком умертвил на расстоянии. При помощи новых изобретений можно гипнотизировать на расстоянии, распространять болезни, умертвить кого угодно.

В одном случае аппарат назывался электрическим дальномером, в другом сообщалось, что в основе его действия рентгеновский луч. Полиция проводила обыски по указанным адресам, но ничего не находила. В конце концов автор анонимок, распространявший вздорные слухи про аппарат, был обнаружен, им оказался отставной коллежский секретарь Р. М. Сальман.

На допросе он во всем сознался и добавил, что сыновья Пенгу сами по ошибке связались с ним по своему аппарату, «причем когда он хотел зафиксировать это событие на бумагу, то из-под пола его квартиры при колокольном звоне поднимались газы, во избежание взрыва которых ему пришлось работу прекратить». Сальман оказался душевнобольным, его заболевание было усугублено распространившейся в годы войны шпиономанией.

Другая категория доносов относится к тем обывателям, которые пытались распространившуюся в обществе шпиономанию и «ярый патриотизм» использовать в корыстных целях.

Так, в январе 1915 года на имя министра внутренних дел Н. А. Маклакова был составлен следующий донос (сохранена орфография оригинала):

Простите ваше высокопревосходительство, что я асмеливаюсь писмено доложить вам, так что я невсилах перенести такой обиды по адресу своево высокопоставленного начальства перед праздником пришлость лично мне быть по своим делам у Августа Швабе проживающий в доме Кимель по столбовой улицы в гор. Риги и кансулься разговор о войне России с Германией и внутренним порядком приетом разговори Август Швабе позволил себе оскорбить ваше высокопревосходительство вмоем присутствии и сказал сукин сын мерзавец и много другим нецензурными словами, но я в свою очередь сказал замолчи Балван немецкая народа…

Письмо было подписано: «Любящий свою родину чисто русский крестьянин Николай Андреевич Кутузов. Проживаю в гор. Риге». Расследование установило, что «чисто русский Кутузов» работал мастером у этнического немца Швабе, но присвоил себе 30 рублей. Швабе стал требовать вернуть деньги, угрожая судом, но Кутузов не растерялся и в ответ написал на своего работодателя донос.

Этнические немцы, как стигматизируемая категория граждан, довольно часто становились обвиняемыми. В мае 1915 года уволенная за дурное поведение горничная Анна Лукс написала донос на свою хозяйку, мещанку города Ревеля Гульду Шель. Шель была заведующей школой-садом при приюте Эстляндского немецкого общества.

Школа-сад была закрыта по распоряжению властей, и из кабинета школы дворник принес в квартиру Шель картину, изображавшую царскую семью. Однако Шель не захотела повесить картину в квартире и приказала дворнику унести ее. Уволенная Лукс донесла об этой истории властям, заявив, что Шель бросила царский портрет под стол со словами «такого хлама я не потерплю в своей комнате».

Подозревали русских немцев, не сменивших фамилий, а также евреев в прямом вредительстве. В частности, появлялись слухи о врачах-вредителях, которые якобы ампутируют без надобности конечности легкораненых русских воинов.

В июле 1915 года крестьянин Московской губернии Андрей Гончаров написал донос на женщину-врача Нехорошевской земской лечебницы А. Г. Гамбургер, которая якобы вела пропаганду против всего русского, хвалила немецкую армию и ругала русскую. Пристав Связавский и урядник Орлов провели негласное расследование, опросили больных и сослуживцев Гамбургер, крестьян близлежащих сел, которые охарактеризовали ее с положительной стороны, не подтвердив ходивших о ней слухов.

В других случаях русские крестьяне писали друг на друга доносы из чувства мести, обиды, под воздействием нахлынувших эмоций. Крестьянами довольно часто использовалась статья 103 Уголовного уложения, предусматривавшая наказание за заочное оскорбление императора или других Романовых. Нередко таким образом сводили между собой счеты церковнои священнослужители.

Подобным образом проявился конфликт между псаломщиком церкви села Перевесья Пензенской губернии потомственным почетным гражданином Алексеем Феликсовым и священником этой же церкви Николаем Тиховым. Священник Тихов донес на Феликсова, что, когда 26 июля 1915 года он зашел в квартиру последнего узнать, готовы ли метрические выписки на подлежащих призыву на военную службу, псаломщик ответил:

На кой-они черт нужны, все равно и этих людей переколотят. Варшаву и Ивангород немцы взяли и наших перекрошили. Наставил жопников, например, Фредерикса, вот они и работают. Раз к ним народ относится враждебно, то начерта их держать.

Феликсов заявил, что Тихов возвел на него ложное обвинение, так как давно старается выжить его из прихода, при этом сообщил, что Тихов в мае 1915 года при свидетелях, обвиняя правительство в бездеятельности, сказал: «А наш государь окружил себя министрами-немцами ослами, да и сам-то выходит осел». Вероятнее всего, в данном случае оба персонажа, и священник, и псаломщик, позволяли себе ругательства в адрес верховной власти. Часто обвинители вкладывали в уста обвиняемых те выражения, которые сами употребляли в адрес верховных особ.

В годы войны доносительство стало результатом как общей невротизации общества, так и усугубившихся социальных и политических противоречий.

В этом феномене проявилась «война патриотизмов», так как авторы большинства доносов подчеркивали свои верноподданнически-патриотические мотивы. Тем не менее сотрудники Департамента полиции относились к доносчикам с раздражением, так как им приходилось впустую тратить свое время, проводя обязательные расследования по каждому делу.

Погромы

В массовых настроениях 1914 года хорошо ощущался страх перед неизвестным, справиться с которым современники пытались с помощью патриотического энтузиазма. Тем не менее социальное поведение отражало истинную природу публичных патриотических изливаний.

Характерной приметой времени стала паника, развившаяся в пограничных с Германией и Австрией регионах. Особенно перепугались дачники, которые, штурмуя поезда, бросая вещи на перронах, битком набивались в вагоны. В. В. Шульгин вспоминал, как на одной из станций в его купе, когда он направлялся из Киева в Петербург, ворвались возбужденные женщины и вынудили его отдать им свое место.

Пытаясь по возможности охватить разные стороны общественных настроений, не выходя при этом за границы патриотической пропаганды, газеты нередко впадали в противоречия.

Так, «Вечернее время» умудрилось на одной полосе совместить заметку «Напрасная паника», в которой шла речь о панике среди русского населения Финляндии, с описанием общественных настроений на соседней колонке: «Решимость и воодушевление, ни тени подавленности или угнетения. И что главное — никакой паники».

Возвращавшаяся 18 июля из Германии М.Л. Казем-Бек с восторгом описывала толпы народа на станции Вержболов Виленской губернии, подчеркивая общность патриотического настроения:

Чувствовалась общность между всеми, чувствовалось, что надвигающаяся война будет желанной, популярной войной, чувствовалось, что мы дожили до великого исторического момента, до выполнения нашей исконной миссии… такого национального подъема, такой патриотической солидарности я не видела никогда.

Когда же путешественница благодаря протекции железнодорожного полковника получила место в вагоне следовавшего в Петербург поезда, в который тщетно пытались попасть находившиеся на перроне люди, настроения толпы ей увиделись в ином свете:

Через минуту наш вагон стали осаждать с обеих сторон… Становилось очень жутко… Невольно думалось, что если дверь не выдержит натиска или если начнут вышибать окна и толпа ворвется — наше положение будет ужасное… Эти страхи, очевидно, особенно приходили на ум единственному мужчине (не считая детей), ехавшему в нашем вагоне. Он струсил до крайности и хотел отпереть входную дверь, говоря, что иначе нас убьют. Мне пришлось принять самый авторитетный тон, почти прикрикнуть на него и сказать, что я запрещаю отворять дверь и всю ответственность за это беру на себя.

Казем-Бек, мечтавшая о Великой Всеславянской империи, была вынуждена признать массовую панику среди «населения всей приграничной полосы», но при этом искренне не могла понять, откуда она взялась, если пробил час исполнения панславистских грез.

В столичных «патриотических» толпах происходило брожение ксенофобских настроений, которое, повышая градус напряженности, ненависти, готово было вылиться в немецкие погромы.

Одним из первых и самых масштабных стал погром 22 июля в Петербурге. В этот день на Невском проспекте состоялся очередной патриотический митинг «союзников». Как всегда, несли национальные флаги и портреты императора. Толпа разрасталась за счет присоединявшихся к ней зевак. Прозвучало предложение двинуться к германскому посольству.

В Москве, Тифлисе и других городах толпы «патриотов» уже предпринимали попытки прорваться к консульствам враждебных держав, однако тогда их сдерживала полиция; в этот раз власти предпочли не вмешиваться, к тому же им было известно, что сотрудники посольства к тому времени успели покинуть здание (как позже выяснилось, не все).

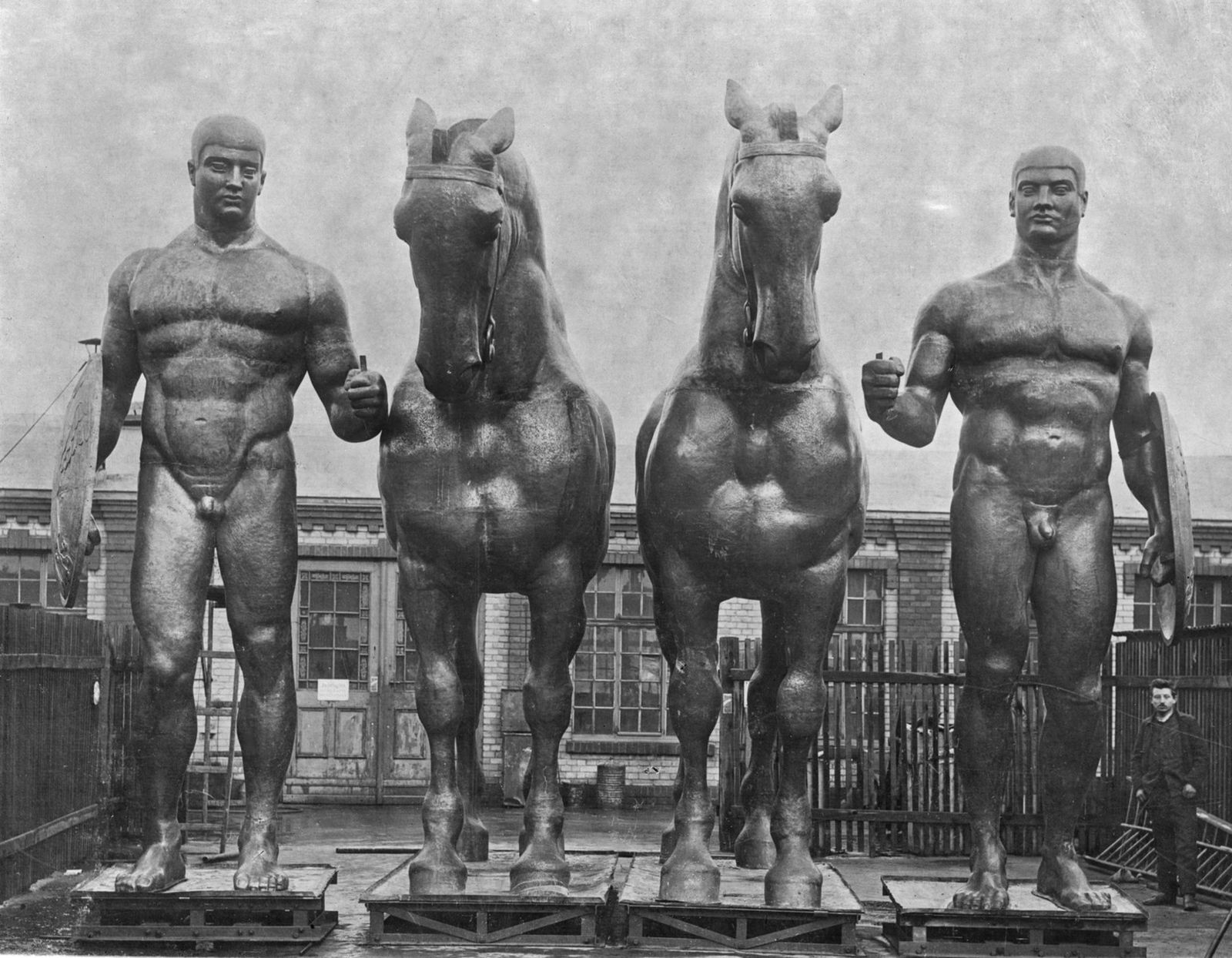

Перед тем как добраться до посольства, толпа «разогрелась» на редакции газеты «Цейтунг», забросав окна камнями. На улице Гоголя с ресторана «Вена» манифестанты сорвали флаги. Подойдя к посольству, толпа выломала ворота, высадила двери и ворвалась в здание. Как писала пресса, в первую очередь погромщики устремились на крышу, где располагалась массивная скульптура Диоскуров.

Статуи обнаженных «отроков Зевса» скульптора Э. Энке были установлены в 1913 году и вызвали неоднозначную реакцию общества: консервативные обыватели с возмущением заявляли, что языческие персонажи по соседству с Исаакиевским собором оскорбляют их религиозные чувства. Также критиковали и само здание, спроектированное архитектором П. Беренсом в неоклассическом стиле, которое выбивалось из архитектурного облика площади.

Подобные замечания высказывали А. Н. Бенуа, Н. Н. Врангель, Г. К. Лукомский и др. Вполне определенно высказался о здании М. Палеолог, как бы оправдывая действия черни, которую обвинил в акте вандализма: «Отвратительное как произведение искусства, строение это очень символично: оно утверждает с грубой и явной выразительностью желание Германии преобладать над Россией».

Теперь же обывателям представилась возможность одновременно «удовлетворить» свои художественные и политические амбиции. Свидетели сообщали, что толпа первым делом устремилась на крышу, сорвала немецкий флаг и подняла на флагштоке российский, сбросила с крыши немецкий герб. Погромщики устроили символический самосуд над государственным символом Германии — утопили герб в Мойке.

Также пытались сбросить и Диоскуров, но смогли одолеть только одну фигуру возницы, вторая повисла на выступе крыши. Во время погрома во внутренних помещениях обнаружили спрятавшегося германского подданного переводчика Альфреда Катнера.

Его приняли за шпиона и убили на месте, нанеся «глубокие кинжальные раны». Впоследствии говорили, что его застали якобы за сожжением секретных бумаг, которые покидавшие в спешном порядке столицу работники посольства забыли захватить с собой. По другой версии, он прятался от громил на чердаке за ящиками, по третьей — был убит, спасая от вандалов статуи Диоскуров на крыше. Также бытовала версия, что Катнера убили сами немцы за то, что он «слишком много знал». Черносотенная «Земщина» выдвинула предположение, что именно Катнер был организатором рабочих протестов в июле.

Полиция тщетно пыталась прекратить погром, пожарные поливали из шлангов разбушевавшихся «патриотов», однако, когда бесчинствующая толпа, разбив мебель и хрусталь, добралась до винного погреба, стало ясно, что погром быстро не остановить. К тому же погромщики не собирались сдаваться полиции: попытки штурма здания отражались градом камней и прочих предметов, попадавшихся под руку. Одному из жандармов разбили голову. Погром продолжался до семи часов утра 23 июля. Разгромив немецкое посольство, толпа отправилась к австрийскому, однако полиции удалось не допустить погромщиков к зданию.

Периодическая печать сочувственно отнеслась к подобному выражению народного гнева, частично оправдывая действия толпы возмущением, вызванным оскорбительными действиями немцев по отношению к вдовствующей императрице Марии Федоровне, чей поезд, направлявшийся из Дании в Россию, был задержан в Берлине и отправлен обратно в Копенгаген. Кроме того, газеты упоминали об аналогичных эксцессах, произошедших с русским посольством в Берлине: после отъезда посла С. Н. Свербеева немецкая толпа ворвалась в посольство и разгромила его и находящуюся на территории посольства православную церковь.

При этом газеты переносили груз ответственности на представителей низших слоев общества, хулиганов, которые якобы были единственными инициаторами и участниками погрома.

Газета «Вечернее время» сообщала, что первоначально стихийный митинг был организован представителями интеллигенции, которые, пропев гимн перед Исаакиевским собором, с криком «бей немцев!» разворотили мостовую и закидали булыжниками окна здания, после чего отошли в сторону, но в этот момент появились обычные спутники манифестаций — подростки и хулиганы. Раздались крики: «Надо громить! Идем внутрь»… Толпа хулиганов и подростков через ворота миссии ворвалась внутрь и забралась на крышу. Интеллигентная масса, участвовавшая в манифестации [и забрасывании посольства камнями.—В.А.], начала поспешно отходить назад.

Другие современники признавали разношерстность публики, участвовавшей в разгроме, отмечали даже роль великосветских дам. Генерал-майор отдельного корпуса жандармов А. И. Спиридович, наблюдавший погром, обратил внимание, что среди погромщиков, выбрасывавших вещи из окон посольства, особенно выделялась суетливостью «какая-то барышня в шляпке».

Впоследствии «патриотическая» общественность пыталась забыть этот погром как постыдный эпизод в процессе консолидации общества, однако многие усматривали прямую связь между «патриотическими» манифестациями 17–20 июля, разжигавшими национальную ненависть, пробуждавшими хулиганские инстинкты толпы, в которой новоявленные «патриоты» чувствовали свою безнаказанность, и погромом 22 июля. «Это последствие допускавшихся все эти дни патриотических манифестаций, принявших несомненно хулиганский вид», — записал 23 июля в своем дневнике городской голова И. И. Толстой о минувших событиях.

Показательно, что в один день с петербургским произошел погром в Барнауле, в процессе которого начался пожар, чуть не спаливший деревянный город. Вначале был разгромлен винный склад, а затем магазины иностранных фирм. Причем пьяная толпа по ошибке вместо немецких разгромила шесть датских торговых фирм.

Десятого октября в Москве также случился немецкий погром, в котором участвовали как студенты, «союзники», так и уличная шпана. В этот день на улицах Москвы встретились потоки представителей разных социальных групп, вдохновленных известиями о победах на фронте и решивших подкрепить успех войск успехами внутренней борьбы с немецким засильем. В газетах сообщалось, что главными инициаторами разгрома немецких магазинов были рабочие. Первой пострадала немецкая фирма «Эйнем» в Верхних торговых рядах.

Уже в полдень рабочие сорвали с нее вывеску и потребовали закрытия магазина. Нарядом полиции толпа была рассеяна, но к трем часам пополудни собралась вновь, более многочисленная. Невзирая на слабые попытки полиции не допустить погрома, толпа разбила окна, ворвалась внутрь магазина и уничтожила весь товар — варенье, конфеты, шоколад, пирожные и пр. Кроме того, пострадали магазины «Дрезден» на Мясницкой улице, «Мандль» на Софийке и в Неглинном проезде, «Гаррах», «Циммерман» и «Фирман» на Кузнецком Мосту, «Братья Боген» в Неглинном проезде.

Из-за погромов в отдельных частях города было прекращено трамвайное движение. Свидетель погрома В. Мошков писал из Москвы 14 октября 1914 года:

Ужасно обидно, что Москва осрамилась: горсть каких-то мерзавцев разгромила магазины «немецких подданных» — не забыв, конечно, и свои карманы. В числе «немецких» магазинов попали и Кутюрье, Сий и Лоок, Кузнецов, Бландов, Сущевский завод и др., не говоря о множестве немцев — русскоподданных.

Другому свидетелю погромов они напомнили революционные беспорядки 1905 года. Он счел их не патриотическим порывом, а прежде всего проявлением хулиганских инстинктов:

Последние дни самое мрачное настроение вследствие ужасных погромов немецких фирм: буквально вся Москва разгромлена и магазины заколочены досками. Хулиганы буйствовали два дня и жутко было смотреть на попустительство начальства. Это так живо напомнило погромы 1905 г., и так больно задело за живое.

Менее масштабные погромы немецких фирм повторились в Москве 24 ноября, вновь не без участия студентов, которые 10-го отмечали «толстовский день», а 23 ноября вышли на улицы с акцией протеста против ареста депутатов из социал-демократической фракции Думы.

Вероятно, самым известным немецким погромом за годы войны стал московский, имевший место в конце мая 1915 года. Его началу предшествовала череда слухов о немецких шпионах. Петербуржцы отмечали, что уже в первые дни войны «как-то странно сильно» стали говорить о шпионах. У всех на устах была фамилия графини Клейнмихель, «у которой, будто бы, был политический салон, где немцы почерпали много нужных сведений». Рассказывали, что ее арестовали, а также и бывшего градоначальника Д. В. Драчевского (вероятно, поводом к слухам послужила его отставка в июле 1914 года из-за растраты денежных средств), которого якобы тут же расстреляли. Находились очевидцы расстрела.

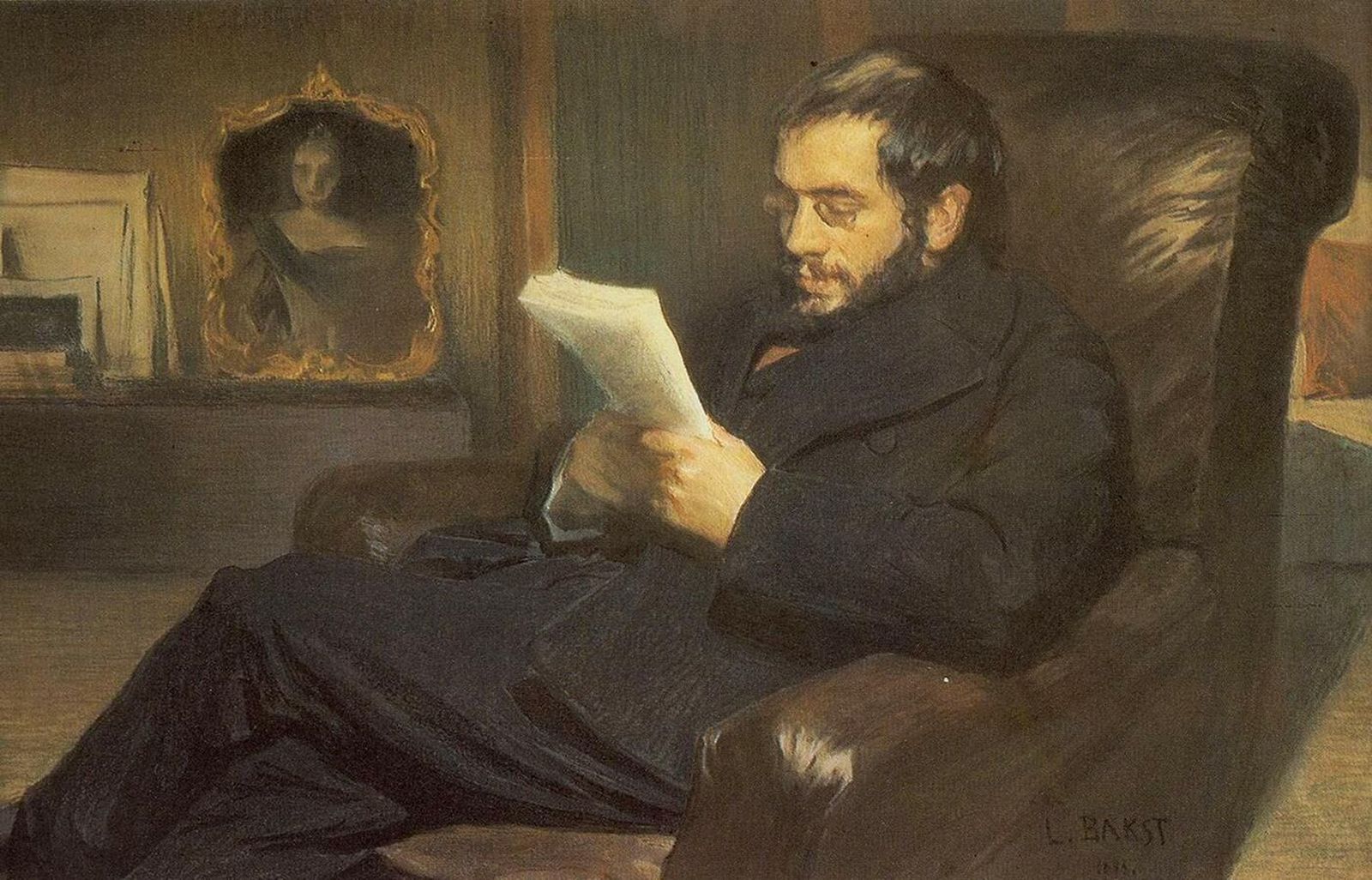

Поэт и писатель М. Кузмин с некоторым пренебрежением встретил начало войны и игнорировал на страницах своего дневника военные и политические сюжеты, но после того, как 14 августа 1914 года его знакомый показал ему немецкие политические карикатуры, записал в дневнике: «Не шпион ли? Слухи самые плохие».

Развитие германофобии и шпиономании привело к тому, что измену стали искать во дворце. Под подозрения попали императрица Александра Федоровна и ее сестра Елизавета — этнические немки.

В московском погроме как раз сыграли свою роль слухи о Елизавете Федоровне. Еще в августе 1914 года пошла молва, что занимавшаяся благотворительностью Елизавета якобы все собранные деньги переправляет своим родственникам в Германию, а теплые вещи раздает немецким и австрийским пленным.

26 мая 1915 года полторы тысячи рабочих московской ситценабивной мануфактуры Гюбнера объявили забастовку, выдвинули требование увольнения с мануфактуры всех служащих-эльзасцев и с национальными флагами, портретами царя под выкрики «Долой немцев» попытались прорваться на территорию оружейного завода Прохорова, где недавно произошел взрыв, приписанный молвой немецким шпионам.

Одновременно с ними на Тверской улице собралась толпа женщин-солдаток в количестве ста человек, которые рассчитывали получить от Комитета великой княгини Елизаветы Федоровны свою еженедельную работу — шитье для армии. Но им было объявлено, что нет пошивочного материала. Женщины стали возмущаться. Кто-то крикнул, что работы нет потому, что «немка» великая княгиня отдала все заказы немецкой фабрике «Мандль».

Помимо этого, стимулами погрома стал слух о том, что служащие на военных заводах этнические немцы являются шпионами, устраивают взрывы на складах с боеприпасами, заминировали несколько мостов через Москву-реку, распространяют холеру, отравляя артезианские колодцы (накануне газеты писали о массовом отравлении рабочих Прохоровской мануфактуры), а в кондитерских магазинах, принадлежащих немцам, продаются отравленные сладости (по этой причине во время погрома толпа не разворовывала кондитерские изделия в магазинах «Эйнем» у Ильинских ворот и «Динга»).

Погром начался с массового шествия рабочих с патриотическими знаменами и лозунгом «Долой немцев». Когда толпа громила мануфактуру Э. Цинделя, в ней уже насчитывалось не менее 10 тысяч человек. Во время погрома она схватила управляющего Карлсена, шведа; сначала его жестоко избили, а потом бросили в реку. Воспоминания современника позволяют реконструировать эмоциональное состояние участников беспорядков, в которых явно проявлялось аффективное начало. Проводивший официальное правительственное расследование антинемецких беспорядков действительный статский советник Н. П. Харламов писал впоследствии в мемуарах:

На берегу стояла огромная толпа народа, кричащая: «бей немца, добить его», и бросала в Карлсена камни. Двум городовым удалось достать ветхую лодку без весел и втащить в нее барахтавшегося в воде Карлсена. Озлобленная толпа с криками: «зачем спасаете?» стала бросать камни в лодку. На берег в это время прибежала дочь Карлсена — сестра милосердия, которая, увидев происходившее, упала перед рабочими на колени, умоляя пощадить ее отца. С теми же просьбами обращался к толпе полицмейстер Миткевич, который, указывая на дочь Карлсена, говорил: «какие же они немцы, раз его дочь наша сестра». Но озверевшая толпа с криком «и ее забить надо» продолжала кидать камни. Лодка быстро наполнилась водою, Карлсен упал в воду и пошел ко дну. Было это в шестом часу дня…

28 мая толпа действовала более разборчиво: появились списки с адресами немцев — накануне их публиковали газеты. Свидетели отмечали, что, когда жильцы доказывали принадлежность квартиры подданным Российской империи, предъявляя паспорта хозяев и демонстрируя православные иконы, погромщики уходили. В противном случае ломали всю мебель, уничтожали личные вещи, выкидывая их на улицу.

Хотя среди погромщиков было много мародеров, которые стремились похитить вещи для последующего сбыта, в некоторых случаях громилы не допускали грабежей, отбирали украденные вещи и тут же, на месте, уничтожали их.

И. Жилкин описывал, с каким остервенением толпа набрасывалась на товары:

«С жестоким увлечением уничтожала толпа предметы. Разрывали руками, распарывали ножами… Улица была усеяна лоскутами шелка, сукна, атласа, драпа. В озорстве толпа навешивала эти клочья на экипажи, автомобили, которые продирались сквозь толпу».

Патриотические чувства погромщиков подкреплялись присутствием градоначальника генерал-майора А. А. Адрианова, который пытался не допустить разгрома торговых заведений, но на деле фактически оказался во главе восстания, выражая молчаливое сочувствие громилам. Он встал во главе толпы, шедшей с портретами царя из центра города к Красным воротам и громившей по пути магазины с иностранными вывесками.

Об истинном лице патриотов-погромщиков мы узнаем из письма одного из активных участников беспорядков, которое он написал своему товарищу Матвею Егорову в действующую армию:

Дорогой товарищ Мотя, живем мы слава Богу; обижаться не на что — одеты и сыты, а лишние деньжонки пропиваем на одеколоне. Мы так к нему привыкли, что и не вспоминаем о водке, а достанется — и той попьем… 28 мая здесь был разгром немецких магазинов. Вот когда обогатилась и оделась нищета. Тут тащили все и кто как успел. Многие возили прямо на извозчиках. Мы с Петушком пошли на Ильинку к Вильборну; напились в лоскутки; много принесли домой, а также продали рублей на 25. Мы большей частью пили и тащили коньячек. Пришли с ним домой в семь часов утра вдрызг; костюмы порвали и оба без шапок. Немного отдохнули, похмелились и пошли к Роберту Кенцу; тут мы натаскали много вещей, но у нас все отобрали, так как после семи часов утра вышел приказ задерживать и арестовывать, кто тащит награбленное. Арестованных очень много, много также раненых и мертвых, прямо напивались до смерти, а некоторые просто захлебнулись в бочке, потому что пили прямо из бочек. Вот когда было пьянство, как никогда, была пьяна почти вся Москва.

Однако майские события несли в себе опасность не только для немцев и различных иностранных торговцев. Как вспоминал генерал Ю. Н. Данилов, протест толпы приобретал политическую направленность: звучали оскорбления в адрес «немки» императрицы Александры Федоровны, от которой требовали ухода в монастырь по примеру ее сестры, вдовы великого князя Сергея Александровича, а также раздавалась брань по отношению к Гришке Распутину.

В рабочих слоях говорили, что майский погром — это репетиция более грандиозных событий в Петрограде. Абсурдные массовые слухи наполняли стихийные погромы характерными смыслами времени. При этом ксенофобия как способ мышления не делает принципиальных различий между инородцами, поэтому одновременно с ненавистью к немцам распространялась ненависть к представителям других национальностей. Тульский обыватель еще в октябре 1914 года сделал в письме такое замечание: «Антигерманизм, антисемитизм, антиукраинство — это все ягоды одного поля, растущие на одном корне и друг друга питающие. Чем полнее расцветет антигерманизм, тем ярче распустится юдофобство».

Бытовая ксенофобия становилась фактором невротизации российского общества. Причем страдали не только те, чьи права ущемлялись, но и сочувствующие им современники, чей уровень эмпатии не позволял участвовать в развязанной травле. Нередко конфликты вспыхивали среди родственников, по-разному понимавших природу патриотизма. А. Н. Бенуа описал скандал, разгоревшийся 11 декабря 1916 года за обедом у его брата.

К десерту подошли две кузины, которых в семье прозвали «гамбургскими», так как они родились в Германии. А. Н. Бенуа в шутку обратился к ним с приветствием на немецком языке, и тогда его брат Л. Н. Бенуа громко, с крайним раздражением воскликнул: «Я запрещаю говорить в моем присутствии на этом поганом языке!» Дочь А. Н. Бенуа это возмутило:

Она вскочила, подошла к дяденьке и стала в истерике на него кричать ужасные слова. «Кровопийцы, мерзавцы, убийцы!.. — так и посыпались!.. — Мало вам пролитой крови? Бог вас накажет!!!» Несчастный Леонтий от такой неожиданности совсем оторопел… Насилу Атечку оттащили и увели в другую комнату, где с ней сделался форменный припадок. А вообще все менее выносима семейная атмосфера.

Война и пропаганда разливали в обществе ненависть, создавая почву для будущих социальных, этнических и политических конфликтов. Патриотическая пропаганда и действия военных властей, в основе которых лежала эксплуатация образов внешнего и внутреннего врага, способствовали распространению массовых фобий, не дававших воспринимать действительность рационально и порождавших абсурдные слухи, которые по мере ухудшения внутриполитической ситуации в стране стали переносить на представителей дома Романовых. Общая социально-экономическая ситуация обостряла застарелые этнические конфликты и превращала национальный вопрос в революционизирующий фактор.

Читайте также

Двуликая природа патриотизма: форма любви или чистая манипуляция?

Крысы в спасательной шлюпке и казус доброго нациста. Как работает коллективная ответственность?

Коллективное бессоZнательное. Торжество абсурда в фотоподборке о Z-символике в России

Политика управляемого антисемитизма при Сталине: шовинизм в прессе, дело врачей, дипломатия с Рейхом и признание Израиля