Отношение к евреям в СССР было противоречивым: с одной стороны, декларировалось равенство всех наций, поддерживались народная культура и язык, с другой — из-за дипломатических отношений с Третьим рейхом в конце 30-х евреев увольняли со всех правительственных должностей, а масштабная антисемитская кампания стала частью послевоенных репрессий.

Как при Сталине сосуществовали братство народов и шовинизм рассказывает Эмиль Паин в очерке из книги «Этничность, нация и политика» о том, в чем заключалась новая этническая политика «вождя», зачем сразу после войны упразднили комитет, документировавший последствия Холокоста, как пропаганда объясняла репрессии против врачей, актеров и политиков еврейского происхождения и почему СССР признал государство Израиль, хотя идея политического объединения евреев считалась в Союзе уголовным преступлением.

О природе и проявлениях сталинского антисемитизма не прекращаются научные дискуссии, но я ограничусь анализом лишь одной особенности сталинского антисемитизма как государственной политики — его прагматизма, нетипичного для ксенофобии, которая, как правило, опирается на иррациональные эмоции. Немецкий историк Леонид Люкс отмечает, что в отличие от антисемита-фанатика Гитлера, для которого уничтожение евреев являлось абсолютным приоритетом, «Сталин был прежде всего „техником власти“. Он был способен сдерживать свою ненависть, если это обеспечивало ему сохранение деспотического господства». Эта прагматическая технология хорошо объясняет перемены в политике вождя по отношению к евреям, впрочем, в такой же мере, как и к другим национальным меньшинствам страны.

Типичное меньшинство

Поддержка советским правительством национального развития евреев точно совпадает с периодом, когда такую же поддержку получили все «ранее угнетенные народы» (1920–1936). Затем этнополитический маятник качнулся в противоположную сторону — сворачивания политики коренизации, и это затронуло и еврейское население страны, хотя практика репрессий непосредственно по отношению к этой этнической группе проявилась чуть позже времени, названного историками периодом Большого террора (1937–1938). Проиллюстрируем эти циклы двумя примерами.

Еврейские национальные районы и сельсоветы. В Российской империи евреи не имели права заниматься сельским хозяйством. Согласно действовавшим до 1917 года «Временным правилам» (1882) евреям запрещалось: селиться в сельской местности; приобретать или арендовать недвижимое имущество и земельные угодья вне местечек и городов в черте оседлости. Скученность населения в местечках-гетто становилась ужасающей, поэтому для евреев была благом открывшаяся в советское время возможность их обустройства на селе.

В 1924 году советским правительством при финансовой помощи еврейской благотворительной организации «Джойнт» были организованы первые еврейские поселения-коммуны в Херсонской области, а в 1926-м — в степной части Крыма, в окрестностях Кривого Рога и Запорожья. В 1927–1930 годах на этих землях были созданы еврейские национальные районы, в которых не только бытовое общение, но и делопроизводство, а также школьное обучение велись на еврейском языке идиш.

В эти же годы в СССР образовались десятки других национальных районов — польских, немецких, финских, болгарских и др. Они создавались трудно, годами, а ликвидированы были в одночасье и тотально. 17 декабря 1937 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло Постановление «О ликвидации национальных районов и сельсоветов», под предлогом того, что «многие из этих районов были созданы врагами народа с вредительскими целями».

Еврейский театр. Ненамного дольше просуществовал другой символ эпохи коренизации — Государственный еврейский театр (ГОСЕТ) — первый в мировой истории театр на языке идиш, субсидировавшийся государством. Он был создан в 1919 году в Петрограде, в 1920-м переведен в Москву; прославился в период, когда его возглавлял Соломон Михоэлс (1929–1948), народный артист СССР и лауреат Сталинской премии, но спустя год после убийства Михоэлса в 1948 году, в результате спецоперации МГБ, были ликвидированы как Московский ГОСЕТ, так и все еврейские театры в СССР — в Киеве, Харькове, Черновцах, Минске и др.

Коренизация, проводимая Сталиным, безусловно, не дает оснований для обвинения его в антисемитизме, напротив, в этот период у евреев появились невиданные возможности для самореализации. Евреи — артисты и писатели, советские наркомы и военачальники, врачи, инженеры и ученые, — такой массовости и таких возможностей для социальной мобильности евреев, разумеется, никогда не было в Российской империи.

Репрессии 1937–1938 годов тоже не свидетельствовали о политике антисемитизма, поскольку не были этнически избирательными по отношению к евреям, в отличие от репрессий конца 1940-х. Национальные районы и сельсоветы закрыли все без разбора; военачальников репрессировали невзирая на их национальность, и по такому же принципу расстреливали членов Политбюро: евреев Зиновьева и Каменева, русских Бухарина и Постышева, поляка Косиора и украинца Чубаря.

Большинство экспертов признают, что первые проявления сталинской политики антисемитизма проявились в 1939 году.

Сталинский НЭП

В мае 1939 года, готовясь к заключению договора с гитлеровской Германией, Сталин сместил М. Литвинова, многолетнего руководителя внешней политики СССР, с поста наркома по иностранным делам, во-первых, как противника сближения Советского Союза с Германией и сторонника противоположной стратегии — «коллективной безопасности» как коалиции СССР с западными демократиями для противодействия гитлеровской агрессии; во-вторых, как еврея. Максим Литвинов, урожденный Меер Валлах, уже и по своей национальности не годился для переговоров с нацистами, открыто проводившими политику фанатичного, расового антисемитизма.

Место наркома занял В. Молотов, который так вспоминал об этих события: «В 1939 г., когда сняли Литвинова и я пришел на иностранные дела, Сталин сказал мне: „Убери из наркомата евреев“».

Трудно сказать, в какой мере приведенная цитата адекватно отражает слова и личную позицию Молотова, поскольку она дана в записи писателя Ф. Чуева. И даже если он точно, без искажений, передал высказывание советского политика, то сама цитата не дает оснований для определения Молотова как фанатичного антисемита, хотя бы потому, что он был женат на еврейке Полине Жемчужиной. Тем не менее, на наш взгляд, Молотов мог в то время проводить антиеврейскую политику, вне зависимости от своих этнических симпатий или антипатий, руководствуясь совсем другими суждениями.

Главное, что второй человек в Политбюро хорошо ощущал веяния политической конъюнктуры и перепады настроения «Самого». Так или иначе, чистку дипломатических рядов Молотов тогда начал, пусть и не самую радикальную, а спустя почти полвека оправдывал свои действия в беседе с писателем Ф. Чуевым: «Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно». Перемены Кремля по отношению к евреям были замечены в Берлине. Судя по ряду публикаций, Риббентроп, вернувшись из Москвы, докладывал Гитлеру, что советское руководство проявило решимость покончить с «еврейским засильем», прежде всего среди интеллигенции.

Пакт с Германией о ненападении потребовал от советского руководства в 1939 году начать кадровую чистку по этническому признаку. Поразительно, что и начавшаяся война с Германией породила в какой-то мере те же следствия, хотя и совсем по иной причине.

Первые месяцы войны, отступление Красной армии, дезертирство — все это подтолкнуло Верховного главнокомандующего к поиску новых идеологических скреп, взамен интернационализма, для идейной мобилизации войск и населения. К этому времени никакие идеологические ограничения не сдерживали Сталина — оппозиция из числа ленинской гвардии, следившая за соблюдением истинного марксизма, была разгромлена, существующее Политбюро признавало в качестве святыни любые его идеи, а сам вождь был тотально и глубоко беспринципным. Единственным «божеством», признаваемым диктатором, была «революционная целесообразность», при которой цель всегда оправдывает средства. Во имя такой целесообразности вождь готов был менять свои теоретические и идейные установки.

Так или иначе, в 1941 году Сталин позволил себе в очередной раз круто поменять свою риторику, используя те идеи, с которыми еще недавно сам же и боролся. Если в период коренизации Сталин провозглашал необходимость борьбы «с пережитками великодержавного шовинизма, являющегося отражением былого привилегированного положения великорусов», то с началом войны он стал опираться и на великодержавие, и на принципы иерархии народов во главе с русскими народом как «старшим братом» и «народом-организатором». Это был сталинский НЭП — Новая Этническая Политика, ориентированная на популизм в отношении к этническому большинству и на традиционалистскую риторику.

Эти перемены хорошо известны, и мы лишь кратко о них напомним. 3 июля 1941 года в первом после нападения на СССР фашистской Германии публичном выступлении вождя по радио прозвучало необычное для коммунистического лидера обращение «братья и сестры». В ноябре 1941 года Сталин с мавзолея призвал советских людей вдохновляться не только личностью Ленина, но и «мужественным образом наших великих предков» (терминология как в нынешней российской Конституции); в 1943-м воинствующий атеист восстановил Московскую патриархию и для участия в избрании патриарха из лагерей освободили многих иерархов церкви.

В мае 1945-го Сталин произнес знаменитый тост «Я пью прежде всего за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза». Довольно скоро диктатор показал, чего в действительности стоит его показное русофильство, инициировав в 1949 году «Ленинградское дело» всего лишь за идею ленинградских партийцев создать в РСФСР такие же республиканские органы ВКП(б), какие уже были в других республиках.

В годы войны сугубо популистское возвеличивание «государствообразующего народа» (этот термин сегодня появился в российской Конституции) было воспринято партийной номенклатурой как сигнал для очередной этнической чистки кадров. 17 августа 1942 года начальник Управления агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) Г.Ф. Александров направил записку в секретариат ЦК, в которой критиковал «еврейское преобладание» в некоторых учреждениях культуры, требовал провести «обширную чистку». Он писал:

В течение ряда лет во всех отраслях искусства извращалась национальная политика партии. В управлениях Комитета по делам искусств и во главе многих учреждений русского искусства оказались нерусские люди (преимущественно евреи). <...> Не случайно, что в консерваториях учащимся не прививается любовь к русской музыке, русской народной песне и большинство наших известных музыкантов и вокалистов (Ойстрах, Э. Гилельс, Флиэр, Л. Гилельс, Гинзбург, Фихтенгольц, Пантофель-Нечецкая) имеют в своем репертуаре главным образом произведения западноевропейских композиторов.

Александров предлагал «разработать мероприятия по подготовке и выдвижению русских кадров» и «провести уже сейчас частичное обновление руководящих кадров в ряде учреждений искусства». Правда, Гилельса с Ойстрахом и прочих упомянутых начальником Агитпропа музыкантов так и не удалось заменить, но кадры руководителей творческих организаций основательно почистили, несмотря на военное время. Но не только их.

Секретарь ЦК партии по организационным и кадровым вопросам Г. Маленков осенью 1944 года направил партийным организациям страны директивное письмо, которое тогда в партийных кругах называли «маленковским циркуляром». В нем перечислялись должности, на которые назначение людей еврейской национальности было нежелательным. Одновременно вводились ограничения и на прием евреев в вузы.

Впрочем, в годы войны антисемитизм служил лишь одним из многих инструментов в политике могущественного политического комбинатора. Это было секретное оружие (для «служебного пользования» партийных кадровиков и специальных служб), тогда как публично и демонстративно провозглашалась ведущая роль Страны Советов в поддержке евреев, подвергавшихся геноциду со стороны нацистов. Это пропагандистское направление использовалось для укрепления коалиции СССР со своими западными союзниками.

От пакта с Гитлером — к опоре на всемирную еврейскую солидарность

В июне 1941-го М. Литвинова возвращают в Наркомат иностранных дел СССР в качестве заместителя наркома и одновременно посла в США. В обязанность ему вменяют дипломатическое обеспечение налаживания взаимоотношений с союзниками.

Сталин и на этом направлении радикально меняет свою риторику — он перестает использовать слово «демократия» в сугубо презрительной коннотации («демократия эксплуататоров») и подчеркивает необходимость сотрудничества с демократическими государствами Запада.

В обращении 31 июля 1941 года Сталин говорит: «Война Советского Союза за свободу нашего отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за демократические свободы». Готовность советского руководства опереться на всемирную еврейскую солидарность вступала в противоречие с фундаментальной догмой «великого учителя» о том, что евреи не являются единой этнонацией — единой этнической общностью, и у них отсутствует этническая солидарность. В своей главной теоретической работе «Марксизм и национальный вопрос» Сталин, споря с известным австрийским теоретиком нации Отто Бауэром, писал:

Бауэр говорит об евреях, как о нации, хотя и «вовсе не имеют они общего языка», но о какой общности судьбы и национальной связности может быть речь, например, у грузинских, дагестанских, русских и американских евреев, совершенно оторванных друг от друга, живущих на разных территориях и говорящих на разных языках?

Но обстоятельства потребовали от вождя отступления от этого тезиса, и он легко отступил, как и во многих других случаях. 24 августа 1941 года в Москве был проведен митинг видных представителей советского еврейства, который транслировался по радио. Деятели науки и культуры обратились к «братьямевреям во всем мире» с призывом поддержать Советский Союз в борьбе с фашизмом. Это послание было услышано, на него откликнулись видные представители еврейских организаций Америки, Великобритании и Палестины.

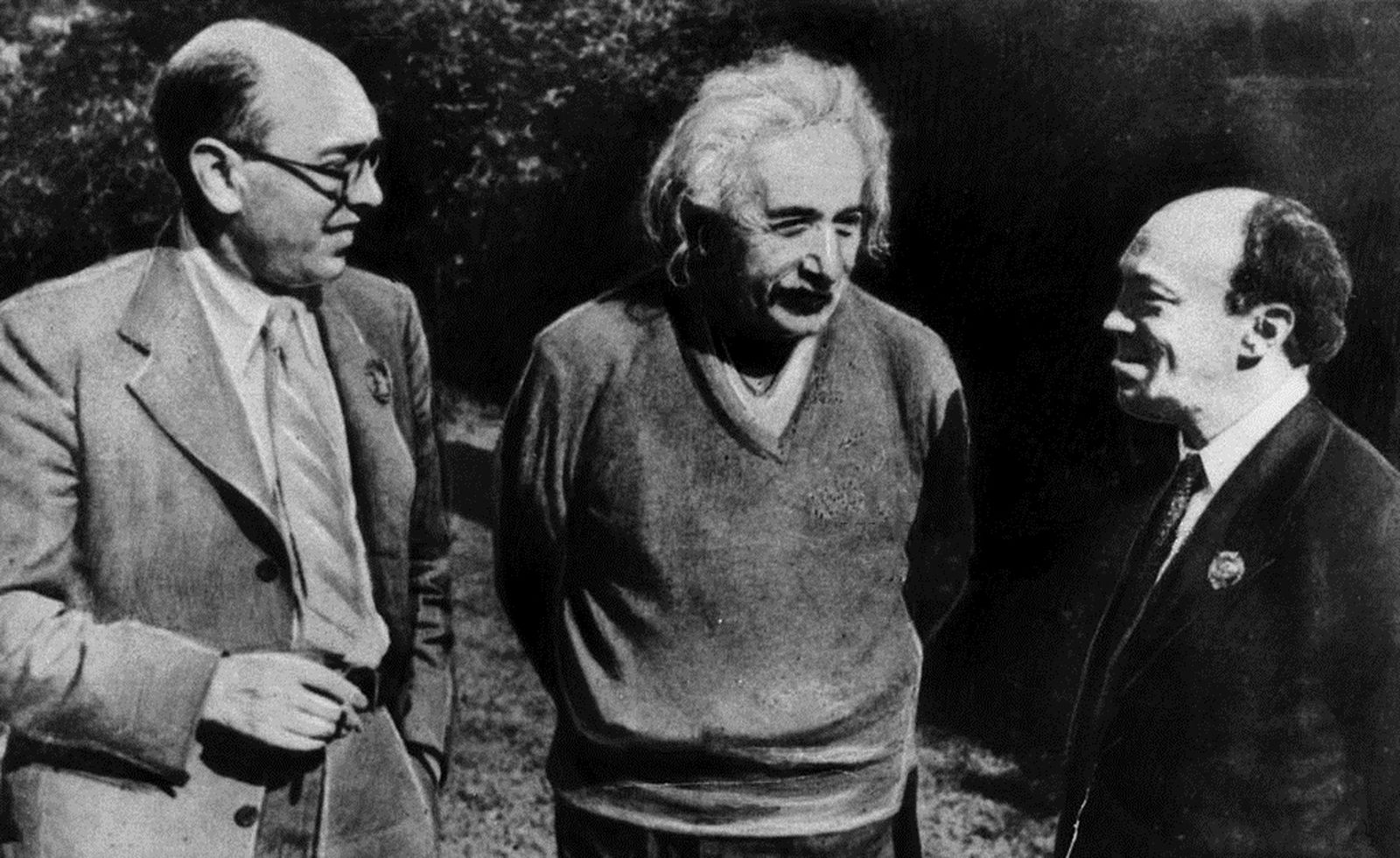

Летом 1941 года было принято решение создать Еврейский антифашистский комитет (ЕАК) под эгидой Совинформбюро, один из руководителей которого, С. Лозовский, курировал ЕАК. С сентября 1941-го его председателем и публичным лицом стал Михоэлс. Комитет был создан для оказания информационного воздействия на общественное мнение западных стран в целях политической и материальной поддержки СССР в войне с Германией. В феврале 1943 года было организовано пропагандистское турне представителей ЕАК — Михоэлса и Фефера по США, Мексике, Канаде и Великобритании. Их восторженно встретили в этих странах, и эта поездка, помимо идеологических дивидендов, позволила собрать 32,8 миллиона долларов на нужды фронта.

Время Великой Отечественной войны стало еще одним периодом высокой активизации и социальной мобильности советских евреев, разумеется, той их части, которая не оказалась на оккупированной территории и в лагерях смерти. «Маленковский циркуляр» и другие секретные распоряжения партийной власти работали, очищали от евреев кадры дипломатического корпуса и спецслужб (кроме внешней разведки), но в военное время почти не затронули армию и оборонку. Наркомом боеприпасов был еврей Ванников, наркомом танковой промышленности — еврей Зальцман. Евреи были директорами крупнейших военных заводов, главными конструкторами в производстве новых вооружений — самолетов, танков, реактивных минометов, занимали ведущие позиции в «атомном проекте».

На фронте представительство евреев в действующей армии было существенно выше их доли в населении страны — 501 тысяча военнослужащих примерно на 3 миллиона человек (имеются данные только по переписи 1939 года, без учета множества изменений, которые произошли к 1941-му). В годы войны десятки евреев-офицеров стали генералами.

К 1945 году в Советской армии на 501 тысячу военнослужащих еврейской национальности насчитывалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов. Для сравнения отмечу, что в армии США на 556 тысяч солдат-евреев приходилось 23 генерала и адмирала этой же национальности.

После окончания войны ситуация в Советской армии стала быстро меняться. Вот один из примеров. Генерал-лейтенант Арон Карпоносов с 1942 по 1946 год занимал должность заместителя начальника Генерального штаба, и его коллега, генерал Штеменко, так о нем писал:

Это был настоящий генштабист — умный, очень трудолюбивый и исполнительный, вежливый, но твердый.<...> Но вот Верховный его очень не любил. Мы не раз с А.И. Антоновым слышали от Сталина нелестные отзывы о Карпоносове, хотя ему было известно, что дело свое тот ведет безукоризненно.

Во время войны Сталин не любя терпел генерала Карпоносова, но сразу после окончания военных действий на Дальнем Востоке приказал убрать его не только из Генштаба, но и из Москвы — перевести в Поволжский округ. В угоду политической целесообразности Сталин умел сдерживать свои негативные эмоции, однако, когда обстоятельства позволяли, он с удовольствием удовлетворял свои прихоти. Вот и от Еврейского антифашистского комитета, изначально чуждого ему, и от его председателя С. Михоэлса диктатор с удовольствием избавился после войны как от отработанного материала. Михоэлса в 1948 году устранили с помощью секретной операции, представив убийство как бытовой инцидент — наезд неизвестной «тяжелой грузовой автомашины» (ныне информация об этой операции МГБ доступна всем), а ЕАК ликвидировали в 1949 году демонстративно, показательно.

Великая Отечественная война закончилась, и почти сразу началась холодная война — вчерашние союзники быстро превратились во врагов. В таких условиях еврейские организации стали не просто ненужными, но и приобрели статус «пособников врага». 1946–1952 годы стали временем наиболее полного проявления в СССР политики государственного антисемитизма — дискриминации евреев в различных сферах жизни, репрессий против еврейских организаций и людей, являвшихся культурными символами советского еврея, а также формирование в массовом сознании негативного образа евреев как коллективного врага народа для запугивания им населения страны. Вместе с тем и в новых условиях политика государственного антисемитизма развивалась весьма своеобразно, то нарастая, то затухая. Она продвигалась какими-то зигзагами, галсами, подобно паруснику, приспосабливающемуся к перемене ветра.

Демонстративный антисемитизм и его примечательные перерывы

В начале 1946 года М.А. Суслов, тогда заведующий внешнеполитическим отделом ЦК КПСС, написал докладную записку своему куратору, секретарю ЦК А.А. Жданову — о Еврейском антифашистском комитете как националистической организации («Комитет подспудно пропагандировал идею превосходства еврейской нации»), связанной с зарубежной подрывной организацией «Джойнт». Записка руководству понравилась, через год М. Суслова произвели в секретари ЦК, но принятие репрессивных мер к ЕАК было отложено.

Жданов в это время выдвинулся на вторую, после вождя, позицию в Политбюро: с августа 1946 года он вместо Маленкова стал председательствовать на заседаниях Оргбюро ЦК, одновременно возглавив идеологическую работу в партии. В его подчинении (и в каком-то смысле под его защитой) находилось и Совинформбюро, внутри которого действовал и ЕАК. Еще важнее то, что в это время не только главному идеологу партии, но и самому генералиссимусу нужны были свежие устрашающе-объединяющие идеи, направленные на все общество, а не на какую-то отдельную этническую общность.

Важнейшей из таких идей стала борьба с «космополитизмом». Первоначально этот термин не имел этнической окраски — космополитами в то время партийные лидеры называли всех инакомыслящих, точнее, ту часть советской интеллигенции, которая мечтала о либерализации политического режима и о сближении Советского Союза с демократическими государствами. Такие «космополиты» подлежали всеобщему осуждению за «низкопоклонство перед Западом».

14 августа 1946 года было принято постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором обличались «произведения, культивирующие несвойственный советским людям дух низкопоклонства перед современной буржуазной культурой Запада». Осуждение «низкопоклонства» было той «новой» идеей, которая рождалась из хорошо забытой старой, традиционной для Российской империи охранительной доктрины «казенного патриотизма», объявлявшего всякое инакомыслие угрозой Отчеству и следствием иноземного влияния.

Всегда в России лишь один шаг отделял запугивание соотечественников происками иноземцев от массового притеснения местных инородцев (иноверцев), поэтому эпохи политической реакции сопровождались подъемом антисемитизма: так было в правление Николая I, Александра III и Николая II.

Эта закономерность проявилась и в Советском Союзе, обусловив постепенное соединение в пропагандистской риторике образа «гнилого интеллигента-космополита» со стереотипным образом евреев, сложившимся еще в Российской империи и широко тиражировавшимся до 1917 года. Это образ человека из «чуждого племени», враждебного русскому народу.

По свидетельству бывшего заместителя министра МГБ М. Рюмина, в этом ведомстве уже с 1947 года главенствовал такой стереотип, поэтому было принято считать всех евреев потенциальными «врагами народа». В том же году министр госбезопасности В.С. Абакумов доложил вождю о «сионистском заговоре», возглавляемом артистом Михоэлсом и направленном лично против вождя. Начались аресты среди деятелей еврейской культуры, которые должны были дать показания против Михоэлса и членов ЕАК.

В январе 1948 года Ю. Жданов на совещании с деятелями культуры использовал выражение «безродный космополит». Оно было подхвачено прессой и вскоре стало весьма популярным в качестве негативного этнического клише для оскорбительного обозначения евреев, характеризующего их как людей не склонных к патриотизму и даже как предателей Советской родины.

Многое говорит о том, что уже в начале 1948 года власти были готовы идейно и организационно к проведению показательного процесса против «безродных космополитов», или, что считалось тождественным, активистов еврейского буржуазного национализма, «наймитов Запада». Но вдруг от Хозяина поступил сигнал «снизить обороты». Михоэлса в январе 1948 года ликвидировали, но тайно, а членов ЕАК еще на год оставили на свободе; в прессе затихла не только антисемитская, но и антисионистская компания... Чем была обусловлена эта незапланированная «остановка по требованию»?

Первая остановка: Израильский плацдарм

17 мая 1948 года Советский Союз первым в мире признал новое государство Израиль, несмотря на то что оно провозглашало идею сионизма (соединение всех евреев на исторической родине) в качестве государственной идеологии. Ленин считал, что «сионистское движение непосредственно гораздо более грозит развитию классовой организации пролетариата, чем антисемитизм». В Советском Союзе сионизм признавался уголовным преступлением.

Однако Сталин и в этот раз позволил себе пренебречь идейными и правовыми принципами в расчете на геополитический выигрыш для Советского Союза, приобретающего в лице Израиля верного союзника на Ближнем Востоке, поскольку ожидал, что новое государство, в котором главенствовала социалистическая Рабочая партия (МАПАЙ), может стать плацдармом СССР на Ближнем Востоке. Когда в мае Арабская лига начала военные действия против нового государства, Сталин решительно и определенно осудил арабскую сторону, и 30 мая 1948 года в редакционной статье в газете «Правда», одобренной накануне Оргбюро ЦК партии и лично вождем, была изложена позиция Кремля по этому вопросу:

Надо ясно сказать, что, ведя войну против молодого израильского государства, арабы не сражаются за свои национальные интересы, ни за свою независимость, но против права евреев создать свое собственное независимое государство. Несмотря на всю свою симпатию к движению национального освобождения арабского народа, советский народ осуждает агрессивную политику, ведомую против Израиля.

Выступая за права евреев на национально-государственное самоопределение, Сталин как будто отвергал свою же теоретическую концепцию о том, что евреи, не обладая «национальной связностью», не являются нацией, — и в Советском Союзе они не считались нацией, дотягивая только до уровня народности.

Однако во внешней политике все эти тонкости сталинской теории наций отбрасывались. Советский Союз поддержал Израиль не только дипломатически, но и вооружением, доставленным через Чехословакию. В основном это было трофейное оружие, отремонтированное советскими специалистами, включая 25 самолетов «Мессершмитт». Поставки оружия во многом помогли Израилю отстоять свою независимость.

В сентябре 1948 года в Москву в качестве первого посла Израиля прибыла Голда Меир, восторженно встреченная советскими евреями. Полина Жемчужина, жена Молотова (и бабушка нынешнего депутата В. Никонова), в беседе с израильским послом 8 ноября 1948 года сказала:

Пусть у вас, Израиля, все будет хорошо. Если с вами все будет в порядке, то и у евреев во всем мире все будет хорошо.

Эта встреча оказалась для Жемчужиной роковой — уже 29 января 1949 года она была арестована и обвинена в «многолетней связи с еврейскими националистами».

«Безродный космополитизм» обрел национальность

В январе 1949 года кампания борьбы с космополитами возобновилась с новой силой и в это время приобрела исключительно антиеврейскую направленность. 20 января куратор Еврейского антифашистского комитета и член ЦК ВКП(Б) С. Лозовский был исключен из партии, а 26 января арестован вместе с 11 другими членами ЕАК.

28 января «Правда» опубликовала редакционную статью «Об одной антипатриотической группе театральных критиков». Смысл этой статьи хорошо передает одна цитата: «А какое представление может быть у А. Гурвича о национальном характере русского советского человека...» Фактически это же говорил в 1942 году Александров про людей с «такими фамилиями, как Ойстрах, Гилельс, Флиэр, Фихтенгольц». Однако тогда это писалось в закрытом письме, доступном только секретарям ЦК и членам Политбюро, а в январе 1949 года эта старинная антисемитская идея была заявлена публично и широко через главную газету страны.

В статье антипатриотами были названы люди преимущественно с явными еврейскими фамилиями, но последней в списке стояла фамилия Холодов. Через пару дней газета «Культура и жизнь», орган ЦК ВКП(б), внесла ясность в список безродных космополитов, поставив после псевдонима Холодов настоящую его фамилию (Меерович). После этого газеты, центральные и городские, в Москве и в республиках, подхватили кампанию раскрытия псевдонимов писателей, журналистов, артистов, режиссеров — евреев по национальности. Фактически началась кампания тотальной травли евреев, сопровождающаяся изгнанием их не только из редакций газет и журналов, но из советских и партийных органов, вузов, Академии наук и многих других государственных учреждений. Напомню, что в СССР почти все предприятия и учреждения были государственными.

Это было время, когда многие советские евреи ожидали того, о чем впоследствии писал поэт Иосиф Бродский, — своей депортации в Сибирь или в Казахстан, подобно той, которую пережили крымские татары или советские немцы. Не только евреи, но и другие советские граждане, не забывшие процессы – годов, могли ощущать приближение первого после войны крупного судебного процесса. Все было готово для показательного и устрашающего наказания главных космополитов: был написан сценарий процесса и из большинства арестованных членов ЕАК были выбиты показания против себя.

Пресса требовала от имени народа строгого наказания националистов-шпионов. Однако диктатор вновь удивил даже ближайших своих сподвижников, взяв второй перерыв в кампании борьбы с «безродными космополитами» — суд над ними был отложен на три года. Возможно, так Сталин подтверждал свой образ «гениального вождя», действия которого недоступны пониманию простых смертных, в том числе и окружающей его серой массы придворных, слепых котят, как он их нередко называл. Чем непонятнее и загадочнее действия вождя, тем больше в него верила масса: «Верую, ибо абсурдно».

Вторая остановка: «Ленинградское дело»

В марте 1949 года, через три месяца после начала кампании разоблачения литературных псевдонимов, появились признаки ее сворачивания. Писатель И.Г. Эренбург в своих воспоминаниях о том времени ссылается на устное и конфиденциальное сообщение руководителя Союза советских писателей А.А. Фадеева — на закрытой встрече с редакторами газет Сталин заявил: «Раскрытие литературных псевдонимов недопустимо. Это пахнет антисемитизмом». Чтобы не пахло, исполнители воли вождя устранили «запах» антисемитизма — публичность его проведения, а политику антисемитизма сохранили. Эренбург по этому поводу пишет:

Арестованных еврейских писателей не освободили. Уволенных с работы на прежние места не взяли. Пятый параграф в анкетах, где проставлялась национальность, продолжал незаметно действовать, а грубых статей или карикатур больше не требовалось.

Подчеркнем: на какое-то время антисемитизм перестал раскручиваться в прессе. Мы предполагаем, что эта остановка публичной антисемитской кампании была связана, по крайней мере отчасти, с переориентацией внимания вождя на другое политическое событие: с середины 1949 и до лета 1952 года вся публичность сосредоточилась вокруг политического и судебного процесса — «Ленинградского дела».

Речь идет о многолетней и поэтапной чистке партийной номенклатуры Ленинграда, одноименной области и Карело-Финской ССР. Только одна, первая его часть, охватывавшая период с июля 1949 по октябрь 1950 года, получила в материалах МГБ название «Ленинградское дело». Именно для него в 1950-м была восстановлена смертная казнь, отмененная в 1947 году. Это было самое жестокое судилище послевоенного времени. По приговору «суда» было осуждено 214 человек, из них расстреляно 26 человек и еще двое умерли в тюрьме. 69 человек, приговоренных к различным срокам наказания, начиная от пяти лет, были всего лишь родственниками обвиняемых, а среди них — много стариков и детей.

Этот судебный процесс по своей абсурдности, на наш взгляд, превосходил все процессы довоенного времени. «Ленинградское дело» было сфабриковано наспех и очень грубо. Приведем только несколько примеров этого. Московских обвиняемых — выходцев из Ленинграда А.А. Кузнецова, секретаря ЦК ВКП(б), Н.А. Вознесенского, председателя Госплана и члена Политбюро, М.И. Родионова, председателя Совета министров РСФСР — следствие объединило в единую «антипартийную враждебную группу» с руководителями Ленинградской партийной организации, хотя ни одно из обвинений не указывало на какую-либо связь между ними. Первым в списке стоит следующее обвинение: «Проведение в Ленинграде без разрешения ЦК ВКП(б) Всесоюзной оптовой торговой ярмарки», но это деяние связано только с решениями Родионова; другое обвинение: «Занижение планов хозяйственного развития страны в I квартале 1949 года» — могло быть вменено в вину только Вознесенскому, а якобы сфальсифицированные результаты выборов руководящих партийных органов в Ленинградской партийной организации на партийной конференции в декабре 1948 года, если бы оказались правдой, затрагивали бы только А. Кузнецова как бывшего первого секретаря обкома и сменивших его ленинградских партработников и совершенно не бросали бы тень на Вознесенского или Родионова.

Общим для жертв этого дела могло быть лишь то, что они все в разное время и в разной форме поддерживали идею, высказанную еще их покойным партийным руководителем Ждановым. Они все признавали, что если в РСФСР есть свой Совет министров и Верховный Совет, то здесь могли бы быть и республиканские органы ВКП(б), как в других республиках, а столицей Российской Федерации мог бы стать Ленинград. Эта идея не нравилась Сталину, и он считал это «русским сепаратизмом» и даже «русским национализмом».

В обвинительном заключении этот сепаратизм формулировался в закамуфлированной форме как «линия на отрыв Ленинградской парторганизации и противопоставление ее ЦК ВКП(б)». Ныне очевидно, что ни открытые, ни зашифрованные обвинения не дотягивали до расстрельной статьи «измена родине». Чем же тогда была вызвана жестокость наказания основных обвиняемых? Понятно, что Сталин не только утвердил, но и инициировал этот процесс. Историк-архивист, ответственный секретарь Комиссии при Президенте РФ по реабилитации жертв политических репрессий в СССР В.П. Наумов отмечает:

В эти годы Сталин перенес центр тяжести в системе руководства партией и страной на органы государственной безопасности. Он решал, кого следует арестовать, готовил вопросы для следствия, определял меру физического воздействия на арестованных.

У автора есть предположение, что «Ленинградское дело» было поручено соорудить министру МГБ В.С. Абакумову по причине того, что Сталин как главный режиссер-постановщик советских репрессий считал, что мифические «русские сепаратисты» должны были быть расстреляны раньше столь же мифических еврейских националистов из ЕАК.

Последнее «дело» вождя

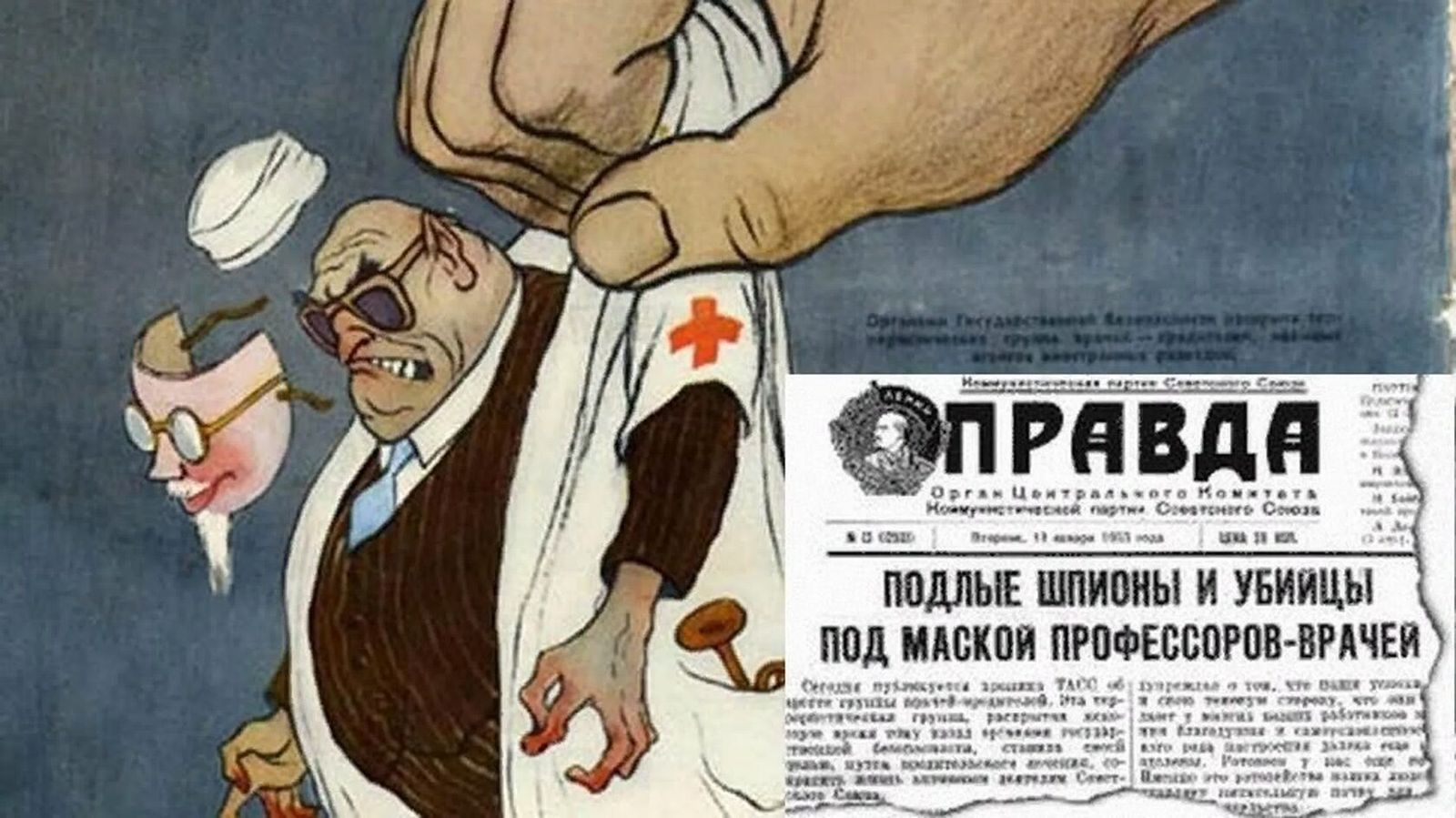

После завершения «Ленинградского дела» возобновился, в мае 1952 года, судебный процесс над членами ЕАК. Процесс не стал показательным, его проводили тайно в здании Военной коллегии Верховного суда. Большинство подсудимых, выступая на суде, отказались от признательных показаний, но публика этого не услышала, и обреченных наказали жестоко: всего было репрессировано 125 человек, в том числе 13 человек расстреляли и еще 20 приговорили к максимальному сроку заключения (25 лет); шестеро погибли до суда в ходе допросов. Тем не менее пропагандистских дивидендов процесс не собрал. Пропагандистская шумиха затевалась вокруг другого процесса в кампании борьбы с безродными космополитами — «дела врачей-убийц».

Всего за два месяца до смерти Сталина (в январе 1953 года) была арестована группа известных московских врачей (М. С. Вовси, Б.Б. Коган, А.И. Фельдман, А.М. Гринштейн, Я.Г. Этингер и др.), евреев по национальности, которые были обречены Сталиным на показательную кару. Еще до суда, в Кремле, было сформулировано обвинение, одобренное 9 января 1953 года на заседании Бюро Президиума ЦК КПСС и изложенное в редакционной статье в «Правде» от 13 января. Статья, как и правительственное сообщение, делала упор на сионистском характере террористической группы, завербованной «филиалом американской разведки — международной еврейской буржуазно-националистической организацией „Джойнт“».

Объявленная народу легенда гласила, что врачи-убийцы по заданию врага должны были сводить в могилу видных деятелей партии и правительства путем неправильного их лечения. Если кампания против театральных критиков вызвала массовый подъем ксенофобии, то не стоит удивляться взрыву ксенофобии, вызванной сообщениями об «убийцах в белых халатах» — это выражение стало популярным мемом в начале 1953 года. Антисемитизм разжигали и массово тиражировали в советской прессе. Конъюнктурные фельетоны о евреях, и не только о врачах, а о порочном народе в целом, заполнили собой популярные издания. Самый знаменитый фельетон такой направленности, «Пиня из Жмерники» писателя Ардоматского, был опубликован в журнале «Крокодил» в марте 1953 года. Последствия это «дела» могли стать еще более трагичными, но крупный показательный процесс по «делу врачей» не состоялся — режиссер-постановщик умер.

О сценарии «управляемой нетерпимости»

Многие считают антисемитизм разновидностью ксенофобии (юдофобией), но, на наш взгляд, такая оценка не всегда верна. Вне зависимости от того, была или не была присуща лично Сталину юдофобия, его национальную политику, в том числе и по отношению к евреям, нельзя свести к проявлениям ксенофобии, во всяком случае в том понимании этого явления, которое сложилось в социальной психологии. Здесь под ксенофобией понимаются иррациональные неконтролируемые страхи и предубеждения по отношению к чужим.

Сталинский антисемитизм был совсем другим — осмысленным, контролируемым и прагматично коварным. Диктатор использовал этот инструмент политики в определенные исторические моменты и мог, по своему усмотрению, останавливать и возбуждать антисемитские кампании.

Такая политика не была узконаправленной на какую-то одну этническую общность и предполагала возможность репрессий против любой этнополитической группы, включая и «русских националистов». В 1940—1950-х годах масштабным, массовым репрессиям подверглись балкарцы, калмыки, чеченцы, ингуши, крымские татары, поволжские немцы и многие другие народы. Их образы целенаправленно демонизировались в массовом сознании жителей СССР. При этом нет никаких свидетельств, что Сталин испытывал к этим народам личные чувства ксенофобии, да и вообще какие-либо чувства. Как говорят герои фильмов о гангстерах: «Ничего личного, только бизнес». Для диктатора это был политический бизнес, ради которого он мог отступить от любых идейных, не говоря уже об этических принципах.

Другое дело, что политическая прагматика верхов неизбежно оживляла накопившиеся стереотипы, ксенофобию в массовом сознании. В этом случае фобии по отношению к евреям, разжигаемые со времен Российской империи, распространились быстрее и шире, чем другие в СССР. Как только государственный антисемитизм ослабел в постсоветской России, то и массовая ксенофобия к евреям стала слабеть. Начиная с 1990-х годов и по сей день евреи входят в группу этнических общностей с наименьшей культурной дистанцией по отношению к русскому большинству населения страны.

Читайте также

Двуликая природа патриотизма: форма любви или чистая манипуляция?

Воинствующие невежды: как фабриковали дело «тунеядца» Бродского, что было на судах и какую роль в процессе сыграли медиа

Восемь дней от исключения из партии до ареста. Глава из знаменитых воспоминаний Евгении Гинзбург «Крутой маршрут»

«От страха, голода и холода мы мочились по ночам». История ГУЛАГа, рассказанная детьми «врагов народа»

Невыездные, «враги народа» и «фашисты»: история шведского поселения на юге Украины и его трудная судьба в ХХ веке

Как Сталин захватывал власть: запрещенные воспоминания секретаря вождя