Система сдержек и противовесов во власти уменьшает вероятность военных конфликтов — об инструментах гражданского влияния на госинституты рассказывает политолог Кристофер Блаттман в книге «Зачем мир воюет. Причины вражды и пути к примирению». Публикуем главу, в которой профессор Чикагского университета объясняет, как именно децентрализация власти сдерживает воинствующие настроения среди лидеров государств, каким образом в Америке работает система общественного контроля и может ли этническое разнообразие повысить политическую стабильность.

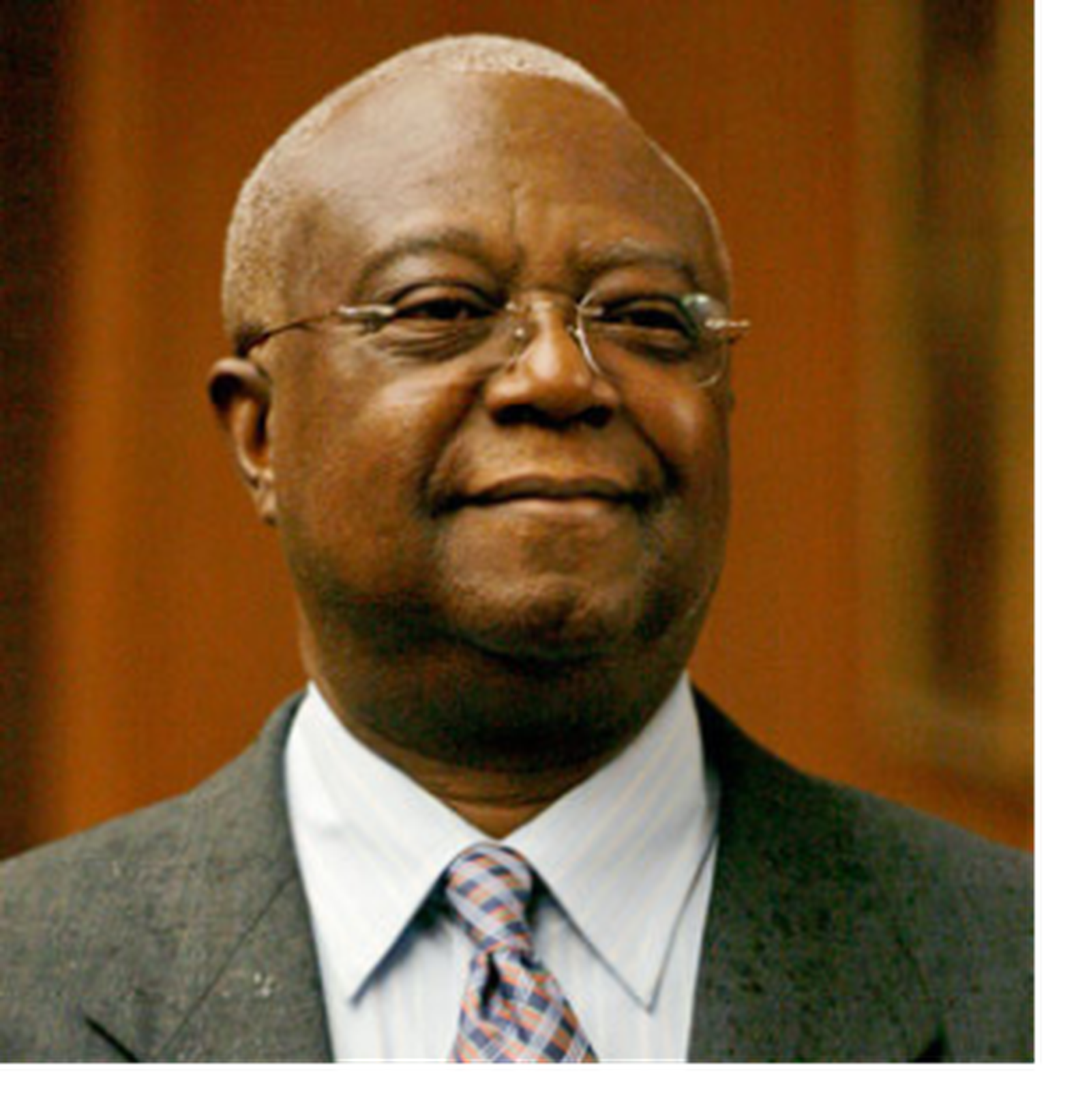

Амос Сойер говорит медленно, то и дело позволяя окружающей его молодежи подхватывать беседу. Представительный, с коротким ежиком седых волос и эспаньолкой, профессор больше всего напоминает доброго дедушку. К сожалению, в середине 1990-х годов Сойеру пришлось покинуть родную Либерию, где уже много лет не заканчивалась война. Он перебрался в университет индианы в Блумберге, куда его пригласила преподавать Элинор Остром, его давняя подруга и будущий лауреат нобелевской премии.

В Блумберге Сойер встретился с аспиранткой, изучавшей конфликт в северной Уганде, — Джинни Аннан. Когда она приступала к докторской диссертации, родина Сойера полыхала. Однако к тому времени, как мы с Джинни завершили проект по Уганде, в Либерии впервые за 10 лет наступил мир. Однажды Сойер объявил, что возвращается домой. К нему обратилась за помощью Эллен Серлиф, президент страны и первая женщина — глава африканского государства. Джинни спросила, что она может сделать, и Амос ответил: «Приезжай и смотри». Вот так летом 2008 года мы отправились в Монровию.

После 14 лет войны и нестабильности в столице либерии царила разруха. Жара, влажность, болота и тропические леса напомнили мне Флориду в разгар лета, но сходство на этом заканчивалось. на улицах Монровии было больше ям, чем асфальта. От половины крупных отелей и правительственных зданий остались выпотрошенные обгоревшие остовы. недавно созданное правительство с помощью ООН восстановило и заняло несколько зданий, но все остальное представляло собой импровизированный многоэтажный поселок сквоттеров, укрывающихся под разноцветными драными кусками брезента. Но даже разруха не могла погасить ощущение надежды.

15 тысяч миротворцев из Пакистана, Непала и Нигерии патрулировали страну. Жители либерии в битком набитых самолетах наконец возвращались домой, лелея смелые мечты заняться бизнесом или просто помочь стране в сложной ситуации.

Грамотное и относительно честное правительство постепенно брало контроль в свои руки. Жители Монровии наконец поверили, что пришел мир.

Совет, состоявший из членов кабинета министров либерии и представителей иностранных агентств, стремился укрепить новый порядок. Они хотели исследовать корни конфликта — эта фраза в те дни часто звучала в либерии. Каждую неделю группа собиралась за огромным столом в прохладном — благодаря кондиционеру — зале министерства внутренних дел. Мы с Джинни могли наблюдать за их работой. Они обсуждали десятки проектов и идей — от обеспечения работой недовольных бывших бойцов до примирения этнических врагов.

Но я почти не слышал, чтобы кто-то обсуждал одну из причин конфликта — ни в этом совете, ни где-то еще: невероятную централизацию власти в Либерии. Я не видел за столом заседаний ни единого проекта, который предлагал бы распределение принятия решений и привлечение других политических сил.

В конце концов, все государственные министры настроены на то, чтобы сохранить контроль на государственном уровне. Зачем им делиться властью? Что до иностранных агентств, то им попросту было предписано иметь дело только с центральным суверенным государством. ни у кого не было мандата контактировать с региональными властями, гражданским обществом или отдельными городами. Да они и не хотели иметь дело со скандальным правительством или региональными деятелями.

Кроме того, нынешний президент пришлась им по нраву: Серлиф когда-то успешно работала во всемирном банке, а значит, ее представления и намерения были достаточно верными. а даже если бы либерия и рассредоточила власть, кто мог бы гарантировать, что это поспособствует миру? Децентрализация власти многим казалась способом усилить, а не уменьшить фракционность.

Сойер не был с этим согласен. Он понимал, что министры и иностранные агентства проявляют кошмарную недальновидность. При формальной власти, полностью сосредоточенной в одном кабинете, и слабом гражданском обществе «демократия» в Либерии означала только возможность выбора диктатора каждые шесть лет. А это в свою очередь означало практически единственный сдерживающий инструмент — конкурентную борьбу за кабинет номер один.

На тот момент дипломаты были рады видеть в президентском кресле кого-то вроде Серлиф, не стесненного в действиях. Сойер тоже ей восхищался. но он спрашивал: а что, если либерию снова постигнет неудача? Что, если на следующих выборах какое-нибудь случайное стечение обстоятельств приведет к власти очередного жестокого военного диктатора? Система в Либерии напоминала гигантскую русскую рулетку — опасную игру, в которую играют наиболее нестабильные страны.

Сойер, как глава конституционной комиссии либерии, хотел изменить правила этой игры. Он хотел, чтобы городские и провинциальные власти сами могли собирать налоги и расходовать средства — так же, как во многих развитых странах. Он хотел, чтобы главы местных администраций избирались гражданами, а не назначались президентом, а сенат и палата представителей обладали реальной конституционной властью. Он хотел, чтобы бюрократия меньше зависела от текущего правителя, а не исполняла его капризы. И еще он хотел, чтобы надгосударственные структуры, такие как союзы западноафриканских стран, имели право высказываться об экономической политике и соблюдении прав человека. Он говорил, что это — путь к миру и процветанию.

Сойер мог подтвердить свое мнение научными изысканиями, мог указать на примеры конституционных экспериментов прошлого в наиболее стабильных и благополучных странах мира. Более того, авторитет и полномочия Сойера подкреплялись и политическим опытом, поскольку он уже был главой страны. в 1989 году после вторжения повстанцев в либерию изгнанные представители элит собрались в гамбии, крошечном осколке страны в Западной африке.

Все они представляли разные регионы и политические партии. И пока повстанцы и правительственные войска ожесточенно сражались за контроль над Либерией, изгнанники выбрали временным президентом скромного и принципиального ученого. Так Сойер четыре года провел в Монровии, прежде чем группа военных заговорщиков не выдавила его из президентского офиса.

Как политик Сойер был человеком совсем иного склада, чем бряцающие оружием коллеги и конкуренты. Для начала, он был исключительно скромен. Джинни запомнила его первое выступление в Блумингтоне: он представился профессором и сразу перешел к лекции, так что Элинор Остром пришлось выкрикнуть из зала: «И еще вы были президентом либерии!» Важнее, впрочем, другое.

Жизнь активного политического деятеля, научные занятия и характер лидера открыли перед Сойером необычные перспективы. Он не хотел продвигать и поддерживать хороших лидеров — таких, как он сам или Серлиф. Он хотел их сдерживать. в ряде книг и статей он описывал важнейшую причину неудач, которые преследовали многие общества.

Он утверждал, что фундаментальной причиной конфликта в либерии, на континенте и в других частях света становилось ничем не ограниченное, чрезмерно централизованное правление. Решение проблемы — наличие сдержек и противовесов.

Почему в стабильном обществе много центров

Одна причина для разделения власти и принуждения тех, кто принимает решения, отчитываться в своих поступках уже должна быть ясна: это заставляет лидеров учитывать издержки военных действий. в свою очередь это обращает нас к первой важной причине, из-за которой начинаются войны: бесконтрольные запросы и интересы. Однако мы не успели обсудить, каким образом рассредоточение власти связано с другими четырьмя причинами войн.

Возьмем нематериальные стимулы — скажем, жажду славы или месть. Когда власть рассредоточена во многих руках и ветвях власти, решения не зависят от причудливых вкусов правителя. Избранный премьер-министр и президент могут быть так же охочи до славы, как тиран, но им гораздо сложнее поднять нацию на войну, чтобы удовлетворить личные желания. То же справедливо и для неверных представлений. лидеры — всего лишь люди. в персонализированной системе власти страна попадает в абсолютную зависимость от пристрастий или безрассудства правящей клики. Когда на власть имущих наложены ограничения, а принятие решений институционализировано, ошибки правителей корректируются другими акторами.

Более открытые системы распространяют информацию и снижают уровень неопределенности. люди могут сигнализировать о своей поддержке множеством способов: на избирательных участках и на улицах, через энергичную прессу, через лайки и ретвиты. К тому же контролируемые правительства более прозрачны.

Проведение открытой политики снижает уровень шума между странами, а с ним — возможность блефовать, и оно же уменьшает неопределенность между отдельными группами. Вот почему многие авторитарные режимы проводят выборы, результаты которых подтасовывают, или допускают выражения инакомыслия, которые могут при необходимости подвергнуть цензуре.

Это не видимость. Так власти сокращают неопределенность, давая автократам понять, какие идеи пользуются популярностью у народа. Это помогает им соответствующим образом корректировать правление и репрессии, избегая революции. Институционализированные автократии, сводящие к минимуму информационные проблемы, могут избегать множества внутренних конфликтов.

И наконец, лидеры, чувствующие контроль, менее подвержены проблемам обязательств, поскольку распределение власти и другие институты помогают им давать убедительные обещания соперникам внутри группы и за ее пределами.

![«Среди самых успешных [систем сдержек] можно отметить ранних правителей Англии. Первые ограничения они ввели в XI веке, с возникновением феодальных советов. В XIII веке появилась великая хартия, в XIV веке — первый парламент» / Картина Сэра Джорджа Х «Среди самых успешных [систем сдержек] можно отметить ранних правителей Англии. Первые ограничения они ввели в XI веке, с возникновением феодальных советов. В XIII веке появилась великая хартия, в XIV веке — первый парламент» / Картина Сэра Джорджа Х](https://assets.discours.io/unsafe/1600x/production/image/aca4d070-94e8-11ee-afdc-0d149e614c5d.jpg)

Почему? Возьмем, к примеру, всемогущего президента. Харизматичный эмигрант угрожает вторжением. некий выскочка хочет получить свою долю пирога, но не желает ради этого прибегать к насилию. Такова обычная ситуация, при которой совершаются политические сделки, когда одна из сторон угрожает спалить весь дом.

Но что может сделать всемогущий лидер, чтобы умиротворить претендентов? Пообещать место в законодательном собрании? Должность министра? Руководство одним из многих подразделений служб безопасности страны? А что может помешать президенту через пару месяцев передумать и отправить претендента за решетку?

Впрочем, в истории есть примеры, когда правящие клики находили способы принимать убедительные обязательства в виде хартий, парламентов и прочих ограничений своей власти. Ради себя самих, конечно. Среди самых успешных можно отметить ранних правителей Англии.

Первые ограничения они ввели в XI веке, с возникновением феодальных советов. В XIII веке появилась великая хартия, в XIV веке — первый парламент, в XVII веке произошла Славная революция (окончательно установившая верховенство парламента), а затем — расширение избирательного права в несколько этапов вплоть до его распространения на всех взрослых граждан.

Каждый получил свою долю власти. все эти институции помогали правителям весьма убедительно обещать со временем поделиться властью, что обеспечивало достаточно мирное заключение сделок между правителем и подданными. в некоторых случаях король, представляющий ограниченную монархию, мог заключать более надежные договоры с другими государствами. в конце концов, договоренность с деспотом существует, только пока тиран остается у власти; договоренность с парламентом страны, в которой правят законы, переживает действующего правителя.

В итоге распределенная власть и подотчетность всех, кто принимает решения, сокращают все пять рисков развязывания войны. Вы можете подумать, что я имею в виду демократию, но я не просто так избегал употреблять этот термин.

Во-первых, разные люди понимают его по-разному. Для многих это означает проведение выборов. но система «один человек — один голос» и правило большинства — слишком поверхностная характеристика для сильной и стабильной демократической системы. К тому же недостаточно избрать президента, чтобы решить проблемы централизованной власти, которые могут привести к войне. Как показывает пример либерии, даже честные выборы могут просто привести к власти временного диктатора.

Да и на рисках конфиденциальных договоренностей внутри победившей коалиции политических воротил это никак не сказывается: предпочтения и эмоции президента все равно могут влиять на международную политику. И наконец, эта система по-прежнему не избавлена от проблем обязательств — они становятся даже заметнее, потому что всемогущий глава исполнительной власти не может связать руки своим преемникам и потому что власть в централизованной системе может оказаться трудно разделить с внутренним соперником. Так что временный тиран, конечно, намного лучше, чем постоянный, но этого недостаточно.

Я хочу сосредоточиться на более узкой теме: распределение власти через систему сдержек и противовесов. Система, которая дает голос и влияние противоположным и соперничающим интересантам, затрудняет навязывание воли победившей коалиции всем остальным. Система, в которой власть распределена, более гибко реагирует на изменения влиятельности различных группировок. Так происходит в странах развитой демократии, где такая система — один из важнейших источников стабильности. но и во многих недемократических странах умеют сдерживать капризы своих лидеров.

Дело в том, что не все автократические режимы персонализированы — существует множество вариаций, некоторые из них институционализированы довольно глубоко. их лидеры представляют собой грозную силу, но власть принадлежит также партийному аппарату, региональным политикам, независимым военным, олигархам или обширной бюрократии. Они, конечно, не вполне свободны, но, как мы увидим далее, сдержки и противовесы обеспечивают стабильность. Система сдержек и противовесов — стратегия не новая. Она отражает традицию политической мысли, которая формировалась веками.

Творцов первой современной демократии волновало то же, чего опасался Сойер: что централизованная власть может со временем дать народу воинственного тирана.

После победы над британцами отцам-основателям пришлось задуматься, как уберечь республику от будущих тиранов. К счастью, у Джорджа Вашингтона не было никакого желания стать императором Америки. Он сопротивлялся предложениям сделать президентский пост пожизненным, был против того, чтобы к главе исполнительной власти обращались «ваше величество». Но как Америке и в дальнейшем не проиграть в лидерскую рулетку? Как предотвратить появление во власти более амбициозного и менее принципиального лидера? Основатели нового государства были одержимы этим страхом, не веря, что избиратели всегда будут голосовать за благоразумного и сдержанного лидера. Много ли пройдет времени до того, как президентский офис займет демагог и узурпатор?

Решение предложил политик из штата виргиния Джеймс Мэдисон. Сложно найти двух более непохожих людей, чем Мэдисон и Вашингтон. если генерал был высоким, крепким и импозантным, то более молодой Мэдисон — неловким, хронически нездоровым, меньше пяти футов ростом, обладателем тихого голоса. Но никто не думал, не читал и не выступал за новую конституцию Соединенных Штатов больше, чем он.

Подобно своим кумирам, мыслителям Просвещения, Мэдисон весьма скептически смотрел на человеческую природу. Одна из его максим звучала так: «всем власть имущим следует не доверять». А другая: «любой правитель или группа правителей, если появится шанс, будет возвеличивать себя, даже избранный правитель».

Из-за этого 13 штатов поначалу пытались действовать, по сути, без главы исполнительной власти. В 1780-е годы президенту отводилась преимущественно церемониальная роль сроком на один год.

Даже слово «президент» выбрали, чтобы подчеркнуть: это лишь тот, кто «сидит впереди» — председательствует в законодательном собрании, но не обладает независимой властью.

Однако быстро стало понятно, что для улаживания международных конфликтов и внутренних волнений республике нужен реальный исполнительный орган. и разработчики конституции решили перестроить государственные институты, чтобы сбалансировать два основных условия: необходимость эффективного управления, с одной стороны, и недопустимость концентрации власти — с другой.

Подобно Амосу Сойеру пару столетий спустя, тихий и неприметный Мэдисон использовал свое присутствие в Конституционном собрании и Конгрессе, задействовал прессу, агитируя за систему сдержек и противовесов. Да, исполнительная власть необходима. но власть следовало распределить между разными уровнями правительства, причем ни один не должен был иметь отношения к назначению чиновников других уровней.

«Амбиции нужны, чтобы противостоять амбициям», — писал Мэдисон.

Каждый школьник знает самую распространенную систему сдержек и противовесов — деление власти на исполнительную, законодательную и судебную ветви. но было бы ошибкой остановиться на этом уровне. легко децентрализовать другие уровни управления, наделив региональные и местные власти налоговыми, бюджетными и регулирующими функциями.

Другой путь — создание независимой бюрократии, так называемого глубинного государства, изолированного от выбираемых политиков процедурами и нормами профессиональной деятельности: это был бы источник преемственности и противовес партийным политикам. Кроме того, для децентрализации власти можно передать некоторую часть ответственности выше — надгосударственным структурам.

Действия национальных политиков могут контролироваться в рамках межгосударственных обязательств: договоров, международных организаций, других соглашений и ассоциаций. Наконец, есть неправительственные организации, формальные и неформальные, которые лоббируют, следят за порядком и протестуют.

Политологи называют такую систему полицентрическим управлением — правительством со множеством независимых узлов власти и принятия решений. Однако полицентризм выходит за конституционные рамки. Сдержки и противовесы не просто создаются властью де-юре — формальными правилами и институтами.

Они в той же мере формируются тем, как именно распределяется власть де-факто, то есть как и кто влияет на поведение других вне рамок формальной власти, законов и даже выборов. на протяжении всей книги, когда речь заходит о договоренностях, мы рассуждаем о власти дефакто. Я вижу три основных источника власти в обществе, или три силы: военная, мобилизационная и материальная.

Военная сила, пожалуй, не требует подробных объяснений. Создатели американской конституции хорошо понимали, какое значение она имеет и как важно не допустить, чтобы она оказалась в единственных руках. Для сдерживания централизованной федеральной армии Мэдисон предложил, чтобы в каждом штате была своя милиция — национальная гвардия штата, которой по конституции разрешено иметь оружие.

К тому же Америка, как и другие страны, создала полицентричный военный аппарат: решения о войне и военный бюджет принимаются с одобрения конгресса, вооруженные силы разделяются на несколько ветвей, формируется традиция гражданского контроля за действиями военных.

Мобилизационная сила — способность пробуждать общественное сознание, видоизменять правила, активизировать избирателей, закрывать фабрики во время забастовок, выводить людей на улицы и площади, жестко критиковать чиновников. в обществе с распределенной мобилизационной силой никто не сможет полностью контролировать газеты, радио и телевидение, а у образованной публики есть множество общественных организаций для координации массовых действий.

Конечно, этнические и религиозные группы могут подстрекать своих сторонников, но ни одному лидеру не под силу управлять всеми. Призыв людей на избирательные участки — лишь один из источников мобилизационной власти и во многих странах даже не главный.

И наконец, материальная сила: многие ли владеют средствами производства? в том обществе, которое представляли собой северные штаты колониальной америки, где сельское хозяйство и промышленность благоприятствовали развитию мелких ферм и мастерских, богатство было широко распределено и общество, соответственно, было более равным и полицентричным. Сравним это с экономикой, основанной на плантациях, шахтах и нефти, в которой богатство и власть намного более сконцентрированы. Места с такими ресурсами способствуют развитию неравноправия и автократии — антиподов полицентричности.

Подводя промежуточный итог, можно сказать, что в обществах, где есть сдержки и противовесы, не только действуют законы, распределяющие влияние, но и повседневные источники власти находятся под контролем социума.

Полицентричное общество миролюбивее

Все это складывается в убедительную теорию: общества, в которых более развита система сдержек, более миролюбивы. Проверить это сложно. Даже первый и самый простой шаг, выявляющий наличие этой системы в обществе, труден, особенно потому, что очень многие сдерживающие факторы — неписаные и неформальные. А контролируемый эксперимент провести невозможно.

Когда у правителей оказываются связаны руки и они вынуждены отчитываться в своих действиях, меняются и другие обстоятельства: чаще проводятся выборы, активнее развиваются экономика и торговля.

Тем не менее некоторые модели не противоречат идее о том, что группы, в которых больше развита система сдержек и противовесов, менее склонны воевать с другими или распадаться посредством мятежей.

Важнее другое: во главе режимов, наиболее склонных к нападению на другого, обычно стоят диктаторы и военные хунты, а наименее склонны к этому демократии и институционализированные автократии. иными словами, силовики, почти не знающие сдержек и противовесов, наиболее воинственно относятся к соседям.

Такая корреляция подтверждается множеством баз данных, в которых ежегодно сопоставляются пары стран по всему миру, находящиеся и не находящиеся в состоянии войны. исследователи индексируют некоторые переменные (например, тип режима), проверяют, как они коррелируют с войной, и пытаются проследить другие переменные, например уровень торговли и ВВП, чтобы убедиться в неслучайности найденной корреляции.

Так, например, политолог Джессика Уикс проиндексировала различные типы автократических режимов, чтобы показать разницу авторитарных лидеров: по ее результатам наиболее воинственный тип правления — персоналистские диктатуры и военные хунты.

Другой политолог, Чхве Сын Хван, непосредственно измерявший меры ограничений, обнаружил, что распределение власти де-юре коррелирует с меньшим уровнем конфликтности: когда президенты должны отчитываться перед законодательными собраниями или отдавать им больше власти, они склонны вести себя более миролюбиво.

Это связано со знаменитой идеей демократического мира. ее выдвинул философ Иммануил Кант в 1795 году. Он говорил, что если правителям для объявления войны необходимо заручиться согласием подданных, они более тщательно взвешивают свои решения. И это правда: статистический анализ показал, что демократические режимы сравнительно редко нападают друг на друга, а когда все-таки воюют, то в основном против автократических режимов (и даже при этом редко инициируют конфликт).

Некоторые демократии поддерживают войны в других странах: прокси-войны, финансирование партизанских движений, поставку вооружений союзническим режимам, ведущим репрессивные действия. Тем не менее во всех этих случаях жертвы конфликтов находятся за границей, и у них нет способа призвать к ответу лидеров демократической страны.

Но даже при том, что мы называем этот мир демократическим, я должен заметить, что для его существования основную роль играют не выборы, а полицентричность власти. Подтверждением может служить тот факт, что институционализированные автократии тоже не особенно часто воюют.

Джессика Уикс указывает на такие страны, как Китай, где власть широко распределена между крупной политической организацией (коммунистической партией), могущественными боссами, влиятельными компаниями и многими уровнями региональных и местных правительств.

Такие общества во многих смыслах полицентричны, даже если они не выбирают своих лидеров. Правительства в институционализированных автократиях, пусть даже не обязанные отчитываться перед гражданами так прямо, как это принято в развитых демократических странах, все равно имеют дело с обществом, не расположенным нападать на другие страны, и лидеры опасаются последствий народного гнева.

Другую причину можно найти в регионах, переживших гражданские войны и восстания. еще раз: у этих исследований есть свои слабости, естественных экспериментов слишком мало. но страны с сильными институтами, как автократические, так и демократические, выглядят наиболее стабильными, а более персоналистские режимы более склонны к распаду.

Централизованные правительства неспособны убедить внутреннего противника сложить оружие. Вероятно, поэтому в странах, на правительства которых действует больше сдерживающих факторов, менее вероятны длительные и многократные внутренние конфликты.

Вероятно, по той же причине многие страны с этническим и религиозным разнообразием избегают мажоритарного правления и выбирают более децентрализованные, допускающие распределение власти, то есть больше ориентированные на консенсус. Этническое и географическое распределение власти, судя по всему, тоже может быть стабилизирующей силой.

И наконец, некоторые ученые пытаются пристально рассмотреть отдельные случаи, собирая данные о подвижках в соотношении власти де-факто и де-юре. Это исследование ведется недавно, но в целом оно говорит о том, что систему ответственности и проверок можно усовершенствовать.

Читайте также

Как цифровой фетишизм угрожает демократии? Насилие информации и общество усталости в философии Бьюнг-Чул Хана

«Президент растоптал Конституцию». Депутат Верховного совета о политическом кризисе 1993 года и штурме Белого дома

Парадоксы демократии: почему она нереализуема и что может прийти ей на смену