На ВИЧ в нашей стране приходится 50% смертей от всех инфекций, по данным Росстата. При этом антиретровирусную терапию, которая прекращает размножение вируса и значительно продлевает жизнь, получают только половина россиян. Тестирование и терапия в РФ бесплатны, но многие все равно не знают о своем статусе и не лечатся. Плохая информированность о ВИЧ связана в том числе с тем, что в обществе до сих пор существуют стигматизирующие мифы и дискриминируются люди с диагнозом — ВИЧ многими воспринимается как болезнь наркозависимых и работни_ц коммерческого секса, а некоторые и вовсе верят, что заразиться можно через рукопожатия, поцелуи, посуду и что у женщины с диагнозом не может родиться здоровый ребенок.

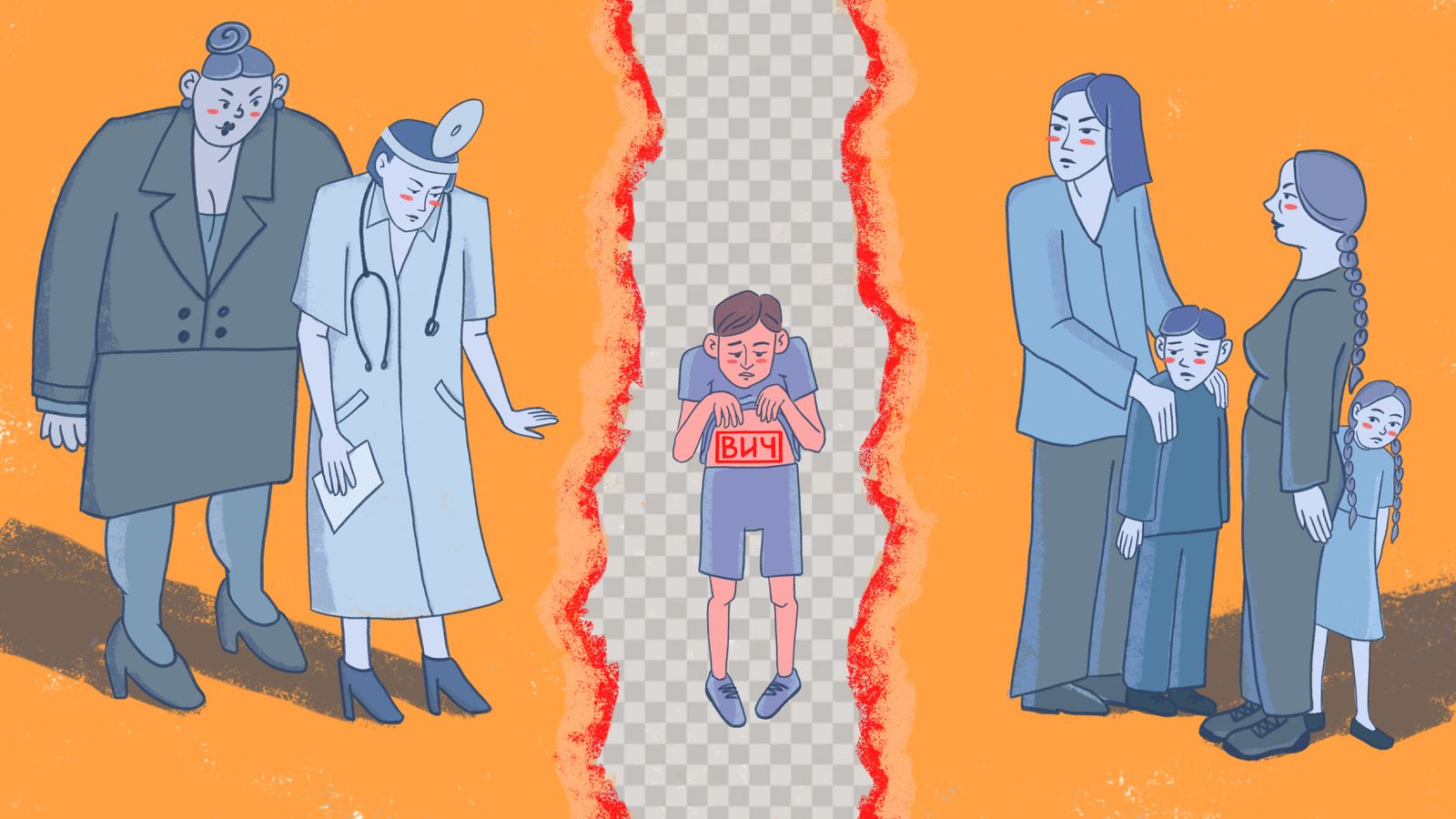

В особо уязвимом положении находятся дети с положительным статусом — их право на тайну диагноза повсеместно нарушается, они боятся осуждения, стыдятся принимать лекарства и сталкиваются с буллингом в школе. Что важно знать о вирусе и как правильно бороться со стигмой — читайте в статье о том, с какими трудностями сталкиваются подростки, что такое принцип приверженности и почему соблюдать его бывает так трудно, как работает система наставничества для детей с ВИЧ и в каком состоянии находятся российские институты помощи и борьбы с инфекцией?

В светлом зале небольшие столы расставлены буквой Т. На столах коробки с пирогами и пирожными. Вокруг сидят женщины разного возраста. Я знаю, что у каждой есть хотя бы один приемный ребенок с ВИЧ-положительным статусом. Сегодня очередная встреча мам с психологом, организованная АНО «Пора помогать». Атмосфера непринужденная, все знают друг друга довольно давно, но разговор начинается с напоминания о правилах конфиденциальности: никто не раскрывает имена и статус детей посторонним людям, а все обсуждения остаются между собой.

Мамы встречаются два раза в месяц, чтобы обсудить проблемы, связанные со статусом ребенка, поделиться сомнениями и радостями. У мам ВИЧ-положительных детей много переживаний: как скрыть диагноз от педиатра в поликлинике? как объяснить ребенку, что не всем можно рассказывать о своем статусе? как говорить с детьми о ВИЧ до раскрытия диагноза? Мамы боятся открытой дискриминации, в первую очередь со стороны учителей и школьного медперсонала, поэтому о диагнозе ребенка не распространяются даже среди близких родственников.

Дискриминация людей, живущих с ВИЧ, в том числе детей и подростков, — одна из сложных и болезненных тем. В обществе, где ВИЧ по-прежнему стигматизируется и считается постыдным, сложно говорить о заболевании и принимать собственный диагноз. Чтобы уменьшить случаи дискриминации, важно снять стигму: говорить о вирусе, способах передачи, профилактике, терапии и людях, столкнувшихся с инфицированием.

Хранить тайну и не бояться

ВИЧ-статус является врачебной тайной. Это закреплено в статье 13 федерального закона № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Медперсонал имеет право разглашать диагноз пациента третьим лицам только с письменного разрешения пациента или его официального представителя. Однако в действительности право на тайну диагноза повсеместно нарушается: врачи делают пометки на медкартах, медсестра в школе рассказывает о статусе ребенка классному руководителю, а тот — всем родителям. Зачастую новость о ВИЧ-положительном ученике вызывает скандал.

Я спросила 14 мам о том, сталкивались ли они с негативной реакцией на ВИЧ-статус ребенка, и 9 из них ответили положительно. Некоторые признались, что не рассказывают о диагнозе даже близкому окружению, так как боятся осуждения и дискриминации.

«Это был опыт общения с родителями одноклассницы, которой моя девочка рассказала о диагнозе, — поделилась историей одна из мам. — Был скандал. Пришлось писать заявление в полицию на родителей, которые стали угрожать, что на собрании в школе расскажут о заболевании ребенка. Тогда я испытала стресс. Теперь реагирую адекватно».

Нередко негативную реакцию проявляют родственники и друзья — отговаривают брать из детского дома ребенка-«плюсика» (так мамы называют своих приемных детей с диагнозом), запрещают своим детям общаться с ВИЧ-положительными сверстниками, перестают приходить в гости. Мамы стараются объяснять, что вирус не передается бытовым путем и абсолютно безопасен для окружающих, однако не всегда это срабатывает.

Даже если понимают, что такое вирус иммунодефицита человека, все равно «на всякий случай» стараются держаться подальше от семьи с ВИЧ-положительным ребенком.

Страху подвержены не только родственники и друзья, которые никогда не сталкивались с людьми, живущими с ВИЧ. Зачастую невежество проявляют медработники — педиатры, терапевты, гинекологи, медсестры. Мамы рассказывают о двух парах перчаток для проведения процедур, отметках на карте и направлениях на анализы, отказе в лечении у стоматолога.

«В санатории ребенка отсадили за соседний стол и отселили в соседнюю палату, она рассказала о диагнозе соседкам по палате, те — родителям, родители пришли с жалобой к руководству. В санатории приняли такое решение», — рассказала одна из мам.

Другая призналась, что ребенка пришлось забрать из санатория из-за того, что медсестра нашла в тумбочке лекарства и устроила допрос. Ребенок испугался и сам попросился домой.

Научить говорить слово «ВИЧ»

Дискриминация людей с ВИЧ может происходить где угодно — на работе, в школе, университете, в поликлинике. Сначала страх дискриминации — проблема и боль родителей, которые боятся, что детей будут буллить, игнорировать в играх и школьных мероприятиях, отсаживать за отдельный стол. Страх и стыд родителей переходят на повзрослевших детей, которым приходится мириться с диагнозом и жить с ним самостоятельно. Далеко не все ВИЧ-положительные люди, даже те, кто с рождения живут с диагнозом, готовы говорить об инфекции открыто. Причина тому — слишком сильное предубеждение в обществе: ВИЧ до сих пор воспринимают как болезнь наркозависимых и работни_ц коммерческого секса.

О диагнозе детям приемные родители чаще всего сообщают в 10–11 лет, хотя некоторые могут тянуть до 13–14. Начало подросткового возраста считается наиболее подходящим периодом для разговора о ВИЧ. Ребенок уже достаточно взрослый, чтобы принять свое заболевание и понимать, кому о нем можно рассказывать, а кому — не стоит. Конечно, это не значит, что только в 11 лет он узнает, что болеет. К раскрытию диагноза родители готовят детей постепенно, примерно с 6 лет. Они говорят о необходимости пить лекарства «для здоровья», рассказывают о хронических и инфекционных заболеваниях и только к подростковому возрасту называют слово из трех букв — ВИЧ.

Однако сейчас психологи все чаще говорят о том, что возраст раскрытия диагноза можно снизить до 6–7 лет. Связано это с тем, что чем раньше ребенок научится произносить слово «ВИЧ» по отношению к себе, тем легче ему будет в будущем принять свой диагноз. Ведь нередко страх родителей перед дискриминацией проявляется в замалчивании проблемы, а затем такое поведение передается и детям. Если в семье, в школе, в санаториях и поликлиниках (за исключением СПИД-центра) не принято говорить о ВИЧ, ребенок усваивает, что это что-то стыдное, страшное и запретное, о чем никто не должен знать.

Даже если тайна диагноза сохраняется и никто не знает о заболевании, ребенок все равно может страдать от стигматизации — внутренней.

Сложно взрослеть, общаться со сверстниками и доверять людям, когда постоянно нужно скрывать тайну и сдерживать внутренний стыд.

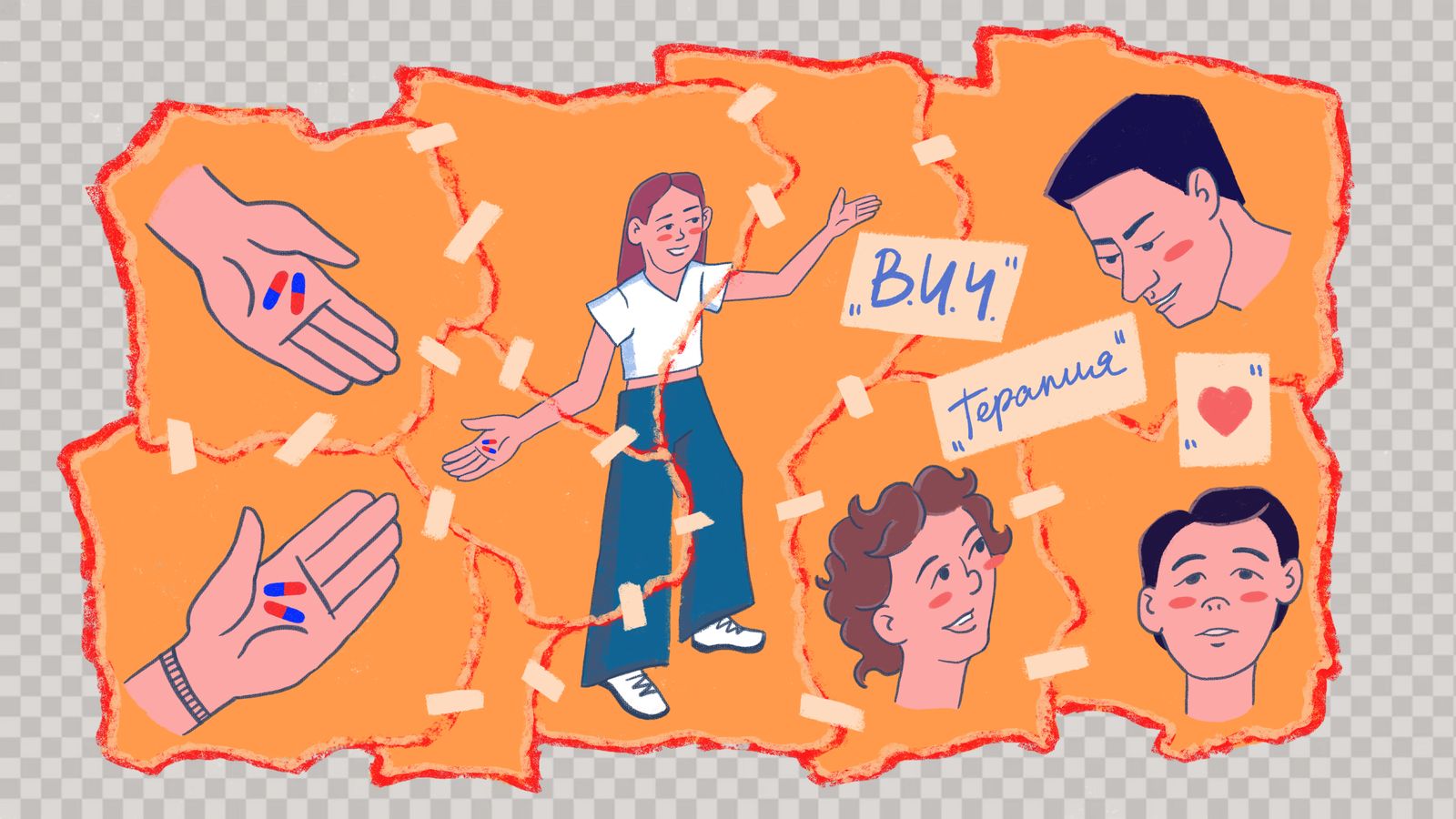

Поэтому, например, такие благотворительные организации, как «Дети+» и «Пора помогать», работают и с родителями, и с подростками. На тренингах с психологами обсуждают большой спектр тем: от буллинга и личных границ до принятия диагноза и общения с родственниками. В закрытом сообществе «для своих» о ВИЧ стараются говорить открыто, и за время существования «Пора помогать» заметен прогресс: если раньше сами родители стеснялись слова «ВИЧ», то теперь не боятся говорить об этой теме откровенно.

С детьми, которые еще не знают свой статус (ребята 7–10 лет), проводятся отдельные встречи. Цель таких тренингов — психологически подготовиться к раскрытию диагноза, научиться взаимодействовать друг с другом, проговаривать чувства, распознавать свои и чужие эмоции. Это способствует развитию эмпатии, а в будущем — принятию собственного диагноза и поддержке сверстников, которые только узнают о ВИЧ.

Помимо тренингов в рамках родительского клуба «Пора помогать» совместно с московским фондом «Дети+» реализует проект наставничества. Наставник — надежный и поддерживающий взрослый, с которым ребенок может откровенно поговорить о ВИЧ. Цель наставничества такая же, как и у тренингов: научить ребенка не стесняться своего диагноза и соблюдать принципы приверженности, о которых речь пойдет ниже.

Действовать на опережение

Вера пришла в наставничество с мотивацией помогать делом, а не деньгами. Изначально она хотела поддерживать детей-сирот — такие программы проводят разные НКО и АНО, занимающиеся благотворительностью. Поэтому, когда ей предложили взять в наставничество ВИЧ-положительного ребенка, Вера думала отказаться — слишком много имела предубеждений против ВИЧ, хотя знала, что вирус не передается бытовым путем. Однако после обучения, которое проводится для будущих наставников, Вера поменяла свое отношение к ВИЧ-положительным людям и решила попробовать.

Насте было 17 лет, она училась в колледже и уже чувствовала себя взрослой и самостоятельной, поэтому, по словам Веры, отнеслась к ней с недоверием и равнодушием.

«Для нее наставник был очередным взрослым, который, конечно, рано или поздно предаст, как и все до него, — поделилась Вера. — Поначалу Настя плохо шла на контакт, не хотела общаться, но со временем убедилась, что я рядом с ней по собственной воле и всегда открыта к общению, особенно на тему ВИЧ».

Вера старается показывать, что Настя для нее такой же человек, как и все остальные. Она не боится пить с ней из одного стакана, обниматься и расспрашивать про походы в центр СПИДа.

Однако Настя по-прежнему сложно принимает свой диагноз: называет СПИД-центр «это место», а ВИЧ — «диагноз», «болезнь», «моё это».

Боится, что о ВИЧ узнают окружающие. «Даже думала о том, чтобы бросить колледж, так как в него собирались дети из ее детского дома, — рассказывает Вера, — и Настя боялась, что они расскажут о диагнозе ее однокурсникам». Опасения Насти не безосновательны: в детском доме тайну диагноза зачастую не соблюдают, и о ребенке с ВИЧ знают и другие дети, и персонал.

Стыд и внутренняя стигматизация зачастую толкают к нарушению принципов приверженности. Приверженность — это режим принятия антиретровирусной терапии (АРВТ) строго по рекомендациям врача, то есть все назначенные препараты в одно и то же время каждый день. Настя пьет через раз, часто забывает или просто относится халатно. «Она мне говорит: „Мне сказали пить в одно и то же время, утром в 8 утра, а я проснулась в 11!“ Вроде как опоздала и можно сегодня вовсе не пить», — делится Вера. Одновременно рассказывает, как каждый телефонный разговор начинается с Настиной фразы: «Я пью таблетки!» Однако проверить, насколько подопечная действительно соблюдает режим, Вера не может и верит на слово.

Анализы крови, которые нужно сдавать каждые три-четыре месяца, у Насти в порядке, несмотря на нерегулярный прием. Возможно, сказывается молодость — иммунитет довольно крепкий и справляется без АРВТ. Это «все в порядке» мешает осознать, что принимать АРВТ необходимо каждый день, ведь ВИЧ — хроническое заболевание и нужно действовать на опережение.

Соблюдать приверженность вместе

Дети, которые до совершеннолетия живут в детском доме, чаще всего бросают пить таблетки после выпуска. Ощущение взрослости, протест против набивших оскомину правил, долгожданная свобода от опеки взрослых, плохая социализация — все это не способствует заботливому отношению к своему здоровью. Кроме того, в сиротском учреждении воспитатели, которые выдают таблетки, либо равнодушно относятся к заболеванию, либо запугивают («не будешь пить — умрешь»). С ребенком не говорят о ВИЧ, не объясняют важность АРВТ и не готовят к взрослой жизни с диагнозом.

Для наставников контроль приверженности — сложная тема. По правилам проекта наставник не становится спонсором для ребенка, не влияет на его успеваемость, не разбирается в конфликтах, но должен говорить с подопечным о ВИЧ и спрашивать о приеме таблеток. С одной стороны, это снимает стигматизацию: ребенок перестает стыдиться слова «ВИЧ» и в целом чувствует себя свободнее рядом с человеком, с которым можно поговорить откровенно на такую «секретную» тему. С другой стороны, поддерживающий взрослый, который говорит о важности принятия лекарств (наставник может сам пить свои лекарства) и ведении здорового образа жизни в целом, способствует дисциплине ребенка. Хотя зачастую требуются время и деликатная работа: постоянные напоминания и надоевший вопрос «а ты пьешь таблетки?» зачастую, напротив, способствуют бунту подростка, который отказывается пить лекарства вопреки.

Приверженность — отдельная боль и приемных родителей. Им не только нужно контролировать регулярный прием, но и приходится делать максимально возможное, чтобы окружающие не видели лекарства. Для этого родители отклеивают этикетки, а на вопросы родственников отмахиваются в духе: «Опять назначили врачи. Вы же знаете этих врачей». Поэтому поездки в санаторий или лагерь для родителей отдельный стресс — неизвестно, смогут ли дети без родительской поддержки ответить «правильно» на вопросы чужих взрослых, что за таблетки они постоянно пьют.

Создать безопасное пространство для ВИЧ-положительных детей и их родителей — одна из задач таких благотворительных организаций, как ассоциация Е.В.А., «Дети+» и «Пора помогать». Так, в августе 2023 года руководительница «Пора помогать» Екатерина Меркулова организует лагерь в Ленинградской области, куда могут приехать дети с ВИЧ и их родители (не только те, кто уже состоит в проекте). Цель лагеря — познакомить детей между собой, снять напряжение и внутреннюю стигму, дать ощущение поддержки, а вместе с тем сформировать приверженность, ведь пить лекарства вместе намного проще, чем одному. В программе тренинги, игры, экскурсии. С родителями также проведут встречи и поговорят о ВИЧ — невозможно работать с детьми без работы с родителями, так как ролевую модель ребенок выносит из семьи. Сейчас идет сбор средств на реализацию лагеря. Если хотите поучаствовать и помочь, можно узнать подробности на странице лагеря.

Говорить о ВИЧ

По статистике ЮНЭЙДС на конец 2021 года, число ВИЧ-положительных людей в мире составляло 38,4 млн человек. Из них 1,7 млн — дети от 0 до 14 лет. В России, по данным ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора», живет 1 млн 137 тысяч 596 человек с подтвержденным ВИЧ-статусом. Количество детей с ВИЧ-статусом — 12 107 человек, из которых больше половины подростки 10–16 лет. Более 3% всех ВИЧ-положительных детей живет в сиротских учреждениях.

За 2021 год родилось 13 203 ребенка от ВИЧ-положительных женщин, но только у 146 подтвержден диагноз. На 2021 год вероятность передачи ВИЧ от матери к ребенку во время беременности составила меньше 1%. Дети с ВИЧ до сих пор рождаются у тех матерей, которые по разным причинам не соблюдают прием антиретровирусной терапии. Если беременная женщина правильно и регулярно пьет таблетки, наблюдается в местном СПИД-центре, вероятность передачи вируса малышу ничтожно мала.

В будущем, вероятно, и вовсе перестанут рождаться дети с ВИЧ. И это хорошая новость. Однако в России в 2023 году по-прежнему много ВИЧ-положительных детей и подростков. Ежедневный прием АРВТ, проблемы взросления, переживание травм сиротства, стигматизация и дискриминация — вот часть того, с чем приходится сталкиваться детям и их родителям в повседневной жизни.

Информированность общества о проблемах людей с ВИЧ снимает часть стигматизации. Адекватная реакция на статус близкого человека — уже хороший показатель прогресса в вопросе отношения общества к людям, живущим с ВИЧ. К сожалению, пока еще сохраняются предубеждения, и это мешает людям открыто говорить о своих проблемах, принимать собственный диагноз и постоянно пить АРВ-терапию.

Что важно знать о ВИЧ

Организации, помогающие людям с ВИЧ-положительным статусом:

Ассоциация Е.В.А — сетевая организация, созданная для улучшения качества жизни женщин с ВИЧ, вирусными гепатитами и другими социально значимыми заболеваниями. Е.В.А. объединяет активистов и специалистов из 35 регионов России.

«Пора помогать» — организация, нацеленная на изменение отношения в обществе к детям, живущим с ВИЧ, снижение стигмы по отношению к ним, повышение их уровня жизни, формирование приверженности к приему лекарственной терапии и, как следствие, снижение распространения заболевания. Телеграм-канал о помощи детям, живущим с ВИЧ: «Пора помогать».

БФ «Дети+» — фонд создан для поддержки детей и подростков с социально значимыми заболеваниями всех категорий: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из кровных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С 2015 года специалисты фонда сосредоточились на помощи детям, рожденным с вирусом иммунодефицита человека.

СПИД.Центр — фонд проводит бесплатные и анонимные группы поддержки, ведет просветительскую работу, консультирует по вопросам передачи ВИЧ и юридическим аспектам жизни с ВИЧ, а также проводит бесплатные тестирования на вирус.

Профилактика ВИЧ/СПИДа в России — интернет-портал о профилактике и лечении ВИЧ/СПИДа от Министерства здравоохранения РФ.

Федеральные телефоны поддержки: 88001006543, 88005056543.

Читайте также:

Так можно: директор детского хосписа о мифах про паллиативную помощь и лётчике, ушедшем на пенсию ради помощи детям

Как берегут роскошных хулиганов: репортаж из Упсала-Цирка об акробатическом инклюзивном спектакле

Разбираем мифы об ЭКО: «человечность» эмбриона, патологии, евгеника, платное донорство и заморозка спермы мобилизованных

Голод, ненависть, таблетки. Как живут люди с расстройствами пищевого поведения и что помогает им выздороветь

«Одной крови»: как социальная реклама показывала «невидимую» проблему СПИДа