Мертворождение, аутизм, нацистская евгеника, генетические патологии, бесплодие, грехопадение — экстракорпоральное оплодотворение окружено множеством мифов, несмотря на то что после благополучного рождения первого советского ребенка «из пробирки» прошло уже почти 40 лет. Связанные с ЭКО этические и медицинские проблемы журналистка Дина Ивина обсудила с учеными из Российской ассоциации репродукции человека, врачами репродуктивных клиник и независимым экспертом по биоэтике.

В научно-популярном исследовании читайте: как работает ЭКО и в каких случаях используется? почему в Европе донорство спермы и яйцеклеток строго бесплатное, а в России превратилось в большой рынок? действительно ли можно сконструировать идеального ребенка? насколько верно мнение о частых патологиях у рожденных «из пробирки»? к каким последствиям может привести признание эмбриона человеком? и имеет ли женщина право воспользоваться замороженной спермой мобилизованного партнера в случае его смерти?

В чем суть процедуры ЭКО?

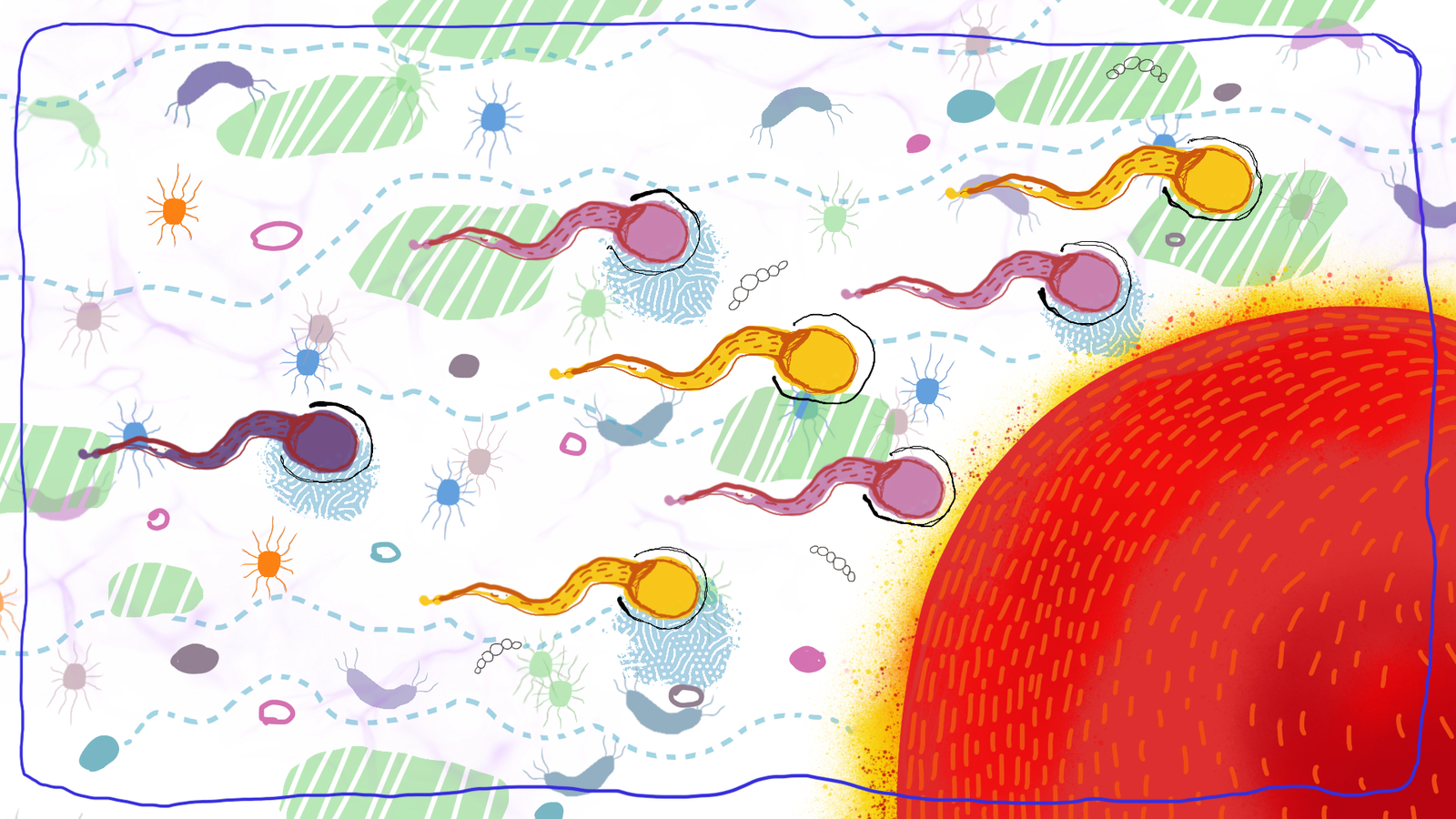

Противоестественный способ зачатия детей — так звучит главная претензия к методу ЭКО. На деле же вся разница состоит в том, где происходит встреча сперматозоидов и ооцитов (яйцеклеток) и в каких условиях формируется эмбрион.

«Традиционно» слияние женских и мужских клеток проходит в наружной трети маточной трубы, в результате чего образуется зигота. Зародыш перемещается в полость матки, где может «погулять» еще пару суток, пока окончательно не прикрепится к стенкам.

Именно за этот этап отвечает ЭКО — происходит все то же самое, только в пробирке и под наблюдением целой команды эмбриологов, репродуктологов и лаборантов. До этого врачи клиники получают биоматериалы пары.

Сперму мужчины получить просто, а вот женщине придется пройти целый ряд неприятных процедур, в частности ежедневные уколы в живот.

Благодаря этому удастся вызвать суперовуляцию и произвести в яичниках зрелые и здоровые яйцеклетки, которые врачи извлекут во время мини-операции.

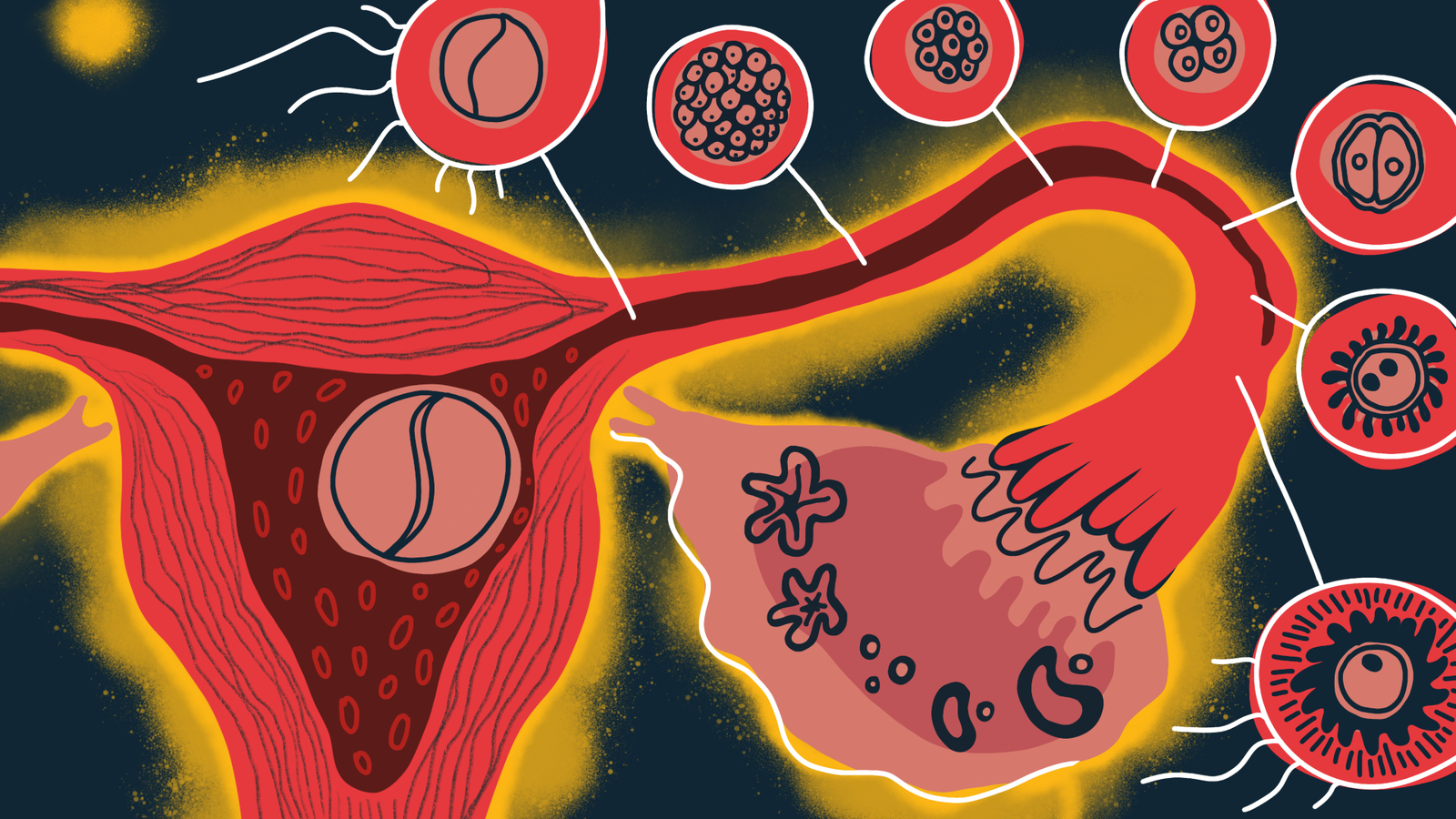

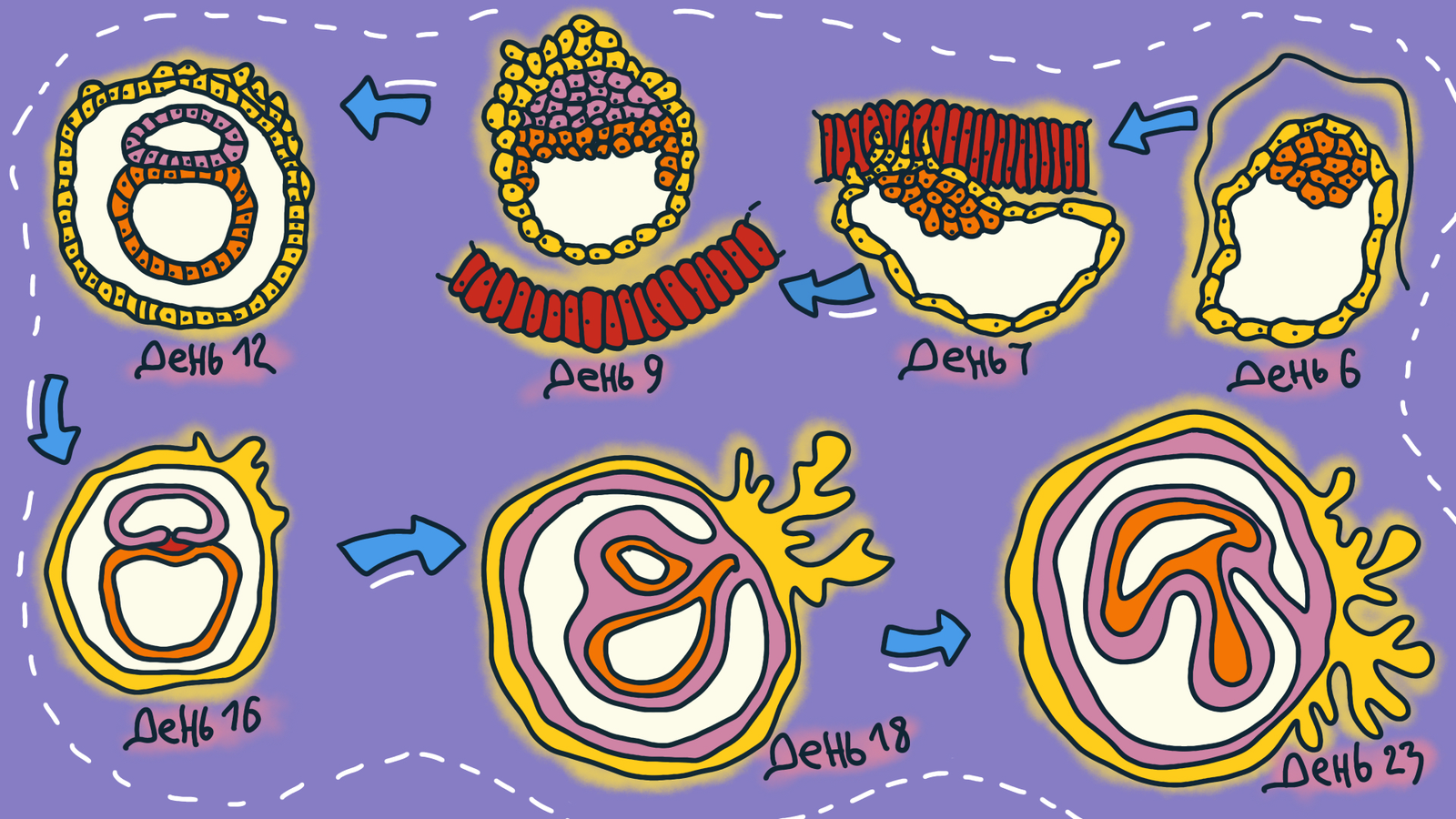

Врачи объединяют материалы и получают эмбрион (или несколько), — следующие несколько дней он будет развиваться в пробирке, пока его не поместят в полость матки. Дату переноса назначает врач — обычно это 5–6-й день развития эмбриона, когда он достигает стадии бластоцисты. Паре также могут предложить провести предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), позволяющее проверить эмбрион на наличие генетических аномалий до его имплантации. Весь этот процесс называется цикл ВРТ — вспомогательных репродуктивных технологий.

Важно понимать, что ЭКО — это не прихоть, а вынужденная мера для тех, кто столкнулся с бесплодием. Клиники не оказывают услуги тем, у кого нет проблем с зачатием или отсутствуют соответствующие показатели здоровья. Исключение представляют женщины, которые не имеют партнера, но хотят детей — тогда из биобанка клиники выкупаются донорские сперматозоиды. В случае, если женщина не может не только зачать, но и выносить ребенка, прибегают к помощи суррогатного материнства.

ЭКО в России: закон, церковь, мораль

В отличие от большинства европейских стран, российское законодательство, как ни странно, очень лояльно относится к репродуктивной медицине. ЭКО и суррогатное материнство разрешены и являются дорогостоящими коммерческими процедурами.

К помощи ВРТ в России ежегодно прибегает огромное количество человек. Так, например, последние данные Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ) показали, что в 2020 году общее число циклов ВРТ составило 148 тысяч.

Донорство тоже всячески поощряется. Любой желающий от 18 до 35 лет может прийти в клинику и пожертвовать свой биоматериал — если, конечно, проходит по всем медико-генетическим критериям, установленным клиникой. За полученные сперматозоиды или яйцеклетки не просто скажут спасибо, а прилично заплатят.

На хранение принимаются не только дарственные клетки, но и те, которыми человек хочет самостоятельно воспользоваться через какое-то время. В таком случае применяется криоконсервация — можно заморозить как сперму, так и яйцеклетки, а также уже оплодотворенный эмбрион.

Позиция Русской православной церкви в отношении ЭКО куда более радикальная, чем государственная — доходило до того, что батюшки отказывались крестить детей, рожденных «противоестественным» методом. При этом общего проработанного церковного документа касательно репродуктивных технологий в России до сих пор не существует. Это приводит к тому, что многие священнослужители не знают, что делать и на что ссылаться, когда прихожане просят благословить их на тот или иной вид ЭКО.

Несмотря на бурное развитие ВРТ в России, дискуссия вокруг ЭКО не утихает. Законодательство в области репродуктивных технологий формировалось последние 40 лет, но в нем все же остаются лакуны и существенные вопросы, в том числе морально-этического характера. Судьям приходится работать в условиях правового вакуума — все чаще появляются дела, с которыми ранее никто в правовом поле не сталкивался, и регламентации для них не существует.

Все это на фоне низкой осведомленности населения и вечного противостояния медицины и церкви бросает вызов общественности: как решать назревшие этические проблемы?

Коммерциализация донорства

ЭКО давно приобрело статус самого распространенного способа преодоления бесплодия, но это, к сожалению, не панацея. Когда женские яичники оказываются полностью несостоятельными, а мужские сперматозоиды попросту исчезают или теряют оплодотворяющую способность, парам приходится идти на осознанный шаг — использовать донорский материал. Иными словами, впустить кого-то третьего в таинство рождения.

На этом этапе появляется явная социальная проблема, поскольку смысл слов «мать» и «отец» начинает размываться. Но если это всего лишь вопрос лингвистической точности, то само донорство причисляют к корыстным процедурам. Еще бы:

сдав сперму, можно получить до 10 тысяч рублей, а стоимость яйцеклеток иногда доходит до 90 тысяч рублей — все зависит от их количества.

На самом деле, как нам рассказали в московской клинике «Линия жизни», свой биологический материал можно и пожертвовать, то есть сдать безвозмездно. Правда, признаются в клинике, таких случаев лично на их практике не было.

Противники платного донорства (как органов, так и ооцитов) считают, что коммерциализация отрасли ведет к ее криминализации. Когда товарно-денежные отношения в сфере зарождения человеческой жизни становятся нормой, ребенок превращается в предмет сделки купли-продажи. К тому же появляется поле для махинаций — донор может умолчать о своих заболеваниях, чтобы получить вознаграждение за биоматериал.

«Весь спектр заболеваний нельзя покрыть — их огромное количество. Есть обследования, установленные законом, которые обязаны проводить все клиники. Список обязательных обследований и анализов для доноров большой, он закреплен в приказе Минздрава РФ № 803н от 31.07.2020 г. В ЦР „Линия жизни“ мы дополнительно проводим расширенное генетическое исследование на 35 самых распространенных тяжелых моногенных заболеваний».

По этой причине донорство в странах Европы строго безвозмездное — так клиники убеждаются в том, что человек не имеет корыстных побуждений и не пришел заработать денег на чужой беде. На это также влияет фактор высокой социальной защищенности — в Бельгии и Франции, например, запрещено платное донорство еще и потому, что государство не хочет «соблазнять» малоимущих и отчаявшихся на легкий заработок.

В России эти этические ценности игнорируются, и на сегодняшний день репродуктивная медицина превратилась в огромный рынок. Чем грозит коммерциализация донорства — спросили у биолога, кандидата философских наук Ольги Ушаковой.

Комментарий биоэтика:

«Коммерциализация донорства потенциально опасна в первую очередь из-за возможных злоупотреблений. На данный момент действует подписанный в Страсбурге 24 января 2002 года дополнительный протокол к Конвенции о защите прав и достоинства человека, и глава VII этого протокола прямо запрещает извлекать финансовую выгоду из донорства. Поэтому донорам крови, например, только компенсируют затраты на питание и проезд — это формулируется именно так.

Еще в 1970-х годах высказывалась следующая позиция: вознаграждение за донорство может привлечь в качестве доноров самые бедные слои населения, а качество их донорского материала может быть неудовлетворительным. Это мнение регулярно подвергается критике со стороны ряда специалистов, полагающих, что донорство крови, костного мозга и стволовых клеток должно так или иначе вознаграждаться — поскольку это способствовало бы более оперативному формированию больших банков доноров.

Что касается донорства органов, сделка по продаже, к примеру, собственной почки на сегодняшний день является для продавца по определению рискованной и невыгодной: никакая сумма не может быть адекватной компенсацией за такое ухудшение здоровья.

Однако донорство половых клеток является исключением — этот вид донорства в некоторых странах, в частности в России, может предполагать вознаграждение. И, судя по всему, коммерциализация донорства именно половых клеток ничем особо опасным не грозит. В первую очередь потому, что половые клетки организм человека в любом случае производит «на экспорт», их единственная роль — дать начало новой жизни. При этом для нормального функционирования родительского организма они не нужны. Видимо, как раз поэтому донорство половых клеток в ряде стран регулируется в особом порядке».

«Невостребованный» донорский материал

При большом разнообразии материала одни клетки оказываются более востребованными, а другие никто не берет. В биобанках все полученные яйцеклетки и сперматозоиды хранятся вместе с «личным делом» — в карточке указана информация о каждом доноре: детские фото, цвет глаз и волос, вес, рост, телосложение, группа крови и резус фактор, фенотипические особенности, образование, род профессии, увлечения, психологический портрет и даже национальность. Все эти характеристики предоставляются тем, кто приходит в клинику сделать ЭКО с использованием донорского материала.

Грубо говоря, все как на рынке: фрукты ровной формы и с хорошей грядки разбирают быстрее других. В случае с биоматериалом есть две развилки: одни выбирают по принципу «статуса» — образования, положения в обществе, ученых степеней или иных социальных достижений, а другие по принципу внешних характеристик — кому-то нравятся голубоглазые шатены, а кому-то кареглазые блондины. То же самое работает и в случае с донорами-женщинами.

Понять такой выбор можно, но с точки зрения этики есть несколько загвоздок, которые зачастую играют против ЭКО.

Например, никто не гарантирует, что от ученого обязательно родится не менее выдающийся ученый — жизнь, как правило, тоже отлично это доказывает.

Но все же в 2018 году группа ученых университета Эдинбурга обнаружила более 500 наследуемых генов, связанных с интеллектом.

И, хоть клиенты клиник вряд ли осведомлены об этом исследовании, предполагается, что они все же подсознательно отдают предпочтение именно «весомому» биоматериалу — чтоб не меньше одной ученой степени. Все это наводит на мысль, что сперматозоиды здорового и крепкого механика с 9 классами образования оказываются неудел.

Те, кто выбирают по внешности, вообще ходят по краю. На этот случай противники ЭКО применяют тяжелую артиллерию — обвинения в евгенике. Желание родить ангельского белокурого ребенка воспринимается в штыки — ассоциации с чистой арийской расой и превосходством нордического фенотипа по-прежнему триггерят общественность. Масла в огонь подливают недвусмысленные требования клиник — «привлекательная внешность», рост выше 175 сантиметров (для мужчин) и так далее.

В российских клиниках разрешено предимплантационное генетическое тестирование (ПГТ), которое многие по незнанию обвиняют в генной терапии и конструировании детей. Вопреки распространенному мнению, такая диагностика не позволяет «собрать» идеального ребенка, наделив его серыми глазами, высоким ростом, пшеничными волосами или любыми другими внешними характеристиками.

ПГТ, кстати, позволяет узнать пол ребенка, но искусственно выбрать его запрещает российское законодательство. В Федеральном законе № 323 «Об охране здоровья граждан», пункт 4, четко прописано: «При использовании вспомогательных репродуктивных технологий выбор пола будущего ребенка не допускается, за исключением случаев возможности наследования заболеваний, связанных с полом». Имеется в виду, что клиника может сделать исключение для тех пар, у кого заболевания, например, передаются по мужской линии, и «сменить» пол ребенка на женский.

Задача ПГТ — выяснить, унаследует ли ребенок хромосомные патологии от родителей или нет. Обследование выполняется для исключения мутаций или развития хромосомных аномалий внутри эмбриона.

Это значит, что выбор по внешности заканчивается на анкете донора и его детских фотографиях. Далее все происходит как обычно — ребенок наследует внешние качества одного из родителей и донора непроизвольно. Можно расслабиться — к счастью, режим создания персонажа, как в The Sims 4, в жизни еще не придумали.

И все же интересно — что случается с «закэнселенными» сперматозоидами того самого «простого механика» и какие донорские внешние качества не пользуются популярностью? Ответ: клиенты клиник хоть и обращают внимание на образование, но зачастую решающим фактором становится похожесть донора на них самих. Это увеличивает шансы на то, что ребенок будет похож на родителей — хоть один из них с биологической точки зрения не будет им являться.

Комментарий медика:

«Проблем с невостребованным материалом не возникает. К сожалению, почти 20% пациенток, обращающихся в клинику, нуждаются в использовании донорских ооцитов. Все пациенты уникальны и на каждого донора находится свой пациент. Некоторые клиенты, действительно, обращают внимание на образование донора. При этом, если у донора среднее профессиональное образование, но все остальные внешние признаки совпадают с характеристиками родителей, то это не является ограничением, к тому же многие понимают, что образование во многом зависит от воспитания ребенка, то есть социальных факторов.

В конце концов, это не магазин красивых и умных детей. При усыновлении большинство родителей также осознают свою личную ответственность в воспитании и образовании детей. И действительно, далеко не у всех академиков дети вырастают гениями — большинство пациентов это понимают. Зачастую для родителей самым предпочтительным будет донор, максимально похожий на них.

Также мы указываем психологический портрет донора, тембр голоса, даже знак зодиака, всё это облегчает выбор. Мы также проводим подбор донора по группе крови резус-фактору».

«Человечность» эмбриона

Церковь в лице митрополитов систематически выступает за то, чтобы российское законодательство наделило эмбрион правами человека. Однако с точки зрения биологии зачатки всех ключевых человеческих признаков у эмбриона появляются только к 8-й неделе, когда он переходит в стадию плода, то есть примерно на 56-й день развития. РПЦ же предлагает решить «человеческий» вопрос радикально — наделять эмбрион правами с первого дня его формирования.

По мнению церкви, эмбрионы являются «развивающимися человеческими существами» и обладают правом на неприкосновенность, а значит замораживать, а тем более уничтожать их нельзя. Поэтому на практике РПЦ разрешает ЭКО только в том случае, если женщине переносятся все полученные эмбрионы.

С точки зрения репродуктологии это невозможно по нескольким причинам — во-первых, вероятность беременности снижается при переносе сразу всех эмбрионов, а во-вторых, если приживутся все зародыши, случится многоплодная беременность, опасная для матери. Замораживать и хранить заведомо плохие эмбрионы нецелесообразно — вероятность того, что они приживутся впоследствии, крайне низка, а даже если приживутся, то вряд ли из них родится здоровый ребенок. Поэтому клиники предпочитают уничтожать такой материал — да и биобанки в России не резиновые.

На пятый день (когда это обычно и происходит, как мы отмечали выше) зародыш представляет собой крохотный пузырек диаметром 0,2–0,3 мм, разглядеть который можно только под микроскопом. На таких ранних сроках то, что через 9 месяцев станет человеком, не обладает ни разумом, ни чувствами. Отдельно стоит отметить, что боли эмбрион не чувствует — у него просто отсутствуют нервные окончания.

Судебная система поддерживает эту позицию и считает, что эмбрион — не человек, а значит и объектом права не является.

В российском законодательстве эмбрионы отнесены к разновидности репродуктивных органов, то есть не рассматриваются в отрыве от женского тела.

В случае, если бы зародыш законодательно все-таки стал человеком, это повлекло бы за собой массу этико-юридических проблем — в частности запрет абортов.

Противники «издевательства» над эмбрионами скажут: получается, что «людьми» на ранней стадии зарождения можно просто жонглировать — уничтожать, замораживать, сдавать на опыты и собирать, как конструктор. Объясняем, что с эмбрионом в России делать можно, а что — нельзя.

«Эмбрион является объектом права с особым правовым регулированием в силу его специфики — это не вещь в классическом гражданско-правовом смысле. Субъектом права эмбрион никогда не признают, поскольку это юридический нонсенс и не соответствует российской гражданско-правовой доктрине, а изменение фундаментальных понятий возможно в результате длительных мировоззренческих процессов, а не выступления Мизулиной с трибуны Совета Федерации».

То, что эмбрион не является вещью, четко указано в законодательстве — в приказе 803н Минздрава «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» в форме информированного добровольного согласия указано, что пациенты могут попросить криоконсервировать эмбрион, утилизировать его или донировать, то есть по отношению к эмбриону выполнить можно только ограниченное и строго регулируемое число мер. Дарение эмбриона, а тем более проведение над ним опытов запрещено законом. Но все же к чему бы чисто гипотетически привело становление эмбриона человеком?

Комментарий биоэтика:

«В данном случае [очеловечивании эмбриона] возникла бы масса этических проблем, причем с очень серьезными последствиями — в первую очередь, разумеется, для женщин. А также для специалистов, занятых в сфере ВРТ.

Во-первых, это в значительной мере осложнит использование практически любых репродуктивных технологий — в частности, при технологии ЭКО, как правило, у женщины берут несколько яйцеклеток для оплодотворения, поскольку данный процесс не всегда идет успешно. И, если эмбрион будет считаться человеком с момента возникновения, то процедура ЭКО станет допустимой к применению только с серьезными оговорками и ограничениями — для соблюдения данного закона придется каждый раз использовать только одну оплодотворенную яйцеклетку, что означает резкое уменьшение шансов женщины забеременеть. Также, если закон предполагает, что зигота — уже человек, и отбор среди зигот недопустим, это может привести к требованию каждый раз изначально оплодотворять только одну яйцеклетку, чтобы не создавать много «людей». А о ПГТ в принципе можно будет забыть. В общем, принятие подобного закона резко снизило бы шансы бесплодных пар стать родителями.

Во-вторых, и это, наверное, самое опасное следствие из этого гипотетического закона, женщины детородного возраста могут стать объектами уголовного преследования. Не знаю, насколько это широко известный факт, но медицинская статистика свидетельствует: очень большой процент выкидышей происходит на ранних сроках беременности. Например, акушер-гинеколог, к. м. н. Александра Борисова приводит такие данные: «из 15–20% беременностей, завершающихся выкидышами, 80% и более происходят в первые 12 недель». То есть женщина вообще может не знать, что она беременна, и факт беременности может выясниться только после выкидыша. И, если эмбрион на любом сроке развития будет трактоваться как человек и объект права, это может привести к тому, что женщин из-за выкидышей могут начать обвинять, к примеру, в «причинении смерти по неосторожности».

Звучит бредово? Бесспорно. Но, к сожалению, совершенно очевидно, что данный закон однозначно даст зеленый свет для подобных злоупотреблений — если появятся формальные возможности активно действовать в рамках «защиты прав человека-зиготы». Кто решит воспользоваться подобными возможностями — отдельный вопрос (супруг женщины, ее родители или вообще фонд ОМС — например, для того, чтобы женщине было отказано в предоставлении медицинских услуг по ОМС под предлогом «сама виновата»), главное — формальная возможность будет законодательно закреплена, и это поставит женщин под удар».

Ребенок «из пробирки» и патологии

Существует мнение, что «ЭКОшные» дети обладают целым спектром заболеваний — и пороков развития у них больше, и врожденных аномалий. Кроме этого, по-прежнему ошибочно считается, что, став взрослыми, они не смогут родить собственных детей — хотя практика показывает, что это не так. Даже Алена Донцова — первый, можно сказать экспериментальный ребенок из пробирки, — и та в 2007 родила здорового мальчика, причем зачат он был естественным путем.

«Чрезвычайно важная вещь: „патология после ЭКО“ — дискредитирующее выражение. На деле это называется „патология в группе детей, рожденных в результате преодоления бесплодия с помощью ВРТ“. Тут нельзя передергивать — в обществе слышат „дети ЭКО“, и всё, начинается».

Шанс развития хромосомной аномалии у плода увеличивается вместе с репродуктивным возрастом женщины и напрямую зависит от состояния здоровья обоих партнеров. Чем позже женщина вынашивает плод, тем выше вероятность патологии. В данном случае неважно, как ребенок был зачат — в пробирке или естественным путем. Задача ЭКО — предотвратить бесплодие партнеров, но оно тоже имеет свои причины, связанные со здоровьем родителей, и все выяснить не удается.

Сейчас в России популярно отложенное материнство — женщины все чаще выбирают более зрелый возраст для рождения ребенка. И, как бы ни раздражала эта фраза, но часики действительно тикают:

«Женщина может ходить к косметологу и выглядеть свежей и красивой, но яйцеклетки постоянно стареют, и молодость им не сохранить. Если в 24 года риск патологии измеряется примерно 1:1000, то в 40 лет — 1:40. Поэтому возраст и состояние здоровья драматично влияют на исход рождения здорового ребенка. Чтобы избежать проблем, стоит заморозить молодые и здоровые яйцеклетки, а в будущем оплодотворить их».

По словам Ольги Зиновьевой, рождение в результате ЭКО ребенка с врожденными патологиями равна общепопуляционной, и не больше и не меньше вероятности рождения такого ребенка в результате естественного наступления беременности. Этот пункт содержится в информированном добровольном согласии на применение вспомогательных репродуктивных технологий, подписываемое пациентами по форме, утвержденной Минздравом РФ.

Случается, что после рождения ребенка с патологией клиенты все равно подают в суд на клинику. Если в ходе разбирательства выясняется, что клиника добросовестно выполнила всё необходимое, но ребенок родился с генетическим заболеванием, суд объявляет, что вины клиники в произошедшем нет, и следует отказ в иске.

Дети мертвых: разрешена ли в России посмертная репродукция?

После начала мобилизации в России резко вырос спрос на заморозку спермы. Перед тем как отправиться на войну, мужчины массово начали сдавать свой биоматериал в клиники, в надежде сохранить «частичку» себя в случае худшего исхода.

Изучая источники, на первый взгляд действительно может показаться, что закон на стороне вдов. Если, банально, пробежаться глазами по первой странице Google, вбив запрос «разрешена ли в россии посмертная репродукция?», можно увидеть такие результаты: «подобную процедуру можно произвести и на территории Российской Федерации, имея письменное разрешение от почившего родителя»; «никаких ограничений на посмертный забор гамет и осуществление посмертных репродуктивных программ законодатель не устанавливает»; «посмертная репродукция дает возможность осуществить неотъемлемое право человека на продолжение рода даже после смерти»; «возможности для посмертной репродукции имеются и в России».

Безотносительно оценки достоверности источников создается стойкое ощущение, что ответ на поставленный вопрос не двусмыслен и звучит как «да». Это иллюзорно подтверждается и резким ростом спроса на криоконсервацию спермы в период нестабильной политической ситуации в стране.

Более того, можно копнуть глубже, и ответ на вопрос не изменится. В книге, посвященной репродуктивным технологиям, «Сделай меня точно» журналистки Инны Денисовой есть вот такие фрагменты:

Денисова цитирует некую Елену Мартышкину, кандидата медицинских наук и репродуктолога, которая говорит: «У нас в клинике хранится спермы погибшего мужчины. Жена пока думает. Возможно, она вступит в программу посмертной репродукции».

А чуть позже, в этой же главе, есть вот такое утверждение: «В российском ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан“ есть две статьи, 47-я и 68-я, „Донорство органов и тканей человека и их трансплантация“ и „Использование тела, органов и тканей умершего человека“. В обеих говорится, что посмертное изъятие органов и тканей возможно, если ни сам донор, пока был жив, ни его близкие после смерти ничего не имели бы против».

Вооружившись этой информацией, мы обратились в клинику «Линия жизни», где получили четкий ответ: «посмертная репродукция в России запрещена». Усомнились (и были неправы), позвонили еще в три клиники и воспроизвели примерно такой монолог: «Здравствуйте! Мы с мужем очень переживаем из-за всей этой обстановки в стране. Я погуглила и вычитала, что в российских клиниках существует программа посмертной репродукции. Скажите, сможет ли мой муж в случае мобилизации прийти в клинику и сдать сперму? Чтобы я в случае его гибели (не дай бог, конечно!) воспользовалась ею для зачатия?».

На что во всех трех клиниках ответили положительно, даже предложили записать нас с мужем на консультацию. Но отметили, что для этого мужу нужно будет подписать некое «согласие» на передачу прав пользования биоматериалом мне, как жене, в случае его смерти. Окончательно запутавшись, мы спросили у Ольги Зиновьевой, что это всё значит.

Комментарий эксперта из Российской ассоциации репродукции человека:

«Юридически посмертная репродукция в России запрещена. Собственно сдавать и криоконсервировать свои половые клетки можно сколько угодно и клиники охотно окажут эту услугу. Однако в соответствии с Приказом Минздрава РФ № 803н, регулирующим применение вспомогательных репродуктивных технологий, криоконсервация и криохранение половых клеток осуществляется с целью их последующего применения в программах ВРТ. Это исчерпывающий ответ на вопрос. ВРТ — это технологии лечения бесплодия, а не решения социальной потребности в «сохранении памяти об умершем сыне или муже». Погибший пациент бесплодием более не страдает, поэтому технологии ВРТ для него применяться не могут.

Единственный способ применения мужских половых клеток для потенциальных вдов — это соответствие мужчины на момент сдачи спермы для криохранения критериям донора спермы, а это невозможно. Он как минимум шестимесячный карантин не сможет выдержать до криозамораживания, не говоря уже об объеме анализов и соответствии возрасту донора. Иными словами — морозить сперму саму по себе законно, а вот применять ее потом — юридически крайне затруднительно.

Относительно упражнений клиник — лучше их самих спрашивать, как они потом собираются эту сперму применять и чье именно бесплодие будут лечить с ее применением. Какие бы согласия на распоряжение своими половыми клетками мужчина не написал, ни клиника не может выполнить такую программу, ни (если уж какая-то клиника и выполнит) ребенок по российскому законодательству никакой юридической связи иметь не будет и получит отказ в наследстве, как это было в истории с Боженой Рынской. До тех пор, пока законодательство стоит на страже здравого смысла, посмертная репродукция — юридически маргинальная технология и «схематозный» (простите за термин) способ заработка клиник ЭКО, эксплуатирующий горе людей, потерявших близких».

Несмотря на этические дилеммы, ВРТ — это в первую очередь область медицины, где существует принцип «не навреди», а сами репродуктивные свободы, как мы выяснили, строго ограничиваются законодательством. В конце концов, ЭКО — это технология, которая подарила многим отчаявшимся парам возможность обрести долгожданное счастье. А обретение счастья затмевает любые мнения противников, в особенности абсурдные.

Читайте также:

«Не вините себя»: монолог матери, потерявшей ребенка из-за замершей беременности

Мы с тобой одной крови. Как устроено донорство костного мозга в России

«Я не хотела быть одна»: монолог женщины, решившей стать суррогатной матерью