Про Куликовскую битву слышали даже те, кто ничего о ней не знает: кто не помнит школьного курса истории, не читал Блока, кто только и умеет, что шутить о «ветеранах Куликовской битвы». И даже для них это – что-то далекое, но выдающееся. Почему одна из множеств стычек с татаро-монголами стала столь значимым явлением? Что в ней не устает удивлять нас и — естественно, ожидаемо и полно надежды для ее современника? Дмитрий Левчик расскажет об этом подробно.

Куликово поле — по современным данным, сравнительно небольшая поляна (800 ×2000 м); здесь в сентябре 1380 года произошла кавалерийская стычка воинов князя Дмитрия Московского и беклярбека гурагана Мамая.

О Куликовской битве написано много. Очень много. Источниковедческий и историографический обзор может занять десятки, сотни страниц. Я его делать не буду. Я сосредоточусь на одном, самом интересном и важном (на мой взгляд). Я хочу поговорить о том, почему эта битва стала символом могущества Московского князя и символом подъёма нашего национального духа.

Так как не все читатели являются знатоками истории, я напомню кратко ход конфликта между Москвой и Мамаевой Ордой. В 1377-78 годах начался конфликт Мамаевой Орды (самого большого на тот момент обломка Золотой Орды, данником которого была Москва) и Великого князя Дмитрия Московского. (Я упорно не называю сего князя Донским, потому, что так его стали называть начиная с XVI века, со времён Ивана Грозного. До этого Донским был Владимир Серпуховской. А мы говорим о XIV веке, потому и для нас Дмитрий пока не Донской, а Московский.)

Дмитрий не то чтобы отказался платить дань, но отказался платить её в увеличенных размерах. Началась война. Первое сражение в этой войне (на реке Пьяне в 1377 году) москвичи проиграли (командующий князь Иван Звенигородский по неопытности не выставил боевое охранение), потом на реке Воже в 1378 году под командованием князя Боброка-Волынского москвичи победили. Потом произошла та самая знаменитая Куликовская битва, в которой татары были наголову разбиты, якобы благодаря удару засадного полка в тыл татарам. При этом основные силы Мамая на тот момент были отвлечены на борьбу с Великим ханом Тохтамышем и поддерживающим его самаркандским амиром гураганом Тимур-Ленгом.

Была ли Куликовская битва самой крупной битвой того времени? Нет. Бывали бои и покрупнее. Некоторые современные исследователи склоняются к мысли, что и битвой-то её можно назвать с трудом. Все данные о двухстах тысячах, трехстах тысячах и более участников сражения не выдерживают критики. Не было там столько места для большого боя. Была небольшая поляна, на которую споро (явно без пехоты) подошли и войска Дмитрия Московского, и войска Мамая. По сути эта битва — кавалерийская стычка, продолжавшаяся, может быть, всего 30 минут (максимум три часа), в которой с двух сторон участвовало не более пяти тысяч человек. Битвы того же времени с участием русских и татарских войск (у Синих вод в 1362 году, у Шишёвского леса в 1365-м, на Пьяне в 1367-м и на Воже в 1378-м) были куда многочисленнее.

Была ли эта битва первым поражением татар от русских? Опять нет. Татар бивали и ранее. Ещё Дмитрий Александрович, сын Невского, бивал. А уж накануне Куликовского сражения ослабленные ордынцы были биты и рязанцами, и нижегородцами, и литовцами.

Освободилась ли Москва от татарского ига после этой битвы? Нет. Дань как платили, так и продолжили платить. Перерыв в пять лет (1378–1382) был не столько следствием побед над татарами, сколько обычной практикой — отвозить дань в Орду раз в пять лет.

Стала ли Москва после этой битвы лидером русских земель? Опять нет. На Руси как было два Великих княжества (Московское и Тверское), так и осталось.

Была ли Куликовская битва общерусским делом? Нет. В ней не принимали участия ни большинство русских западных и южных княжеств, находившихся под властью союзницы Мамая Литвы (кроме Смоленска и Брянска), ни Новгород, ни Вятка, ни Рязань (тоже союзница Мамая), ни Тверь. Псковичей тоже, скорее всего, не было. В основном, под знамёнами Дмитрия Московского собрались москвичи и самые близкие союзники: белозерцы, серпуховичане, ярославцы, суздальцы.

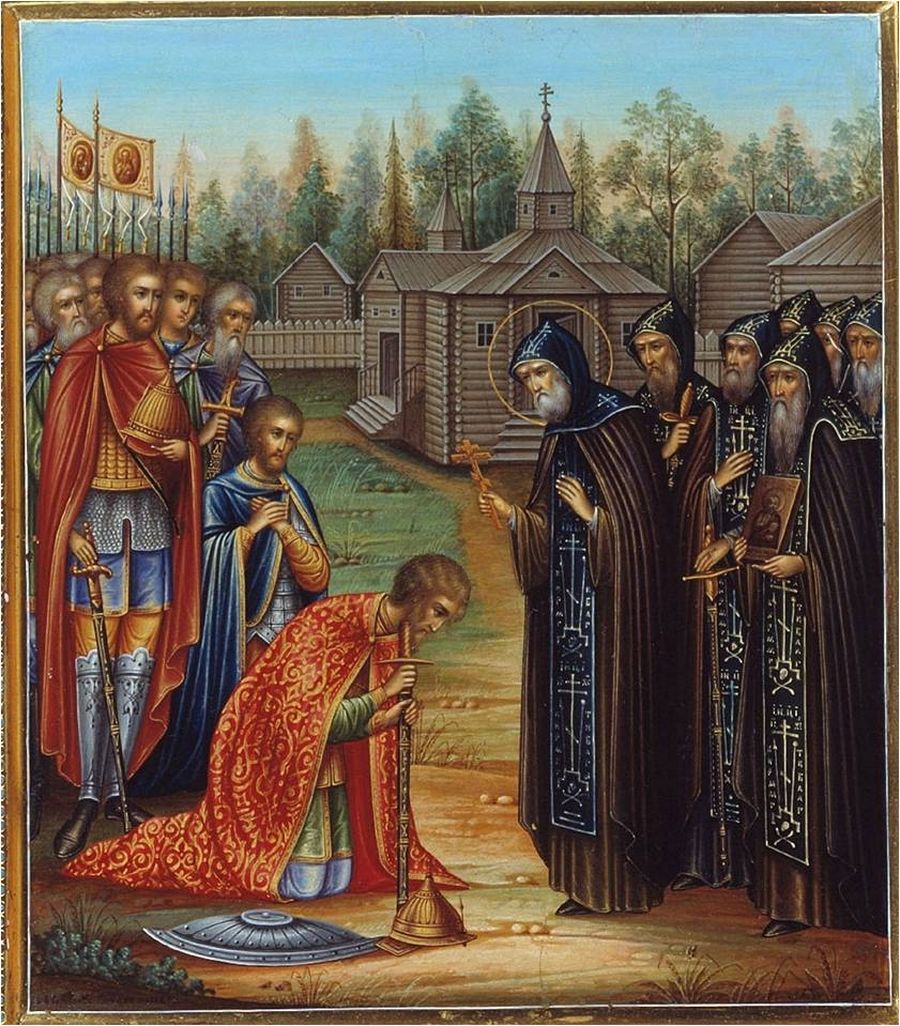

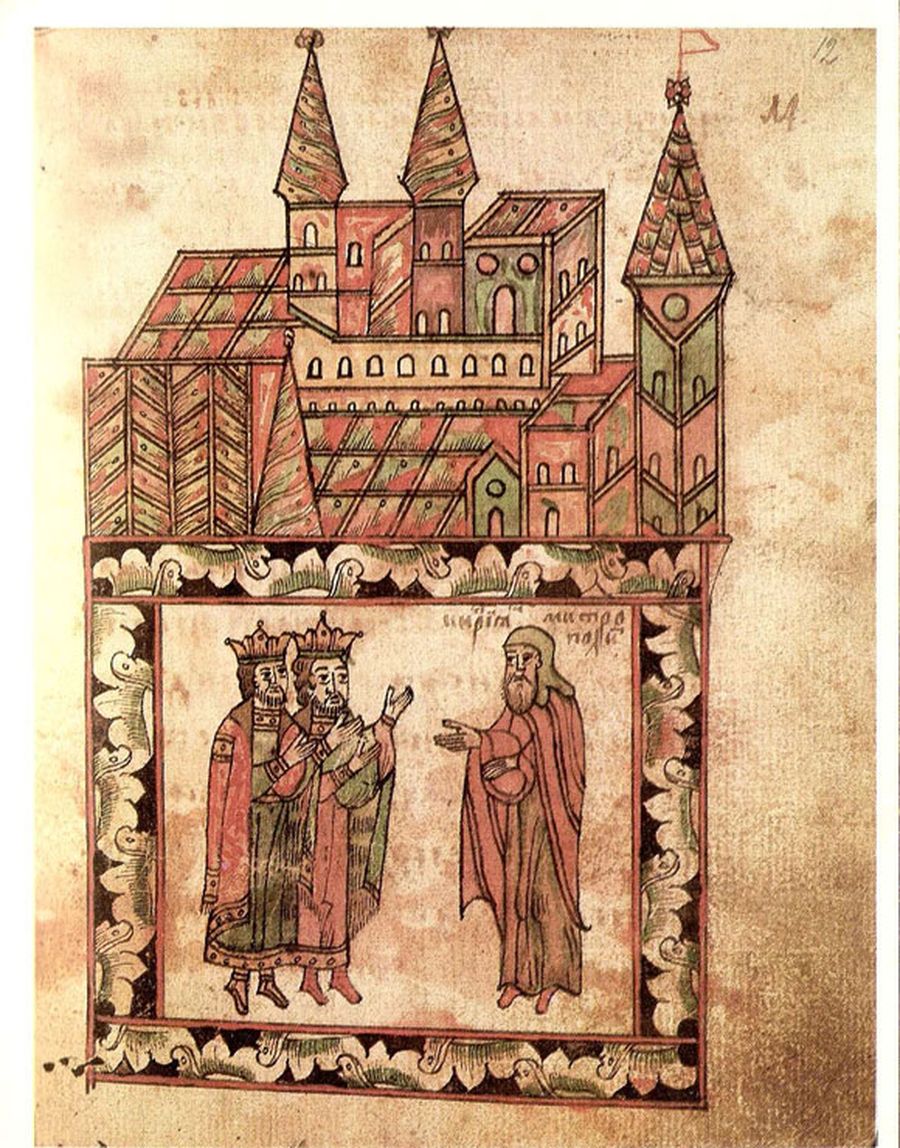

Современный человек, изучая Куликовскую битву, будет много раз удивляться. Ну, например, накануне битвы Дмитрий Московский якобы поехал просить благословение Сергия Радонежского.

Вопрос:а зачем Дмитрию потребовалось благословение именно Сергия Радонежского?

Из обители Сергия к Дмитрию присоединились монахи Пересвет и Ослябя, которые повезли благословение Сергия московскому войску.

Вопрос: зачем Сергий Радонежский дал Дмитрию двух своих монахов?

Дмитрий переправляется через Дон, выходит на болотистое Куликово поле и там даёт татарам бой.

Вопрос: зачем надо было давать татарам бой в явно невыгодном месте?

Есть данные, что Дмитрий встал в передовой полк, отдав командование армией Владимиру Серпуховскому или Андрею Ольгердовичу.

Вопрос: зачем Дмитрию нужно было фактически отдавать командование войском и вставать в передовой полк?

Известно, что перед битвой Дмитрий выступил с обращением к войскам.

Что за позёрство: «Если Бог с нами, то кто против нас?»

Современный человек, скорее всего, не будет даже вникать в эти вопросы и сочтёт всю историю Куликовской битвы обычной мистификацией русских летописей. Фальшивкой то есть. Но это не так. Для средневекового человека поведение князя Дмитрия понятно и логично. И средневековый русский человек легко бы объяснил современному, почему небольшая кавалерийская стычка между Доном и Непрядвой важнее полудюжины выигранных сражений.

Я не собираюсь томить читателей долгим рассказом о том, почему с точки зрения средневекового человека Куликовская битва (вовсе не масштабное само по себе сражение) выглядело эпохальным. Причина проста: Дмитрий Московский тогда доказал всей Руси (и не только Руси, а всем заинтересованным в контактах с Русью странам), что именно он является единственным русским правителем, который «ведом Богом», что он — богоизбранный князь. На Руси других таких нет. Противостоять его власти нельзя! И именно его княжество — главное на Руси. Ну, может, и не самое большое, но главное. При всём сервилизме средневековых людей, при всём властепочитании (особенно на Руси) средневековые люди чётко видели разницу между «настоящим», ведомым Богом властителем и «ненастоящим». Дмитрий был «настоящим».

Приведу пример. Настоящие, «ведомые Богом», практически современники Дмитрия Донского — Жанна Д`Арк французская и Генрих V английский. Оба заявляли о себе как о проводниках Господних идей. Оба слышали голоса святых. Уверен, что при этом не лгали. Действительно слышали. И оба совершали невероятные воинские подвиги.

«Я высажусь с небольшой армией в самом неудобном месте нормандского побережья. Мне никто не посмеет помешать. А если встречу французскую армию, то разобью её», — сказал Генрих V накануне своей высадки в Нормандии. Высадился. Никто не помешал. Шестикратно превосходящая французская армия встретила Генриха под Азенкуром и была наголову разгромлена. «Я пойду к королю, и он даст мне армию. Я пойду со своим знаменем и теми, кто любит меня и верит мне, под Орлеан, и сниму с него осаду», — сказала шестнадцатилетняя девчушка из Домреми. Пришла к королю. Нашла тех, кто ей верит. Подошла к Орлеану и сняла осаду. Так действуют настоящие «ведомые Богом» лидеры. (Я обожаю фильм Бессона с Милой Йовович в главной роли. Помните эпизод, когда Жанна в одиночку останавливает английскую армию? «У меня есть послание к английскому королю!» — «От кого?» — «От Бога!») Это — не просто харизматические лидеры. Это — суперхаризматики. Это — любимцы Фортуны.

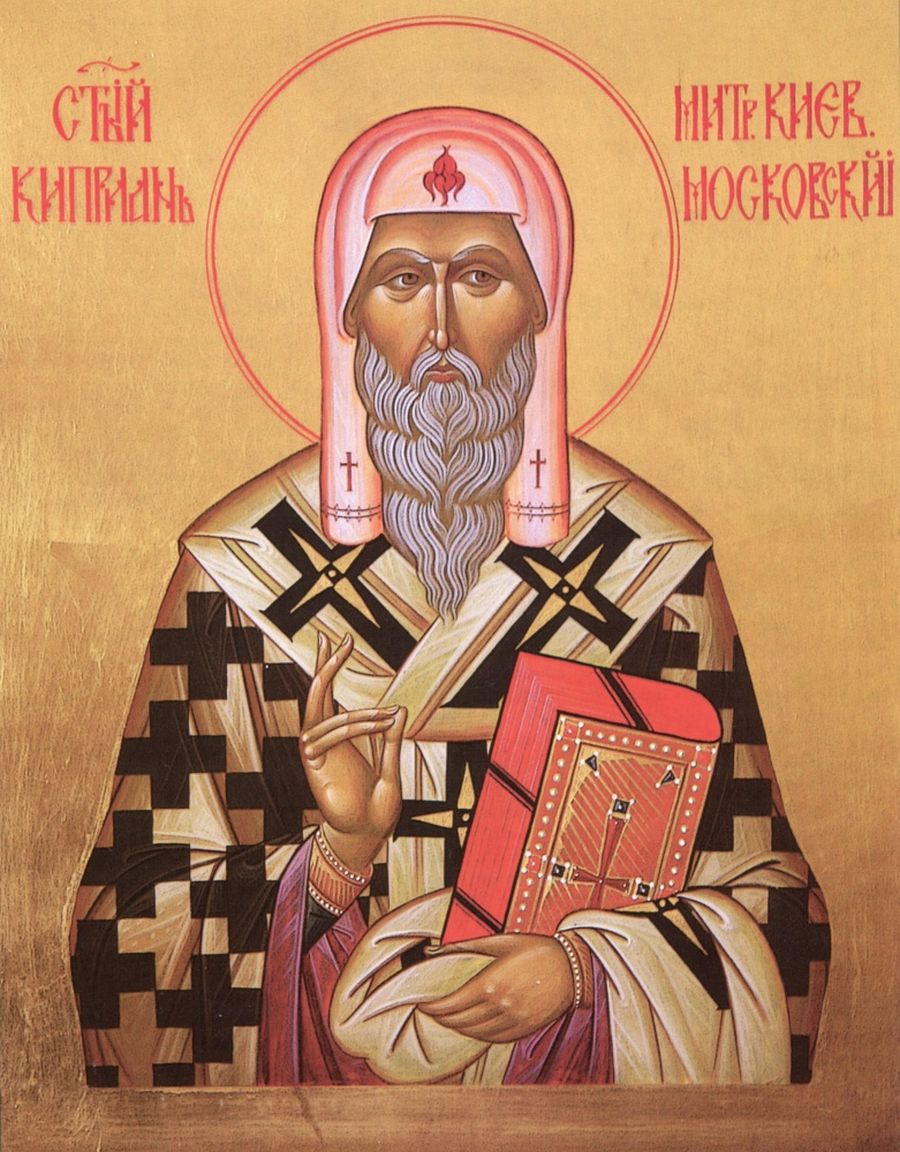

С точки зрения средневекового человека Дмитрий Московский должен был, находясь под анафемой, наложенной митрополитом Киприаном, смиренно просить о снятии анафемы и молиться. Германский Генрих IV в почти аналогичной ситуации в 1077 году власяницу надел и в Каноссе три дня босиком молил папу снять с него отлучение. Но Дмитрий не признаёт анафемствования. И что же происходит? Аккурат накануне Куликовской битвы константинопольский патриарх Нил смещает митрополита Киприана. Дмитрий победил! Случайно? Повезло? Или он что-то знал о византийских кознях и готовящемся смещении митрополита и потому демонстративно плевал на его анафему? Расчётливый политический шаг с игнорированием анафемы митрополита или уверенность в том, что он «ведом Богом», — и анафема ему нипочём. Средневековый человек интерпретировал поведение Дмитрия именно как победу «ведомого Богом» князя над обычным «не ведомым Богом» митрополитом.

С точки зрения средневекового человека, слабый Дмитрий Московский не должен был начинать войну с сильным Мамаем. Мамай кратно сильнее. Но он начинает. И что же? Вдруг, откуда ни возьмись, у Мамая возникает сильный враг — Тамерлан, который бьёт его с юга вместе с Тохтамышем. Тохтамыш занимает столицу Золотой Орды, идёт на Крым, основную опорную базу Мамая. Мамаю не до Дмитрия. Он даже не может послать против него крупную армию. Дмитрий сражается с Мамаем на равных. Удача? Везение? Или Дмитрию сообщили о силе и несокрушимости армии «Железного хромца» Тимура-Тамерлана? Что перед нами? Тонкий расчёт хорошо информированного политика или действия «ведомого Богом»? Средневековый человек уверен, что расчёта здесь нет. Есть Бог.

А далее Дмитрий ведёт себя почти как Жанна Д`Арк. «Пусть у меня, анафемствованного князя, не может быть благословения, но оно должно быть у моего войска» –. так, видимо, говорит Дмитрий самому уважаемому святому Руси Сергию Радонежскому. И тот, отказываясь благословить анафемствованного Дмитрия, даёт ему двух своих монахов, дабы те принесли благословение войску. Не Дмитрию. А может, всё было и не так. Известно, что иноки прибывают в лагерь Дмитрия уже на марше после Коломны. Перед построением войск на Куликовом поле не иноки, а Дмитрий заявляет о миссии монахов. Пересвет и Ослябя гибнут в битве. С каким напутствием их послал Сергий — не проверишь. Что перед нами? Действительное благословение Сергия войску или мистификация, организованная Дмитрием для укрепления духа армии? Подчинение святого Сергия «ведомому Богом» князю или обычный трюк опытного пиарщика? Средневековый человек про слово «пиар» не знает. Для него очевидно — благословение Сергия было. Сергий подчинился богоизбранному князю и презрел анафему митрополита.

При этом надо учесть, что никто из «уважаемых» русских князей на битву вместе с Дмитрием не идёт. Все боятся воевать под руководством анафемствованного князя. Приходят только самые верные союзники. И это — хорошо! Дмитрий уверен в своей армии. Он знает, что никто из его воинов ему не изменит и не побежит. Это очень важно для полководца. У армии Дмитрия высочайший боевой дух. Укрепить этот дух позволяет ещё и демонстрация двух иноков, посланных (или — возможно, посланных) с благословением воинству от самого Сергия.

Далее проанализируем расстановку командующих. Дмитрий не считается с родовитостью князей, идущих с ним на битву. На самые ключевые должности Дмитрий назначает самых не самых родовитых, но преданных и близких ему людей — родственников. Тех, которые знают, что падение Дмитрия означает и их падение. Так Тимофей Вельяминов, брат матери Дмитрия, возглавляет большой полк. Засадный полк (или полки) возглавляют Владимир Серпуховской, двоюродный брат Дмитрия и Боброк-Волынский, муж сестры Дмитрия. Все эти действия — действия опытного и хладнокровного полководца. Но с точки зрения средневекового человека, Дмитрий выступает против установившейся практики, согласно которой командование назначается по степени родовитости. Значит, рассуждает средневековый человек, кто-то дал Дмитрию такое право — нарушать установленный порядок. Кто? Очевиден ответ — Бог.

Далее Дмитрий своим поведением говорит (почти как Генрих V): «А сейчас я выйду на самое невыгодное место, выйду в первые ряды своей армии, в передовой полк и разобью татар!». Однако мы и здесь вынуждены опять задать вопрос: такие действия продиктованы фанатизмом «ведомого Богом» или тонким расчётом опытнейшего политика и полководца? Ох, неспроста Дмитрий был уверен в своей победе!

Далее следует сцена княжеского публичного переодевания и постановки в передовой полк. Шоу! Какой артист гиб в Дмитрии! Он выезжает перед армией и заявляет, что вручает свою судьбу Господу, снимает публично с себя княжеские одежды, отдаёт их боярину Бренку, велит своим телохранителям быть с Бренком, отдаёт своё знамя (как бы командование) Андрею Ольгердовичу. И встаёт в первые ряды войска. Оттуда и вещает: «Если Бог с нами, то кто против нас?» (Теперь-то вы, уважаемые читатели, понимаете глубинный смысл этой фразы в устах Дмитрия?) Ну, «ведомый Богом» — ни дать, ни взять!

Так вот, постояв в передовом полку, чуть позже Дмитрий переходит в большой полк. Принимать первый удар и помирать ему вовсе не хотелось! А шоу с переодеванием объяснит любой военный: Дмитрий маскируется. Татары обрушились на Бренка, убили его, перебили всю охрану Дмитрия. Но сам Дмитрий в «форме рядового» спокойно руководил битвой. Гениально! А передача знамени Андрею Ольгердовичу? Великолепный дипломатический ход! Если победим — разделим победу с литовцами (Андрей — сын Великого Князя Литовского), а проиграем — будем сами виноваты. Публично поделиться победой может только опытный и умный правитель!

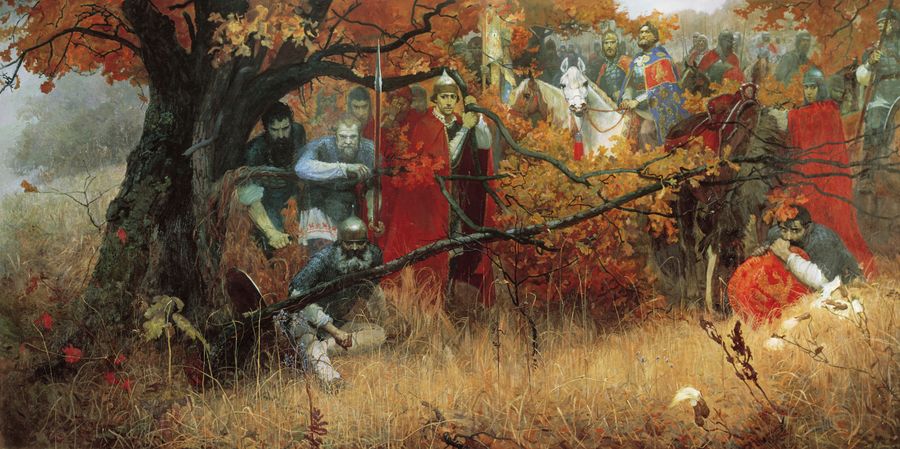

И вовсе не позёрством и фанатизмом, а расчётом полководца продиктованы и переправа Дмитрия на болотистое Куликово поле, и построение в явно невыгодном порядке (имея за спиной болото и реку). Князь как будто заманивал татар, как будто приглашал их ударить по русским уязвимым войскам. Татары это и сделали. Будучи уверенны, что быстро одолеют москвичей, они обрушились на центр и левый фланг армии Дмитрия. Но тут произошло невообразимое. По татарам якобы ударил в тыл засадный полк. И татары побежали. Драпанули. Да, татары неоднократно проигрывали битвы, но отступали, а не бежали. Никогда не тикали, а тут — только пятки сверкали. Господа! Что-то тут не так! Татары — не мальчонки, а опытные бойцы. Неужто не заметили в негустой, прибрежной роще аж целый полк русских витязей? Неужто появление полка обычной кавалерии так напугало, что дёру дали? И не сопротивлялись? Ну, всё, что я знаю о татарской армии, противоречит рассказу о бегстве татар из-за появления небольшого засадного полка, совершающего заход в тыл. (Не верю! © Станиславский.) Обычно разворачивали коней и давали бой. Не трусы потому что.

И ещё. В первых сообщениях о Куликовской битве никакого засадного полка вообще нет. Потом появляется. И «гуляет» по всему полю: то ли он справа ударил, то ли слева — неясно. А может, сразу с двух флангов? Благо почему-то у этого полка (а вдруг полков?) два командира: Боброк и Андрей Серпуховской. «Задонщина» говорит, что ударил с левого фланга. Ну, мы всегда литературному слову верим, как себе, потому во все учебники и вошло: слева, в обход правого фланга татар.

Нелепица! Потому я и предполагаю, что никаких засадных полков в битве и не было. Просто Дмитрий своим «невыгодным» построением заманил татар в засаду. Но в засаде были не полки, а несколько десятков воинов с ручницами (о том, как к войскам Дмитрия попало огнестрельное оружие читайте в статье о битве на Кулишках) Такое малое количество войск татары в лесу и не заметили (в отличие от полка, который бы быстро демаскировал себя). Ручницы тогда использовали только для обороны крепостных стен. В чистом поле их не применял на Руси никто. Дмитрий, на мой взгляд, был первым. К этому татары были психологически не готовы. А главное — не готовы их кони. Кони тех лет не были приучены к ружейно-пушечной канонаде. Крепости-то штурмуют не в конном строю! Потому залп десятка ручниц ошарашил не людей, а коней. То есть не татары испугались, а кони. Никто не ожидал грома с ясного неба! Ни люди, ни кони! Урон-то от залпов был невелик, но вот паника велика!

Теперь вопрос: как средневековый человек интерпретировал это обычное с нашей точки зрения использование технического новшества? Естественно — вмешательством в битву высших сил на стороне Дмитрия! Перечитывая самое раннее сообщение о Куликовской битве («Краткая летописная повесть о Куликовской битве»), я не увидел никакого такого «засадного» полка. Но там есть замечательное сообщение: «Видели благочестивые в девятом часу, как ангелы, сражаясь, помогали христианам, и святых мучеников полк, и воина Георгия, и славного Дмитрия, и великих князей тезоименитых — Бориса и Глеба. Среди них был и воевода совершенного полка небесных воинов — архистратиг Михаил. Двое воевод видели полки поганых, и трисолнечный полк, и огненные стрелы, летящие на них; безбожные же татары падали, объятые страхом божьим и от оружия христианского». Полагаю, что «огненные стрелы» были на самом деле выстрелами ручных пищалей из Непрядвинского леса, а не ударом кавалерии из засады.

Сразу оговорюсь: мне известно, что первое спорное датируемое известие об огнестрельном, привезённом из Германии, оружии на Руси относится к 1382 году. Первое бесспорное датируемое известие об огнестрельном оружии русского производства относится к 1389 году.

Мы же предполагаем, что появилось это оружие на два-три года раньше «официальной даты» (а то и ещё ранее, как мы отметили выше, после битвы на Кулишках). Полагаем, что, как любое новое оружие, оно было какое-то время засекречено. И применено на Куликовом поле в полевых условиях. Видно, что урону большого татарам оно не нанесло, а лишь имело психологический эффект. Потому потом и использовалось в сражениях мало и применялось только для обороны крепостей.

Но для средневекового человека Дмитрий тем более стал после этого «ведомый Богом». Тонкий расчёт опытного полководца, понимающего значение технических новшеств, в расчёт средневековый человек не брал!

И в довершение — «вишенка на торте». Впервые за всю историю Золотой Орды в битве с русскими погиб Великий хан. Никогда такого не было! Хан Мухаммед был убит. Да, он был марионеткой Мамая. Да, реально он не правил. Но для средневекового человека он был Великим ханом, наследником Чингиза! Что ещё нужно для доказательства богоизбранности Дмитрия Московского?

И ещё. После битвы митрополит Киприан помирился с Дмитрием и снял с него анафему. Дмитрий отправил в ссылку игумена Пимена, конкурента Киприана. Одновременно в Константинополе патриарх Нил был низложен и Киприана восстановили в должности митрополита. Чудо! Но к чудесам на Куликовом поле мы привыкли…

***

…Для некоторых участников Куликовского сражения это была не простая сеча. Это было почти эзотерическое действо по искуплению вины предков. Я читал, например, родословную князей Белозерских. Князья Фёдор и Иван в 1380 году погибли на Куликовом поле под знамёнами Дмитрия Московского. А ведь они — не просто князья. Они — прямые потомки Батыя в пятом и шестом колене. Их пра-пра-прадед привёл татарскую нечисть на Русь.

Вот и не верь после этого в историческое искупление вины!

Продолжу про Белозерских. Белоозеро — важный пункт на торговом северном «пушном» пути. Его ещё первые князья-варяги контролировать пытались. Трувор якобы там сидел князем. Белозерское княжество было специально создано сразу после татарского нашествия и первым русским гураганом (князем, женатым на чингизидке) был князь Глеб Белозерский. Татары княжество не трогали. Всей Руси было очень плохо, а в Белозеру — хорошо!

Да только чума город не пощадила. В середине XIV века город был уничтожен болезнью. Люди средневековья знали, что это — Божья кара. Кара за грех пособничества оккупантам. Люди ушли из проклятого зачумлённого места. И заново был построен город рядом под названием Белозерск.

Видно, понимали князь и княжич Белозерские, что надо, надо идти воевать с татарами, надо кровью своей искупать историческую вину своих предков. И нельзя себя щадить в этой битве. Надо идти с русскими полками, под русским стягом и прогонять татар, своих родственников, с Руси. Они понимали, что жизнь государства Русь — важнее жизни своего рода!

Они пошли на битву. Не щадили живота своего. Пали.

Вместе с ними в битве был убит ещё один чингизид — Великий хан Мухаммед.

Мне верится, что голову ему снёс молодой княжич Иван…