Сегодня исполнилось 50 лет с момента легендарных, но печальных событий на пустыре в конце Профсоюзной улицы в Москве. В тот день, 15 сентября 1974 года, группа из 24 художников-нонконформистов решила показывать свои картины в течение двух часов на открытом воздухе без согласования с властями. Но вместо выставки, на которую собрались посмотреть прогрессивные советские граждане и иностранные журналисты, произошло событие, вошедшее в историю как Бульдозерная выставка.

Литературовед, главред самиздатского журнала «Процесс» Михаил Ищенко детально восстановил хронологию того дня по газетным и научным статьям, беседам с искусствоведами и эго-документам свидетелей. В юбилейной статье он рассказывает, почему акция прогремела на весь мир и какой была реакция в западной прессе, как с помощью газет советские власти пытались запретить гражданам сочувствовать нонконформистам и травили их, почему режиму пришлось идти на сделки с художниками и как воинственность лидеров подпольщиков спасла их от государственного преследования.

Часть 1. Что произошло?

Исторический контекст

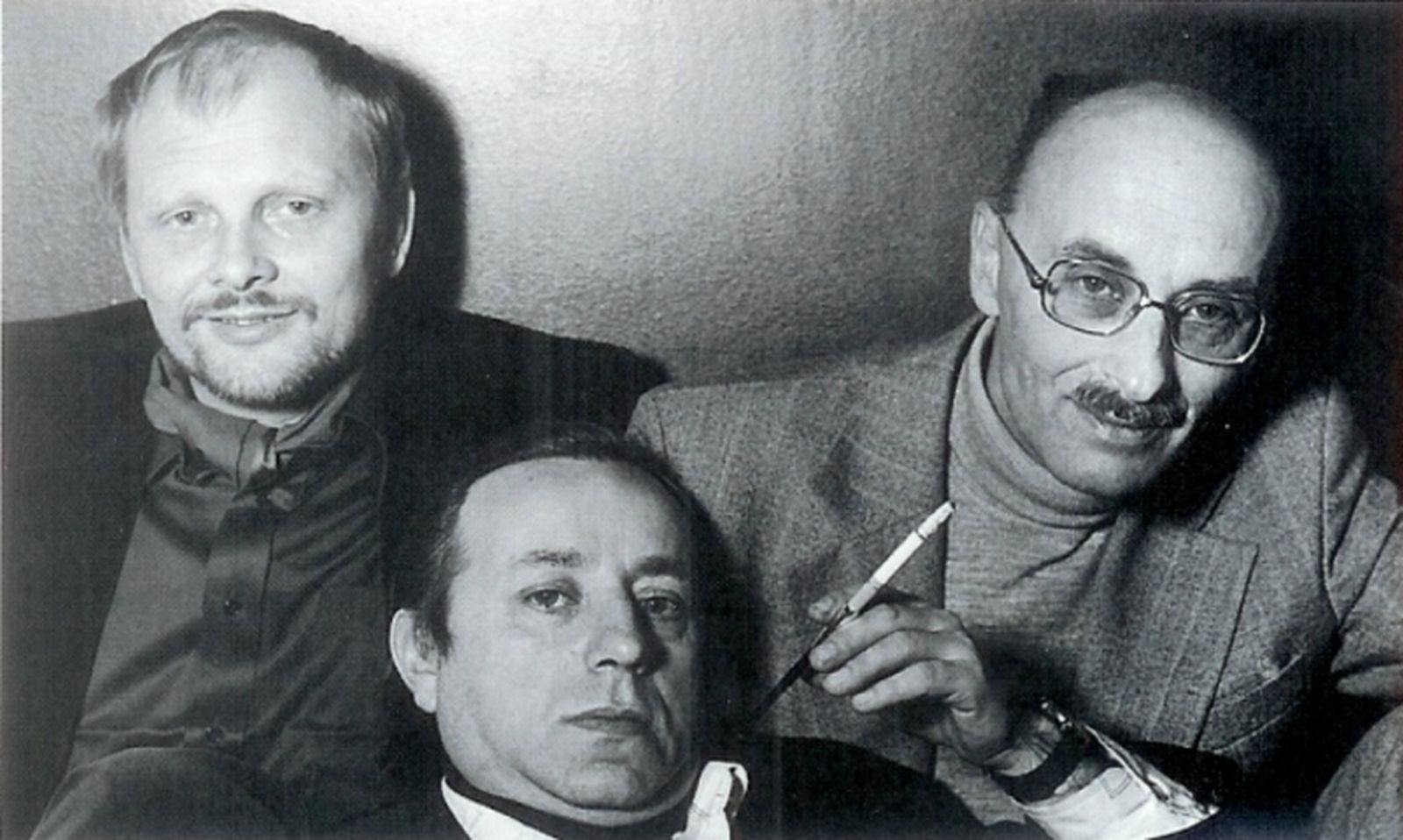

Если верить мемуарам одного из самых активных, но незаметных участников круга нонконформистских художников, Александра Глезера, можно проследить развитие того дня от самой его задумки еще в 1969 году. По словам Глезера, его друг и бесспорный лидер той группы художник Оскар Рабин за 5 лет до Бульдозерной выставки предложил провести показ картин на открытом воздухе без согласования с властями. Художникам это было необходимо, потому что никаких выставок они проводить не могли. Художница Лусинэ Джанян поясняет:

«...в 1969 г. вышла инструкция Московского городского комитета партии о том, что без разрешения и просмотра работ руководством МОСХа и соответствующими организациями ни один Дом культуры, ни один институт не могут предоставлять помещения для выставок».

Такое распоряжение, конечно же, возникло не на пустом месте, а имеет свои истоки еще в 1932 году. Искусствовед Анастасия Копанева пишет:

«...постановление политбюро ЦК ВКП(б) от 23.04.1932 „О перестройке литературно-художественных организаций“ привело к резким изменениям. Были запрещены стили рисования и все художественные объединения кроме Союза художников. Можно было писать только соцреализм и только во благо Советского государства. Все художники, не состоявшие в Союзе художников, обвинялись в тунеядстве и подвергались репрессиям. Появилось подполье, но творчество требовало зрителя, и художникам не всегда удавалось скрыться от власти».

Конечно, нонконформисты проводили квартирные выставки, причем нередко, а еще чудом умудрялись переправлять свои полотна за границу и выставляться в галереях Нью-Йорка, Парижа, Рима и других мировых культурных центрах. Однако, хотели они отождествлять себя с Советским государством или нет, они были советскими художниками и нуждались в местном зрителе, потому что их творческий взгляд хотя и был сформирован в тоталитарном государстве, тем не менее несет в себе отпечаток именно русской культуры, несмотря на то что она не укладывалась в формальные и идеологические рамки СССР.

Для художника важно выставлять картины и видеть интерес к своему творчеству за пределами своего круга, поэтому Рабин и предложил провести неофициальную выставку в 1969 году.

Успеха эта идея не заимела: «Большинство зачинателей движения неофициальных русских художников устало от неравной борьбы с тоталитарным государством и боялось, что демонстрацию картин под открытым небом власти будут рассматривать как прямой вызов». На тот момент художники отказались от выставки по принципу «пока могу спокойно работать — буду работать». К идее вернулись спустя 5 лет, когда, с одной стороны, подросло новое поколение художников в лице Юрия Жарких, Эдуарда Зеленина, Виталия Комара, Александра Меламида, Евгения Рухина, Надежды Эльской, Александра Рабина и др., с другой — произошла высылка из страны Александра Солженицына, которая позволила думать о дальнейших провокациях со стороны власти, и это развязывало руки не только силовикам, но и самим художникам. Показательный случай подобного «внимания» властей отмечает Глезер:

«Ленинградцу Е. Рухину дважды в его отсутствие в феврале и в марте 1974 года булыжниками выбивают в квартире стекла. Вызванный женой художника милиционер вместо того, чтобы искать „хулиганов“, недвусмысленно заявил: „Нечего вашему мужу к подозрительным друзьям в Москву таскаться. Тогда и стекла будут целы“».

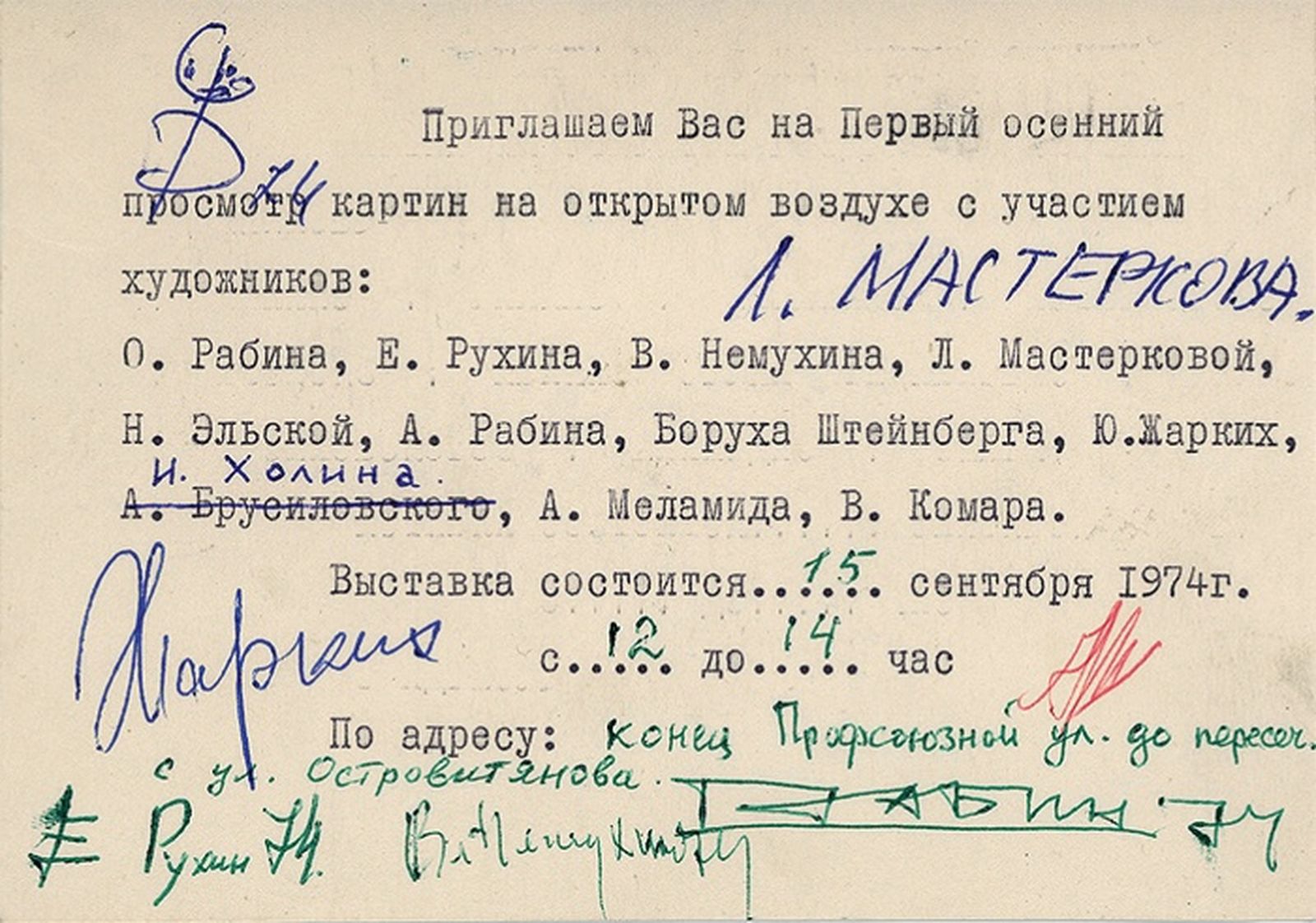

Эта и многие другие провокации побудили группу художников второго авангарда ответить своей твердостью и 2 сентября послать письмо в Моссовет с уведомлением о проведении первого(!) осеннего показа на открытом воздухе на одном из московских пустырей 15 сентября 1974 года. Выбор места не случаен: художники старались избежать статьи за «нарушение общественного порядка», к которой их запросто могли бы привлечь в случае проведения выставки в людном месте.

Спустя три дня после отправки письма в Моссовет вызывают организаторов мероприятия и настоятельно просят не проводить показ картин, однако прямого запрета не дают. По словам художников, все отдавали себе отчет в том, что провокации со стороны властей если не неизбежны, то однозначно возможны, поэтому некоторые художники остались ночевать около места проведения выставки в квартире математика Виктора Тупицына и, в случае чего-то подозрительного на пустыре, им было необходимо сообщить другой группе художников, которая должна была добираться к месту на метро.

День выставки

Основная часть художников находилась в квартире Оскара Рабина, и добираться должны были группой. В договоренность входило также игнорирование задержаний кого-либо из группы художников по пути. Остальные в любом случае должны были двигаться в сторону пустыря. Авангардисты благополучно доехали до конечной станции метро Беляево-Богородская (современная Беляево), и уже на ней сотрудники задержали Рабина и Глезера (можно сказать, основных организаторов выставки).

В милицейской комнате при метро их продержали, по воспоминаниям Глезера, минут 15, обвинив в непонятной краже, а затем отпустили с объяснением, что буквально только что нашли настоящих грабителей.

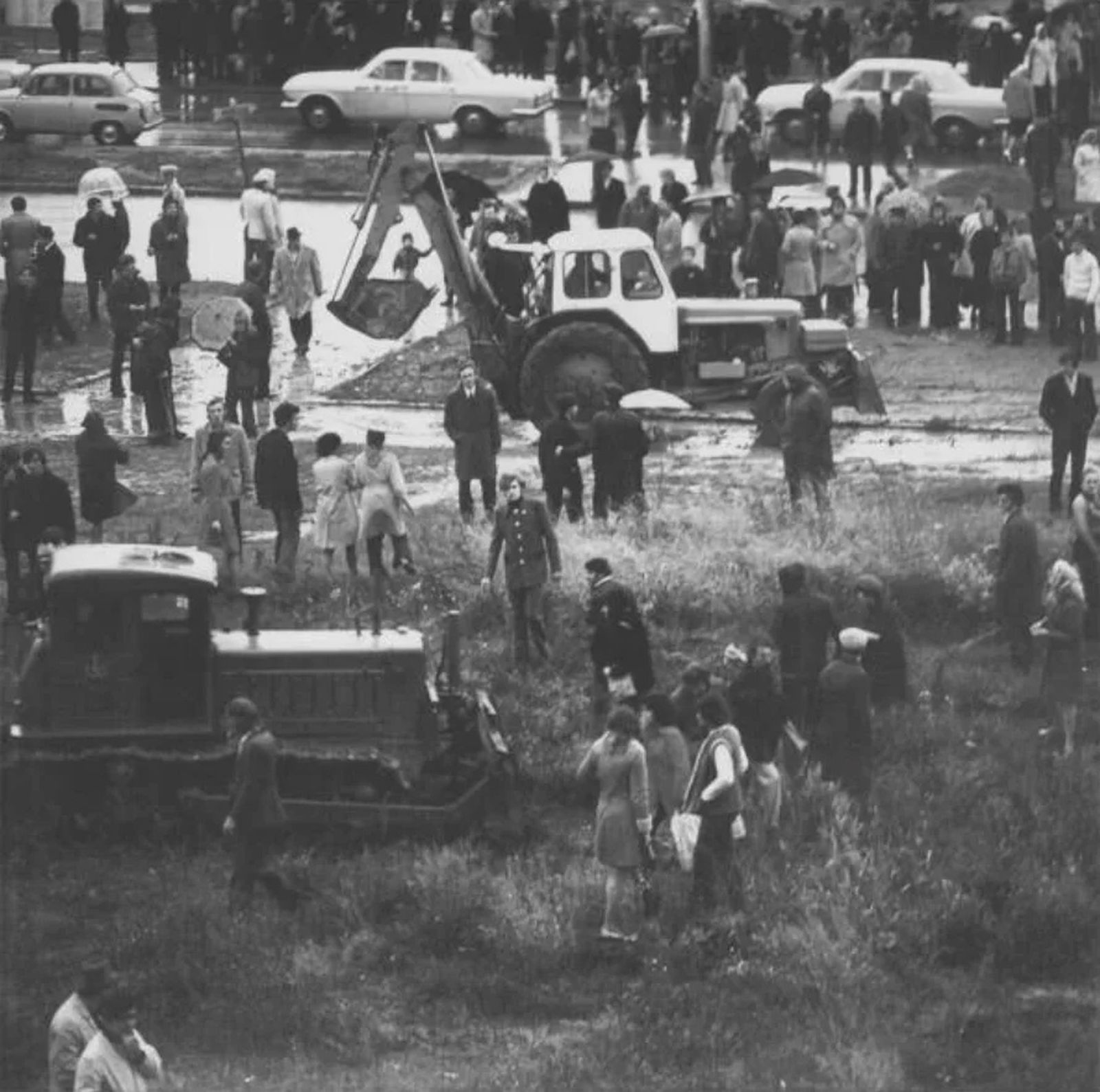

Пробыв некоторое время в комнате милиции, Рабин и Глезер потеряли время и к началу показа, который планировался на 12:00, не успели. Все, что произошло дальше, навсегда вошло в историю как «Бульдозерная выставка». Приведу цитату Глезера целиком:

«Пред нами предстало сюрреалистическое зрелище. Какие-то люди в штатской одежде набрасывались на художников, выламывали им руки, вырывали холсты и швыряли на самосвалы, которые сразу же уезжали. Три бульдозера, словно танки, не спеша передвигались по пустырю. На другой стороне улицы около пятисот зрителей (как сообщали потом зарубежные газеты) словно завороженные наблюдали за происходящим. Мы, пробиваясь сквозь толпу, бросились на пустырь. Рабин раскрыл картины, стараясь показать их зрителям. И тут случилось невероятное: разъярившийся бульдозерист сначала раздавил машиной холсты, а затем двинулся дальше. Рабин висел на верхнем ноже, подогнув ноги, чтобы нижним их не отрезало. На помощь отцу бросился сын (двадцатидвухлетний Александр Рабин, разделявший художественные взгляды отца. — М. И.). Кто-то из милиционеров остановил бульдозер. Отца и сына бросили в милицейскую „Волгу“ и увезли.

Художница Эльская попыталась показывать свои картины, взобравшись на широкого диаметра железную трубу. Но оттуда ее сбросили дюжие молодцы в штатском. Они же задерживали наиболее активных зрителей, пытавшихся помочь художникам, выбивали зубы иностранным журналистам, осмелившимся фотографировать увиденное (позднее подтвердится как минимум один случай выбитого зуба Кристоферу Рену, корреспонденту „Нью-Йорк Таймс“. — М. И.), поднимали красный плакат „Все на субботник!“ (было воскресенье) (исходя из письма в редакцию „Советской культуры“ „неравнодушных“ граждан, они собирались проводить воскресник и в их письме фигурирует информация о плакате именно с этим словом. Установить достоверность одного или другого факта сегодня не представляется возможным. — М. И.) и под конец, когда остатки зрителей и художников отступали под напором ледяных струй, направляемых поливальными машинами, — разожгли победный костер и сожгли на нем три картины».

По словам очевидцев, все это произошло очень быстро, суммарно на все побоище ушло от силы двадцать минут, начиная от распаковки холстов, заканчивая полным уничтожением картин и мероприятия. Некоторых, по мысли Оскара Рабина, наиболее активных художников увезли в отделение милиции. Немухина и самого Рабина оштрафовали на 20 рублей (Хедрик Смит писал для американской аудитории, что это эквивалент 27 долларов). «А более молодых — Александра Рабина, Надежду Эльскую и фотографа Владимира Сычева осудили по тому же обвинению на пятнадцать суток отсидки». Однако из-за поднятого информационного шума Эльскую отпустили тем же вечером, а Рабина-младшего и Сычева продержали трое суток из пятнадцати.

Интересно, что один из задержанных (Виктор Тупицын) случайно увидел в отделении милиции распоряжение, в котором говорилось, чтобы все сотрудники отдела явились завтра на пустырь в гражданской одежде; кроме того, он видел, как несколько человек в гражданском заходили в отделение, а потом появлялись в кабинетах в штатском. Насколько можно доверять этому факту, остается на усмотрение каждого, но, если учитывать методы идеологической борьбы Кремля через силовой аппарат, можно легко поверить в то, что так было на самом деле.

Такое скорое освобождение задержанных стало возможным благодаря грамотным действиям Глезера, который первым делом, вернувшись домой, обзвонил иностранных журналистов и назначил пресс-конференцию у себя в квартире.

«В восемнадцатиметровой комнате собралось более тридцати человек. Художники подробно рассказали о событиях, о том, что они видели и пережили сами, и потом зачитали наше открытое письмо в Политбюро ЦК КПСС, отправленное накануне вечером. В нем мы выражали протест против побоища, учиненного карательными органами, требовали освобождения арестованных художников и наказания виновных за бульдозерное безумие».

Во второй части статьи я подробнее опишу, как журналистская огласка помогла распространить информацию и привлечь внимание к событию, которое советские власти чересчур старательно хотели скрыть.

Письмо в редакцию

Кому же все-таки помешали художники на пустыре на окраине Москвы? По всей видимости, власти старались максимально склонить советскую аудиторию на свою сторону и не позволять простым гражданам сочувствовать группе неофициальных художников. Было принято решение (в этом сомнений нет) скомпрометировать нонконформистов, спустя пять дней подготовив при помощи четырех человек (искренность в услужливости которых не вызывает сомнений, если считать подписавшихся существующими людьми) так называемое письмо в редакцию газеты «Советская культура». В нем «участники воскресника» В. Федосеев (токарь, ударник коммунистического труда), Е. Свистунов (радиомонтажник, ударник коммунистического труда), В. Половинка (начальник Управления дорожного хозяйства и благоустройства Черемушкинского района, депутат районного Совета депутатов трудящихся) и Б. Тимашев (электромонтажник) жалуются, что им помешали провести добровольный воскресник по озеленению территории района:

«Каково же было наше недоумение, а затем и возмущение, когда примерно в полдень на пересечении улиц Профсоюзной и Островитянова вдруг одна за другой стали останавливаться машины, из которых какие-то развязные, неряшливо одетые люди начали вытаскивать весьма странные цветные полотна в рамках и без рамок с намерением здесь же, под открытым небом, и как раз там, где в этот час работали люди, устроить показ этих своих живописных произведений. С их прибытием трудовой ритм воскресника был нарушен. На спокойном перекрестке началась толчея, шум и гам; непрошенные гости вели себя вызывающе, вырывали у работающих людей лопаты и грабли, толкали их, стремясь оттеснить от газонов, сорвали плакат, призывавший к участию в воскреснике, мешали движению транспорта, ругались и сквернословили».

В этом письме провластная риторика была настолько яркой, что по ключевым мотивам можно собрать цельную картину того, как государство хотело представить выставку, которая, к сожалению для них, оказалась у всех на слуху. Здесь и иностранные граждане «капиталистических режимов», из машин которых доставали полотна, и грязные, неряшливые художники, нападающие на ударников коммунистического труда, и западные корреспонденты, бьющие добровольцев-дружинников, пытавшихся усмирить их. Кроме этого в письме художникам ставится в вину продажа («сбыт») и показ картин в зарубежных странах.

Заканчивается опубликованное письмо яркой моральной оценкой поведения художников и качества их полотен:

«Мы, жители Черемушек, бывшие свидетелями этого бесчинства, категорически протестуем против подобных „художественных“ акций и требуем, чтобы законы нашей страны и общественный порядок в столице уважали и так называемые свободные художники, не имеющие, видимо, ни малейшего представления об истинном искусстве, и их иностранные друзья и покровители».

Забавно, что письмо, датированное двадцатым сентября, — реакция не на попытку выставки, а на статьи иностранных журналистов крупнейших изданий. О них пойдет речь в следующем разделе.

Часть 2. Как развивались события после 15 сентября

Реакция прессы

Как и следовало ожидать, западные журналисты, присутствовавшие на бульдозерном побоище 15 сентября, мгновенно отреагировали в зарубежных изданиях. Как известно от очевидцев, досталось не только деятелям творческого подполья и зрителям, но и иностранным журналистам, и мирового скандала было попросту не избежать. Искусствовед Екатерина Андреева в личной беседе сказала, что силовики попросту переборщили, и потому в последующие месяцы (да и годы) Советскому государству пришлось реабилитироваться перед мировым сообществом, с которым оно, как-никак, считалось. Схожее мнение выразила и арт-критик Саша Обухова, отвечая на вопрос о необычной либерализации в отношении художников-нонконформистов.

Западные журналисты были схожи между собой в безоговорочном осуждении действий со стороны властей и призывали высокопоставленное руководство отреагировать на этот инцидент, а также пересмотреть свои взгляды на борьбу с неофициальным искусством.

В фабульном плане злополучного дня ни одна западная статья не привносит существенных уточнений. Судя по всему, картина Бульдозерной выставки представала перед всеми одинаковая и больше была похожа на анекдотическую потасовку в баре, нежели на разгон выставки, и уж тем более на саму выставку.

Если все же попытаться зафиксировать риторику прессы в статьях, которые одна за другой начали выходить, можно свести мысли западных изданий к следующим тезисам:

«Смешно подумать, что в наши дни свободы культуры советские власти пошлют бульдозеры и поливальные машины, чтобы сорвать показ абстрактной живописи под открытым небом» (The Christian Science Monitor);

«Сегодня картины чересчур быстро мелькнули перед глазами, чтобы составить о них какое-либо представление. Однако работы многих художников известны — модернистские, абстрактные, фантастические по содержанию, поп-живопись и ню, равно как и мрачные сценки на городских улицах, и пейзажи — все это не укладывается в рамки героического оптимизма (примечательно, что автор статьи Кристофер Рен не оперирует термином „социалистический реализм“. — М. И.), которого советские власти требуют от искусства» (The New York Times);

«Если позволить художникам передать другим людям прозрения и тайны своего духа, то это создаст роковой прецедент: ведь раз один человек может судить об истине так, как он ее видит, то скоро и остальные потребуют для себя такого же права» (Los Angeles Times).

Эти и другие цитаты фиксируют широкое внимание к проблеме несостоявшейся выставки.

Художники оказываются в еще большей оппозиции к власти, но общественная огласка не позволила причинить вред ни одному из нонконформистов.

Напротив, совсем скоро власти будут готовы пойти на существенные по меркам тоталитарного государства уступки в отношении художников, я скажу об этом в следующем параграфе.

Говоря о физическом столкновении толпы зрителей/художников/корреспондентов с «дружинниками», отдельно следует отметить нанесение физического вреда иностранным корреспондентам, факт, едва ли случавшийся в истории СССР. Больше всех, по всей видимости, физического ущерба получил корреспондент «Нью-Йорк Таймс» Кристофер Рен. Помимо попытки грубого задержания с выламыванием рук и избиения Рену выбили зуб, ударив фотокамерой по лицу. Об этом он пишет в статье «Русские громят бульдозерами выставку современного искусства», которая вышла уже на следующий день после побоища. Хедрик Смит отмечает, что «во время последнего инцидента нападению подверглись [упомянутый] Кристофер С. Рен («Нью-Йорк Таймс»), Микаэль Паркс («Балтимор сан») и Линн Олсон (АП). Пресс-службы направили собственные протесты».

Конечно же, имиджевый ущерб повлек за собой этические санкции. 21 сентября в журнале Times вышла статья Филипа Ховарда под названием «Директор Тейт Галери отменяет визит в Россию». Речь идет о Нормане Риде, который на тот момент занимал должность директора музея. Вся статья носит сослагательный характер об упущенных возможностях. Основная мысль, пожалуй, заключена в словах самого Рида, приведенных в тексте:

«Я полагаю, что мой приезд в Россию через несколько дней после разгрома выставки свидетельствовал бы о чрезвычайном равнодушии и безразличии к судьбе художников. Тейт галери славится добрым отношением к живописцам, и было бы с нашей стороны нетактично наносить визит именно сейчас, не говоря уже о моем собственном негодовании и отвращении к происшедшему. Решение отменить поездку возникло по моей личной инициативе и является для меня немалым лишением, ибо я много лет мечтал о путешествии в Россию».

В то время, пока Норман Рид выражал свой отказ в визите, в СССР происходили «торги» между нонконформистами и властями относительно второй выставки, которую Оскар Рабин запланировал ровно через две недели на том же пустыре.

Две недели после «Бульдозерной выставки»

Уже 16 сентября два главных идеолога выставки — Оскар Рабин и Александр Глезер — написали открытое письмо, в котором заявили, что спустя две недели, 29 сентября, группа неофициальных художников снова выйдет на тот же пустырь для второго показа картин. Дело приобретало серьезный оборот, учитывая, что не отступившие под напором властей художники вновь рисковали лишиться ценных полотен под бульдозерными ковшами, поливальными машинами и костром. Ясное дело, что властям было совершенно невыгодно повторять международный скандал, учитывая, что нонконформисты, похоже, продолжали бы выходить каждые две недели, формально не нарушая закон.

Пришлось идти на сделки. Не стану утомлять нудными переговорами и провокациями в личных беседах между гебистами и художниками, отметив самое главное.

Властям было чрезвычайно выгодно сделать так, чтобы официальная выставка подпольщиков, брошенная скорее как подачка в основном для мирового сообщества, нежели для самих художников, привлекла как можно меньше внимания.

Переговоры велись с заместителем председателя отдела культуры Моссовета М. Шкодиным.

Не без борьбы, художники договорились о месте проведения выставки. Им стал Измайловский лесопарк. Однако Шкодин решает предпринять попытку снижения градуса дозволенности. Он предлагает выставляться только москвичам, что очевидно несет в себе установку на разъединение сообщества художников (в будущем власти предпримут еще несколько подобных, более или менее удачных, попыток расколоть сообщество: ими была предложена организация показа москвичей отдельно от ленинградцев, а также была организована выставка в павильоне «Пчеловодство» ВДНХ в 1975 году. Тогда в ней приняли участие наиболее известные художники), а также настаивает на смене даты проведения выставки: 28 сентября (суббота) вместо запланированного 29 сентября (воскресенье).

«Как выяснилось впоследствии, — пишет Глезер, — у властьимущих был свой расчет. В субботу студенты учатся, преподаватели работают, так что не собралось бы и половины зрителей, пришедших на выставку 29 сентября». А на выставку, между прочим, обратило внимание действительно большое количество людей и судя по реакции прессы, и по воспоминаниям Глезера. Он с нескрываемым восторгом описывает тот день:

«29-го сентября в течение четырех часов более семидесяти художников показывал[и] десяти или пятнадцати тысячам зрителей около двухсот пятидесяти картин. Это было необыкновенное зрелище! Это была победа силы духа над грубой силой тоталитарного режима! Это была победа не только художников, но и той русской многострадальной интеллигенции, которую более полувека истребляли коммунисты, но которая не сдалась, и теперь, через две недели после разгула бульдозеров, открыто демонстрировала свои симпатии к бунтовщикам!»

Иностранные СМИ отреагировали на этот день с неменьшим восхищением, что заметно не только по оказанному вниманию, но и по заголовкам статей: «Толпы взволнованных русских на выставке современного искусства» (The New York Times), «Повторная выставка абстрактного искусства мирно прошла в Москве» (The Baltimore Sun) и др.

![«29-го сентября в течение четырех часов более семидесяти художников показывал[и] десяти или пятнадцати тысячам зрителей около двухсот пятидесяти картин. Это было необыкновенное зрелище! Это была победа силы духа над грубой силой тоталитарного режи «29-го сентября в течение четырех часов более семидесяти художников показывал[и] десяти или пятнадцати тысячам зрителей около двухсот пятидесяти картин. Это было необыкновенное зрелище! Это была победа силы духа над грубой силой тоталитарного режи](https://assets.discours.io/unsafe/1600x/production/image/37483930-7105-11ef-8a78-b72c5ec4d90c.jpg)

Само собой, ни для кого из художников не был иллюзией тот факт, что такая вспышка свободы не будет длиться долго, и со стороны властей могут последовать запреты, ограничения, выдворения из страны и угрозы. Но тот день художники восприняли как праздник, который обязательно скоро закончится

Попытка травли

После всех попыток запугать неофициальных художников (доходило и до отдельных избиений) власти предпринимают одну из самых действенных в советской истории стратегий рассеивания внимания вокруг неугодных деятелей культуры — травля. Наибольший эффект возымели две статьи, комментирующие выставку в Измайловском лесопарке. Одна из них написана народным художником СССР Федором Решетниковым (автором картины «Опять двойка»). Статья занимает примерно две страницы, и очевидно, что ее целью было показать несостоятельность и выставки, и — что самое главное — самих художников, развенчать успех, который мог закрепиться за группой авангардистов. Помимо восхваления соцреализма как единственно верной формы искусства Решетников делится своим опытом присутствия на выставке:

«Все, что я увидел на этом показе, мне напомнило то, с чем я встречался неоднократно на зарубежных вернисажах так называемого „авангардистского“ искусства. Причем подобные „произведения“ для меня не были откровением, ибо с такими экспериментами я уже встречался в своей молодости. Вся эта замена живописи всевозможным мусором имела место у нас в Москве в начале нынешнего века.

Так зачем же тащить устарелый хлам в сегодняшний день, да еще выдавать этот суррогат за искусство?»

Ему вторит никому не известная Н. Рыбальченко, которая спустя почти месяц написала более обстоятельную рецензию относительно выставки, вся суть которой сводилась к следующему: «Видимо, отсутствие контактов с живой жизнью, неумение понять и выразить реальный мир человека заставляет участников просмотра тянуться ко всякого рода символам, аллегориям, ко всем этим „альфам“ и „омегам“, к разного рода „ниспровержениям“ и „оппозициям“». Разговорная манера статьи, весьма характерная для «Вечерней Москвы», где текст был опубликован, подчеркнуто выражает «мнение советского обывателя», а примеры диалогов, услышанных автором на выставке, должны, по всей видимости, подтвердить это мнение. Тем не менее, искусствовед Анна Флорковская отмечает:

«Критика этой выставки осуществлялась аккуратно, ничем не напоминая разгромные кампании в прессе 1930—1940-х гг. или резко негативную реакцию руководителя страны Н.С. Хрущева в 1962 г. на выставке в Манеже. Теперь критика, публикуемая в советской прессе, носила, по большей части, характер „частного мнения“».

Надо сказать, что на выпад Решетникова (опубликованный все в той же «Вечерней Москве») в сторону выставки и художников никто не реагировал. Ответное письмо в редакцию от Глезера последовало только после публикации статьи Рыбальченко, да и то, возможно, из-за того, что никто кроме «Вечерней Москвы» таких статей не опубликовал. Вся суть письма (естественно, неопубликованного) сводится к разбору нескольких фактически ложных тезисов Рыбальченко о выставке и попытке отстоять нонконформистское сообщество художников. Справедливости ради отмечу малую содержательность этого письма, написанного, очевидно, в порыве гнева и посланного на следующий день после статьи Рыбальченко. Однако в нем содержится одна важная, на мой взгляд, мысль, которой я хотел бы закончить параграф:

«Она пишет о злом умысле художников, принявших участие в выставке в Измайлове, который „продиктован враждебным отношением к русской культуре“. Это по-русски называется валить с больной головы на здоровую. Нет, не художники, которые хотят выставляться не только за рубежом, но и в первую очередь у себя на Родине, враждебно относятся к русской культуре. К ней враждебно относятся те, кто пятнадцатого сентября вел бульдозеры на художников и картины, те, кто физически уничтожил В. Мейерхольда, больших русских писателей О. Мандельштама, Б. Корнилова, И. Бабеля, те, по чьему велению уже пять десятилетий глубоко в запасниках государственных музеев прячут от русского народа картины великих русских художников — В. Кандинского, К. Малевича, М. Шагала».

Заключение

Формулировать выводы к историческому событию, которому исполнилось уже 50 лет — дело неблагодарное, да и мало кому нужное. Все выводы сделаны временем, творческое подполье (не только художников второго авангарда, но и всех советских деятелей неофициального искусства) занимает сегодня несоизмеримо больший авторитет в исторической перспективе.

День 15 сентября 1974 года показал, что в таком тоталитарном государстве, как СССР, нашлись люди, готовые сражаться за право заниматься свободным творчеством.

Очевидно, что бульдозерное побоище не ожидал никто из организаторов и участников, а представители власти действовали так, как умели: без разбора били мужчин и женщин, заламывали руки, увозили в отделение милиции и сжигали бесценные на сегодняшний день картины нонконформистов. Ситуация в тот день обрела поистине битовский оборот, когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом.

Без сомнений, глезеровская воинственность не только привлекла внимание к проблеме, но также и спасла подпольщиков от государственного преследования (пусть и на короткий промежуток времени), и обратила внимание всего мира на проблему русских художников второго авангарда. Государству пришлось потесниться — конечно, в том числе и из-за собственной ошибки 15 сентября. Но без должного нажима, с которым и Глезер, и Рабин отстаивали независимость творчества у режима, не случилось бы ни Измайловского парка, ни выставки во Дворце культуры имени Гааза, ни павильона «Пчеловодство» и т. д., и теперь эти события — история, а история — всегда урок будущим поколениям.

Читайте также

«Хорошая эрекция была, и фильмы хорошие показывали». Большое интервью со Львом Рубинштейном

Интервью Оскара Рабина: «То, что я говорю, ни в одном художественном журнале не напечатают»

Литературное подполье vs цензура. Как зарождался и развивался советский самиздат: главные издания, кружки и персоналии