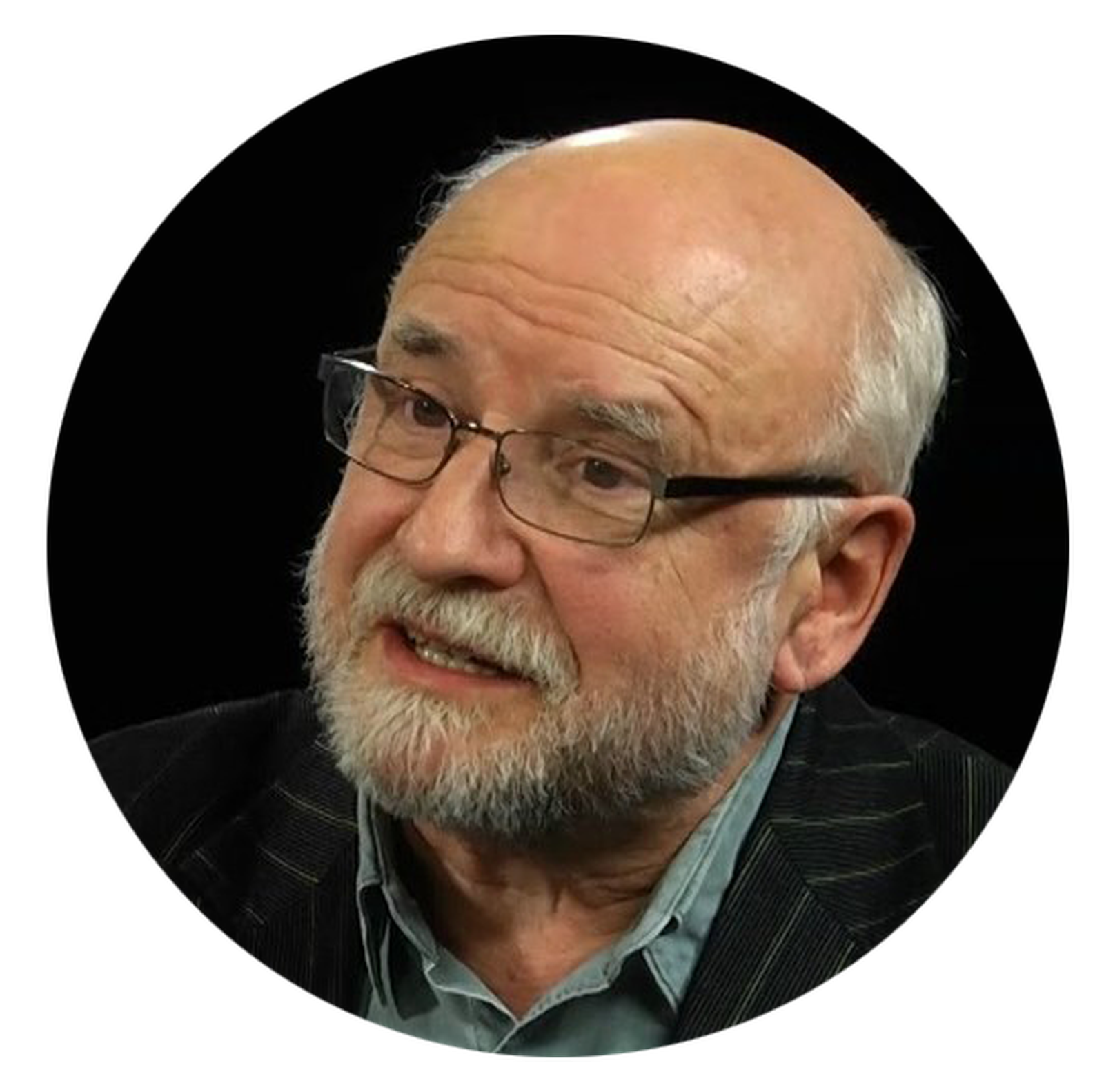

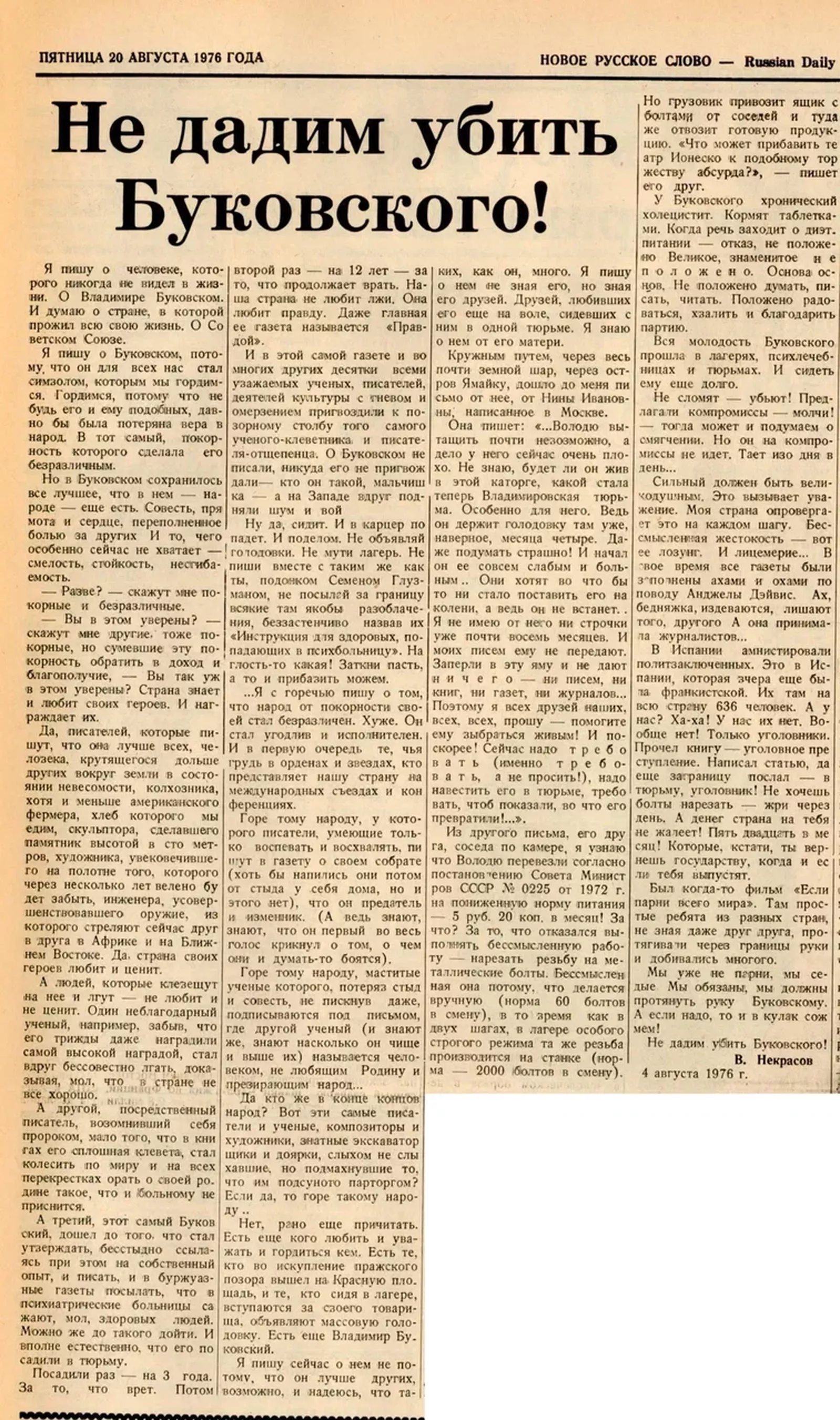

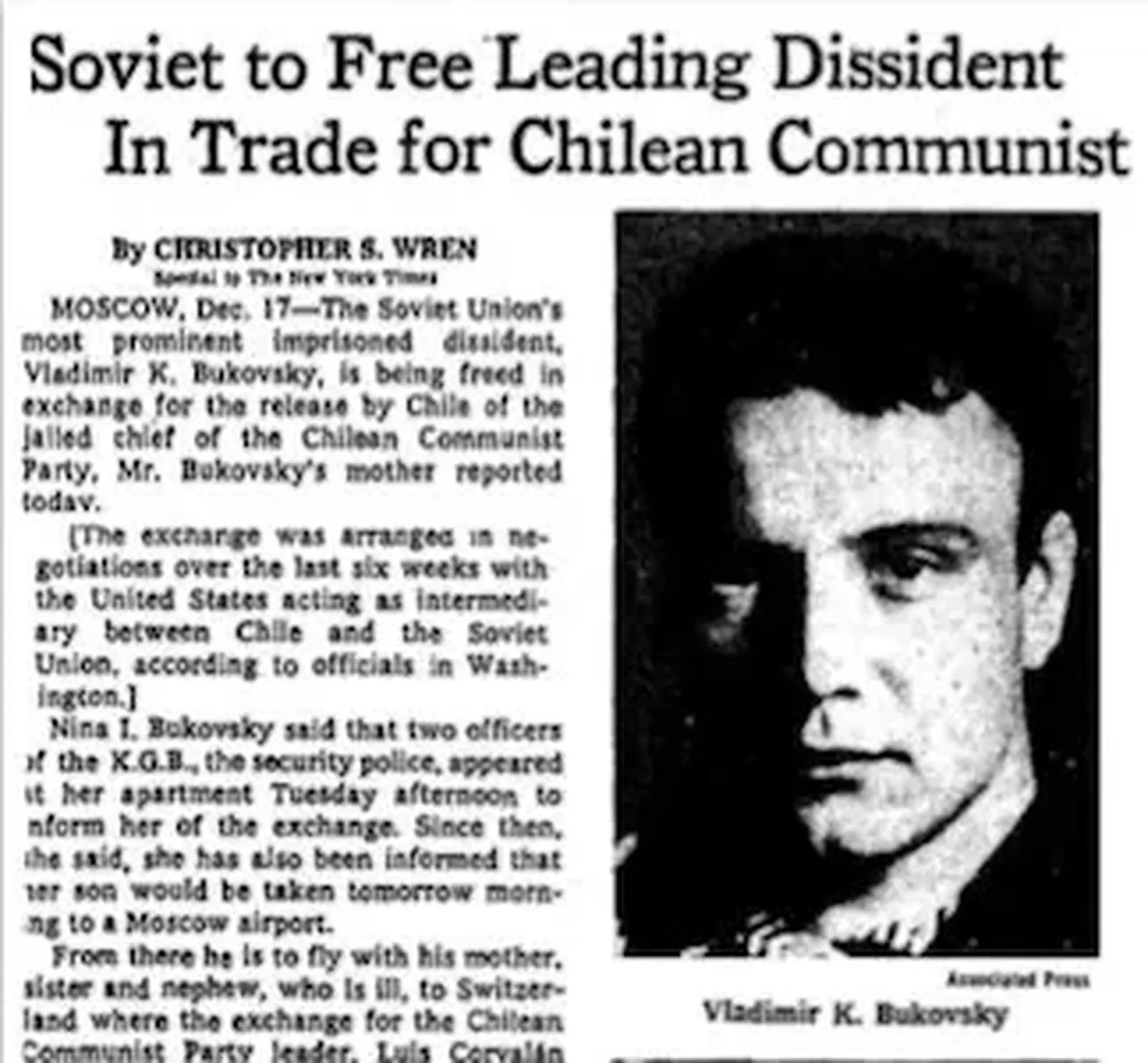

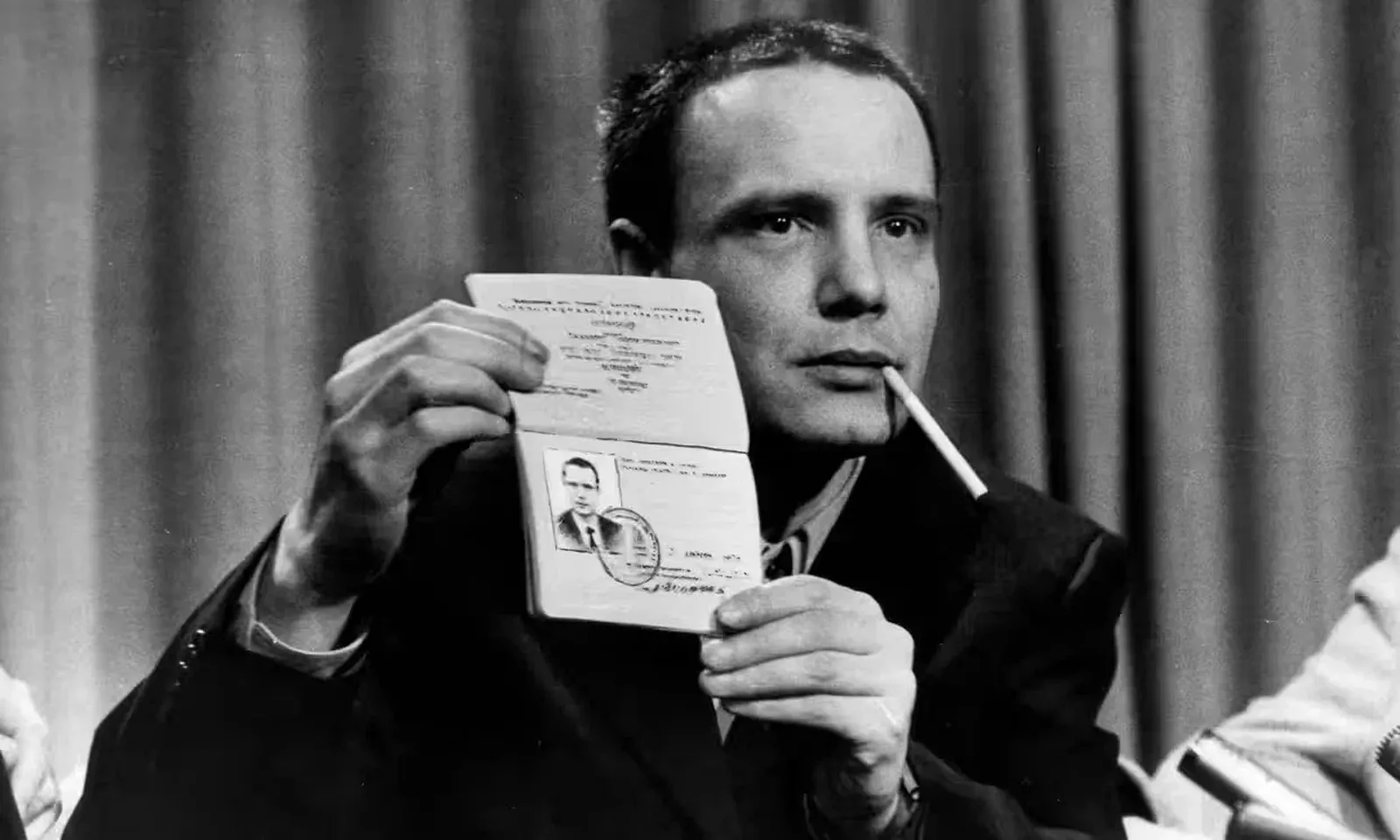

Владимир Буковский — диссидент, правозащитник, писатель, ставший убежденным антикоммунистом еще в 14 лет под впечатлением от XX съезда, на котором были осуждены преступления сталинского режима. В общей сложности он провел 12 лет в тюрьмах и на принудительном лечении за «антисоветскую агитацию и пропаганду» — фактически за то, что рассказывал западным журналистам о карательной психиатрии и нарушениях прав человека в СССР. В 1976 году советские власти обменяли отбывавшего срок Буковского на самого известного чилийского политзаключенного — лидера компартии Чили Луиса Корвалана. После этого писатель эмигрировал в Великобританию.

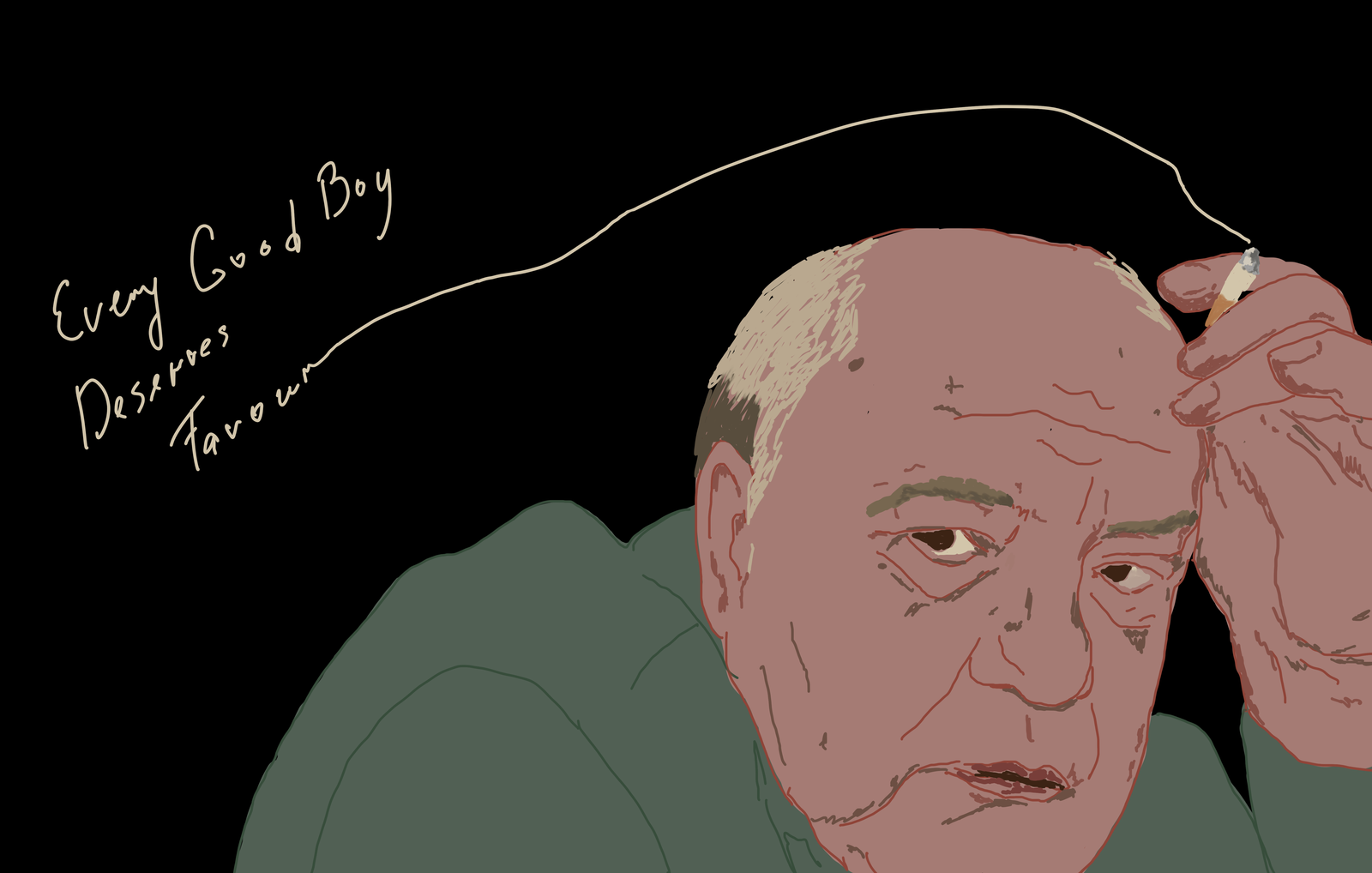

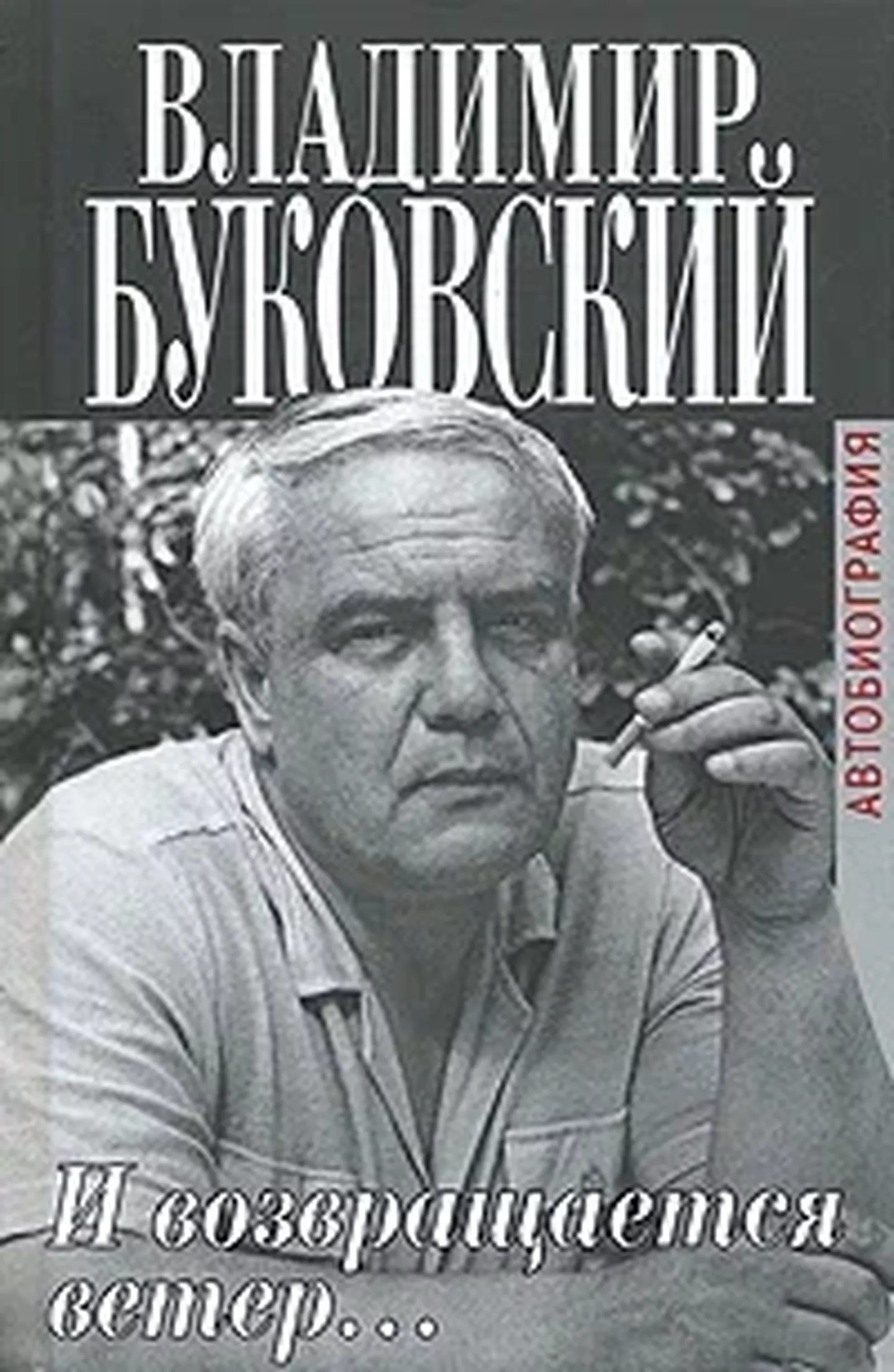

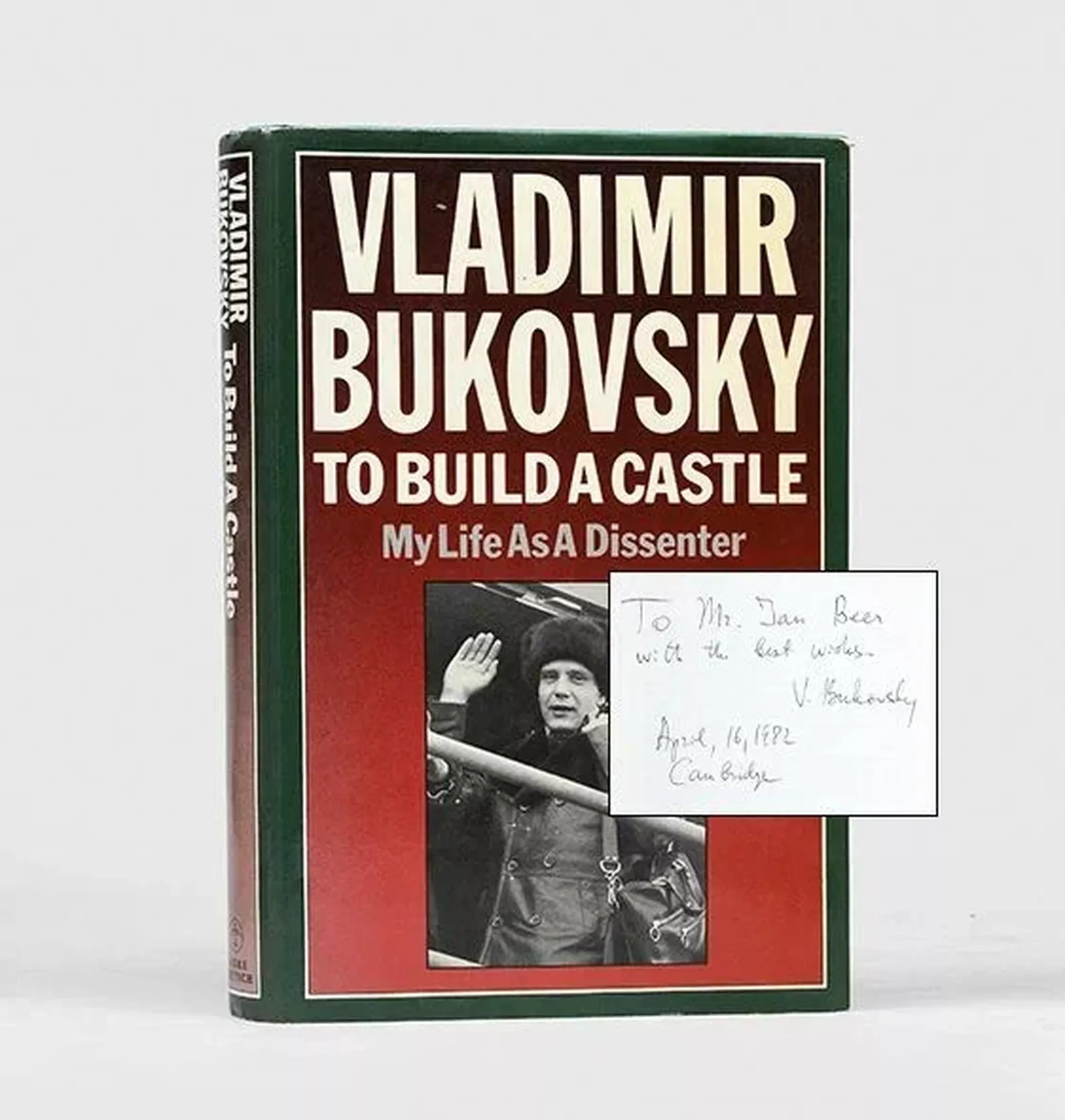

Свой опыт сопротивления советскому режиму Буковский описал в автобиографии «И возвращается ветер». В книге, переведенной на десятки языков, автор рассказывает о жизни в тюрьмах и лагерях, о подпольных объединениях, Маяковских поэтических чтениях, демонстрациях в защиту осужденных, о слежке КГБ и психологии человека, живущего в тоталитарном государстве.

После распада СССР Буковский в качестве свидетеля участвовал в суде против преступлений коммунистов. Тогда, получив доступ к архивам КГБ, он отсканировал и обнародовал множество секретных документов, связанных с Катынью, Афганистатом и другими событиями советской истории. В 2007 году Буковский выдвигался кандидатом в президенты России на выборах-2008, но не был зарегистрирован, а после стал одним из организаторов политического движения «Солидарность» вместе с Борисом Немцовым, Ильей Яшиным, Гарри Каспаровым и другими оппозиционерами.

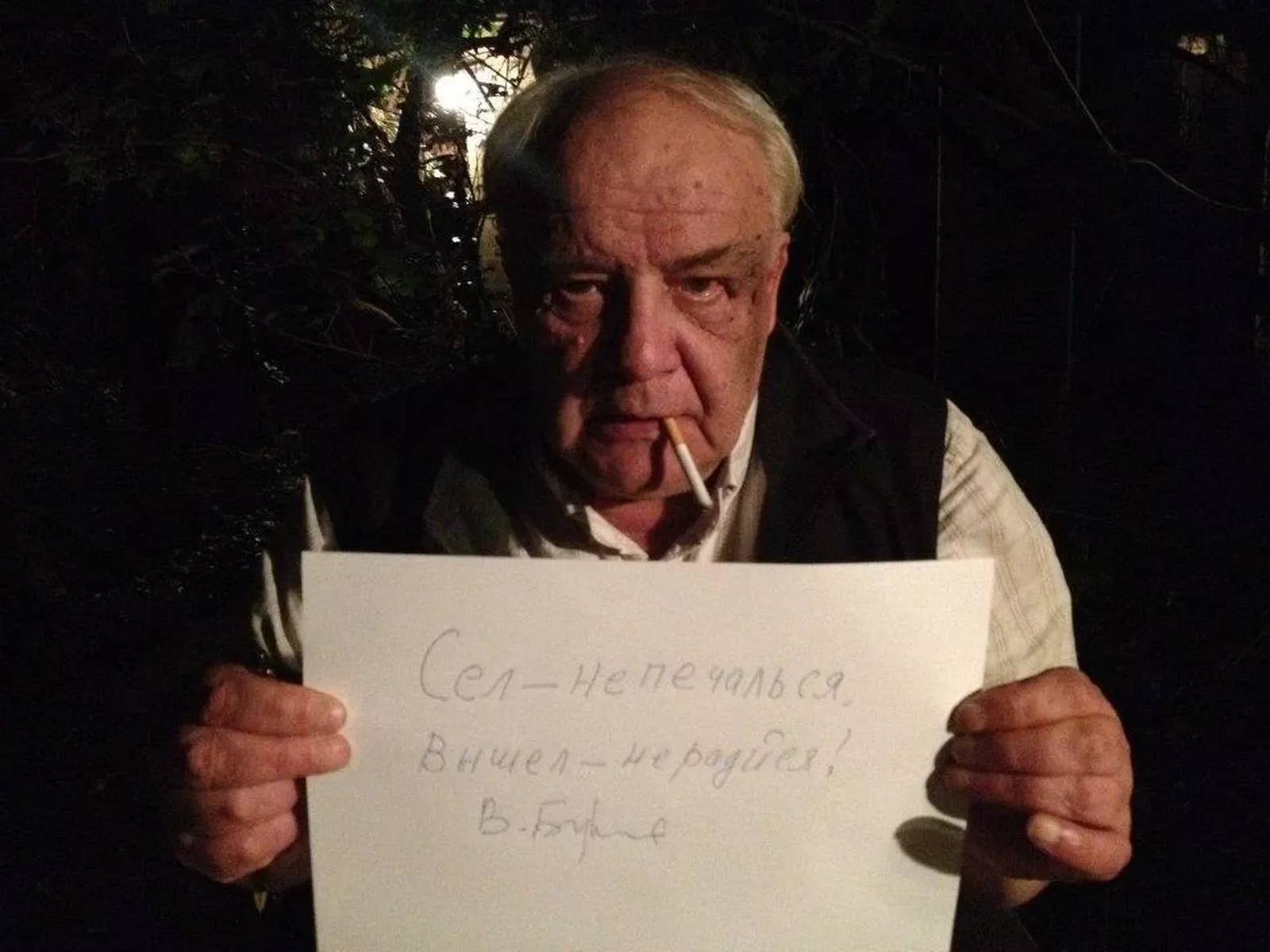

В 2014 году Буковский поддержал Украину, назвав сторонников Путина «дегенератами, которые запутались в собственных мифах». После этого МИД РФ отказал Буковскому в российском гражданстве, а в 2015-м британская полиция предъявила ему обвинения в хранении детской порнографии. Буковский утверждал, что российские спецслужбы заразили его компьютер и инициировали дело через Европол. Дело было приостановлено из-за плохого здоровья Буковского. Правозащитник умер 27 октября 2019 года в Кембридже и похоронен на Хайгейтском кладбище в Лондоне.

Ко дню памяти диссидента автор «Дискурса» Костя Сиденко пообщался с исследователями и людьми, близко знавшими Владимира Буковского, — о том, какое место он занимал в диссидентском движении, чем занимался в эмиграции и как относился к Западу, почему не смог сблизиться с «демократами» в 90-х, о чем предупреждал оппозиционеров в 00-х и какой могла быть Россия при Буковском-президенте.

От автора

В конце нулевых или даже начале десятых я вдруг перестал быть индифферентным отроком, которого заботила лишь быстро развивающаяся индустрия компьютерных шутеров, и начал формировать свое личное, независимое от мнения родителей и прочих взрослых представление о политической и общественной реальности. Был ли это божий промысел или сбой в алгоритмах ютуба, остается вопросом, но этот видеохостинг постепенно становился все более уверенным насчет моей психической стабильности и не стеснялся возбуждать во мне протест против окружающей действительности, подсовывая видеоролики различных ныне запрещенных или полузапрещенных массмедиа (как все-таки хорошо мы плохо жили).

Тогда душа неофита требовала простых ответов, а на ритуальный вопрос «Кто если не…» принято было отвечать абстрактными размышлениями, сводящимися в общем и целом к ответу «кто угодно». Но все же однажды (надеюсь, я сейчас никого не обману, потому что не удалось найти тому никаких подтверждений, кроме собственной умеренно хорошей памяти) Владимир Войнович в эфире «Эха» ответил вполне конкретно: «Владимир Буковский».

Могу сказать, что погуглить это имя того стоило, потому что я приобрел ценный аргумент в дебатах со всякого рода училками по обществознанию и истории, которые тоже страстно любили повторять этот чудесный вопрос. «…то кто?» добивались они от меня, уже краснея от язвительных замечаний в адрес возлюбленного чекиста. «Владимир Буковский», — отвечал я и внутренне ликовал. Или они попросту не знали, кто это (думаю, что все-таки знали), или не могли противостоять такому доводу по каким-то своим мотивам. Но что точно — этот джокер в рукаве всегда срабатывал.

К сожалению, нам не удалось познакомиться и пообщаться лично, и некоторые вопросы, которые я задаю своим собеседникам в этой статье, нужно было адресовать самому Владимиру Константиновичу Буковскому. Возможно также, что тем оно интереснее — это возможность увидеть его с разных ракурсов, используя различную оптику и даже разные фокусные расстояния. Впрочем, конечно, эти беседы не только про личность Буковского и точно не про распевания на все лады дифирамбов, но о России и мире прошлого и будущего, о ситуациях, в которых мы были и находимся сейчас.

А было ли страшно?

— Владимир Буковский прожил жизнь героя эпоса или авантюрных романов: демонстрации, самиздаты, аресты, психушки, беспрецедентный обмен… Но, кажется, ни разу не дрогнул. Как вам кажется, знаком ли ему вообще такой феномен, как страх?

Вы знаете, это вопрос для Ханны Арендт — у нее есть такой вопрос: как поступать человеку, который может выжить, только если он убьет своего отца. И ответ [у Арендт] очень простой: если он убьет отца, его жизнь на этом кончится.

У Владимира Буковского было такое понятие, как человеческий суверенитет, и без этого, в его понимании, человек не существует. Поэтому, что бы с ним ни происходило, отрицательное или положительное, страшное или унизительное, его главная задача — сохранить этот суверенитет. Он говорил, что у него есть такая зона, в которую он никого не пускает, начинает стрелять с лагерной вышки из автомата — в этом смысле он был бесстрашен. Это была идея самосохранения, без этого он переставал существовать как человек.

Я думаю, что Буковский был живой человек и ничто, свойственное живому человеку, было ему не чуждо, включая страх. Другое дело, что есть люди, которые умеют совладать с этим страхом, не позволяют ему управлять собой. Наверное, это было свойственно Буковскому и некоторым другим, так сказать, отважным и отчаянным советским диссидентам того времени, которые действовали — это важно понимать — в условиях, в которых у них не было никакой надежды.

Сегодня любому человеку, который противостоит тоталитарному режиму, в какой-то мере легче, потому что он знает, что однажды уже был тоталитарный режим и казалось, что он навсегда и с ним ничего невозможно поделать, этот режим считал, что он абсолютно незыблемый и может рассчитывать на вечность, а потом все изменилось. И в какой-то степени мы вправе думать, что такое повторится еще раз, и еще раз, и еще раз, и что историческая правда на нашей стороне — все тоталитарные режимы кончаются, и этот тоже кончится. Весь вопрос в том, доживем ли мы, хватит ли нашей жизни для того, чтобы дождаться этого момента.

Не испытывают страх только идиоты, которые не могут оценивать окружающую ситуацию. Он, конечно, испытывал [страх], как и все нормальные люди. Другой вопрос, как он с этим боролся, насколько он мог пересилить этот страх? И что у него было на нравственных весах тяжелее: страх или долг? Возможно, он был человеком долга.

Я думаю, что ему страх был знаком, как любому человеку, но это не тот вид опасности, который его пугал. Он действительно был несгибаем из-за убежденности и принципиальности. В жизни он не был таким железным.

Он мне рассказывал, например, как бросал курить в тюрьме, в лагере: поспорил со своим надзирателем или следователем, что оба бросят курить. И Володька бросил тут же, но когда тот начал опять, тогда Володька тоже начал. То есть у него был невероятный азарт, мне кажется, который помогал ему перенести практически всё, потому что он рассказывал о пытках и обо всех [ужасах].

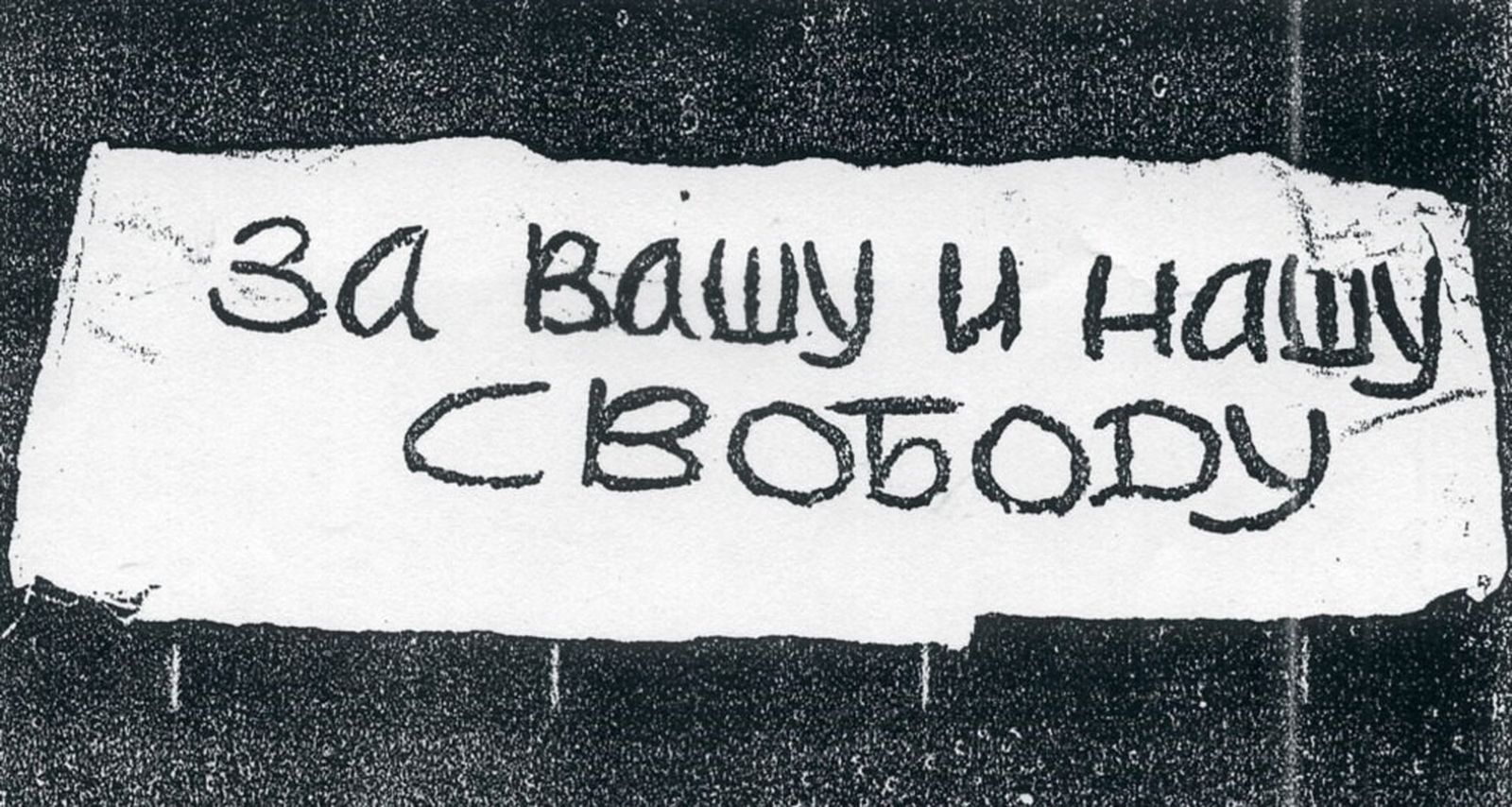

Мне кажется, просто рождаются такие люди. Это удивительно, но во все времена есть люди, которые не боятся и отказываются бояться. Что тогда Володя, что Наташа Горбаневская и мой кузен Павел Литвинов позже немножко, 68-й год, и другие люди, которые тогда пришли на Красную площадь в знак протеста против вторжения советских танков в Прагу, что сейчас Володя Кара-Мурза, Илья Яшин, Алексей Навальный. Это люди без страха.

Я не знаю, были у Володи [Буковского] какие-то сомнения в том, что он делает. Сколько я его помню, никаких сомнений он не выражал. Мы знаем, что он не сломался ни в психушках, ни в лагерях, ни в тюрьмах. 12 лет его таскали туда-сюда с небольшими перерывами. Мне кажется, он вот такой родился. Просто такой тип людей.

Были такие люди — и есть сейчас. Сейчас просто больше информации. И еще, конечно же, на миру и смерть красна, как бы цинично это ни звучало. То, что мы знаем из интернета и что становится известным об их стойкости, поведении, об их отваге — это же важно очень. Люди знают, что их поддерживают. Эти герои, которые [сейчас] сидят в тюрьме и получили чудовищные сроки, получают письма. Тогда же все было закрыто совсем. Это была решетка настоящая. И сейчас она тоже выстраивается на наших глазах, когда арестовывают адвокатов, бывших для некоторых, например для Навального, который не вылезает из ШИЗО, единственный ниточкой, связывающей с внешним миром.

Буковский как человек, Буковский как представитель диссидентского явления и Буковский как герой текстов, которые он написал, — это, по-моему, разные люди. Все-таки надо сделать поправку на специфику высказывания, пусть даже и полулитературного, полупублицистического. Те люди, которые знали Буковского и с которыми я общалась, действительно говорили о нем как о человеке очень отважном, быстром на реакции, умеющем принимать верные решения. Это действительно всё было. Если бы этого не было в его человеческой натуре, это не произошло бы в тексте. И все-таки когда он пишет литературу, надо понимать, что этот авантюрный накал и приключенческий дискурс рождены спецификой текста для определенной аудитории. То есть не надо здесь, по-моему, отождествлять личность автора Буковского как человека и литературного персонажа, которого он создает вокруг себя.

В его первом автобиографическом романе «И возвращается ветер» очень сильны приемы автомифологизации. Он мифологизирует собственную биографию, как и биографию диссидентов вообще. Он к этому трикстерскому коду подключает еще и код культурного героя, который взламывает отжившую систему и своим поведением опровергает ее, способствует возникновению нового мира. Все это литературные приемы.

Я не думаю, что человеку-Буковскому, который 12 лет провел в заключениях и психбольнице, не было известно, что такое страх и что такое, может быть, малодушие. Я думаю, он через все это проходил, как и все нормальные люди. Другое дело — Буковский осознавал, что, однажды вступив на этот путь, он уже не может с него свернуть, слишком много уже заплачено. И здоровья, и жизни, и времени.

Буковский и мученичество

— Мог ли он примерять на себя роль мученика — не в конвенциональном, религиозном смысле, а, например, страдальца за идеи?

Вера Чалидзе: Мучеником он себя не считал, хотя думаю, что про себя, конечно, он гордился своим прошлым. Сказать, [что он] авантюрист, — это тоже немножко как бы снизить тон, потому что тогда это был поединок с властью, которую он просто не принимал, это было всерьез. Это просто его позиция, и он ее защищал вот такими способами — борьбы и борьбы без сдачи.

Маша Слоним: Это принципиальность была. Он ничего на себя не примерял. Он был совершенно естественный человек, не деланный. Так что маски мученика, страдальца — [не про него]. Нет, он просто иначе не мог. Я помню его маму Нину Ивановну, она была очень «четким» человеком, человеком со стержнем. И, может быть, это от нее передалось.

Елена Серебрякова: В его текстах, безусловно, есть этот код мученичества. Но это литературный образ. Я не думаю, что он в реальной жизни был настолько влюблен в себя самого, чтобы заниматься такими глупостями. Я все-таки думаю, что он был человек более трезвый и разумный. [Мученичество] — это такая писательская стратегия для привлечения внимания.

Александр Подрабинек: Нет, вы знаете, мученики — обычно люди меланхоличные, страдающие, готовые вознестись на небеса, хоть прямо сейчас при жизни, хоть потом. Буковский был человеком очень жизнерадостным, ни в коей мере не мучеником — таким он себя не осознавал, насколько я его знаю.

Он был человеком долга и слова. Думал независимо от того, что ему внушают другие, был интеллектуально самостоятельным и поступал так, как думал, как считал правильным.

— А долга — перед кем? Перед собой, совестью, перед согражданами, единомышленниками?

На этот вопрос вам бы, наверное, хорошо ответил психоаналитик (смеется). Я могу только сказать, что все люди поступают соответственно с тем, как они считают правильным, выгодным, безопасным, у разных людей разные критерии для поступков. Но его главным критерием, насколько я понимаю, было чувство долга и ответственности перед прежде всего собой, а также перед друзьями и общественным мнением.

Я его так близко не знал и познакомился с ним, только когда он был уже в Кембридже. Что он испытывал и считал ли он себя страдальцем? Думаю, что нет. Героями становятся постепенно, героями не рождаются. Логика событий и жизни, какие-то нравственные ориентиры и сила духа — они как раз и способствуют в целом созданию героического образа и героической деятельности.

Для Володи так сложилось, что он на эту стезю встал, может быть даже случайно, а потом из него героя лепила власть, и это часто бывает. Так произошло с Иосифом Бродским, который был хороший, прекрасный поэт, но из него сделали героя.

Из многих людей героя делает власть, потому что она не может проходить мимо независимых личностей, она пытается их в общее русло ввести.

Сергей Пархоменко: Мне кажется, что здесь имеет значение, что в жизни и в поступках человека есть какая-то внутренняя логика. Человек совершает следующий поступок исходя из предыдущих. Он не решает каждый раз заново, какую сторону выбрать и каким идеалам служить.

На истории Буковского очень хорошо видно, что он как бы входил в эту воронку постепенно, и в какой-то момент стало понятно, что если он остановится и откажется от дальнейшей борьбы, то все предыдущее оказывается как бы напрасно. А цена этого предыдущего уже так высока, уже так много отдано, столько лишений и страданий… [Нельзя остановиться и сказать: ] всё было зря, а дальше я буду жить нормальной жизнью обычного обывателя, стараясь не думать о том, что со мной случилось.

В значительной мере эта логика сыграла свою роль в случае Навального.

В Германии, где он постепенно пришел в себя после отравления и комы и победил смерть, перед ним встал вопрос: стать обычным таким эмигрантским оппозиционером в достаточно безопасных и относительно комфортных условиях [или вернуться в Россию] после того, что с ним было, включая смерть. Это произвело на него [Навального] большое впечатление.

Зиновий Зиник: Насчет своего «суверенитета» он был очень строг, конечно, но, с моей точки зрения, говорить о чем-то мученическом — это вообще не тот человек. Буковский ироничный, остроумный прежде всего, и всю эту историко-философскую или мистическую белиберду он, конечно, отрицал.

Все-таки его любимый философ был Александр Моисеевич Пятигорский, наш общий друг, который, как известно, не страдал идеями мученического ни в каком смысле. Я думаю, что он считал бы мученичество некоторой vanity, тщеславной категорией. Об этом у Джона Донна есть небезызвестная проповедь-эссе: мученичество — это, конечно же, тщеславие, то есть человек не хочет выполнять определенный религиозный долг, а хочет остаться живым.

Буковский — это человек, у которого была определенная цель в жизни, несомненно. Насколько они [цели] менялись, трудно сказать, нужно взять и проследить. Хотите сказать, что это ради какого-то самомнения? Точно нет. У него были абсолютно четкие идеи, которых он добивался.

Диссидентское братство

— Какое место Владимир Буковский занимал в диссидентском движении?

Сергей Пархоменко: Тот факт, что именно он оказался в центре операции с обменом [на лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана], показал, что вес его был достаточно велик. После книжка его [«И возвращается ветер»] в диссидентских кругах была известна и имела большой вес, но большего не могу вам сказать, насколько там существовали какие-то отношения, кто там был важнее, главнее, кто вокруг кого группировался.

Елена Серебрякова: Диссиденты, во-первых, очень разные: разные группировки, разные направления, не было одного монолита. Были правозащитники, националисты, художественный андеграунд — они все очень разные. Буковский, как человек очень деятельный и энергичный, брал на себя связи, например, с иностранцами. Он был очень хорошим организатором всяких акций.

И в принципе власть сама определила его место. Когда его обменяли на Луиса Корвалана — это все-таки лидер коммунистов целой страны, — то, собственно, власть констатировала его как фигуру равную. Вот: лидера коммунистов мы меняем на лидера антикоммунистов.

Одна знакомая мне рассказывала, что была тогда молодой девушкой, работала в Москве в библиотеке: однажды им сказали не подходить к окнам и вообще сидеть не шелохнуться. Что такое? Буковского везли по Арбату на суд.

Представляете, запретили выглядывать в окна, потому что Буковского везли в закрытой машине на суд.

Вера Чалидзе: Понимаете, тогда круг был куда меньше, чем сейчас, в социальных сетях и так далее. Но среди тех, кто интересовался и читал самиздат, Владимир был одним из крупнейших [диссидентов]. Конечно, он вызывал невероятное уважение и восхищение тем, что был в этом смысле несгибаемым.

Александр Подрабинек: Буковский был одним из самых авторитетных людей в демократическом движении. К сожалению, он большую часть времени своей деятельности провел в тюрьмах и лагерях, поэтому его влияние на формирование диссидентского демократического движения было не таким значительным, каким бы хотелось, потому что из тюрьмы все-таки довольно трудно принимать участие. Но он был непререкаемым авторитетом.

— Можно сказать, символом?

Нет, я бы не сказал, что символом, потому что символов вообще не было никаких. Символ обычно бывает там, где есть какая-нибудь организация, иерархия, тогда нужны символы, знамя. Этого всего в демократическом движении не было, а был только авторитет тех или иных личностей.

Это именно движение, не организация, поэтому с ним трудно справиться. Они [власть] же, знаете, привыкли ловить подпольщиков, да? Начиная с послереволюционного времени и Гражданской войны они все время ловили каких-нибудь боевиков, людей, которые скрываются и борются с советской властью нелегальными способами. А демократическое движение совершенно открыто, оно было легальным, и в этом его сила. Они не знали, как с ним справиться, не имели отработанных механизмов. Хотя в самом демократическом движении были и нелегальные группы, но это уже люди конкретно собирались по каким-то мотивам: по склонностям, по идеологии, по религии. Я был одним из организаторов комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, эта тема была мне близка.

Начальников не было. Диссидентство было братством с очень высокой степенью взаимовыручки, солидарности вплоть до пожертвования.

Были левые, правые, были почвенники, националисты — у всех людей были разные взгляды, но это не мешало им быть участниками большого движения, все друг друга поддерживали.

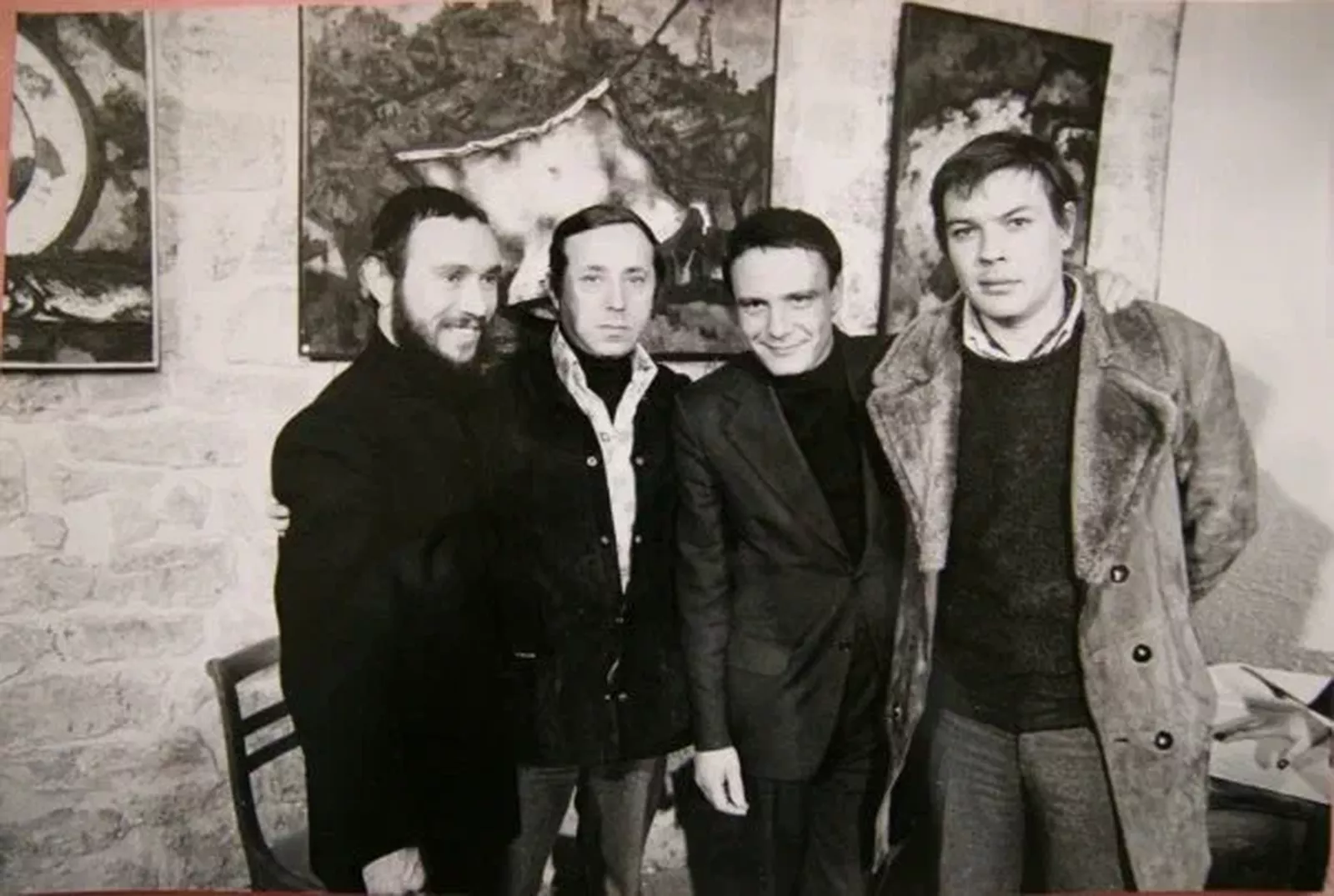

Зиновий Зиник: Еще до эмиграции, в Москве, я его видел, и потом он говорил, что меня помнит. Я думаю, что это он по своей внутренней доброте и удивительном даре общительности придумал, что меня помнит (смеется). Но я его несколько раз видел [в диссидентских кругах].

Моим неким ментором, учителем жизни был Александр Асаркан, бродячий философ, театральный критик, производитель уникальных, гениальных самодельных открыток, в которых он вел хронику своей жизни и рассылал ее паре сотне своих адресатов. Это был такой фейсбук в конце 60-х — начале 70-х годов для всей Москвы. У него один из ближайших друзей был Юрий Айхенвальд, внук знаменитого русского философа Айхенвальда. Они вместе с Павлом Улитиным, авангардным писателем, провели несколько лет в Ленинградской тюремной психбольнице. И Володя тоже провел там пару лет.

Юрий Айхенвальд был центром целой группы людей, несколько десятков человек, которые, собственно говоря, представляли собой то, что позже стало называться диссидентскими кругами. Там распевал свои первые песни Юлий Ким, который был женат на дочери Петра Якира. Назовите любое видное диссидентское имя — он был на сборищах в квартире Айхенвальда на Автозаводской, там читали стихи от [Наума] Коржавина до Алика Вольпина. [Стих Александра Есенина-Вольпина: ] «О сограждане, коровы и быки! / До чего вас довели большевики» (смеется). Короче говоря, там была огромная компания, которая регулярно собиралась, и естественно, поскольку Володя всех знал, то между тюремными сроками он там появлялся. И я несколько раз его в этой толкучке видел.

Буковский-человек

— Как вы познакомились с Владимиром Буковским и какое впечатление он на вас произвел?

Маша Слоним: Он столько сидел, что мы не успевали пересечься [в Советском Союзе]. А я уехала в 1974 году. Вот мама уже общалась и дружила с его мамой Ниной Ивановной, когда он сидел, уже после моего отъезда. Я еще застала эти встречи, она приходила к нам в гости, когда Володя сидел. Так что мы вначале очень заочно были знакомы.

А когда его освободили и он приехал в Лондон довольно скоро после Цюриха, мы очень быстро подружились. Я сделала интервью с ним для BBC, по-моему, прям в день его чуть ли не прилета [в Лондон]. А потом ему вроде негде было [жить].

Знаете, как бывало, вроде такой известный человек, все с ним [общаются], но никто не думал, где он будет жить, бытовые вещи никто заранее не продумывал. Денег у него тоже не было особо. Да и вообще — он только что из тюрьмы. Я пригласила его пожить в своей квартире, она большая, я ее купила в Лондоне, потому что она мне напоминала советскую коммуналку: коридорная система, 5 комнат. У меня уже к тому времени жил один приятель [Зиновий Зиник] и моя подруга-англичанка [Лиз Винтер]. И еще была одна [свободная] комната. Я сказала: слушай, хочешь у меня пожить?

Он был растерянный, вообще не знал, что дальше будет делать. Так что сразу ко мне приехал и поселился. Там была комната в самом конце коридора, маленькая, как келья. И, по-моему, ему как раз это очень понравилось: она, наверное, напоминала ему камеру (смеется).

Это была самая аккуратная и чистая комната в нашей квартире. У него всегда была гладко застеленная постель, без морщинки. Дверь всегда была открыта, он не держал ее запертой.

Помню, заглянешь к нему — он сидит смирно, как солдатик, на этой «шконке», на кровати. Можно было водить людей в эту комнату и показывать, как человек умеет держать в чистоте и порядке свое маленькое место, где он живет.

Поскольку он был «другой» и еще не жил в Англии, находил какие-то чудесные выходы из разных ситуаций. Конечно, мы выпивали. И всегда как-то не хватало. А приходили гости постоянно — ну, [закончили] и все, давайте расходиться. Он говорит: как, а таксисты? Я говорю: Володя, какие таксисты? Это Лондон, Англия. Говорит: ерунда, пошли, поймаем такси. А мне неловко было спрашивать, где тут можно выпивку после одиннадцати купить, и я узнаю [у водителя]: а где можно купить в это время ночи сигареты? Отвечает: покажу сейчас. А по дороге я спрашиваю: а там случайно алкоголь не продают?

И он привозит нас в немножко другой район, победнее того, в котором мы жили. И там такой маленький магазин, продавцы — выходцы из Карибских островов, чудесные, веселые ребята. На витрине, конечно, ничего нет, и мы так же аккуратненько про сигареты спрашиваем сначала, а потом переходим к спиртному довольно быстро. [Говорят: ] да, конечно, без проблем. И открывают какую-то занавесочку — пожалуйста, что хотите. И мы стали туда регулярно ездить благодаря Володе (смеется). Вино покупали белое там. Не знаю, почему вино, но не водку. Поскольку район назывался Колиндейл, мы называли [это вино] Колиндейл Спешл.

В общем, довольно весело мы жили, но он не совсем понимал, что он дальше хочет делать. И он все-таки решил продолжить образование. Подал [заявку] и получил место в калифорнийском университете [Стэнфорд], поехал туда. Но очевидно, что этот юношеский порыв заниматься биологией мозга к тому времени уже прошел. Он живой, очень живой человек был. Ему нужно было как-то действовать, применять себя.

У меня всегда было ощущение от него, что это несостоявшийся политик. Если бы он родился на Западе, он был бы политиком, депутатом парламента, уверена в этом.

Так что, мне кажется, это [политика] было его, но поезд ушел. Он уже не мог заниматься здесь британской политикой, здесь надо было или родиться, или все-таки ходить в школу, в университет и прочее.

Но он продолжал бороться за права здесь. За право не платить, например, за телевизионную лицензию, которая требовалась и до сих пор требуется: если ты смотришь телевизор, деньги идут на содержание и финансирование BBC, даже от тех, кто их не смотрит.

Это устаревшая [система], анахронизм, потому что началось это в 27-м году, когда у BBC не было никаких конкурентов, была только одна радиостанция. Скоро, конечно, всё поменяется, все жалуются. Но он [Буковский] не просто жаловался, он отказывался платить, а за это уголовное наказание. Он, так сказать, был готов пойти в тюрьму за этот принцип.

С BBC у него была война всегда. Он считал, что BBC — левый уклон, он даже обвинял нас, что у нас был сговор с Кремлем, мы даже рассорились с ним, пока он не заболел.

Зиновий Зиник: [Наше настоящее, личное знакомство] произошло на квартире у Маши [Слоним], которая приобрела огромную квартиру [в Лондоне], одолжив массу денег у всех. В уникальном месте — в Хэмпстеде, где жили и творили все, от Джона Китса до Оруэлла и Олдоса Хаксли. Мы поселились вместе, и там началась веселая жизнь, заходили все — от Пятигорского до Иосифа Бродского. Там мы и стали собеседниками.

Конечно, мы все следили за его судьбой, от тюрьмы до освобождения, поэтому он уже был совершенно легендарным именем. И вдруг ты видишь человека безумно общительного, легкого, остроумного, с острыми, такими резными чертами лица, улыбающегося. И отчасти загульного…

День у нас с ним начинался завтраком в итальянском ресторане, который продолжался часа четыре, с разговорами об Асаркане, о новациях в прозе Улитина, и заканчивался ланчем, то есть в обед.

Есть замечательное интервью, которое он дал в конце 90-х годов одной польской журналистке, там его спрашивают: как вы чувствуете, где ваш дом? И он сказал: «Нигде». У Набокова мечта была жить в большом, комфортабельном отеле, а Буковский сказал, что он может устроиться везде. У него везде дом, там, где он чувствует себя независимым человеком.

Он очень точно сказал, что мы жили не в России — мы жили при советской власти, он удивительно афористично мыслил. Эта группка инакомыслящих людей не занималась борьбой во имя России. Вся идея была в том, чтобы сохранить собственное достоинство, отделиться от власти максимальным образом, сделать так, чтобы она не существовала в твоей личной жизни.

Вера Чалидзе: [До 1968 года, «демонстрации семерых» я могу говорить] о своей инфантильности полной [в общественно-политической жизни]. Я, естественно, читала «хроники» Наташи Горбаневской, знала, что происходит, но мне кажется, что была неспособна понять серьезность, ужас происходящего. Сколько бы я ни читала о ГУЛАГе, чего-то во мне не хватало, какого-то реалистического воображения. Мне не очень нравится в этом признаваться, но это факт.

В том же [школьном] возрасте я впервые встретилась с Володей, в один из его выходов из тюрьмы. Дело в том, что наша с Машей мама — Татьяна Максимовна Литвинова — давала показания в его защиту на очередном суде, и он был ей очень благодарен. Это было, по-моему, дело о демонстрации на Пушкинской площади. Я тоже была там, но милиционер просто вытолкнул меня оттуда — сказал: «иди делай домашнюю работу». И когда Володя вышел из тюрьмы, он пришел к нам, и мы познакомились. Я уже окончила школу и работала в Мемориальном музее Пушкина, просто девочкой на побегушках. [Однажды] спросила у директора музея устроить Володю на подсобные работы — конечно, директор меня просто выгнал из кабинета. Он тоже знал, кто такой Буковский.

Не могу сказать, что мы [тогда] с ним подружились, я просто на него смотрела с открытым ртом. По-настоящему я встретилась с ним только в Лондоне. Смотрела по телевизору, как он прилетел в Лондон, это было событие и для британцев. Меня поразил его английский язык: он очень к месту сказал, как-то очень изысканно. Просто «я рад быть в Лондоне» и так далее, но [использовал] слово, которого обычно у людей, только-только изучающих английский, нет в обороте… Он сказал delighted, невероятно как-то выразительно и изящно, но не претенциозно.

Сергей Пархоменко: Я [как редактор журнала «Театр»] позвонил Буковскому [в Лондон], будучи никогда раньше с ним не знаком. Он подошел к телефону, я объяснил, кто я такой, и сказал, что мы хотим опубликовать его книжку «И возвращается ветер»в Советском Союзе. Это был 1988 или начало 1989-го. [До этого книга] была запрещена и издавалась только за границей, ее привозили на дне чемодана и, рискуя свободой, распечатывали, копировали, фотографировали. Он решил, что это розыгрыш, и буквально меня послал, сказав, что эти шутки совершенно неуместны и чтобы я больше не звонил.

— Он ведь знал, что уже перестройка и политика гласности…

Тем не менее. Я думаю, что ему было трудно себе представить, что кто-то в Советском Союзе опубликует его книгу. Мы помним все эти разговоры, когда спрашивали у советских руководителей, когда вы опубликуете книгу Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», и они твердо отвечали: никогда.

Тогда я попросил Машу Слоним, чтобы она его сначала предупредила и объяснила, и, выждав паузу, позвонил еще раз. Мы начали обсуждать, как сделать публикацию. В общем, нормальная работа, где я был редактором, а он — автором, мы совершенно по-деловому обсуждали все по телефону на протяжении довольно долгого времени.

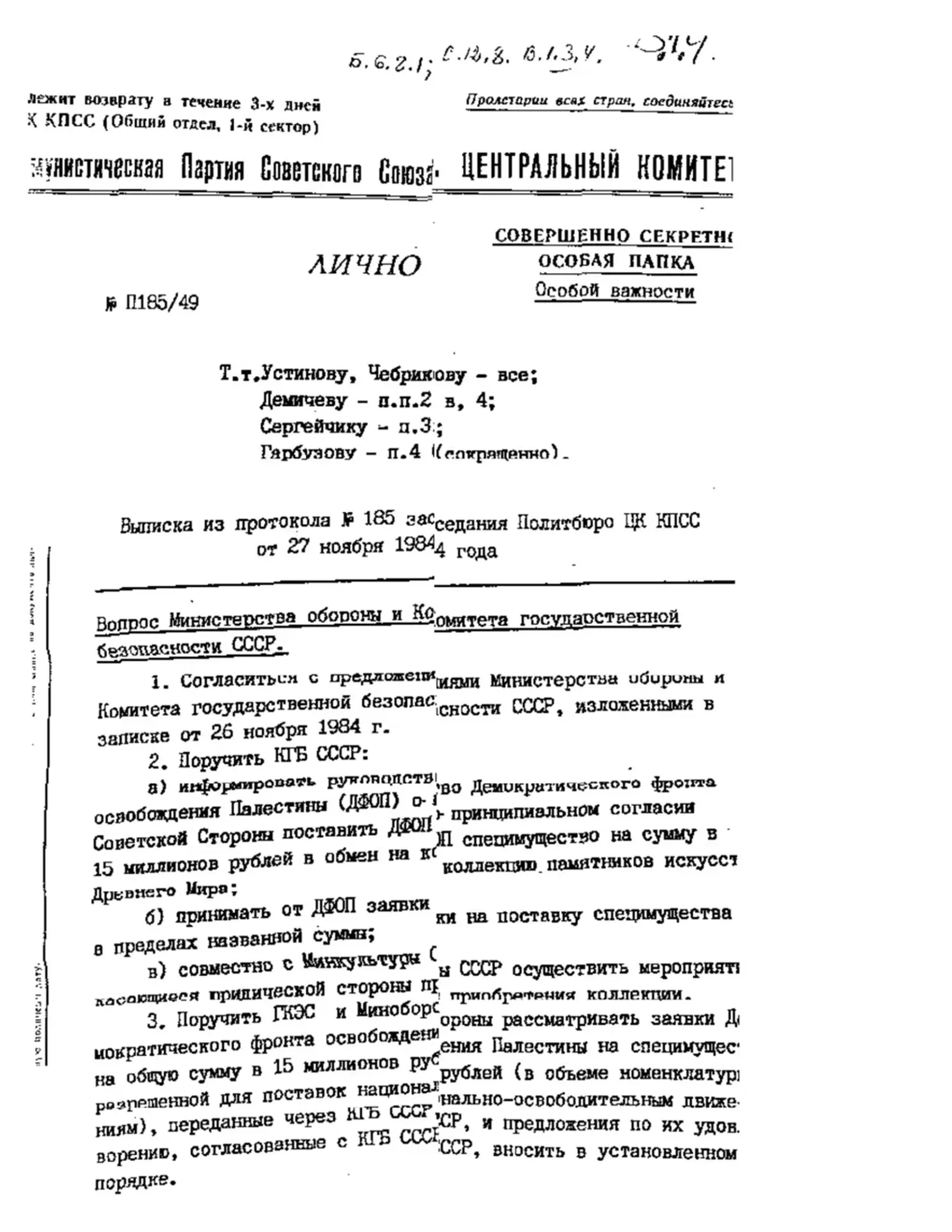

А вторая история, которая связана с ним и для меня чрезвычайно важная, когда он приехал в Москву (если я правильно помню, это самое начало постсоветского времени, 1991–1992 год) и получил доступ в архивы КГБ.

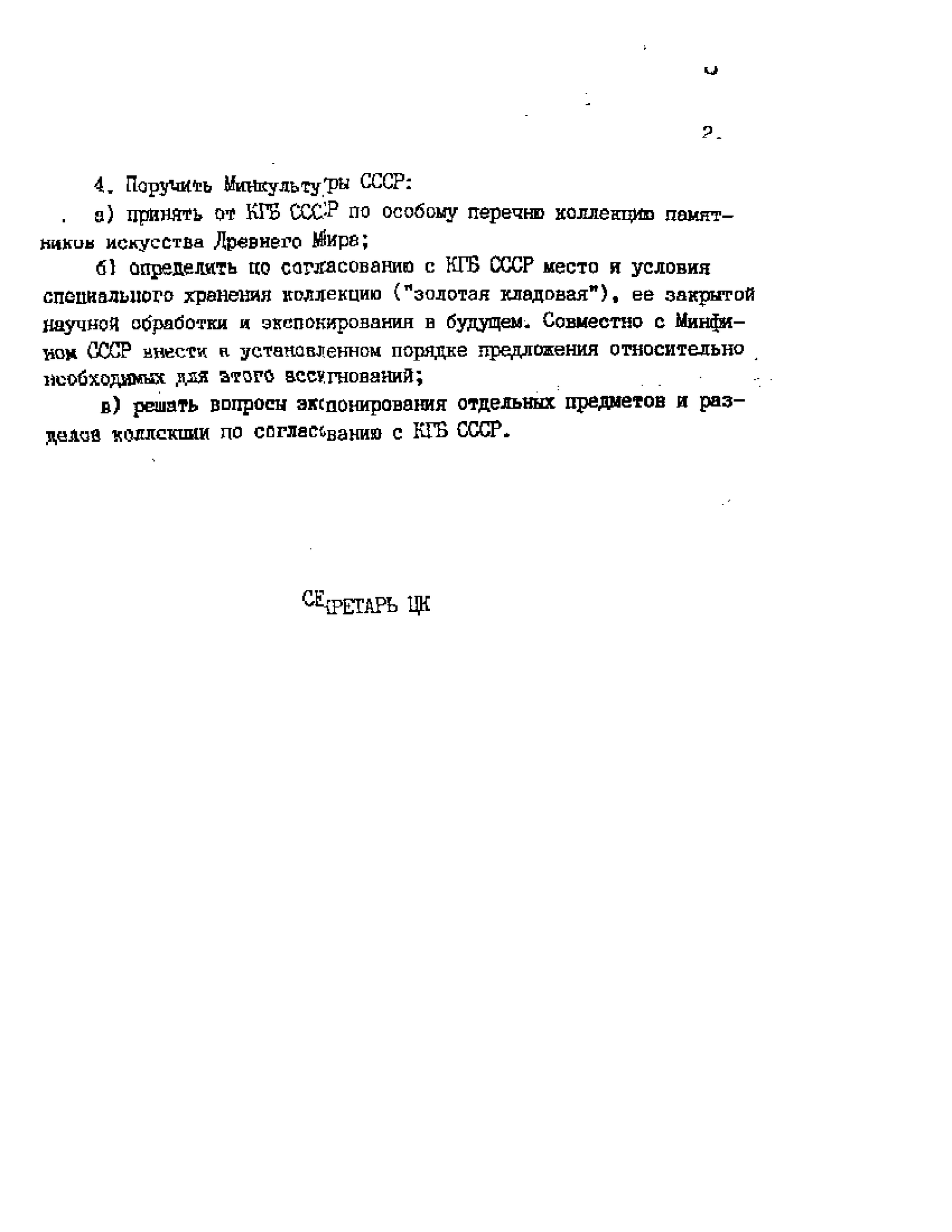

Тогда и создавался знаменитый архив Буковского: он получил доступ к особой папке, которую передавали из рук в руки советские генсеки, где были секретные вещи, связанные с Катынью, Афганистаном и другими важными событиями советской истории.

Он сканировал эти документы с той скоростью, с какой только успевал, потому что понимал, по всей видимости, что архивы в какой-то момент опять закроют, поэтому старался захватить как можно больше и почти хаотично сканировал все, что ему попадалось под руку из секретных бумаг.

Потом все это было выложено в интернет. Эти документы можно различить по характерной дырке: у них у всех есть в середине страницы вертикальная темная черта — это то место, где были склеены две половинки, потому что его ручной сканер захватывал только полстраницы. Там огромное количество интересных и важных вещей. Например, сейчас, когда мы переживаем очередную страшную войну на Ближнем Востоке, можно вспомнить, что там есть документы, связанные с покровительством, которое Советский Союз оказывал террористическим организациям на Ближнем Востоке, и возил туда оружие, и снабжал их деньгами, и специалистами, и разведданными, все на свете.

Я этим однажды заинтересовался и нашел, в частности, про операцию по обмену оружия на древние книги: Советский Союз послал много оружия, а взамен получил несколько чрезвычайно ценных древних арабских и еврейских книг, которые хранились затем в особом фонде Ленинской библиотеки. В том числе древние экземпляры Корана, религиозные тексты. Государство официально было атеистическое, но оно, что называется, мыло не ело и понимало, что есть реальные ценности, и эти ценности надо пытаться добыть.

Вячеслав Бахмин: Получилось так, что Володю посадили в 70-м, а я только вышел из тюрьмы, и мы не пересеклись. До этого просто не были знакомы, но заочно я знал его очень давно — с конца 60-х и в 70-х он был человеком известным и политзаключенным номер один. О нем говорили в первую очередь, когда говорили о политических заключенных в стране. Я хорошо знал его семью, его маму Нину Ивановну, потому что они жили рядом [со мной]. В какой-то степени я участвовал в процедуре обмена Буковского… И отвечал за его квартиру, когда они уехали из страны — Нина Ивановна попросила быть ответственным за всю квартиру, мебель, книги, которые я потом пересылал им в Швейцарию.

Когда началась перестройка и стали возможны поездки за границу, я неожиданно для себя из политзаключенного превратился в высокопоставленного чиновника Министерства иностранных дел и был директором департамента большого культурного сотрудничества России. Ездил по разным командировкам от МИДа и был как раз в Лондоне, [поэтому] заехал к Володе в Кембридж, побывал у него на квартире. Мы посидели, поболтали, обсуждали общие проблемы и дела. После этого он приезжал в Россию несколько раз, был свидетелем в суде над КПСС. Он, кстати, большое дело сделал — материалы, которые из архивов выкопал, предал гласности.

Александр Подрабинек: Первый раз лично мы встретились в 90-м году в Праге. Он произвел то впечатление, которое я и ожидал, ничего неожиданного: мужественный, ироничный, спокойный человек, очень хорошо говорит и пишет, умеет трезво оценивать ситуацию. Еще было такое умение, которым немногие могут похвастаться: он был человеком очень проницательным, ничего от его взгляда укрыть было невозможно. Очень ясно всегда излагал аргументы и спорить с ним было очень трудно.

Буковский-хулиган

— Перед последним арестом Буковского в печально известной газете «Правда» была опубликована статья, в которой он назывался «злостным хулиганом, занимающимся антисоветской деятельностью». Буковский-хулиган — это уже своего рода мем, так озаглавливают статьи, книги, фильмы о нем и т. д. А был ли он действительно таким — вечным бунтарем, нарушителем порядка?

Зиновий Зиник: Я не думаю, что он нарушал какие-то правила. Один из ближайших его людей был Алик Вольпин, который как металогик в каком-то смысле просвещал [людей] — ему в голову приходили простые, но гениальные мысли. «Уважайте свою конституцию!», то есть нужно следовать законам страны. И я не думаю, что Буковский в этом смысле чем-то отличался, он уважал законы страны. Алик Вольпин доходил, как известно, до абсурда: он с любовницей переезжал в другой штат, потому что в штате, где они находились, был запрещен оральный секс.

Володя не был человеком беспорядка. Как всякий творческий человек, он, я почти уверен, терпеть не мог хаос. Творческий человек не может мыслить беспорядочно, у нас в душе и так много хаоса. У него очень сильный чисто писательский дар, это чувствуется во множестве интервью, потому что ясно, что это заранее обдуманные фразы.

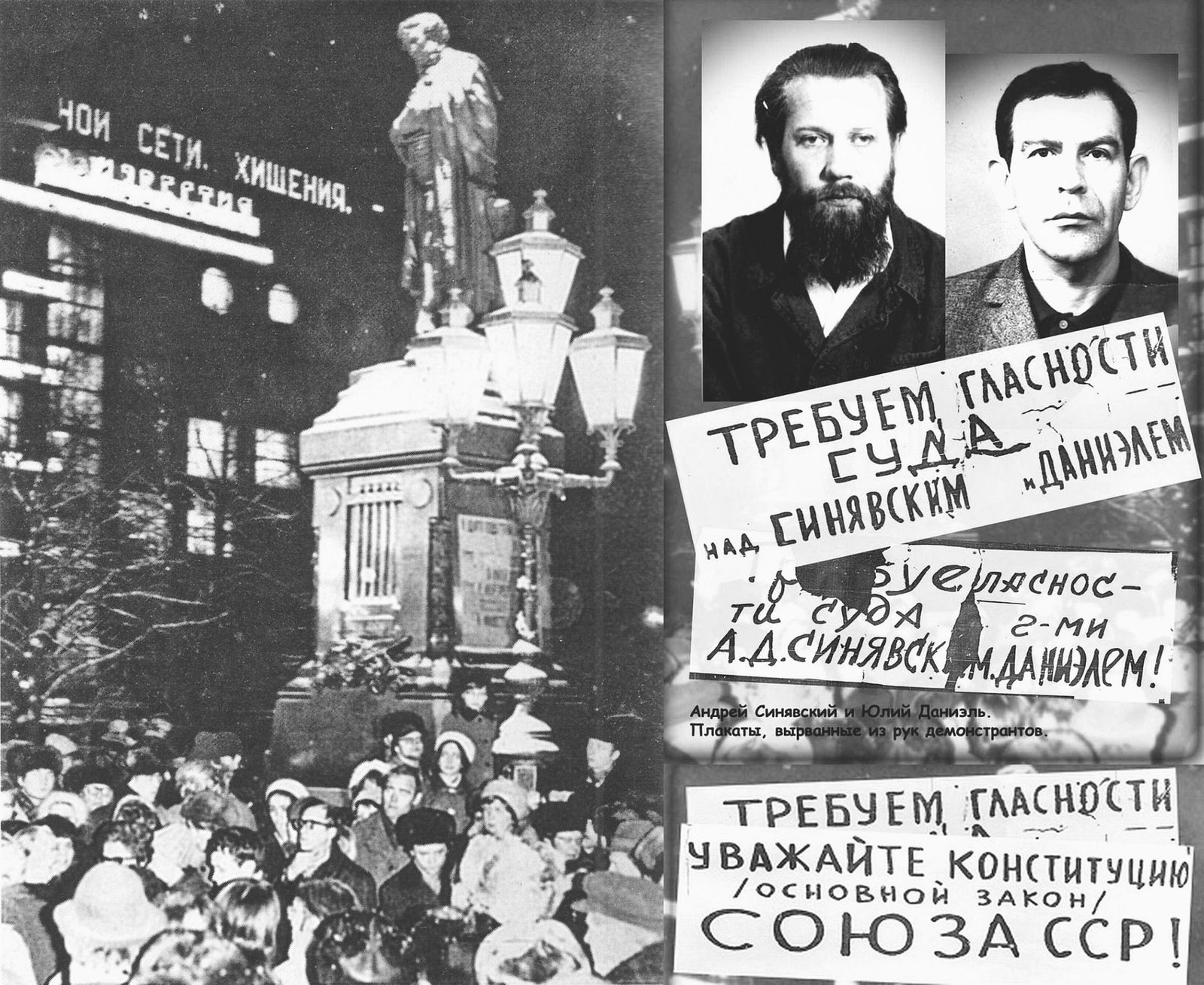

Елена Серебрякова: Советская власть занималась личной дискредитацией идейных противников. Это был обязательный прием. Так, Синявского и Даниэля тогда называли двурушниками, потому что они издавались под псевдонимами.

Буковский был товарищ очень активный, и да, зачастую откровенно занимался провокациями. Это можно почитать в его воспоминаниях «И возвращается ветер», где достаточно подробно написано, как они готовят демонстрации и продумывают, что будут [предпринимать]. В общем, момент провокации был очень силен в поведении не только его, но вообще диссидентов.

Маша Слоним: Он никогда не подчинялся конвенциям и правилам, но при этом был очень воспитанный, не хамил, не грубил. Не могу вспомнить ничего такого хулиганского-хулиганского…

Помню, что это, скорее, мы были хулиганами (смеется). Был старый Новый год, мы выпивали: Зиник, моя подруга Лиз, которая у нас тоже жила, кто-то еще. И мы решили, что надо продолжить, а Володя жил уже в Кембридже, и мы про него думали, конечно. Я уже не могла быть за рулем, поэтому мы вызвали такси, и из Лондона рванули к нему в Кембридж. Это было уже часа в 2–3 ночи — я не помню даже, предупредили мы его или нет, — и там в общем-то продолжили всю ночь. А он очень как-то радостно присоединился и не говорил, мол, с ума сошли, посмотрите на время и прочее. Он был очень широкий человек и с чувством юмора, с большой иронией к себе относился. В нем совсем не было какого-то нарциссизма, хотя могло бы быть. Когда он ужасно уже болел, я помню, по телефону с ним говорила, и все равно проскальзывала и самоирония, и юмор.

Вера Чалидзе: В Советском Союзе на самом деле было все куда более четко, [чем сейчас]. Были они и были мы. Вот они — это «Правда», КГБ и так далее, власти. Вот мы — это все мысленно присоединявшиеся к Буковскому, к Марченко и ко всем прочим.

И, конечно, «хулиган» [в наших кругах] говорили с иронией. Но в Володьке была такая лихость, безусловно. Без этого, я думаю, его представить трудно. В детстве, по его рассказам, он был таким дворовым пацаном: они просто из азарта делали какие-нибудь гадости, например, соседям. Но [однажды] его остановил какой-то старик-сосед и сказал, что знал его деда и тому было бы стыдно за него. А его дед был купцом, насколько я помню. Володька сказал, что после этого у него как рукой сняло, он больше так не хулиганил. Выбрал, так сказать, хулиганство другой стези позднее.

Володя, мне кажется, не выдавал свои более личные и глубокие чувства, [но] он не был таким революционером, которого ничем не пробьешь. Был нормальным человеком, выпивохой на самом деле, веселым.

У него был роман в Лондоне с Дианой Майерс, ее звали Ляля [в наших кругах], и мы крутились вместе. [Известна] его дружба с Виктором Некрасовым, писателем, который жил в Париже. Вика был просто алкоголиком в самом медицинском смысле, и иногда он приезжал в Лондон. Останавливался, как правило, у Ляли. Володька приезжал из Кембриджа, и мы гуляли.

Александр Подрабинек: В диссидентском кругу его прозвище было смешным именно потому, что в нем не было ровным счетом ничего того, что свойственно хулиганам: развязности, агрессивности, панибратства, циничности. Он не был грубым человеком, а достаточно вежливым, но в нем была такая твердость, которая очень злила представителей власти самых разных уровней. Он не мог уступить какую-нибудь мелочь, сам решал, как ему себя вести, и давление на него оказать было, по-моему, невозможно.

Это такой прием пропагандистский: взять, например, демократов и назвать нацистами. Это скорее смех вызывает, все это нелепо.

Обмен на Корвалана

— В 1976 году Буковского обменяли на чилийца Корвалана, и в диссидентских кругах стал популярен стишок авторства Вадима Делоне: «Обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Где б найти такую блядь, чтоб на Брежнева сменять?» А как вообще воспринимали этот обмен? Это, с одной стороны, была победа, освобождение человека из тюрьмы, но, с другой стороны, своеобразная ссылка.

Александр Подрабинек: Вопрос довольно сложный, потому что разные люди решали его по-разному. Уезжать или оставаться — это у кого на что хватает сил и возможностей. Тут существенна, как мне кажется, только последовательность позиции: если ты не хочешь противостоять власти и собирать вокруг себя людей, то можешь уехать, и никто не кинет тебе вслед камень. Но если ты берешь на себя политические обязательства и за тобой идут как за лидером общественного мнения, то тогда надо вести себя последовательно. Володя Буковский вел себя очень последовательно, он никогда не заявлял о своем желании уезжать, сами обстоятельства его вывоза непростые.

Обмен готовился, знал он или не знал — вопрос сложный, но со стороны мы все радовались, что он наконец будет освобожден, потому что разговоры об этом шли до обмена уже несколько месяцев.

Все радовались, потому что его нещадно гнобили в тюрьме, он очень сурово сидел, не вылезал из карцеров, объявлял [голодовки].

Он был сопротивленцем, и все боялись, что с ним что-нибудь случится, что он не доживет, при его характере он мог там погибнуть. Поэтому мы были в восторге от того, что он будет освобожден. И это произошло так, как никто никогда не ожидал — [обмен] двух политиков полярной идеологии друг на друга.

Зиновий Зиник: Это была сенсация, удивительная драма. Его везли два каких-то серьезных чина ГБ плюс их сопровождающие. Он был в наручниках [в самолете] — как в «Гамлете» Розенкранц с Гильдестерном. Недаром Том Стоппард свою знаменитую абсурдистскую комедию посвятил Буковскому. Не Солженицыну. Потому что Стоппарда привлекла абсурдность ситуации с насильственным применением психиатрии.

Он дал поразительно точный анализ: чтобы жить нормально, нужно притворяться сумасшедшим, а если ты доказываешь, что ты нормальный, тебя объявляют сумасшедшим.

Я воспринимал это [обмен] как совершенно фантастический сюжет. Володя, кстати, прямо в аэропорту сказал, что он рад, что двое заключенных [он и Корвалан] оказались на свободе. Он воспринимал это как свободу. Корвалан на этот счет ничего не сказал.

Я не знаю, то ли это Буковский придумал, то ли это правда, что он [Корвалан] лет через 10 попросил, чтобы ему сделали пластическую операцию и пустили обратно [в Чили], чтобы он боролся с Пиночетом, потому что в Москве ему было грустно. И вроде так и сделали, он боролся с Пиночетом, а когда Пиночет быстро умер, Корвалан попросил, чтобы московские гениальные хирурги опять вернули внешность, чтобы он легально жил в освобожденном Чили.

У Буковского было чувство театральности, поэтому такой прилет в Цюрих для него самого невероятный и увлекательный. Это целое приключение. Он был отчасти человек авантюрный. Уже потом с набоковской иронией говорил, что жил не в России, а в СССР, и всегда чувствовал себя иностранцем. Как я и многие из нас в Лондоне говорили: мы не за границей, мы вообще везде дома, потому что дома в принципе нет.

Маша Слоним: [Обмен Буковский воспринял] с огромным облегчением. Он, конечно, даже не думал и не мечтал. Такие люди, как Володя или мой шурин Валерий Челидзе, которого просто выпустили читать лекции в Америку и через две недели лишили гражданства, — они не собирались уезжать, не было такой опции.

[Обмен] — это было счастье, но их совершенно никто не спрашивал. Солженицына тоже ведь не спрашивали, ему просто должны были вкатать 64-ю статью — измена родине, кажется, тогда расстреливали за это. А для Володи, я думаю, это был шок, но он в этом смысле более открытый, чем Солженицын. Он был молодой, и у него перспективы были на Западе, он очень быстро английский выучил. Даже мечтал когда-нибудь написать книжку и на гонорар купить себе замок в Шотландии (смеется), поэтому эта книжка называлась «Построить замок». Выяснилось, что гонорар совсем не соответствовал ценам, но это такая романтическая мечта. У него были мечты, связанные с Западом.

Вячеслав Бахмин: Были люди, которые хотели оставаться в стране, то есть фактически их насильно высылали. Самый яркий пример — Солженицын, он-то уж точно не хотел [эмигрировать]. Володя в принципе тоже не хотел, но, может быть, косвенно дал согласие, потому что мать его уговаривала. Были случаи, когда люди уезжали на время, но им не дали вернуться — как с [Петром] Григоренко…

Выбор был между Востоком и Западом, Восток — это лагеря, Запад — все-таки свободное общество. Поэтому мы все только радовались за тех, кто все-таки уехал. Володе еще оставался серьезный срок.

[После обмена] Буковский стал всесоюзно известным политзаключенным, потому что до этого о нем слышали процентов 5 населения. [Он стал известен] хотя бы потому, что надо было объяснять, что Корвалан делает в России, а не в тюрьме в Чили.

Про обмен никто не знал до того, пока не объявили средства массовой информации. Когда Нина Ивановна [мама Буковского] узнала про обмен, она сказала, что в аэропорт одна не поедет, только с друзьями, чтобы была гарантия нормального поведения и отношения [со стороны сотрудников власти]. Разрешили взять троих: это был как раз я, Ирина Якир и Вера Лашкова. Мы поехали в отдельной машине, и все ожидали, что Буковского привезут в Шереметьево, и там столпилось много журналистов, но его повезли в закрытый аэродром Чкаловский. Нина Ивановна должна была с нами попрощаться, но сказала, что не пойдет, пока не увидит Володю в самолете. Тогда сказали, ну, давайте мы вам его покажем — и ей просто из люка самолета показали Володю, потом забрали обратно.

У Володи есть воспоминания [в книгах], где все описано подробно: как он узнал, как его везли, как снимали наручники и так далее.

Отношение к Западу

— Сопровождавшие Буковского при обмене «альфовцы» рассказывали, что, после того как самолет приземлился в Швейцарии, Буковский сначала не хотел покидать борт: поскольку его встречали американцы, он подумал, что самолет приземлился не в Швейцарии, а в США. Позже он также писал: «В Германии я, оказывается, агент КГБ, во Франции — агент ЦРУ». Буковский вообще не был поклонником США и в целом Запада, как я понимаю?

Зиновий Зиник: Нет, наоборот. Он вообще все страны любил. Во-первых, после успеха первой книги, поселившись в Кембридже, он непрерывно ездил по США с лекциями, по всей Европе. Его вообще очень любили, потому что он четко и ясно говорил. Другое дело, что он был настолько, что называется, либертен, анархический человек, в кропоткинском смысле этого слова, поэтому иногда его путали с праворадикальным крылом.

Вера Чалидзе: Некие модели общественной системы гражданского общества он очень принимал [европейскую демократию]. Но по существу был русским, российским, вся его жизнь была связана с этим.

Знаю, что он сделал выбор, поехав в Калифорнию заниматься биологией, но думаю, что отчасти хотел вернуться в Англию. Англия напоминает, что Россия все-таки в Европе. Я прожила четыре года в Америке, и когда переехала в Англию, то была потрясена от ощущения, что я ближе к дому, — хотя бы просто от того, что здесь есть улицы и переулки, а в Нью-Йорке это, как правило, такие «геометрические» улицы и авеню.

Маша Слоним: Может быть. Когда он полетел в Америку учиться, через довольно короткий отрезок времени, написал нашему общему другу, философу Саше Пятигорскому очень смешную вещь: «Саша, напомни мне, почему я поехал в Америку?» Англия его больше устраивала, конечно.

Критика Евросоюза

— Буковский был одним из идеологов Партии независимости Соединенного Королевства, которая добивалась того самого Брексита — выхода страны из Евросоюза. В том числе он участвовал в съемках видеоролика UKIP «ЕС и Советский Союз — сходство». Можно ли сказать, что Буковский был в чем-то прав, когда сравнивал ЕС со своей первой родиной?

Маша Слоним: Буковский называл Евросоюз колхозом. Я всегда была против Brexit, но он был за. У него были друзья из этой партии, но, по-моему, в ней не состоял. Он был все-таки крайне правый. Его привлекала их позиция: они считали, что [в Европе] ужасная бюрократия и что в Англии должны быть более самостоятельные законы. Если бы он увидел, к чему все это привело, он, может быть, не так бы упорствовал… Погорячились.

Вячеслав Бахмин: Конечно, напрашиваются параллели — это некий конгломерат, объединение государств…

Все в Европе не любят Европейский Союз за его бюрократию, там все решают чиновники, и не всегда удачно, и плохо слушают мнение граждан.

Это [желание выйти из Евросоюза] нормальная реакция в нормальной стране. Как раз хорошо, что есть неприятие, споры и негативные мнения по поводу этой структуры. Это помогает изживать недостатки. Хотя огромные структуры такого рода, которые вынуждены учитывать интересы всех стран, всегда должны быть забюрократизированы, и всегда чиновники теряют реальную связь с жизнью. Это известный закон Паркинсона, когда эти структуры начинают жить ради себя, а не ради того, для чего они были созданы.

И я так подозреваю, что Владимир Константинович это хорошо видел и чувствовал, а поскольку он враг любых систем, которые вообще оторваны от жизни и живут ради себя, то он, естественно, сравнивал это с Советским Союзом и говорил, что самостоятельность и независимость гораздо лучше, чем непонятная кооперация, которая непонятно кому хороша, кроме как чиновнику.

Александр Подрабинек: Он был сторонником выхода Британии из ЕС — это абсолютно так. Мы с ним много раз говорили, он часто посмеивался над забюрократизированностью Евросоюза, над тем, что в Евросоюзе вводятся единые стандарты для всего — вплоть до размеров огурцов. На него это навевало воспоминание о большевистских методах руководства страной. Параллели бывают, конечно, и всякая бюрократия имеет общие черты.

Но за его желанием выйти [Британии] из Евросоюза стоит не пренебрежение к западной демократии, а, наоборот, последовательная верность — он считал, что так Британия только укрепится как демократическая страна.

Буковский-президент

— В 2007 году либеральная оппозиция выдвигала его в качестве кандидата в президенты России. Как вы представляете себе Россию Буковского-президента?

Александр Подрабинек: Была бы совсем другая страна. Я без особого восторга, но констатирую, что уже в то время роль одного человека (президента) была очень велика. У нас в стране, к сожалению, это такая национальная традиция — один человек решает все или почти все: московский царь, император, генеральный секретарь, президент. Если бы вся власть в 2008 году перешла к Буковскому, то он бы настолько сильно сдвинул ее в сторону демократии, что откат к авторитаризму был бы уже очень сложен.

Он был сторонником люстрации и декоммунизации, но он бы не сделал опрометчивых шагов — Володя был осторожный и рациональный человек и понимал, что можно делать, а чего нельзя.

Как президент он был бы идеальным для России, если она хотела стать свободной и демократической страной.

В 2007-м он согласился баллотироваться кандидатом в президенты, и мы с моим другом Николаем Храмовым организовали комитет по выдвижению, делали всю организационную работу и реально убедились в том, что Буковский — очень популярный человек. Он бы легко обошел других демократических лидеров на выборах, по многим характеристикам он подходил на президента: в хорошем президентском возрасте, в очень трезвом уме, с ясными взглядами, не взбалмошный, уравновешенный, знает западный мир, легко говорит по-английски. Мы увидели, что много людей присоединились к этой кампании, на одном собрании по выдвижению мы тогда единственные честным образом собрали гораздо больше людей, чем это требовала ЦИК.

Я вот пытаюсь вспомнить, кто из диссидентских людей мог так же хорошо говорить… Ну, может быть, только Алик Гинзбург, но в нем не было такого драйва, Буковский же был очень энергичным человеком, без интеллигентской расслабленности, рефлексии, он был собранным, знал, что надо делать и что он делает.

Вера Чалидзе: Ой, страшно даже предсказывать, потому что у меня есть банальная убежденность, что власть меняет человека. Это происходит помимо воли, но что-то она искажает. Власть вообще меняет представление о реальности вокруг.

Это происходит практически всегда, и только в странах, где более-менее сильная демократия, скажем в Америке, есть система, не позволяющая стать автократом, диктатором. Там просто есть для этого все тормоза: сенат, конгресс и так далее.

В России Владимир Буковский признается президентом, а дальше надо строить эту демократию в стране, где, я думаю, дебаты о том, что такое демократия, продолжались бы многолетия. Поэтому это был бы невероятно сложный процесс.

Вячеслав Бахмин: Я знал, что он один из немногих диссидентов, который не чужд политики и который на самом деле был политиком, несмотря на то что он в Кембридже решил учиться на нейробиолога. Политическая жилка в нем была. Он много чего делал как политик, особенно первые годы, когда был обменен, даже чуть ли не интернационал какой-то антикоммунистический.

Что бы из себя представлял Владимир Буковский как президент, я не знаю, но явно на 100% лучше, чем нынешний, это уж наверняка. Был бы он идеальным — не знаю. Мне кажется, что Володя — это все-таки не Гавел. Гавел был президентом вопреки — он сам не очень этого хотел, но он был настолько яркой и известной фигурой, с прекраснейшей репутацией, что, конечно, его выбрали. Выбрали бы Володю — не знаю, но если бы он стал президентом, думаю, что люстрации нас ждали бы на второй день.

Маша Слоним: Мне кажется, он не очень командный человек. Чтобы быть хорошим президентом, надо [уметь] подбирать хорошую команду и доверять людям. У меня было ощущение, что Буковский все-таки игрок-одиночка.

Я его больше вижу в роли человека, который представляет свой округ, честно работает в парламенте и в палате представителей. Не думаю, что он был бы диктатором, у него не было диктаторских начал. А [чтобы быть] президентом всея Руси, все-таки нужна привычка играть в команде.

Сергей Пархоменко: Это слишком фантастическое предположение. В деятельности Буковского и в том, что он писал, недостаточно информации, чтобы мы представляли, как бы он устроил [Россию]. Все зависит не только от фигуры президента, сколь бы президентоцентричной российская политическая система ни была.

Понятно, что у него были чрезвычайно важные для него и всей его жизнью доказанные ценности: права человека, свобода слова, информации, совести и выражения своего мнения, в том числе политического. Но как это конвертировалось бы в конкретные политические решения и, например, какое правительство он назначил бы, будучи президентом, от этого все-таки много зависит.

Хочу напомнить, что к этому моменту существовал «Комитет-2008», в котором участвовал я, Гарри Каспаров, Борис Немцов и много разных других достойных людей. Почему 2008? Все прекрасно понимали: это очень важный, ключевой год, что-либо президентские выборы будут действительно выборами, либо назначением преемника. Если преемник будет назначен второй раз, как уже однажды власть перешла от Ельцина к Путину, то это твердо поставит Россию на путь недемократической передачи власти. Все понимали, что та группировка, которая находится у власти во главе с Путиным, хочет именно этого.

Те, кто были вокруг Буковского, прекрасно понимали, что выборы не состоят из одних голосований. Это прежде всего равенство возможностей в доступе к избирателю: возможность собрать избирательные фонды, набрать достаточное количество денег для полноценной кампании, получить доступ к медиа и высказывать свое мнение открыто, используя для этого все современные системы коммуникации.

Было совершенно очевидно, что собравший подписи кандидат из ниоткуда ничего этого не получит. Власть будет сопротивляться изо всех сил и поставит такого кандидата в дискриминированное положение, чтобы он не мог нормально развернуть кампанию. Поэтому, конечно, это был демонстративный шаг, моральная акция. Буковский согласился играть эту символическую роль, понимая, что она символическая.

Зиновий Зиник: Россия его, конечно, слопала. Идея выставить себя кандидатом… я не знаю. Он, видимо, чувствовал, что у него есть сила изменить все, потому что был в ужасе от того, что все начинает возвращаться.

Россия — удивительная страна. Она в каком-то смысле не отпускает. Набоковское, ироничное наше отношение, что мы везде иностранцы и везде дома, каким-то образом сменилось на идею того, что можно все-таки изменить [страну], несмотря на страшный скепсис 90-х годов. Он же пытался отказаться от гражданства, потом ему обновили паспорт вроде бы. А потом лишили гражданства, в итоге его как бы дважды лишили родины.

Очень грустно было наблюдать его последние годы — полное разочарование в жизни, неоправданность усилий. Он стал свидетелем всего того, чего, он надеялся, не произойдет, но это произошло.

А если ты действительно относишься к этому болезненно, напряженно и интенсивно, ужас того, что произошло в России, он не преходящий, он действует на ум, на мозги, на всё. Это страшная история, где все чувствуют себя соучастниками.

Он чувствовал, что исчезает класс, порода людей, которые сопротивляются коллективному давлению и не готовы, чтобы их «суверенитет» был нарушен. Год за годом уничтожались не только институции гражданских прав и так далее — нет, уничтожалась способность людей сопротивляться и отказывать властям в любой попытке [давления], которая была при советской власти.

Скепсис 90-х

— В одном из своих интервью Буковский сказал: «Мы [диссиденты] возникли не как политическое движение. Мы были движение нравственное». А был ли он в принципе политиком? И почему не переехал в Россию, когда в 90-х стала возможна какая-никакая реальная конкурентная политика?

Сергей Пархоменко: Профессия правозащитника и профессия политика — это две разные профессии, но между ними нет каменной стены. Человек может из одной профессии перейти в другую, это в жизни много где случается.

Требуется определенное мужество и решимость для того, чтобы переступить через этот барьер и сказать себе: я больше не правозащитник, я теперь сражаюсь за власть, потому что это важно для осуществления моих идеалов и идей.

Александр Подрабинек: Я ему предлагал [вернуться в Россию и возглавить демократическое движение] в 90-м году, когда в Праге собрались старые диссиденты, политики новой волны, прорабы перестройки, близкие к власти или даже входящие в систему власти люди. Он на все это посмотрел и сказал, что не видит, с кем мог бы что-то делать. Я его всячески убеждал, что надо ввязаться в эту компанию, Россия — большая страна, в ней много неглупых, способных людей, и надо начать, а в процессе все соберутся. Но он не верил, ему казалось, что это диссиденты, которые влились во власть и потеряли свой диссидентский облик. Он не хотел такой же судьбы, чтобы его использовали как демократическую ширму.

Вера Чалидзе: В ельцинские времена он приезжал, но не переехал, и думаю, что он наверняка очень сознательно решил не возвращаться. Может быть, просто интуитивно. По-моему, уже Ельцин предложил нам всем, у кого забрали гражданство, его вернуть — Володя был из тех, кто сказал thanks, but no thanks [спасибо, но нет]. Поэтому он приезжал не как российский или советский гражданин, а как британец.

Ельцин и диссидентское движение

— Почему демократы во главе с Ельциным не смогли найти опору в диссидентах и Буковском в частности? Да, их перестали гонять, и они стали вполне респектабельными и рукопожатными, но все же в институты власти их не пустили — по крайней мере на высоких постах их не было замечено.

Александр Подрабинек: Я бы заменил глагол: нельзя сказать, что они «не смогли», они и не пытались, не хотели этого. Они боялись диссидентского движения, оно было им чуждо. Вся ельцинская команда состояла из бывшей партноменклатуры, 9 человек из 10 были старые партаппаратчики, которые вовремя осознали, что «новое мышление», как говорил Горбачев, велит им надеть демократические одежды, обладать демократической риторикой и представиться демократами во всей красе.

Они это сделали, но в глубине души оставались обычными советскими людьми комсомольского пошива и от диссидентов ощущали угрозу своему положению. Под этим знаменем прошла вся ельцинская эпоха, а уж про 00-е с Путиным я и не говорю.

Им была нужна власть, чтобы хорошо жить, иметь большие деньги, они тут же окружили себя ворьем различного уровня, коррупционерами, и, как это получилось сначала при Ельцине, так и пошло дальше.

Ельцин, надо дать ему должное, не зверствовал и был довольно терпимым человеком в отличие от нынешнего президента, но рупором демократии он быть не мог.

И, знаете, я не очень верю людям, которые сейчас говорят, что мы ошиблись в Ельцине, что мы думали… всё это лукавство, всё было на ладони. И Буковский это видел, и многие это видели и говорили, но нас тогда было не очень слышно, потому что торжествовала другая идея, что вот это и есть настоящие демократы, они поведут Россию по демократическому пути, все будет окей, не надо ничего шебуршить, критиковать. Ну вот мы имеем то, что имеем.

Вячеслав Бахмин: Тут сразу несколько причин. С одной стороны, далеко не все хотели стать [властью], и это понятно, потому что многие относились к политике пренебрежительно. Но главное — та власть [Ельцин и соратники] не были демократами ни в какой мере. Да и непонятно: откуда бы им взяться как демократам, если они все вышли из партийных шинелей, где о демократии говорить не приходится? Впрочем, относились к бывшим диссидентам в то время еще достаточно уважительно, и приветствовали, и руки пожимали, и приглашали, но — не дальше порога.

Зиновий Зиник: Мне кажется, это было классовое чутье, это были чуждые люди. Все-таки Ельцин — это партийный работник, глава КПСС в Екатеринбурге, это человек, который уничтожил Ипатьевский дом. Не знаю, какая может быть связь между оголтелыми диссидентами, которые пили водку на кухне и пытались сохранить собственный суверенитет, — и этой новой партийной бюрократией.

У меня никогда не было российского гражданства после 1975 года, когда отобрали и разорвали у меня на глазах советский паспорт, поэтому я на эту тему не должен говорить, потому что скажу только личные безответственные впечатления. Но я знаю одно — в 90-х годах стало ясно, что, казалось бы, к власти пришли либеральные круги, антисталинские, антисоветские, антикоммунистические, но язык, который они используют, — абсолютно идентичный, только со знаком минус. Этим, собственно говоря, отличался и журнал «Континент», который был антисоветским, но на том же языке, что и советский. [В 90-е использовался] тот же язык, только к нему был прибавлен воровской жаргон и масса переиначенных английских слов, не к месту употребляемых.

[Также] это был режущий и глаза, и слух, и ум, и душу факт, что при всем бунтарстве всего, что произошло, КГБ не разогнали. Его должны были уничтожить. Это здание должны были превратить в кучу камней.

Он [Ельцин] сказал: нет, не время, это приведет к гражданской войне и так далее.

Сергей Пархоменко: Мне кажется, что это в целом противоречит устройству политического процесса. Мне трудно представить ситуацию, в которой группа политиков, пришедшая к власти и вполне эту власть контролирующая, вдруг широко раскрывает объятия и распахивает все двери каким-то людям и говорит: заходите, дорогие, пожалуйста, разделите с нами власть, займите важные посты, получите широкие полномочия, принимайте решения наравне с нами. Мне кажется, в политике так не бывает.

Тот, кто идет к власти и претендует на важные посты, должен осуществлять давление. Он должен этого хотеть, должен туда пробираться, демонстрируя социальную поддержку, полезность своих идей, важность своих связей, широту своего авторитета, профессионализм, экспертизу и так далее.

Я думаю, что значительная часть тех, кого мы называем советскими диссидентами и первыми оппозиционерами, сами не очень хотели и не очень туда ломились, в эту власть.

Кто-то деликатно соглашался — давайте я буду депутатом. Мы помним особенно первый состав народных депутатов РСФСР, где было существенное количество таких людей, которые говорили: окей, давайте депутатом буду работать, принимать участие в дискуссиях. Тогда еще казалось, что парламентская работа — это не ожесточенная борьба, бесчеловечная, полная всяких интриг и соперничества.

Все равно они [диссиденты] старались занимать положение советников, наблюдателей и, так сказать, мудрецов внутри политической системы, но совсем не стремились к исполнительным постам, где вместе с полномочиями приходит и очень большая ответственность. Так что я не стал бы здесь обвинять ни Бориса Ельцина, ни его ближайшее окружение в том, что они кого-то не пустили. [Сами диссиденты] не очень хотели, по всей видимости, не видели свое вместо.

Многие считали, что свое дело сделали, систему изнутри расшатывали, готовили к тому, чтобы она в какой-то момент изменилась. И, действительно, однажды начались процессы, которые привели к ее довольно глубокой реформе при Горбачеве, а потом к демонтажу. Но никакого Гавела, который захотел получить власть в стране вместе со всей ответственностью, и никакого Валенсы, сражавшегося за эту власть, в России не нашлось.

Вера Чалидзе: Я совершенно не обольщаюсь насчет Ельцина, хотя в те времена это был как глоток воздуха, безусловные надежды. Ельцин был либералом, в нем было обаяние, желание сделать что-то либеральное, но опять-таки, у Ельцина была власть, и он, по-моему, не очень хотел делиться ею, окружил себя приближенными. Это российская модель: создание какой-то свободной демократической системы, не выпуская власть из рук совсем.

И кроме того, многие из прежних диссидентов, как Володя Буковский, к тому времени уже оказались на Западе, а следовательно, были уже тамошние, а не тутошние. Если бы они ринулись все назад в Россию, их голос и деятельность звучали бы куда громче и действеннее. А люди за годы эмиграции уже все-таки обросли своей жизнью и работой, и бытом, и общением. Они могли рассуждать очень умно, но, опять-таки, это была теория.

Маша Слоним: Мне довольно быстро стало понятно, что к власти пришли, при всех благородных лозунгах, функционеры. Диссиденты не были функционерами, они никогда не работали во власти. А ведь Ельцин — первый секретарь обкома, и очень многие, с кем он стал работать, оттуда же, из партийных управленцев. Не говоря о гэбухе, которой от многих там пахло. А у Володи на это был особо острый нюх.

Они стали чинить препятствия в проведении суда над КПСС, потому что все [прежде] были ее членами и имели этот опыт. У диссидентов его не было. На первый съезд народных депутатов выбрали чудесных людей: совершенно милого человека Афанасьева, Сахарова. Они же были посторонние, никогда не участвовали ни в управлении, ни в разделе пирога. Их как-то формально туда посадили, и очень-очень быстро система их выплюнула. Сережа Ковалев дольше всех, конечно, продержался, но это все-таки не совсем управление государством. Это была интеллигенция, которая никогда не занималась этим и не была номенклатурой.

Огромная страна оказалась абсолютно не приспособлена к полной перестройке. Это не Чехия, не Словакия и даже не Польша. [Советские диссиденты] были романтиками, идеалистами, ведь их главный лозунг в 60-х «Соблюдайте свою Конституцию!». Эти люди не про власть, они были бы здоровой оппозицией в здоровой стране, в здоровой демократии, а потом из них могли бы вырасти Гавелы, правящие партии. Но это процесс, к которому система была совершенно не готова.

Буковский о Путине

— В нулевые не было такого единомыслия по поводу Путина, как, например, есть сейчас. Буковский же сразу рассмотрел движение к тоталитаризму — по крайней мере говорил об этом Немцову, который тогда поддержал Путина-президента. Это про пророка в своем отечестве?

Маша Слоним: Возможно. У Буковского была возможность видеть всё со стороны, а мы (я, Борис Немцов и другие) сравнивали, прикидывали возможности, потому что поначалу-то казалось, что ничего [плохого], какие-то экономические реформы по инерции идут, свобода прессы есть. Да, у Володи было обостренное чутье, а у Немцова и прочих тогда появилась надежда, что [Путин] новый кормчий, трезвый, непьющий спортивный, ни на что особо не претендующий. [Немцов был] реалист, хотя и романтик тоже, но он знал эту систему, побыл губернатором Нижегородской [области], вице-премьером — система его тоже выплюнула, еще тогда Ельцин выплюнул — почувствовали свободного человека.

Елена Серебрякова: Восприятие советской истории у Буковского было исключительно как остановившееся во времени. Если почитать его [статьи], то Сталин, Хрущев, Ленин похожи у него друг на друга как братья-близнецы. История стоит на месте, изменений [в стране] быть не может. Поэтому, когда смена лидеров [происходит], ничего не меняется. Они [для него] все на одно лицо.

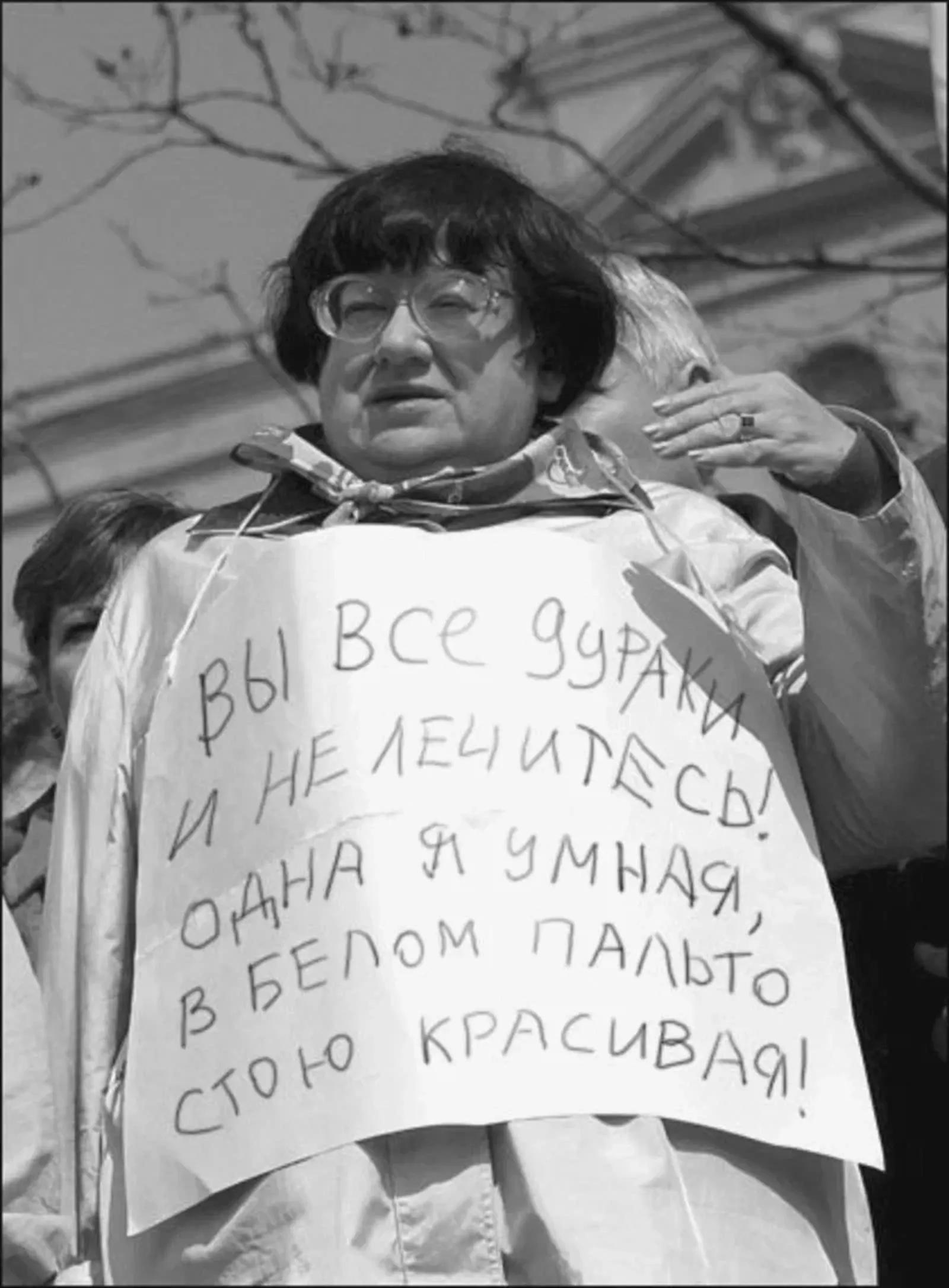

Вячеслав Бахмин: Таких пророков было довольно много. Как минимум из тех, кого я знаю: Валерия Ильинична Новодворская, [Сергей] Ковалев, Елена Георгиевна Боннэр, которая сразу сказала «все, ребята, мы погибли». Еще можно назвать несколько человек, которые просто сразу понимали, что нельзя ставить в голове страны гэбэшника.

Если почитать, что Путин говорил в 2000 году, то прям сердце радуется. Но там [у Буковского] был нюх. Почему все-таки люди, даже такие как Немцов и весь Союз правых сил, были если не очарованы, то вполне лояльны? Думаю, что в большей степени по контрасту с Ельциным.

Население восприняло Путина как совершенно другую фигуру из другого мира, человека молодого, энергичного, непьющего, знающего языки, спокойно разговаривающего без бумажки на разные темы. Это, конечно, привлекало.

И нужно, конечно, отдать должное Владимиру Владимировичу, которого этому и учили: завоевывать симпатии людей. Это одна из базовых компетенций любых разведчиков и кагэбэшников. У него это получалось.

Александр Подрабинек: На самом деле ничего загадочного в этом не было, уже тогда стало понятно, к чему всё идет. Начиная с 92-го года, когда начали оттеснять всех настоящих демократов. После августовского путча ГКЧП был призыв [в народные депутаты] людей из реальных демократических слоев, а не партноменклатуры, но они и полугода там не продержались — их начали отовсюду оттеснять.

Люди, которые привыкли к власти, не хотели допускать возможных конкурентов, и вся их подспудная цель состояла в том, чтобы стабилизировать свою власть, чтобы она не оказалась под угрозой сменяемости.

Что в западных демократиях считается достоинством — сменяемость власти, — здесь ельцинским демократам рисовалось как ужас, что их вдруг отстранят от власти.

Возможно, если бы диссиденты и люди демократической ориентации не повелись на вот эти пряники, которые им дает власть, а все-таки оставались бы в оппозиции, то это [могло бы изменить ситуацию]. Потому что [любой] власти нужна оппозиция, она не дает ей скатиться в авторитаризм. Такой оппозиции не стало, к сожалению, и диссиденты в этом виноваты, и общество, которое совершенно наивно, или по малодушию, или по лености сочло возможным сказать: все, вы наши демократы, мы за вас будем голосовать и не будем особенно задумываться о том, кто вы и что вы конкретно делаете.

Вера Чалидзе: Во-первых, [разглядеть, кто Путин на самом деле, Буковскому помог] его опыт зэка, он знал этот тип. Немцов был молодым, оптимистом и без этого опыта. Володя — как собака-ищейка, гэбиста он почует за километры.

У меня, признаюсь, в первые месяцы после первого выступления [Путина] о том, как он хочет строить демократию, были очень радужные [ожидания]. Он в начале срока вполне демократические вещи говорил. Если мы посмотрим сейчас эти видео, просто волосы встают дыбом.

Сергей Пархоменко: Немало было таких людей. С первого же появления Путина — не только в президентском кресле, но и существенно раньше, когда он был еще главой правительства или [главой] ФСБ, — прекрасно этого человека оценили, хотя наверно мало кто мог себе представить, что он прямо войну с Украиной устроит. Это человек с кагэбэшным прошлым, соответствующим мировоззрением, соответствующими навыками, совершенно далекий от каких бы то ни было идей демократии, народовластия, равенства, прав человека и так далее.

Я был главным редактором журнала «Итоги», который в апреле 2001 года был уничтожен вместе с медиамостом, потому что мы были, так сказать, недостаточно любезны с президентом Путиным. А до того — с премьер-министром Путиным, а до того — с главой ФСБ Путиным.

В самом том, что Буковский раскусил Путина и оценил правильным образом, нет ничего удивительного. Так что не надо ничего преувеличивать: [не было] совершенно никакого всеобщего очарования и никакого медового месяца, когда все души не чаяли в молодом прекрасном дзюдоисте. Сначала не любили его за войну в Чечне, которую он немедленно развязал, чтобы сделать это основой для своего движения к власти, [потом] мы подозревали его в причастности к взрывам домов, потом случился «Норд Ост», Беслан. Мы видели, как этот человек совершенно хладнокровно не освобождает, а избавляется от заложников, и ответственность за это, несомненно, лежит на нем. И как он отчаянно врет по этому поводу. До того еще было, конечно, большое впечатление в истории с подлодкой «Курск»…

О распаде России

— В 2014 году в интервью Буковский сказал: «Россия должна пережить период распада, фрагментации, у нее должно возникнуть региональное самоуправление, которое Путин прикрыл. Без этого эта огромная страна жить не будет». Кажется, об этом стали особенно часто говорить сейчас, после начала войны в Украине, про закат или распад России-империи и т. п. Буковский говорил об этом сценарии с 93-го года. Этот его прогноз вы разделяете?

Маша Слоним: Конечно. Россия — неуправляемая, как [Советский] Союз был неуправляемый. Россия никогда не была федеративной республикой, все из центра шло, долго и мучительно или недолго, быстро и как-то по-диктаторски… Володя, конечно, прав: империя цепляется за свои составные члены, мы видим это по войне в Украине. Уже, казалось бы, откололась, какое вам дело, что там происходит, ребята, успокойтесь, это уже не ваше. Лукашенко [говорит: ] мы никогда не допустим — да кто ты такой, почему ты должен что-то не допускать.

Александр Подрабинек: Я боюсь, здесь есть некоторые терминологические путаницы, потому что Буковский говорил главным образом о фрагментации как о приобретении самостоятельности регионов и власти на местах — это одно. Другое — это распад страны, это немножко разные вещи.

Рассредоточение власти на местах — это очень положительное явление. О необходимости усиления местной власти, кстати, очень много Солженицын еще писал. Есть же опыт после первой русской революции, когда создавались земства. Хотя Толстой, например, скептически относился к этому, но именно потому, что они были слишком слабые и слишком отдавались во власть Петербурга.

Не будем углубляться в историю, но сам по себе распад не гарантирует того, что распавшиеся части останутся демократиями. У меня с ним был большой спор в 90-м году в Праге, когда принималась резолюция. Все были воодушевлены предстоящим распадом Советского Союза и считали, что это панацея. Я один тогда выступил против и не подписал заключительный документ. Кому-то удастся выскочить на поверхность и выплыть на чистую воду, а кто-то потонет в болоте, потому что нет ни традиции, ни опыта, и в качестве примера я приводил Туркмению, где демократического движения практически не было. Я просто как в воду глядел, потому что Туркмения стала образцом постсоветского тоталитаризма.

Допустим, распадется [Россия]. Мне совершенно не жалко, что власть потеряет и станет не такой сильной, и государства станут маленькими. Но проблема не в том, насколько большая страна, а в том, как власть относится к обществу и как общество относится к власти, нанимает ли оно власть в качестве менеджера или в качестве хозяина, вот в этом суть проблемы. Я вижу решение не в распаде или, наоборот, собирании земель — это все очень старые, архаичные [идеи].

Вячеслав Бахмин: Сейчас все так говорят хотя бы потому, что началась война, которая может стать триггером такого распада. Насчет кассандровских умений [Буковского] — чего-то уникального [в его словах] нет, это предвидели раньше очень многие.

Самым главным в новой России было развитие местного самоуправления и сообществ, гражданского общества. Это то, чего нам не хватает. Пассивность граждан — одна из причин того, что происходит.

Граждане пассивны, пока у них нет своей сферы ответственности, пока они не понимают, что от них что-то зависит. А это и есть смысл гражданского общества и местного самоуправления.

Но сейчас не очень верю в этот распад. Центробежные тенденции в такой огромной стране всегда будут, и мы даже видим такие тенденции в странах Европы — например, Каталония. Это почти всегда болезненно, кроме, опять-таки, Чехословакии — потому что там мудрый политик стоял у власти в это время, вернее, не политик, мудрый неполитик [Вацлав Гавел]. Отдавать [территории] для политика — смерть, убийство.

Сергей Пархоменко: Думаю, то, что с нами произошло и что Россия оказалась агрессором, является важнейшим доказательством того, что распад Советского Союза не закончился в 1991 году, а продолжается и сейчас. Просто он замедлился, но теперь идет дальше.

Распад Советского Союза на 15 независимых государств — не окончательный предел этого деления. По всей видимости, нас ожидает дальнейшая, скажем деликатно, реструктуризация государственных образований и территорий. И Россия, видимо, этого не избежит.

— А не кажется, что как будто при продолжении распада этих фантомных болей, которые мы сейчас видим в связи с Украиной, станет еще больше?

Может быть. Это усугубляет трагедию: никто не может успокоиться, утихомириться и так далее. Мы имеем перед собой опыт Европы, которая на протяжении нескольких столетий внутренне перестраивалась, перекраивая внутренние границы, зоны влияния, пока не пришла к периоду относительной стабильности и взаимопонимания, который выразился в создании Евросоюза и появлении механизмов взаимодействий большинства европейских стран. Как это будет в России? Никто, мне кажется, не может сегодня предсказать.

Есть одно простое обстоятельство — Россия не переживет этой войны, и Россия совершила страшную ошибку, чудовищное злодеяние, устроив агрессию против соседней страны, совершив массовые преступления.

И это агрессия против цивилизованного мира в целом, прежде всего против Европы. И она [Россия] не сможет просто отряхнуться и сказать в какой-то момент: ну вот, у нас больше нет Путина, у нас вместо Путина теперь Тютин, и мы как-то живем дальше, как ни в чем не бывало. Нет, эту страницу невозможно просто так перевернуть.

Моральность политики

— «Мы все, все диссиденты говорили, что политика должна быть моральна». Владимир Константинович был романтиком, утопистом?

Александр Подрабинек: Я думаю, он был прав, потому что моральный стержень — это основа успешной политики. Далеко не всегда она присутствует в восточных деспотиях или западных демократиях, но и политика далеко не всегда успешна. Все-таки представление о добре и зле — самое важное в деятельности политических руководителей. Конечно, там должны быть и прагматические расчеты и много другого, но понимание, в какую сторону они двигаются, должно присутствовать, иначе начнется хаос, и страна может уйти куда попало.

В качестве примера приведу Чехию Вацлава Гавела, который был человеком безусловно высокой морали и бескровно решил сложнейшую для всех стран проблему сепаратизма. Страна распалась на Чехию и Словакию. Он был против этого распада, но понимал, что у людей есть право на самоопределение жить так, как они хотят, а не так, как хочет какой-нибудь главный центр. Да, он себе наступил на горло и объявил референдум.

Сережа Ковалев на слова о том, что политика — грязное дело, отвечал: это грязное дело, потому что ей занимаются грязные политики. Здесь я с ним абсолютно согласен, и пример Гавела, конечно, показателен.

Вячеслав Бахмин: Это можно назвать утопией, но политика по определению не может быть моральна. Именно потому, что основоположником политики был Макиавелли — он сформулировал [основы политики] из общей практики в виде некоторых тезисов и обучал государя, как правильно управлять.

Так вот, политика и мораль, нравственность и прочее — это, на мой взгляд, совсем несовместимые вещи. Раньше я так не считал. [Поэтому] пошел работать в МИД, пытаясь как бы сотворить другую политику.

— «С человеческим лицом»?

Да. Какое-то время это даже удавалось, но это была такая флуктуация, которая к жизни отношения не имела.