Петр Павленский использует принцип свободных рук в творчестве. Свой метод художник видит в том, чтобы подготовить событие, нарратив которого затем самостоятельно развивают полицейские, следователи, психиатры и прочие представители институций. Съемки с кремлевских камер наблюдения, записанные на диктофон допросы, протоколы, стенограммы показаний свидетелей, медэкспертизы и даже письма сокамерников в СИЗО Павленский потом демонстрирует на выставках, публикует на медиаресурсах или в книгах, обращая власть в объект и таким образом заставляя её аппараты работать на искусство. Так, на основе судебных документов по делам о поджогах здания ФСБ на Лубянке и Банка Франции художник создал свою новую книгу «Столкновение», в которой ему самому не принадлежит ни единого слова.

Павленский сделал чиновников прямыми участниками своих событий и в последней нашумевшей работе, вышедшей в диджитал-пространстве: в прошлом году акционист создал первый в истории порносайт с интимными видео политиков и представителей власти, которые они бы хотели скрыть. После размещенного на нем секс-ролика с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво последний снялся с выборов и написал на художника заявление в полицию, обвинив того во вторжении в частную жизнь. Сейчас Павленский также находится под следствием еще по одному делу, связанному с дракой и поножовщиной в новогоднюю ночь в Париже.

В масштабном интервью с Петром Павленским мы поговорили о принципах его творчества, манипулятивных жанрах, истории противостояния искусства и власти от Караваджо до Pussy Riot, отношении к насилию, новой этике, цензуре и способах сделать следователя соучастником собственной пьесы. В беседе с автором «Дискурса» Костей Сиденко художник рассказал, в чем заключаются стремления всякой власти и подлинная природа человека, что является единственно возможным богатством, которым обладает каждый, почему героизация для деятеля искусства — это оскорбление, из-за чего Павленскому пришлось покинуть Россию и как ему живется во Франции. А также почему Пикассо, тушивший о женщин окурки, всё же остаётся гениальным живописцем, по каким причинам Пётр принципиально не комментирует обвинения в насилии от бывшей соратницы и что позволяет художнику быть костью в горле у любой власти.

Справка о творчестве Петра Павленского🠗

Первое событие, осуществленное Петром Павленским, — «Шов»: в 2012 году художник, предварительно зашив себе рот суровой ниткой, вышел к Казанскому собору в Санкт-Петербурге с транспарантом «Акция Pussy Riot была переигрыванием знаменитой акции Иисуса Христа (Мф. 21:12–13)».

Примерно через год Павленский с помощниками реализует «Тушу»: тогда его, в коконе колючей проволоки, принесли и оставили у здания петербургского заксобрания. Событие, по словам художника, представляло собой «метафору загона из колючей проволоки», который является отражением репрессивной политики российских властей. Индифферентность и апатию современного общества по отношению к такой политике Павленский выразил в том же году в «Фиксации» — он гвоздем прибил свою мошонку к брусчатке на Красной площади. Как и во всех предыдущих и будущих событиях, он не двигался, смотрел вниз, пока правоохранители оцепляли место и вызывали скорую помощь.

В 2014 году, во время массовых протестов в Украине, группа художников, среди которых был Петр Павленский, в Санкт-Петербурге около храма Спаса на Крови провели событие «Свобода». Они стремились передать атмосферу Евромайдана в «исторической столице империи»: горящие покрышки, развевающиеся черные и сине-желтые флаги, грохот от ударов по металлическим листам символизировали для художников «песню освобождения и революции».

Тему карательной психиатрии, используемой в политических целях, Павленский отразил также в 2014 году в «Отделении»: сидя на заградительном заборе института психиатрии имени Сербского в Москве, художник отрезал себе мочку уха.

В следующем, 2015 году Павленский осуществил событие политического искусства под названием «Угроза». Он поджег двери здания ФСБ России на Лубянке, объяснив свою идею тем, что «угроза неизбежной расправы нависает над каждым, кто находится в пределах досягаемости для устройств наружного наблюдения, прослушивания разговоров и границ паспортного контроля». В результате судебного разбирательства Павленскому назначили штраф за ущерб, нанесенный объекту культурного наследия. Выйдя из СИЗО в 2017-м, из-за, по словам самого художника, давления спецслужб и фальсифицирования против него новых уголовных дел он вместе с Оксаной Шалыгиной и двумя детьми покинул Россию и получил политическое убежище во Франции.

В этом же году он переносит «Угрозу» в другой политический контекст — событие «Освещение» симметрично повторяет предыдущее. Павленский совершил поджог здания, но теперь жертвой стал Банк Франции в Париже. По словам художника, горящие окна банка — это огонь революции, который призван уничтожить тиранию, представленную в современном мире банкирами и финансовыми организациями, занявшими место Бастилии. Французский суд приговорил Павленского и Шалыгину к штрафам и нескольким годам тюремного заключения (часть из них— условно).

Последним на данный момент событием, осуществленным Петром Павленским, стала «Порнополитика». В этот раз художник провел его в цифровом пространстве. На созданном им интернет-ресурсе в феврале 2020 года он опубликовал компрометирующие переписки и интимные видео с участием кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво. Павленский заявил, что этот жест не имел отношения к политической борьбе, его целью было указать на лицемерность Гриво, который строил свою предвыборную кампанию на постоянной апелляции к семейным ценностям. После скандала французский политик снял свою кандидатуру с выборов и написал на художника заявление в полицию, обвинив его во вторжении в частную жизнь. По судебному решению Петру Павленскому и его возлюбленной Александре де Таддео, у которой, по версии, заявленной следствию, он выкрал порнографические материалы, на протяжении более 16 месяцев были запрещены любые формы связи и контакты. 7 июля 2021 года суд позволил им быть вместе. Сейчас Павленский находится под следствием по еще одному делу: его обвиняют в «поножовщине» в новогоднюю ночь 2020 года.

Оглавление

О манипулятивных жанрах, принципе свободных рук, книге «Столкновение» и злой природе человека

О проститутках у Караваджо, первом независимом художнике и эпигонстве русского искусства

О вынужденной эмиграции, главном ресурсе человека и отвратительности коллективного творчества

О принципах политического искусства, декоративных акциях и героизации художника

О тоталитаризме новой этики, художниках-насильниках и первичности свободы выражения

О манипулятивных жанрах, принципе свободных рук, книге «Столкновение» и злой природе человека

— Мы за кадром обсуждали рабочие моменты, и я намеренно поприветствовал вас как Петр Андреевич. Хотелось спросить, когда вас последний раз так называли и как вообще воспринимаете такое обращение?

Следователь последний раз меня так называл. Для меня это, наверно, слишком официозно.

— Такой канцелярский стиль…

Ну да. Я не гонюсь за тем, чтобы [ко мне обращались] по имени-отчеству, спокойно к этому отношусь. Не рассматриваю это как то, что придает большую статусность, значимость. Но следователь вот так, да, разговаривал. Я понимаю, что это скорее про вопрос дистанции.

— Вообще хотел подвести к тому, насколько с иронией вы относитесь к таким вещам и вообще свойственна ли вам ирония как в бытовом, так и в художественном смысле? Часто ли смеетесь?

Естественно, я смеюсь (смеется). Когда есть над чем.

— Как раз интересно, над чем?

На самом деле, смотря о чем мы говорим. Если об искусстве, то в этом я следую, например, за Платоном и Пазолини и полностью поддерживаю их мысль, что искусство — это одновременно и трагедия, и комедия. Как Платон говорил: художник — одновременно трагик и комик, или у Пазолини: в любом действительном произведении искусства и то, и другое есть. Я подписываюсь под этими высказываниями по одной простой причине: когда искусство начинает апеллировать к одной лишь трагедии, где все должны только плакать и нет места смеху, то оно перестает быть искусством и становится манипуляцией по типу WordPress Photo.

Начиная с Африки и заканчивая Соединенными Штатами Америки, Англией, Россией, Францией — везде, действительно, можно найти ужасные вещи, но почему-то внимание направлено на определенные страны. Нам как бы показывают: «Посмотрите, как там, вот надо бы туда ввести войска и установить полицейский контроль, чтобы были мир, демократия и порядок». В этом всегда есть манипулятивность, которую, может быть, иногда интересно прочитывать, но, с другой стороны, быть объектом манипуляции я, например, не люблю. Это то, что касается драмы, серьезности и пафоса.

С другой стороны, чистая ирония, комедия ближе всего к шутовству, а шутовство — это явление при дворе, если мы обратимся к истории. Шут всегда был любимцем короля и даже иногда его приближенным. И народ всегда любил шутов.

— То есть это некое обслуживание режима?

Совершенно верно, потому что шут всегда и не там, и не тут, он на своей дистанции, в иронии: мол, «ну это ведь просто шутка». В этом всегда есть, с одной стороны, конформизм, а с другой — это такие ремни безопасности, способ избежать ответственности…

На самом деле и комедия, и трагедия, [взятые] по отдельности, мне видятся довольно ущербными. В искусстве всегда можно найти [одновременно] и трагический, серьезный момент, и иронию. Возьмем, например, Шаламова. Он ведь серьезные вещи писал и утверждал, что в лагере нет места смеху. На самом деле мне видится это неким стратегическим ходом. Даже Солженицын заметил, что рассказы Шаламова совершенно анекдотичны, он пытался поставить это ему в упрек. Солженицын (в этом я убежден на сто процентов) был глупым, в искусстве не понимал практически ничего, это видно из его литературного наследия. Он занимался пропагандой, публицистикой, идеологией, но не искусством, в отличие от Шаламова. Ну вот даже у Шаламова мы это [синтез комического и трагического] находим, и у многих других можно найти: и во фресках Микеланджело, и в картинах Караваджо. Например, Караваджо пишет Богоматерь, а позирует ему при этом известная проститутка Елена. Трагедия и комедия — это две стороны настоящего произведения искусства.

— То есть чистого жанра, на ваш взгляд, не существует? Комедия всегда включает элементы трагедии и наоборот…

Нет, чистые жанры существуют, но я не считаю их близкими и интересными лично мне. То есть WordPress Photo — жанр манипулятивный, из зрителя полностью все выжимают. Мне это неинтересно. Насчет комедии: я могу посмотреть и посмеяться, но относиться к этому серьезно — ну нет. Это вопрос [личного] отношения.

— Мы с вами встретились по случаю выхода вашей новой книги, точнее, как вы утверждаете, вашей первой книги. В конце аннотации в ней задается следующий вопрос: «Есть ли разница между судебно-исполнительной властью России и Франции? И в чем она заключается?» Как вы сами на него сейчас отвечаете: есть ли разница и в чем?

Дело в том, что я как раз и не хочу отвечать на этот вопрос (смеется). Я как раз предоставляю читателю эту возможность. Аннотация короткая, не было желания расписывать там газетные листы. Книга рассказывает о столкновении искусства и власти, эти два явления достаточно фундаментальные в жизни человечества, и мне важно было показать, что происходит, когда они сталкиваются. Это первое.

Второе — эту книгу собирал я, и она так или иначе связана с событиями, которые происходили со мной, и в этом смысле повествует о жизни художника, который решил заниматься политическим искусством. Кроме этого, поскольку там рассказывается о ряде эпизодов и вовлечено несколько политических контекстов (Россия, Франция), то в этом смысле читатель сам должен сделать вывод: есть разница или нет и в чем заключается. Для меня же она очевидна.

— Вы ее эмпирически познали, на собственном опыте…

Конечно. В этой книге многого нет, потому что мне нужно было придерживаться принципа, согласно которому создаются прецеденты политического искусства. Один из принципов — принцип свободных рук. То есть всё, из чего собрана книга, должно производиться тем или иным аппаратом власти. Книга стала прецедентом, но от этого я не стал писателем. Я остаюсь художником, просто могу себе позволить использовать другую форму.

— В первой части «Столкновения» содержится письмо арестанта с заголовком «Минутка об искусстве». Кому были адресованы эти слова и как они попали к вам? Их вам передал лично автор?

Это писал человек, который был со мной в камере. У нас была жесткая ситуация, когда арестант начал обвинять меня в том, что я занимаюсь не искусством, а непонятно чем. Он попробовал меня напугать, мол, давай мы у остальных спросим, что люди думают. Я и говорю — давай поинтересуемся. Так появилось это письмо: он хотел доказать, что я занимаюсь не искусством. А я нашел понимание среди арестантов. Конечно, не у всех, многие, я думаю, все равно до конца не понимали, чем я занимаюсь и почему, просто не все об этом прямо говорили.

— Я подумал, письмо носит скорее одобрительный, комплиментарный характер…

Нет, это определенные нормы общения в тюрьме, там эмоционально не пишут, нужно контролировать свою речь. Интернет примерно так же работает. Есть письма, которые ты пишешь кому-то лично, а есть сообщения вроде СМИ. Но это письмо как раз было отправлено только в одну камеру, поэтому можно его считать почти что «личным». Письменные обращения, которые адресуются всем арестантам, массе — они по-другому называются: «курсовые», «поисковые» и проч. В книге несколько «курсовых» тоже есть.

— Также, кроме так называемых курсовых, в книге есть и другие письма. Вот, например, некий Руссо пишет: «Мусора могут пожаловаться смотрящему, лишний разговор, может быть, типа на положении отражается. Поэтому не надо без повода качать качели». Что он имел в виду и какие ваши действия заключенные расценивали как «порожняк» и «катание ваты»?

Эти фрагменты арестантских писем присутствуют в книге прежде всего потому, что, во-первых, рассказывают, чем становится жизнь художника, который принял решение заниматься политическим искусством. Во-вторых, книга собрана из дискурсов: следователь не разговаривает так же, как проститутка, арестант не разговаривает, как полицейский. Даже следователь или полицейский в России и во Франции разговаривают по-разному. Так что, с одной стороны, эти письма — вопрос дискурса, а во-вторых, они про столкновение искусства и власти, ведь в тюрьме всё не так просто с властью официальной и криминальной. Последняя — тоже очень жесткая, это четкая система власти, и из этих фрагментов видно, что имели место напряженные моменты. Например, мои конфликты с надзирателями, которых было слишком много. Мне советовали быть аккуратнее, чтобы не подставлять других.

— Как вы сказали, несмотря на публикацию книги, вы все равно остаетесь художником. Акционизм же, или новое, перформативное искусство вообще, всегда противопоставляло себя респектабельным обложкам книг. Ну, то есть были книги и музеи — такие авторитарные структуры, а теперь акции и перформансы — ризомы и интерактив. Еще раз повторюсь, «Столкновение» вы называете своей первой книгой, хотя как будто бы вы издавались и до — как все-таки вышло так, что вы обратились к этому «нафталиновому», по крайней мере, по меркам ваших позиций в прошлом, жанру книгописания? Зачем вдруг на фоне горящих дверей и окон такой формат?

(смеется) Эту книгу я называю первой, потому что задумывал ее именно как книгу и так же воплощал. В 2015 году у меня уже была идея, желание сделать книгу, а потом год за годом я откладывал [работу над ней] из-за волны накрывших меня событий. На самом деле это к лучшему, потому что за эти четыре года у меня накопилось достаточно материала, чтобы получилось что-то значимое. В январе 2019-го, после вынесения приговора по событию «Освещение», я начал собирать книгу. До этого уже вышло около восьми других публикаций в разных странах.

— Самая известная, первая, которая выпадет в Google — «О русском акционизме».

Да, но это делалось совсем не так. Со мной просто связывался издатель, спрашивал, есть ли у меня что-нибудь, я показывал ему тексты, и он решал сделать из этого книгу. Потом просил добавить еще немного о себе, картинок, еще что-то. По факту [о публикации «О русском акционизме»]: я в тюрьме, издатель придумывает название, потом она выходит.

Для меня, например, эта книга — крайне проблематичная. Прежде всего по названию. Что это значит — «О русском акционизме»? Такую книгу мог написать или какой-нибудь искусствовед, который пишет монографию об акционизме, или арт-критик, или, если ее пишет художник, он что, заявляет, что русский акционизм — это он? У меня не было никогда [такого желания], я никогда этим не занимался, никогда такую чепуху не нес. Короче, с названием была большая проблема. Мы с издателем потом об этом разговаривали, но книга уже вышла. У меня было название «Бюрократическая судорога и новая экономика политического искусства», но, наверное, издательство посчитало, что для продаж оно не очень выгодное.

В других странах так же: издатели договариваются между собой, книги выходят без моего участия. Где-то дошло до того, что я вообще ни о чем не знаю, просто книга уже выходит, в Италии так было. Потом мне другой издатель, из Германии, говорит: «Мне вот пришли книги, тебе переслать, нет?» Со «Столкновением» все было вообще не так.

— А можно ли сказать, что «Столкновение» в данном случае является продолжением акций «Угроза» и «Освещение»?

Должен вас поправить: я не называю сейчас акциями те восемь произведений, что я сделал в искусстве начиная с 2012 года, я называю их событиями политического искусства, или, более кратко, — событиями. Я говорю про «Шов», «Тушу», «Фиксацию», «Свободу», «Отделение», «Угрозу», «Освещение», «Порнополитику». Так вот, раньше я боролся со средствами массовой информации, которые называли их перформансами, и отстаивал слово «акции» — это было неверным с моей стороны, это определение было неточным. Например, у венских акционистов есть «акция 138» или «акция 283»… Ну, а я не могу в своей жизни сделать 283 акции.

— То есть это вопрос масштаба…

Да, потому что каждый раз мне удается подготовить и осуществить событие, которое на самом деле ведь является потрясением для всей моей жизни…

— Вы рассматриваете эти события как некие эпохи…

В каком-то смысле да, для моей жизни точно (смеется). Когда мне удается что-то осуществить, эта точка становится поворотной, дальше мою жизнь начинает уводить в другую сторону. Но и есть определенный социальный эффект — это вопрос, действительно, масштаба. А акции можно делать каждые три дня…

— Правильно понимаю, что разница в природе акции и события только в промежутке времени, которое между ними проходит?

Нет. Дело не в промежутке, а в том, как это осуществляется. Разница — это социальный эффект и эффект на мою частную жизнь. Если это происходит, это затрагивает меня… а дальше эти волны расходятся, и это затрагивает достаточно многих. У акций его [такого эффекта] нет.

— А книгу «Столкновение» вы задумали как событие?

Книга не событие, а скорее прецедент политического искусства — то, что в процессе такого искусства произведено аппаратами власти и что я, как художник, отбираю. Но она полностью находится в логике политического искусства.

— А в чем вы видите главное отличие события от прецедента?

Основная цель и принцип события политического искусства в том, чтобы создавать обстоятельства, которые заставляют аппараты власти работать на искусство. Обычно наоборот: искусство обслуживает власть. Так было и раньше, периодически художники пробовали с этим бороться, но диспозиция всегда одинаковая: есть власть, есть искусство, которое обслуживает власть.

Нужно еще сказать, что власть — не хорошая и не плохая, это явление. И она неотъемлема от такого явления, как человек. Там, где двое, всегда возникают отношения власти. Неважно, мать — ребенок, мужчина — женщина, мужчина — мужчина, слуга — хозяин, неважно вообще кто.

Если посмотрим еще шире, подчинение окружающей среды человеком — это же тоже определенные отношения власти. Человек должен получить власть, иначе он просто не выживет, умрет. Как раз мы видим, как у определенного биологического вида, у человечества, это выражено наиболее сильно, потому что другие животные спокойнее, занимают территорию, живут [на ней], но не перестраивают вообще всё под себя. Сейчас человек практически сменил биосферу техносферой, потому что жизнь в городе удобнее, чем жизнь в лесу. Явление «власть» неотъемлемо от такого явления, как человек.

— То есть, когда говорят, что человек — биосоциальное существо, подразумевают, что вот это «социо» — равно стремление к власти?

Безусловно, оно неотъемлемо. Я сразу хочу сказать, что в своих позициях мне ближе маркиз де Сад, которого я считаю на самом деле самым великим французом за всю историю человечества. Великим писателем, потому что, хотя он, если не ошибаюсь, творил в конце XVIII века, а сейчас XXI век — он остается таким же актуальным, его так же цензурируют.

— Даже для настоящего времени очень провокационные произведения…

А прошло уже триста лет — не с каждым писателем и художником так происходит. По большому счету, в своих книгах он не писал порнографию, он просто показывал природу человека и природу власти. Я сразу говорю, что мне его позиция гораздо ближе, чем [позиция] Руссо и всех этих гуманистов о том, что человек по своей натуре такой хороший, это просто вот ужасные обстоятельства [его меняют]. Нет, человек по своей натуре не хороший и не плохой. В принципе, он может делать и хорошие вещи, но если Ницше писал про волю к власти, то я могу сказать, что у человека по своей натуре есть воля к злу. У людей есть воля делать зло ради зла, потому что они получают удовольствие от зла — и всё.

О проститутках у Караваджо, первом независимом художнике и эпигонстве русского искусства

— Вы затронули тему отношений художника и власти, и я вспомнил, что в одном из интервью вы общались с журналистом на фоне Вандомской колонны, рассуждали о Курбе и сказали, что в какой-то момент художники перестали быть обслуживающим персоналом и стали в оппозицию власти. Когда, на ваш взгляд, произошло рождение этого «нового художника» в европейской культуре, кто был первым?

Смотрите, мы уже вспоминали о Караваджо, но он не совсем тот пример. Его полотна священники не принимали, отказывали, но, когда мы ищем ответ на вопрос, почему он так настойчиво в качестве Богоматери как модель приглашал проститутку, то понимаем, что это не очень благоразумно [с его стороны], потому что художник все-таки брал заказ, обслуживал церковь, писал картины, а ему отказывали, но он продолжал это делать [приглашать в качестве натурщицы куртизанку]. Я в этом вижу определенные интенции. Думаю, некоторые вещи Караваджо уже понимал, но только время другое было, и даже в этом уже можно видеть попытки утвердить автономию искусства, то, что это он, его точка зрения, его позиция стоит над позицией клира, церкви и т. д.

— То есть, если говорить о периоде, это Ренессанс?

Ну, Караваджо — это уже, наверно, не Ренессанс, он попозже, это уже было барокко. С Веронезе тоже была история: когда он изображает тайную вечерю Иисуса Христа, вместо Марии Магдалины у него собака лежит, какие-то пьяницы, шуты. Он был под судом инквизиции [за эту картину], его заставляли оправдываться, но он в конечном итоге нашел выход из ситуации.

Насколько мне известно, первым начал открыто настаивать на независимости искусства как раз Гюстав Курбе. У Караваджо и художников Ренессанса заказчиком была церковь или двор, иначе автор просто жить не мог, он был полностью зависим. Затем [во Франции возник Парижский] салон, цензура и так далее, и в этом смысле Курбе видится мне первым, кто концептуализировал [идею противостояния власти] и начал действовать. Он не стал подчиняться Салону. Если я могу найти человека, который проспонсирует мою выставку, зачем мне выставляться там [в Салоне], если я могу построить свой ангар, свое помещение и там выставиться — это будет моя выставка, это важно.

Ну и, опять же, кто-то называет Караваджо реалистом, но он, конечно, им не был, а стремился к натурализму, потому что, действительно, он не писал, как Тициан: у него не было театральных возвышенных сцен, у святых на картинах ноги были грязные, это скорее натурализм. Это нельзя назвать реализмом, потому что сюжеты у Караваджо все-таки мифологические, библейские. Курбе же концептуализировал, назвал себя реалистом, начал изображать картины, неприемлемые ни для Салона, ни для буржуазной публики того времени (каменоломню и прочее). Мне он видится на самом деле первым. Может, чего-то я не знаю.

— А причины этого отделения, на ваш взгляд, исходили со стороны власти или же это было намерение самих художников?

Не-не-не, это лично Курбе. Если посмотреть его биографию, у него все «волнообразно» было: начинает писать — принят Салоном, все хорошо, картины выставляются, он достигает определенного уровня, получает поощрения, но проходит условно два года — и он как художник понимает, что делает что-то не то. Курбе упоминал об этом: что пишет не так, как ему видится, а начинает писать «для них», потому что есть формат, под который нужно подстраиваться, и ему это не нравится. Курбе начинает делать так, как он хочет, и, вроде бы принятого Салоном, его опять цензурируют, никуда не берут, он продолжает искать выходы, чтобы делать искусство так, как он его понимает. Это вопрос характера, безусловно. Потом он достигает независимости, в определенный момент поднимается, возникает Парижская коммуна, он художник Парижской коммуны, потом снова падает, на него вешают обрушение Вандомской колонны — и заканчивает свою жизнь он в эмиграции, бежал из Франции, в тюрьме сидел, потом у него все отняли, имущество изъяли…

— Кажется, он еще до конца жизни платил за ее [Вандомской колонны] восстановление….

Да, платил, ну как, он платить не мог, потому что у него не было денег, чтобы покрыть все расходы, но он эмигрировал, доживал, по-моему, в Швейцарии, по соседству, короче. Мне Курбе видится первым. Потом это все близко было: Курбе, затем Эдуард Мане. Мане сначала пишет «Завтрак на траве», который уже вызвал большой конфликт, а потом еще и «Олимпию», которая показала, что вообще происходит в пространстве искусства и насколько оно регламентировано властью.

— В этом же интервью у Вандомской колонны, по вашим словам, такими первыми, вставшими в оппозицию к власти, как Курбе, в России были литераторы: Радищев, Рылеев, Герцен… Считаете ли вы, что как раз начатое ими противостояние сформировало Россию как литературоцентричную страну? И вообще для вас Россия — литературоцентричная страна?

На самом деле да, если мы берем искусство как определенную область знания, форму мысли, которая начала отказываться обслуживать власть, то в России это началось в литературе, но потом были передвижники и русский авангард начала XX века…

— То есть акцент все равно сместился в изобразительное искусство?

Да, но это позже все-таки было. В России я вижу только один этап, когда изобразительное искусство достигло определенной значимости — это начало XX века, авангард, художники, которые оказались в переходном периоде: Малевич, Маяковский… хотя он поэт, но все равно был вместе с кубофутуристами. Они хотели переизобрести визуальный язык. Ситуация с изобразительным искусством в России мне видится в этом отношении достаточно драматической: до начала XX века, то есть до русского авангарда, искусство было вторичным: живописцы, мастера смотрели, что делалось в Италии, перенимали эту традицию и просто повторяли, где-то лучше, где-то хуже. Врубель, наверное, исключение, — он своеобразный художник.

Так или иначе, только в начале XX века искусство становится искусством, и, прежде всего, [здесь важен] Малевич с супрематизмом: само по себе феноменально, что человек убедил весь мир в идее черного квадрата как нуля форм, создал новый язык, новую азбуку. Искусство в какой-то момент стало первично, а потом происходит следующее: власть стала…

— А потом стало аффилированно с властью все-таки…

Ну, у них [авангардистов] сложная история. Я могу их понять, потому что они жили при монархии, и у всех были определенные политические позиции.

— То есть добились своего и потом уже в этом векторе продолжали движение.

Они не хотели обслуживать власть, и это на самом деле понятно. Происходит революция. Я могу понять, что им казалось: вся эта неподвижная система рухнула, и они победили; люди воодушевлены, они думают, что все будет по-новому, потому что победили и сейчас будут строить новый мир… Они думают одно, власть думает другое, интересы у них разные. Власти не нужно автономное искусство, ей нужно искусство как инструмент власти, то есть которое обслуживает ее.

— Они стали инструментом власти.

Да, только все равно их искусство не подошло как инструмент власти, уже с 20-х годов, по-моему, начались эти [репрессивные] процессы, как, например, с Малевичем — его выгонять отовсюду стали, закрыли его отдел в музее и т. д.

— И в 30-х пересажали.

Потом Гронский, Горький заявляют о новом социалистическом реализме. То есть история с изобразительным искусством в России мне видится очень драматичной, потому что все было раздавлено. История сложная, даже у художников авангарда: Маяковский застрелился, Малевич умер своей смертью, но если посмотреть, как он жил…

— Многие в эмиграции.

Кто-то эмигрировал, кто-то сломался.

— Даже те же футуристы. Бурлюк, например, в Америке жил.

Да-да. Филонов от голода умер. Обэриуты, Хармс и все — они вообще умерли или в психиатрических тюрьмах, или в лагерях. Определенный интерес представляет история мужа Ахматовой — Пунина, он три раза сидел и умер в 50-х годах все равно в лагере, а ведь он был только искусствоведом. Искусство было раздавлено полностью, весь авангард — всё было раздавлено. И [остается] социалистический реализм, во имя всего хорошего, правильного и так далее.

— Превратилось в конъюнктуру всё.

Да, [власти необходимо] отсекать, изгонять, уничтожать, оставить только такое искусство, которое будет отвечать генеральной линии и правильным ценностям. В этой искусственно насаженной ситуации только после 59-го, когда в Москве прошла выставка американских абстракционистов, абстрактного экспрессионизма, [в СССР] появились нон-конформисты, подпольно что-то делали, то есть опять копировали.

Развитие искусства шло на Западе, а в России начали повторять, то есть снова заниматься эпигонством, которое в контексте искусства имеет очень мало смысла. Ну и потом уже строили личные карьеры, как московские концептуалисты, например. С точки зрения истории искусства — это ничто.

О вынужденной эмиграции, главном ресурсе человека и отвратительности коллективного творчества

— Раз уж мы заговорили про сложную судьбу русского художника, давайте вернемся к вашему опыту. Вы утверждали, что ваша эмиграция вынужденная и связана с давлением российских спецслужб. А было ли у вас когда-нибудь желание до того, еще до уголовных дел, уехать из России?

Вообще никогда, я никогда не понимал людей, которые уезжают.

— А предлагали вам? Какие-то институции, может.

Не было разговоров. Мне казалось, есть место, есть определенная культура. Я даже скорее про определенную территорию [говорю]: ты знаешь язык, ты знаешь контекст. Например, когда я еще учился в Мухинской академии, школе «Про Арте», то видел, что были студенты, которые начинают там учиться, а потом едут в Москву. Им казалось, что нужно получить образование в Москве, тогда будет больше возможностей — я даже этого не понимал.

— Карьерный рост…

Я этого не понимал. Я думал, ты находишь здесь определенные знания. Какой смысл куда-то ехать?.. Я понимаю, может быть, если это действительно какая-то глубинка, провинция. Как студенту-художнику же мне было понятно, что в Петербурге у меня под боком все музеи, Эрмитаж и так далее. Когда образование получаешь, хорошо, если можешь видеть искусство [непосредственно], не только в интернете смотреть картинки.

Второе: у меня проблема с языками всегда была, нет ни музыкального слуха, ни чувства ритма, я далек от этого, мне всегда очень сложно было учить языки, очень плохо знал английский. По большому счету, я никогда особенно не учил языки, еще и поэтому мне [не хотелось] уезжать куда-то, где еще и язык другой…

— А сейчас, мне казалось, вы бегло по-французски разговариваете…

Я вынужденно оказался во Франции и был вынужден учить язык. Ну, и спасибо тюрьме. Благодаря ей я смог начать учить язык, потому что там все-таки очень регламентированная жизнь. Каждый вечер я по три часа мог с самоучителем заниматься, то есть базу получил. А потом спасибо моей любимой женщине Александре, с которой мы живем и, так как она француженка, разговариваем только по-французски. Так что можно сказать, что у меня два учителя французского: тюрьма и любимая женщина.

А на самом деле в тюрьме был ад. Я очень хорошо понял Шаламова, когда он, знаете, глохнуть начал там в какой-то момент жизни. Я просто понял, что такое быть глухим, — я там бился с надзирателями за то, чтобы быть на общем режиме, а меня постоянно изолировали: я и так людей не вижу, но еще и не могу даже общаться с соседями из других камер. Когда ты не можешь разговор построить с человеком — это жестко на самом деле. В общем, нет, эмиграция — это было вынужденно, и с этим было очень много сложностей.

— Вы говорите, что во Франции ассимилировались достаточно быстро и стали жить, как французы. Цитирую: «[По принципу] работать должны эмигранты, а платить за всё — туристы». А в России вы жили, как русский? И вообще как это — жить, как русский?

Я не знаю, что значит жить, как русский. Русских много. В России я жил так, чтобы по возможности время свое не отдавать. Я не работал в России. Я и здесь не работаю. Потому что не вижу [смысла] отдавать свое время ради интересов кого-то другого.

Время — это тот единственный капитал, которым обладает каждый. Сколько есть времени — это и есть твой капитал, с которым ты можешь что-то сделать.

По большому счету, вся система труда построена на том, что ты просто меняешь свой капитал — время — на деньги, которые нужны для того, чтобы ты мог поесть и что-то оплатить, чтобы была крыша над головой, то есть что-то, чем ты мог бы жить. Ты отдаешь свое время, свой единственный капитал, потом стареешь, тело изнашивается, и дальше просто в землю отправляешься.

— Получается, необязательно жертвовать временем, чтобы существовать?

Просто нужно относиться ко времени очень внимательно. Понимать, что ты вообще делаешь со своим временем.

— То есть время для вас — самый главный ресурс?

Это единственный ресурс, которым каждый обладает. Может, у кого-то нет, кто-то, может, родился больным… Понятно, есть разные люди, ситуации, все обладают разными ресурсами. Кто-то может покупать время других…

А у вас не было такого намерения — заработать побольше денег, чтобы покупать время других? Это возвращаясь к началу нашего разговора, когда вы говорили, что власть — это явление, непосредственно связанное с человеком. Хотелось ли вам иметь власть над людьми, покупать чужое время?

Я не думал об этом, у меня не было никогда таких идей. Может, это связано с тем, что я терпеть не могу делать что-то в коллективе, потому что мне удается осуществить то, что я хочу, когда делаю сам.

У меня есть задумка, я начинаю ее воплощать, но, естественно, не полностью сам: для каждого события как минимум от трех до пяти человек мне помогали. [То же самое с книгой: понятно, что] не я сам выпускал ее, всегда есть некая группа людей, но художественные коллективы и группы — это точно не мое, далеко от меня.

Все разы, когда я пробовал с кем-то что-то делать, были отвратительны, потому что непонятно, кто что делает, идея начинает редуцироваться. У всех какие-то страхи, загоны. Ты даешь идею чистую, но один боится, другой что-то еще, третий просто чтобы возразить, но при этом тратит силы, и время идет не на то, чтобы осуществить, а на то, чтобы спорить, что-то доказывать. Всегда получается хуже, если это коллективно.

Вставать в коллективе на позицию начальника — это тоже не мое, у меня это никогда не получалось. Я предпочитаю осуществлять свой замысел сам и обращаюсь к людям, чтобы они мне помогли. Кто-то не хочет — [пусть] не хочет, кто-то может помочь, это в его силах — значит, помогает. Кроме этого, я часто вижу, что результат деятельности маленьких организаций, где, условно, люди на зарплатах сидят, намного менее эффективен, чем даже может сделать группа людей, у которых отношения не построены [по схеме] «работодатель — работник».

О принципах политического искусства, декоративных акциях и героизации художника

— Как раз о коллективе, о комьюнити. Есть мнение от человека, который, как он утверждает, с вами когда-то работал, что «художник Павленский всегда ходил павлином и не снисходил даже до того, чтобы поздороваться со своими исполнителями, а иногда и прямо подставлял их под ментов». Два вопроса: можете ли вы вспомнить случаи, когда по вашей вине кто-то из соратников прямо попадал под уголовные/административные дела? И действительно ли вы такой высокомерный по отношению к людям, которые «обслуживают» ваши события?

Во-первых, что я с кем-то даже не здороваюсь — такого просто не было, это ложь сто процентов.

По поводу «подставлять — не подставлять под ментов». Например, событие «Свобода» было задумано с участием именно коллективного тела. Я хотел реконструировать Майдан, но как раз в сердце империи, в историческом центре — в Петербурге.

Мне виделось тогда, что если пытаться сделать Майдан одному, то получится гротеск, анекдот, потому что здесь все-таки [важна] масса, тысячи, а если сделаешь один, это будет о чем-то другом, не реконструкция, а скорее [чтобы] показать: «Ну вот, посмотрите, какие все ничтожные в России — один человек, когда где-то там несколько тысяч». У меня не было такой мысли вообще, мне просто нужно было контекст Киева перенести в контекст России. Для этого, я посчитал, лучше кого-то еще попросить участвовать.

После того как мы осуществили «Свободу», на нас завели уголовное дело, были обыски. Кроме меня по делу проходили еще двое. Один человек, который его избежал, — моя близкая подруга. Полиция ей тоже интересовалась и пыталась подтянуть к этому делу. По факту могу сказать, что два человека эмигрировали, один остался, он был фигурантом уголовного дела, но потом с адвокатами мне удалось добиться, что я остался единственным обвиняемым. От всех остальных так или иначе отстали.

— Вообще, сложно вменять вам это в вину. Эти люди пришли добровольно — как художники.

Ну, они пошли и согласились, но все понимали, что я создаю обстоятельства, заканчиваю событие политического искусства. Оно как раз заканчивается — [и дальше начинается процесс, в котором] участвуют представители власти.

— А оно [событие] заканчивается или начинается там?

Всё происходит так: я создаю обстоятельства, начинаю событие, всю подготовку провожу, а дальше представители власти, ее субъекты, в этих ситуациях становятся объектами, потому что их заставляют подчиняться их же властные полномочия — они не могут пройти мимо и обязаны реагировать. За счёт этого они начинают разводить визуальный нарратив события. Если в каждом событии — «Туша», «Фиксация», «Отделение», «Свобода» — мы исключим представителей власти, то получится нечто в духе европейских и американских перформансов 70-х годов.

— Вы говорите о методе вашего политического искусства?

Да, как раз о методе. Как раз в этот момент начинается процесс переворачивания: субъект власти на самом деле оказывается объектом искусства, потому что начинает работать на искусство, развивать нарратив. Потом событие заканчивается задержанием, и начинается процесс политического искусства. Сейчас я в нем как раз живу, потому что идет процесс по «Порнополитике». Почему я говорю «процесс»? Потому что во время него власть продолжает работать на искусство, начиная производить прецеденты политического искусства — то, что я потом на выставках показываю, что книгами становится…

Например, после события «Свобода» я прихожу на допрос к следователю, а у меня диктофон в кармане, и записываю три допроса в течение нескольких месяцев. Потом я эти записи прослушал. На них я отказывался говорить о том, о чем хотел следователь, со словами «51-я, мы будем говорить об искусстве». В итоге три раза мы говорили об искусстве.

— И как сейчас у правоохранительных органов с интересом к искусству?

По-видимому, следователи очень интересуются искусством (смеется). Короче, по факту я посмотрел текст, и он получился мощный — столкновение художника и власти: следователь отстаивает позицию ценности власти, я — ценности искусства. И мы видим, что это столкновение двух дискурсов, между которыми только столкновение и возможно. Потом этот допрос публикуется на медиаресурсе «Сноб» — был определенный успех, так как тексты сильные. Потом их начинают брать театральные постановщики, режиссеры, используют их в короткометражных и полнометражных фильмах, делают моноспектакли и так далее.

Что происходит? Следователь как представитель власти, исполняя свои властные полномочия, направленные на подавление искусства (допросы и следственные действия направлены на то, чтобы установить вину, потом под суд, и суд выносит наказание — это подавление, изоляция в тюрьме или какие-либо ограничения), но на самом деле в этот момент он производит искусство, потому что эти тексты [записи допросов], когда их ставят как пьесы, начинают свободно циркулировать в искусстве. А создано это следователем.

Этот момент очень важен в политическом искусстве: власть, нацеленная на подавление искусства, на самом деле производила искусство. Это я называю переворачиванием — на этом всё и стоит. Повторюсь, власть — не хорошая и не плохая, власть — это явление, механика власти — контроль и управление, а чтобы контролировать и управлять, ей нужны инструменты, и власть как феномен всегда делает всё, чтобы превращать все области человеческого знания в свои инструменты. Потому что если власть перестанет контролировать и управлять, она перестанет быть властью, просто перестанет быть. Если власти будет не хватать инструментов, она ослабнет, это будет слабая власть.

Тенденция всякой власти — пытаться инструменталиризовать вообще все области человеческого знания, до которых она может дотянуться.

Есть инструменты, которые уже создавались как властные, например полиция. По идее, судебная система не должна быть инструментом власти, должна регулировать общество, но и судебная, и законодательная системы становятся инструментами власти, психиатрия тоже, хотя создавалась не как инструмент, средства массовой информации точно не должны быть инструментами, но 99,9% СМИ — инструменты власти.

Но этого недостаточно, и власти нужно, чтобы и искусство, философия, литература были этими инструментами. В истории просто масса примеров, когда и поэзия, и философия тоже становились инструментами. Далеко ходить не надо — можно посмотреть в Средние века, когда была инквизиция, — некоторые художники рисовали картины аутодафе, XX век — Германия 30-х годов с их национал-социализмом. В Советском Союзе была масса художников, которые обслуживали власть после декрета Горького: Союз художников под именем социализма делал декоративное искусство…

— А возможно ли это возвращение в докурбешные времена — возможен ли в ближайшее время художник, который будет обслуживать интересы власти?

Естественно. В любое время столкновение между искусством и властью продолжается, потому что власть постоянно пытается инструментализировать всё. Я убежден в том, что личная ответственность каждого, кто представляет ту или иную область знания, заключается в том, чтобы не позволять инструментализировать ее. Но в таком случае ты становишься для власти помехой. Всё, что со мной происходит, происходит именно поэтому: помеху надо устранять, и они начинают подавлять меня и искусство, которым я занимаюсь.

Задача политического искусства — оборачивать подавление против самой власти. Процессы инструментализации видятся мне самыми опасными для искусства: они постоянно преследуют каждого художника.

Только я нашел возможность что-то делать в России, делать так, чтобы мое искусство не было инструментализировано властью, — раз — и меня начали инструментализировать претенденты на власть — та самая либеральная оппозиция.

Это чётко проявилось после события «Угроза»: пока я сидел в тюрьме, они [журналисты] дали название [событию] «Врата ада», а название — это же 50 процентов всего произведения. Ну какие нахрен «Врата ада»? Это другой дискурс, религиозный: есть ад, значит, есть черти, дьявол, кто-то Сатана, а кто-то — божественные силы, силы добра… Что за хрень? Я атеист и не использую в событиях религиозный дискурс, а им наплевать на это. Им приятнее, чтобы это были «Врата ада».

Я в тюрьме, я что-то пробую писать, но понимаю, что они опять начинают меня героизировать, делать своим инструментом. А большего оскорбления для художника, чем назвать его героем, просто нет. Герой — это что-то из области военного дела: заслуги перед отечеством или перед кем-то. Какие заслуги, перед кем?

Художник должен быть костью в горле любой власти и любых претендентов на власть.

Но они все равно подавились мной, не удалось меня съесть, результаты вы видите — в итоге все меня практически ненавидят. Художник должен быть предельно неудобен. С такими позициями некий бенефис своей жизни ты, естественно, не получишь, но я считаю, что нужно оставаться верным себе и своему искусству, если ты выбрал путь художника.

— Если журналисты, либеральная оппозиция, пытались вас героизировать, то я нашел и комментарий художника, вам небезызвестного — Олега Кулика — он говорит: «Петя — герой, Петя не боится». Художник называет героем художника, который отказывается от этого образа. По-вашему, Кулик не понимает вашей деятельности, ваших событий, или он не понимает вообще задачи искусства?

Не знаю, чем руководствовался Олег Кулик, когда говорил это, но Кулик в принципе…

— Знаете, сколько у него ваших портретов, скульптур? Он вас тоже героизирует, получается…

Кулик как раз с иронией относится — он сделал мой портрет: голова, два лица, одно лицо Путина, другое мое. Кулик скорее с иронией относится, нужно ему задавать вопрос. Он использует двусмысленности…

— Он себя считает конъюнктурным художником, а вас приводит как противоположность: говорит, вы выше, вы герой в искусстве. Это я взял из фильма с говорящим названием — «Собака Павленского».

Это фильм 2016 года, как раз когда либеральная оппозиция меня начала инструментализировать… Не знаю, много ли людей сейчас повторят, что я герой…

— А вы разрушали этот образ героя?

Естественно — и я разрушал, и обстоятельства мне тоже помогли в этом. Если кто-то пытается инструментализировать художника, то должен подавиться этим. По большему счету, даже намерения такого не должно быть. В этом я достиг определенного успеха…

— Вы не раз повторили про власть, которая стремится всё инструментализировать, в связи с этим вопрос. Вы когда-то издавали журнал «Политическая пропаганда» — как вы в целом относитесь к пропаганде как к инструменту? И может ли, на ваш взгляд, пропаганда быть позитивной?

Пропаганда — это один из политических инструментов. Название [журнала] «Политическая пропаганда» — сарказм, потому что когда искусство становится пропагандой — это декоративное искусство. Политическое искусство не может быть пропагандой — оно ставит под сомнение и механику власти, и власть как таковую, заставляя ее работать на искусство. Буду более точным: оно не ставит под сомнение власть, а показывает механику власти, которая скрывается за декорациями. А пропаганда — это как раз декорация. Политическое искусство должно ее разрушать и показывать механику власти, потому что это то же, что изобразительное искусство, которое делает видимым… А уже это [разрушение декораций] может ставить под сомнение саму власть, потому что последняя делает очень многое, чтобы скрыть своё нутро, механику.

И еще по поводу журнала: это был даже не мой журнал, им занималась Шалыгина, я там скорее помогал — с материалами и идеями. Она же мне помогала в организации моих событий.

— А каких действующих художников в России и в мире вы сейчас также могли бы причислить к политическому искусству?

Я не хочу никого причислять, потому что это терминология, к которой я приходил довольно долго, и определял я её прежде всего для своего искусства. Что касается слова «событие», то его использовали некоторые художники движения «Флюксус». Но у них это было в значении, полностью противоположном моему.

С термином «политическое искусство» в действительности всё еще сложнее, чем мы с вами тут обсуждали, так как он сегодня оказался растянут до такой степени, что в него вталкивают вообще всё, что хоть как-то ассоциируется со словом «политика». Всё, начиная с карикатур на политические темы и заканчивая государственной пропагандой. Поэтому я, чтобы выбраться из этого темного леса, ввел в теорию своего искусства и, соответственно, в свой дискурс термин «искусство субъект-объектных отношений». Таким образом, в контексте искусства, которым я занимаюсь, значения двух терминов «политическое искусство» и «искусство субъект-объектных отношений» — совершенно идентичны. И это принципиально важно.

— Группа «Война» и позже Pussy Riot — они тоже осуществляли события политического искусства?

«Война» и Pussy Riot, насколько я знаю, хорошо себя чувствуют как раз в определениях акционизма, акций и прочего. Это к лучшему, потому что если разбирать то, чем занимается группа Pussy Riot, и анализировать в определениях и терминах того искусства, которым занимаюсь я, — то они, к сожалению, занимаются ничем иным, как «декоративным искусством». И чем дальше, тем отчетливее это проявляется. И связано это с тем, что они понимают искусство как средство для достижения политических целей, то есть они заняты оформлением идеологии. Либеральной, феминистской или леволиберальной, не знаю… Какая к черту разница: какую бы они идеологию ни обслуживали, они всегда будут оставаться только лишь оформителями. Но, если честно, я сомневаюсь, что они в состоянии понять разницу между «политическим искусством», «декоративным искусством» и «искусством о политике». И главное — понять то, что это политика должна быть средством для искусства, а не наоборот. Но оно и не надо. Все на своих местах.

Само понятие «политическое искусство» амбивалентно, потому что есть «политическое», а есть «искусство», и тут важно объяснить, что политическое искусство — это искусство, которое осуществляется средствами политики, использует политику как средство. Именно так, и это очень важно, потому что многие могут перепутать и подумать, что политическое искусство — это политика, средством которой является искусство — [но это как раз] декоративное искусство, обслуживающее политику и ее интересы. Политическое искусство идет прямо против этого, это противоположность. Не искусство для политики, а политика — для искусства.

— В таком случае, если, например, власть проигнорирует ваши действия, то событие не будет иметь смысла?

Это значит, что событие неудачное, оно провалилось. В этом-то и дело: когда я говорю о политическом искусстве, я говорю о механике власти, и если мы говорим о механике, то есть определенная обусловленность… Повторюсь: политическое искусство для меня — это искусство субъект-объектных отношений, обстоятельства, которые постоянно переворачивают ситуацию и показывают: то, что мы воспринимаем как субъект власти, на самом деле очень легко, даже оставаясь при всех своих регалиях, может стать объектом искусства. На этом всё построено.

Пример — событие «Фиксация»: человек сидит неподвижно, предельно объективирован — не двигается, не делает вообще ничего, и вот как раз представители власти начинают развивать нарратив, накрывают каким-то белым покрывалом, оцепляют Красную площадь на выход, они ничего не могут сделать, они беспомощны. Вот приезжает скорая помощь. В этом есть драматургия, потому что всё делают они. Если мы это откинем, то что останется? Сидит человек — и всё. В этот момент я стал субъектом ситуации, потому что они начали действовать в интересах искусства, развивать событие, которое было задумано мной.

Когда событие закончилось и начался процесс политического искусства, они мне в уголовном деле давали фотографии, сделанные с камеры наблюдения Кремля — с ракурса, с которого ни один фотограф, которого я попросил бы помочь, снять бы не смог. Вся моя часть выставки, которая проходила в Саатчи в 2017-м, состояла из того, что было сделано следователями, полицейскими и т. д.

Книга «Столкновение» тоже целиком написана аппаратами власти. Я создавал обстоятельства, но книгу, по большему счету, написали они. Я, конечно, провел определенную селекцию и потом выстроил секвенцию, но они же все это сделали. Мы с издателем решали, как определить книгу, и я попросил написать, что это биография. Я остаюсь субъектом.

Еще важный принцип — принцип свободных рук: я не работаю, но искусство — работа со смыслами, и кто-то так или иначе должен работать, и лучше организовывать процесс так, чтобы это делали представители власти, потому что они все равно зарплату получают, нужно их просто направлять в нужное русло (смеется).

— А есть ли еще какие-то принципы, на которых построено политическое искусство?

Метод переноса. Я никогда ни в одном из событий ничего не придумывал. Это же не я придумал рот зашивать, верно? Я беру жест и переношу его из одного контекста в другой, например в Россию-2012. «Фиксация» тоже — жест, и контекст, в котором он осуществляется, — главная площадь страны, символический духовный центр, еще и 10 ноября, в день сотрудника полиции. Это открывает дверь определенным смыслам.

То же самое со «Свободой» — я взял Майдан и перенес, реконструировал доступными средствами в контексте империи. В «Отделении» я обратился к историческому контексту Ван Гога, который отрезал себе часть уха, и перенес его [жест] из XIX века, из города Арль, в наше время, в Москву. Да, Ван Гог не делал это как жест в искусстве, но сам этот жест целиком и полностью находится в истории искусства.

Что касается «Угрозы» — не я придумал поджигать двери административных зданий, ФСБ, в России это делали уже много раз. «Освещение» я устраивал с помощью симметрии, создал ритмическое созвучие, взял жест (событие политического искусства в России) и перенес его в другой контекст [во Францию]. Интересно, что после «Угрозы» в России все так называемые либеральные медиа и их ручные лидеры мнений в один голос кричали: «Какое тонкое поэтическое высказывание», а после «Освещения» во Франции все те же самые возмущались: «Это отвратительно, и вообще, если человек делает такое, он не художник», хотя формально это было одно и то же с той лишь разницей, что в «Освещении» горело два окна, мне нужно было акцентировать внимание на симметрии. В «Порнополитике» я просто перенес порнографию из контекста рынка развлечений в контекст политики. Как художник, я мыслю немного другими категориями.

— Еще раз вернемся к власти. Если это явление, суть которого — контролировать и подчинять, то, получается, демократии и демократической власти в принципе быть не может, это утопия?

Ее нигде нет, по большому счету. Вероятно, возможна прямая демократия, но в мире ее нигде не существует. Есть слова, декорации, ширмы.

В странах, которые называются демократическими, всё решают политтехнологии.

Например, здесь, во Франции, выборы действительно есть, президент может поменяться, но есть вопрос политтехнологий, медиа, 98 процентов которых работают на власть. Технология зачастую заключается в том, что к выборам всё так подводится, что вроде выбор есть, но он как между чумой или холерой. Люди голосуют не за кого-то, а против кого-то. Не за Макрона, а против националистки Мари Ле Пен… Политтехнологией создается некая фигура, чтобы люди в конце концов сказали: «Надо выбирать меньшее зло». В США выборы есть, но на протяжении почти всей истории представлены всего две партии — республиканцы и демократы.

— Раз уж мы коснулись выборов, давайте перейдем к «Порнополитике» и так называемому делу Гриво. Чем эта история закончилась, если она вообще закончилась? И считаете ли вы, в связи с этим случаем, что в политической борьбе (если вы считаете это политической борьбой, конечно) цель оправдывает средства?

Ни при каких обстоятельствах я не считаю это политической борьбой, и рядом не стояло. Само по себе дело «Порнополитика» (так называемое дело Гриво, хотя дело вообще не называется по имени того, кто находится в статусе как бы жертвы) — событие политического искусства, которое стало огромным достижением для меня как для художника, потому что в этом событии я смог осуществить переход из материального пространства в цифровое. Если мы вспомним все предыдущие семь событий, это всегда было публичное пространство города. Цифровое же существует совершенно по другим законам — ты не можешь там поджечь что-то, взять молоток и гвоздь или колючую проволоку. Есть только единицы и нули, которые преобразуются в понятную для нас знаковую систему — и всё. «Порнополитика» осуществлена средствами цифрового пространства. Это просто неимоверный успех.

Сейчас художники, которые делали инсталляции или перформансы, бегут в NFT, с помощью планшета что-то рисуют — просто подстраивают себя под цифровое пространство и отказываются от своего направления в искусстве, то есть становятся просто ремесленниками. Я же смог осуществить событие, которое осталось полностью в логике всех моих предыдущих событий политического искусства, но, естественно, в измененной форме. Для меня оно сравнимо со «Швом». Тогда я совершил переход: будучи студентом, я, конечно, пробовал делать выставки, но был целиком в институциональном пространстве искусства. И как раз событием «Шов» я осуществил трансгрессию — переход в публичное, но независимое от институций пространство. Конечно, это стало для меня успехом, было важно этот переход сделать. Наверное, я сравнил бы [«Порнополитику»] еще с «Угрозой» и «Освещением». До этого было мое тело, которое метафорически репрезентировало объективированное коллективное тело, с которым что-то происходит. Начиная со «Свободы» я стал обращаться к историческому наследию Караваджо: построение смысла путем резкого противопоставления света и тени.

— Для вас каждое событие — трансгрессия, или только те, которые вы упомянули?

В «Свободе» я попробовал. «Угроза» и «Освещение» стали уже чем-то по-настоящему серьезным. Давайте будем откровенными, я прекрасно отдаю себе отчет, что все события, кроме «Свободы», вплоть до «Угрозы», формально очень близки к американскому и европейскому перформансу 70-х годов за единственным отличием — там в партисипаторные отношения втягивался зритель, и за счет этого всё строилось, у меня же в партисипацию втягивался представитель власти.

— А что вы подразумеваете под трансгрессией, когда говорите о собственном художественном опыте? Это Фуко — выход за пределы дозволенного, или это и Батай тоже, то есть какие-то экстатические состояния?

Фуко как философ мне гораздо ближе, потому что он тоже размышлял о власти и ее институтах. Батай мне вообще не очень интересен как писатель. Я читал у него «Историю глаза», что-то еще, но он меня не впечатлил. Более того, Батай рядом с маркизом де Садом — это как жаба рядом со львом.

Что касается трансгрессии: в «Угрозе» и «Освещении» я смог охватить два колоссальных политических контекста и найти созвучие между ними, установить ритмическую связь. Я смог показать, что между так называемыми раем и адом нет никакой разницы, они тождественны, потому что нет рая и ада, есть только идеологические догматы. На самом деле это важный момент, который связан с книгой «Столкновение», потому что она как раз сконцентрирована на «Угрозе» и «Освещении». Книга ставит под сомнение достаточное количество мейнстримных идеологических догматов. Это мое самое атеистическое произведение.

— Между «Освещением» и «Порнополитикой» прошло три года. Один из них вы провели в тюрьме, но все равно, кажется, что вы на достаточно долгий срок устранились из медиаполя как художник. С чем, кроме уголовных дел, был связан такой перерыв?

Я как раз начал собирать книгу после судебного приговора по «Освещению». Потом занимался подготовкой «Порнополитики». Подготовить событие политического искусства не так-то просто, на это время уходит. Сама по себе идея сделать событие, связанное с порнографией, было у меня еще в 2014-м, я искал, но не нашел никакого решения. Как-то я был в Украине и поделился [мыслями об этом] с киевским писателем Владимиром Нестеренко, на что он ответил: «Да брось это, что ты ещё тут сделаешь?» — в том смысле, что порнографии столько, что там ничего уже не сделать.

Прошло шесть лет, и я нашел решение тому, о чем думал еще в 2014-м. Что вообще из себя представляла «Порнополитика»? Это первый в мире порноресурс с участием чиновников, политиков и представителей власти. Есть сотни тысяч порноресурсов каких угодно — и с животными, и с трупами, и с растениями, — но такого еще не было.

О тоталитаризме новой этики, клевете, художниках-насильниках и первичности свободы выражения

— В Европе и России сейчас очень обсуждаема так называемая новая этика, cancel culture, абьюз, me too и прочее, то есть такой культ толерантности. Симпатичны ли вам эти движения? И куда, на ваш взгляд, это ведет европейскую цивилизацию?

Это движение — не что иное, как новый тоталитаризм.

— Кажется, Константин Богомолов в своем недавнем манифесте использовал похожий термин.

Это тоталитарный пуританизм. Всё очень просто: у искусства два основных врага — консерватизм и то, что сейчас в России называется новой этикой, в США — политкорректностью, а здесь во Франции — bien-pensance (благомыслие). Это некая новая тоталитарная идеология, одна из тех, как уже были раньше и в Советском Союзе, и в национал-социалистической Германии. Это как «мы за всё хорошее и правильное и без всего больного — для счастья и блага народа, процветания страны, здоровых семей»… Есть генеральная линия, которая за всё хорошее, а что в нее не вписывается и противоречит — нужно уничтожать, всё должно быть исключено, стерто, потому что «это дегенерация». Так называемая новая этика — абсолютно то же самое. Вроде выглядит ничего: нужно обо всех говорить хорошо, насилие — это плохо, никто с этим спорить не будет, естественно. Но это новый крестовый поход под знаменем ненасилия. И всё, что недостаточно чистое и может быть заподозрено в насилии, нужно уничтожить, исключить, стереть в порошок и так далее.

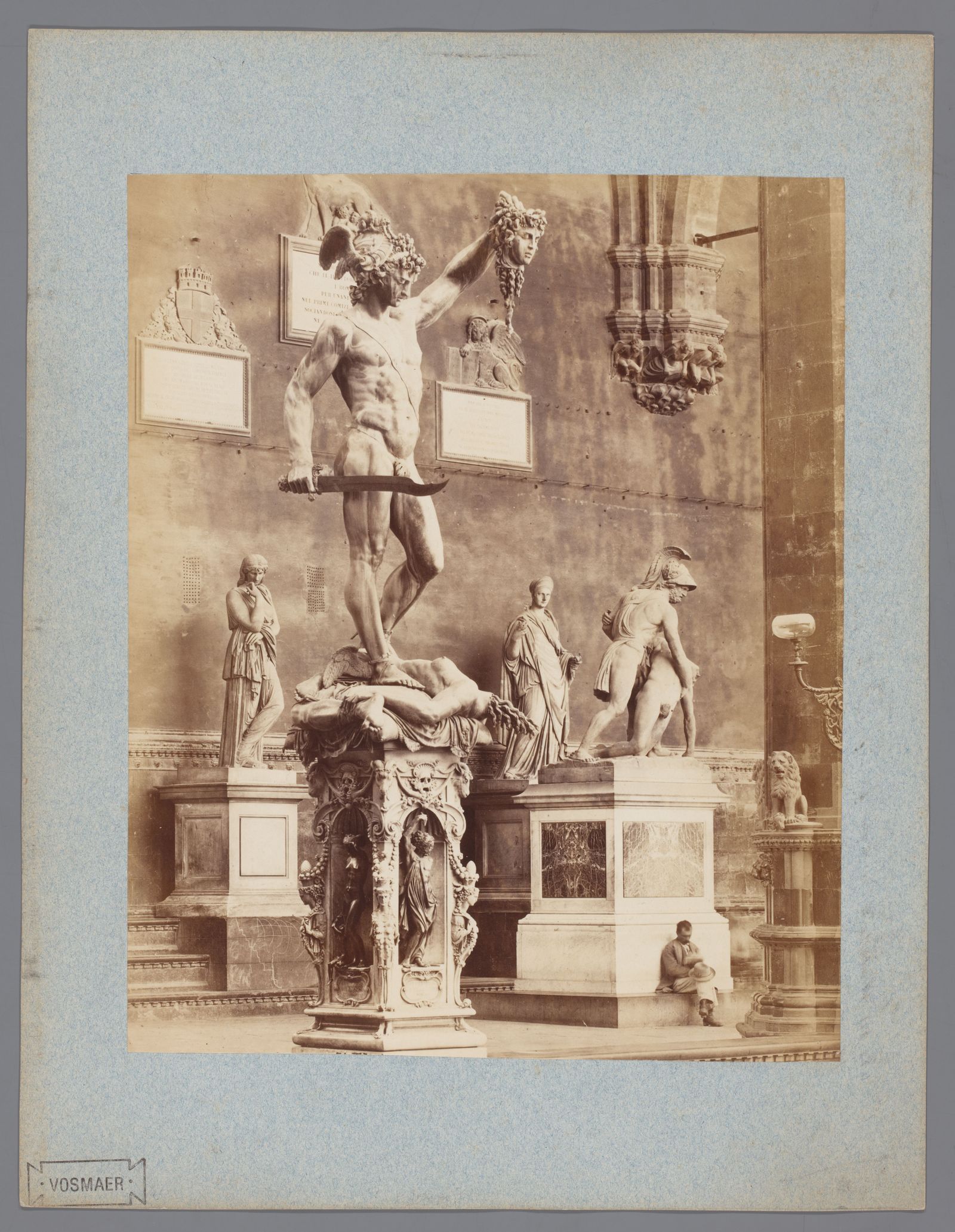

Стоит просто вспомнить историю искусств. Получается, адепты новой этики стоят за то, что статую «Персея» с головой Медузы [скульптора] Бенвенуто Челлини нужно уничтожить, Бенвенуто ведь был убийцей. И вообще, что это за статуя? У Персея в руках отрубленная голова. От Караваджо тоже нужно отказаться, потому что он тоже убил кого-то. Альфреда Жарри тоже тогда надо запретить, потому что он стрелял в людей. И Пикассо — за то, что он об женщин тушил окурки. И Поля Верлена, конечно же: даже его родная мать писала на него заявление в полицию, так как он избивал ее и свою жену, хотел убить детей. У Пьера Паоло Пазолини было не менее 30 уголовных дел и судебных процессов, начиная от совращения малолетних, заканчивая попыткой ограбления бензозаправки. Такая масса всего — и все они нехорошие, всех нужно уничтожить и зачистить… Я считаю, адептам новой этики надо провести кампанию: сделать музей и собрать в нем «искусство насилия». У немцев [в 1937 году] была успешная выставка дегенеративного искусства, сегодня это можно повторить.

На самом деле ситуация жесткая. Я, например, встречаюсь с катастрофической цензурой. Даже когда искал издательство для книги «Столкновение», было очень сложно, но вышло. Вадим Левенталь — хороший человек, хороший издатель, не порабощенный страхом. Но цензура неимоверная: например, журналы по искусству, которые раньше мне присуждали премию, называли самым неимоверным и замечательным, значительным, влиятельным суперхудожником из всех возможных в России (смеется), — сегодня отказываются делать маленькую заметку о том, что вышла [моя] книга. Знакомые журналисты и арт-критики пишут мне в личку очень много хорошего о книге. И одновременно один человек (не буду называть имени, редактор одного достаточно известного медиа) пишет: «Хорошая книга, но я ничего вообще не могу сделать, потому что торжество новой этики. Сегодня нельзя говорить о тех писателях или художниках, которых ты по-настоящему ценишь, всё перекрыто». Люди пишут, но им либо редакторы не дают [публиковаться], либо они просто боятся. Боятся так боятся — это на их усмотрение. Но я вообще не согласен с этой позицией про торжество новой этики.

Понимаю, что для карьеры лучше поддерживать имидж, но если на самом деле твоя точка зрения не совпадает с общепринятой, то в таком случае ты потворствуешь [страху]. Так же было и при тоталитарных режимах, когда всё держалось на страхе. Короче, в последние годы я себя чувствую так, как будто живу в 30-е. Я там не жил, конечно, но по крайней мере читаю о жизни художников в то время и чувствую себя примерно так же, как описывают в книгах. Единственный нюанс, который отличает [наше время и 30-е годы] — людей [художников] пока еще не отправляют в лагеря. Но в Германии тоже не всегда отправляли в лагеря — людей просто запрещали, полностью цензурировали, выгоняли со всех работ. В Советском Союзе многие умерли в лагерях, но это тоже было не сразу. Всё зависит от того, в какой точке этого процесса мы сейчас находимся.

— Скорее всего, влияет то, что субъектом этой цензуры становится уже не власть. Не знаю, как в Европе, но в России этим занимается не власть, а общество.

А в этом и есть вся проблема. То, что вижу сегодня в России, — это бетон. С одной стороны — власть со своими патриотическими, по большому счету, консервативными ценностями «ура-патриотизм, православие, народность». С другой стороны — всю так называемую леволиберальную интеллигенцию тоже накрыла эпидемия новой тоталитарной идеологии. Это тоталитаризм в какой-то прогрессии, Сцилла и Харибда. Уже непонятно, кто хуже. Я с трудом представляю, что сегодня можно сделать в России. Посмотрим, что будет во Франции, пока я не могу сказать, что это точная копия того, что происходит в РФ.

— Вы лично по причине этого новоэтического угара подверглись остракизму со стороны своих товарищей и потеряли часть сторонников. Безразлично ли вам, что не с кем стало солидаризироваться? И вообще: так случайно вышло или, быть может, это ваш намеренный демарш, какой-то глобальный перформанс?

Нет, естественно. Есть, конечно, интенции, которые и от меня исходят, но… В 2015–2016 годах, когда я был в тюрьме, мне казалось, что либеральная общественность, с кем я захотел солидаризироваться, боролась за какие-то другие принципы, не за то, чтобы просто получить власть. Я, видимо, наивен был. Понятия «либерализм», «либеральные ценности», «свобода» — обманчивы для многих. Кроме этого, те, кто себя позиционируют левыми — это с одной стороны о свободе, с другой — про какой-то бунт, революцию. Мне тогда казалось, что всё это о свободе.

Для художника есть только один приоритет над всеми идеологиями — это свобода выражения. Как только она начинает ущемляться, это кража для искусства. Свобода выражения первична.

Я видел в этих людях [либералах] тех, с кем мне хотелось солидаризироваться, потому как я думал, что они вроде как за принципы свободы выражения. В 2016–2017 годах я начал понимать, что это не так и ни о какой свободе выражения нет и речи — это просто политические группировки, которые, как и власть, как и Кремль, хотят в своих интересах инструментализировать: чтобы художник их идеологию оформлял, пропагандой занимался. Так же и оппозиция, которая является претендентом на власть, их не интересует никакая свобода выражения, им тоже просто нужен оформитель их ценностей, тот, кто занимается декоративным искусством. Вот это стало проблемой. Потом возник ряд обстоятельств, очень жестких, но, так или иначе, сегодня я могу сказать, что я рад, что всё это произошло.

— Почему рады?

С каждым новым оговором, обвинением я становлюсь все более неудобным для инструментализации. Мне удается все больше отстаивать искусство, чтобы оно стало таким же. Это, условно, хорошая тенденция. С точки зрения меня, как человека… Когда я уезжал из России, знаете, что поразило меня больше всего? Нет, не обвинения — всякое-разное бывает, нужно иногда пройти через оговор.

Самым страшным в этой ситуации было то, что из публичных персон меня поддержали всего три человека: Марат Гельман, Олег Кулик и Артемий Троицкий, и все они — люди старшего поколения. А ближайшее будущее будет за моим поколением или теми, кто младше. Они молодые, но уже боятся: есть то, что могут сказать лично, но не публично. Даже если они знают, что был оговор. Это меня действительно тогда испугало. Сейчас, в связи с тоталитарной идеологией, новой этикой, [страх] нарастает.

— Это вы про какую историю говорите?

Это после обвинения в изнасиловании с угрозой убийства. То, из-за чего мне с семьей пришлось уехать из России.

— В связи с этими обвинениям, а потом обвинением Оксаны Шалыгиной в ментальном и физическом насилии — вопрос: почему вокруг вашей фигуры всегда появляется столько обвинений, связанных с насилием? Вам видится в этом какая-то кампания по дискредитации?

Это началось с 2016 года. До этого я не сталкивался с этой стороной реальности. [В СИЗО, где я тогда был, приходила] одна журналистка, Елена Масюк, член наблюдательной комиссии. А попасть к нам могут не все, а только избранные, а значит, есть большая свобода фантазировать, потому что немногие смогут проверить. И Масюк начала это использовать. Она работала в «Новой газете» и писала какие-то скандалы-интриги-расследования, чего на самом деле нет, сенсации, разоблачения и так далее. Я видел людей, о которых она писала, и там всё было совсем не так.

— На ваш взгляд, это желание, что называется, «хайпануть»?

Возможно. Я освободился, и у меня не было желания ее покрывать, поэтому в каком-то интервью я так прямо и сказал, что Масюк врет. Через две недели она мне отомстила: вышла ее статья в «Новой газете» о том, что больше 30 человек написали заявление [с обвинением] в вымогательстве со стороны преступной группы, я в этой группе якобы состоял, кого-то пытал, сидел с лезвием над шеей, вымогал личные данные… [Масюк] чушь написала, и это очень легко проверяется. В нашей камере на малом спецблоке было четыре камеры видеонаблюдения в каждом углу. В заявлении якобы были написаны дата, время и все остальные детали. Можно очень легко посмотреть на записи с видеокамер: кто и где был, в какое время. И если было бы заявление и расследование, то следователи бы обязательно посмотрели. Но, естественно, всё началось и закончилось на статье Масюк. Вот тогда я в первый раз столкнулся с тем, что из меня пытаются сделать какого-то монстра и обвиняют в том, чего просто не было.

Второй раз — это история с актрисой Театра.doc. Третий раз — в Париже: когда был Новый, 2020-й год, случилась драка, одного человека я ударил кулаком в лицо, другого — ногой, девушке дал пощечину, а потом эти заявители превратили всё в удары ножом.

— То есть ножа там не было?

Не было! Удар кулаком и ногой превратился, со слов как бы потерпевших, в удары ножом, а пощечина — в удар кулаком.

— А следствие по этому делу закончилось или еще продолжается?

Будет суд, естественно, это серьезное обвинение. И последней точкой стало то, что сделала Шалыгина. Это уже был край.

— А какого типа показания она дала? Это свидетельства о событиях той ночи или что-то типа отрицательной характеристики?

После того, как [Шалыгина] начала эту кампанию против меня и Александры — моей любимой женщины, — она стала давать интервью. А прокуроры, следователи заинтересованы в том, чтобы посадить меня в тюрьму, и для этого им нужны всевозможные доказательства. Они вызвали ее, она пошла в полицию и там просто рассказала, что я человек, который всегда ходит с ножом, якобы набрасывается на женщин, детей и всех, кого видит, и если мне что-то вдруг внезапно не нравится, даже если это непонятно для остальных, я сразу же бросаюсь на людей без всяких раздумий. Таким образом, она создала очень хорошую базу, на которую можно повесить все обвинительные показания против меня.

Эта сторона реальности, открывшаяся мне с 2016 года, уже дошла до ситуации, которой даже у Шаламова нет. Но когда такое делает человек, с которым ты жил 12 лет и с которым у вас дети… Самое-то интересное, что она прошла через оговоры: в России [выдвигали] обвинение в этой попытке изнасилования — она же была в группе лиц вместе со мной и знает, что это такое, но повторяет то же самое, делает это же — из своих личных интересов.

— Из личных, вы считаете?

Я читал ее книгу. Она построена на лжи, интерпретациях и недосказанности. По большому счету, это художественная литература, основанная косвенно на реальных событиях. То же самое, что «Это я, Эдичка» Лимонова, только с оглядкой на современную конъюнктуру, домашнее насилие и так далее. Что касается книги, я не буду комментировать подробно, чтобы не разрушать авторский замысел. Когда мы с ней расставались, я сказал, что никому плохого слова о ней не скажу и другим не дам говорить. Но чтобы прокомментировать ее книгу, мне нужно писать вторую книгу, брать каждую ситуацию и разбирать ее. Получится, что мое обещание — фуфло полное: так мы с ней вступим в публичный диалог, а я не хочу подчиняться чьим-то желаниям.

Единственное, что мне видится интересным в этой книге: она ставит читателя в очень интересное положение, связанное как раз с новой этикой. По сути, обвинения Шалыгиной ничем не отличаются от обвинений актрисы Слониной, но в то же самое время Слонина обвиняет Шалыгину в том, в чем Шалыгина обвиняет сама. И тут возникает вопрос, который мне видится наиболее интересным: по какому принципу устанавливается привилегия одной как-бы-жертвы над другой как-бы-жертвой? Это вопрос ко всем адептам новой этики.

— Во всех этих историях, с Оксаной и прочими, вы когда-нибудь чувствовали себя виноватым? Или считаете, что все эти обвинения беспочвенны?

Во-первых, в связи с обвинениями меня в аморальности я думаю: «Почему я должен чувствовать себя виноватым, если меня просто оговаривают?»

Во-вторых, это апелляция к общественной морали, а я ее презираю, потому что я художник. Решил быть художником — не будешь потворствовать и пытаться соответствовать этой морали. С этой стороны, мне вообще наплевать. Это скорее помогает мне как художнику, потому что меня и мое искусство становится труднее инструментализировать, так что в этом я вижу даже хорошую тенденцию.

О близости анархизма и искусства, роли крови в политических достижениях и упущенных возможностях Гриво

— Хотелось бы узнать про ваши политические взгляды. В одном из интервью, по-моему, Жанне Немцовой для Deutsche Welle, вы говорите о России: «Левых нет, нет анархистов, правых тоже нет, нацистов пересажали, то есть зачищено политическое поле». Из этих слов мне показалось, что вы сочувствует всем политическим пассионариям. Или же есть какие-то силы, с которыми вы бы хотели объединяться?

Я считаю, что личная ответственность каждого в том, чтобы не позволять превращать искусство или свою область знания в инструмент власти, поэтому, конечно, мне ближе те, кто не сотрудничают с властью. Поскольку я художник, мне ближе анархизм, но это не значит, что я анархист. Просто это единственная политическая философия, которая более всех остальных ставит под сомнение априорное подчинение догматам власти. Тенденция искусства — опровергать эти установки, догмы.

Если я помеха для власти, то ко мне ближе группы, которые с ней не сотрудничают. Для тех же, кто на власть работает, я враг, помеха, которую нужно уничтожить.

Но с оппозиционными движениями у нас есть точки соприкосновения ровно до тех пор, пока они не начинают пытаться инструментализировать искусство, которое я делаю, в своих целях.

— Сейчас как будто кажется, что репрессивный аппарат развернулся и в сторону сил, которые мы обозначили выше как условную леволиберальную оппозицию. Тот же Навальный сейчас отбывает срок. Сочувствуете ли вы этим движениям, переживающим, по сути, политический прессинг? В частности, например, Навальному?

Так называемая либеральная оппозиция всегда находилась под прессингом, потому что они претенденты на власть, занимаются политикой, борьбой за власть.

— Вы говорили, что вам нравится состояние Евромайдана — состояние перманентной революции, когда палатки стоят в центре города, на Крещатике и прочее… Не чувствовали ли вы идеологического противоречия с теми силами, которые участвовали в организации Евромайдана? Вообще-то это были довольно националистически настроенные силы.

На Евромайдане либералы использовали националистические правые силы, причем успешно, они хотели встроиться в Евросоюз… Для меня дело не в этом, я был там и думал, что митингующим интереснее создавать свою независимую территорию. Мне, как художнику, Майдан интересен с другой стороны: само событие и что там происходило. Я первый раз в жизни увидел, что весь центр города отвоеван у власти, вокруг все горит, баррикады, регулярность и повседневность разрушена полностью.

— К вопросу о вашем отношении к способам противостояния действующей власти — хотелось бы вспомнить случай с Human Right Foundation, когда вам присудили премию, но в итоге вы решили потратить ее не на те цели, которые поддерживал фонд. В том же интервью Жанне Немцовой вы говорите, что в некоторых случаях ненасилие является пособником еще большего насилия. Получается, вы сторонник того тезиса, что добро должно быть с кулаками?

Надо смотреть на контекст. Если ты видишь, что рядом с тобой сильный избивает слабого или нападают на ребенка или женщину, а ты в этот момент смотришь и не вмешиваешься, значит, с одной стороны ты показываешь, что главное — ненасилие, но с другой, ты потворствуешь ему, никак не препятствуя. Это довольно базовые вещи.

Всё, что связано с ненасилием, часто оказывается позой (мол, я такой святой; а что делать-то с этой святостью?) или инструментом манипуляции. Идеология этого как-бы-ненасилия не основана ни на каких реальных обстоятельствах. Дело в том, что политические достижения всегда давались ценой крови. Например, Махатма Ганди призывал к ненасилию, но он создавал ситуации, когда британская армия расстреливала тысячи индийцев. Они победили за счет того, что после этих кровопролитий репутация Британии получила такие удары, что стало выгоднее оставить [Индию] в покое. Но ведь это тоже делалось ценой крови и насилия. За теми идеологами, которые пытаются этим манипулировать, всегда скрыто что-то нехорошее.

— То есть возможны только насильственные пути изменений? Как раз в одном из интервью вы сказали, что в России должен произойти «большой взрыв». Что вы понимаете под этим словосочетанием?