Много лет российская пропаганда запугивает людей образами «внешних врагов» и мировых заговоров. Но непосредственную угрозу для граждан представляют внутренние институты авторитарного режима, ужесточающие контроль за несогласными. В лонгриде о протестных объединених, которые могут преобразить Россию, политический исследователь Эдуард Анашкин рассказывает: какие недостатки есть у коллективного и индивидуального сопротивления? что способно объединить недовольных людей с разными политическими убеждениями? в чем социальная польза дизлайков к тирадам Соловьёва и обращениям Путина? А также объясняет, какой протестный потенциал содержат подписки на независимые медиа, почему комментарии в соцсетях можно считать личным вкладом в демократию и как неуловимость сопротивляющихся в интернете граждан может привести к открытому противостоянию с государством.

Обычно в государствах, которые мы причисляем к демократическим, общество добивается перемен при помощи регулярных выборов и/или гражданской активности. Однако в авторитарных условиях, когда выборы фальсифицируются, а нонкомформизм граждан преследуется, доступные способы повлиять на довлеющий государственный дискурс можно пересчитать по пальцам одной руки. В таких условиях любые перемены ведущие к демократизации возможны либо вследствие раскола элит с последующим coup d'état, либо вследствие массовых недовольств, когда те конвертируются в не менее массовые протесты. Чаще всего одно не обходится без другого.

Однако перспективы внутриэлитного раскола зачастую зависят от низовой динамики общества, которое в случае чего обеспечивает необходимую поддержку новой политической элите. Таким образом, можно сказать, что «низовое» сопротивление в авторитарных государствах в какой-то степени первично. В связи с этим я предлагаю рассмотреть два ключевых вопроса, которые позволят осмыслить низовое сопротивление в современной России: кто является его субъектом и какую форму принимает низовое сопротивление в авторитарных условиях?

Отвечая на эти вопросы, я уделю особое внимание тому, как цифровые технологии поспособствовали возникновению новых возможностей для сопротивления государству, а также как они преобразовали субъект сопротивления в то, что я именую повседневными публиками. В статье я попытаюсь показать, что повседневное оффлайн и (особенно) онлайн общение на социо-политические темы, а также малозатратные цифровые действия, такие как лайк и/или подписка, являются современным способом сопротивления и механизмом сплочения. В дополнение в статье имплицитно предлагается переосмысление отношения между революционными, или радикальными, переменами с одной стороны и эволюционными, или повседневными, изменениями — с другой. Я полагаю, что переосмысление этого отношения в контекте повседневных публик позволит понять, почему повседневные действия — радикальны, а протесты, которые на первый взгляд ни к чему не приводят, на самом деле являются верстовыми столбами на пути к демократизации современной России.

Политизация и цифровизация публичной сферы. Что способствует росту недовольства?

За последние десять лет антиправительственные настроения в России заметно прибавили в масштабности и динамике. Этому свидетельствуют как меняющиеся ценности россиян и растущие запросы на справедливость, так и медленно падающие президентские рейтинги. Эти изменения не случайны и очевидно взаимосвязаны, поскольку растущий запрос на свободу самовыражения, на право получения информации и на другие демократические свободы, а также на некую процессуальную справедливость, под которой обычно понимается равенство перед законом, медленно вытесняют путинский традиционализм с его упором на великодержавность, православие и сильное государство. Более того, мы также могли наблюдать набирающие массовость протесты. Если во времена так называемой болотной революции 2011–2013 годов протестными центрами в основном выступали большие города, то в последующие митинги регионы начали втягиваться более активно. Так, в 2017–2018 годах к антикоррупционным протестам в Москве присоединилось около сотни других городов по всей России. Помимо этого, как показали протесты в поддержку Алексея Навального, русские диаспоры за границей всё чаще и интенсивнее участвуют в акциях солидарности, что, конечно, не может не играть своеобразную символическую роль, придающую несогласию глобальный характер.

Российское правительство, само собой, реагирует на рост протестной активности. Обладая монополией над законодательной властью, оно создало демотивирующие условия при помощи целого перечня правовых мер. Начиная от ужесточения штрафов за участие в митингах или неповиновение силовикам и заканчивания административными арестами и тюремными сроками.

Репрессивное сдерживание гражданской активности возможно только благодаря расплывчатым и неточным законам, которые в свою очередь создают атмосферу непредсказуемости, в которой никто не чувствует себя в безопасности.

Все эти правовые меры, вызывающие в гражданах ощущение неуверенности, представляют собой не что иное, как попытки государства обозначить риски выражения несогласия, и тем самым предотвратить несогласованное или чрезмерное выражение общественного недовольства на улицах.

Из-за увеличивающихся рисков и запугивания сопротивление в последние годы начало приобретать сетевые формы. Растущее недовольство, которое еще совсем недавно выражалось на улицах, постепенно трансформируется в цифровое сопротивление. Действительно, кажется, антиправительственная риторика в комментариях к новостям сегодня встречается гораздо чаще, чем десять или даже пять лет назад.

На фоне этих событий можно выделить две сопутствующие и, вероятно, ключевые тенденции. Во-первых, это текущая политизация публичной сферы, которая в первое десятилетие правления Путина висела в состоянии глубокой деполитизации. Под политизацией в данном контексте следует понимать растущую вовлеченность общества в обсуждение социальных и политических тем, благодаря которой легитимность правящего режима зачастую становится ключевым элементом споров между лояльными режиму и оппозиционно настроенными гражданами. Противоположной стороной политизации, соответственно, является политическая апатия общества, которую в современой русистике часто связывают либо с патерналистской политической культурой российского общества, либо с негласным социальным контрактом между государством и обществом, в результате которого легитимность власти обеспечивалось гарантиями экономического роста.

Вторая тенденция, сопутствующая первой, это цифровизация публичной сферы. Только за последние десять лет количество интернет-пользователей удвоилось — с 43 % в 2010 году до 85% в 2020-м, а доля интернет-аудитории до 24 лет сегодня и вовсе составляет 97,1%.

Цифровизация публичной сферы очевидно сыграла важнейшую роль в росте политизации.

В первую очередь цифровые технологии создали возможность для появления альтернативных и более свободных дискурсивных площадок. Веб-форумы, блоги, имиджборды, группы во «ВКонтакте», чаты Telegram, YouTube-каналы и прочие цифровые пространства значительно упростили возможность для гражданского участия в обсуждениях разного рода событий и новостей. Но что явилось более значимым определителем цифровой эволюции — это размытие временных и пространственных барьеров, которые характеризовали предыдущие формы социального взаимодействия. Именно благодаря цифровым технологиям распространение информации значительно ускорилось, доступ к ней упростился, а дискуссии на актуальные темы между незнакомыми людьми стали повседневностью. Важность этого размытия заключается еще в том, что оно способствует не только выражению и мобилизации как провластных, так и антиправительственных настроений, но и формированию разного рода социальных и политических взглядов и ценностей, в том числе демократических.

В свете растущей политизации, которая, несомненно, играет важную роль в росте недовольства, встает вопрос о природе сопротивляющегося субъекта в России. То есть кем, собственно, являются эти самые недовольные люди? Более точно этот вопрос можно выразить следующим образом: кем является и что из себя представляет субъект низового сопротивления в России? Можно ли его охарактеризовать при помощи общей идентичности или групповой принадлежности, как предлагает формулировка «креативный класс»? Или это своего рода необъятное недовольство «рассерженных горожан», которое невозможно свести к общему знаменателю?

Коллективное и индивидуальное сопротивление

Современная социальная теория предлагает два ключевых субъекта для осмысления демократических трансформаций в контексте низовых форм сопротивления.

С одной стороны, классическим субъектом сопротивления в политической социологии считаются общественные движения с соответствующими организациями и лидерами. Суфражистские, аболиционистские и экодвижения, а также их современные аналоги, возникшие на волне хэштег-движений, таких как #MeToo, #BlackLivesMatter и #Fridays4Future, — всё это примеры более-менее сплоченных и организованных субъектов сопротивления. В правовых государствах такого рода движения обычно придают демократизирующую динамику гражданскому обществу. Они добиваются социальных и политических трансформаций, устраивая демонстрации и мобилизуя единомышленников, таким образом принимая активное участие в жизни гражданского общества. На первый взгляд, влияние движений вроде MeToo, BlackLivesMatter и Fridays4Future легко недооценить. Такого рода акции действительно не всегда добиваются непосредственных изменений (хотя в США движения MeToo и BlackLivesMatter привели к серии законодательных реформ и поправок, направленных на борьбу с сексуальным и полицейским насилием). Однако стоит иметь в виду, что важность общественных движений заключается не столько в их влиянии на законотворчество, которое несомненно играет значимую политическую роль в развитии демократических институтов, сколько в создании дискуссий вокруг проблем, касающихся социальной и политической справедливости, а также в побуждении граждан к обмену мнениями.

Обсуждение спорных тем в публичном пространстве влияет на повышение осведомленности и переосмысление устоявшихся социальных норм, ценностей и взглядов, которые формируют наше повседневное отношение друг к другу и окружающей среде.

Так, например, движение Fridays4Future не только успело заручиться поддержкой научного сообщества, что само по себе способствовало развитию отношений между наукой и обществом, но и повлиять на вовлеченность молодежи в политическую и социальную жизнь общества, а также на положительное отношение к защите окружающей среды. В этом смысле общественные движения несомненно играют важную роль в социальной и политической жизни общества и государства.

Если говорить о России, то в список такого рода организованных субъектов в каком-то смысле можно было до недавнего времени добавить некоммерческие правозащитные проекты и организации, такие как признанные в России иностранными агентами ОВД-Инфо, «Мемориал», «Досье», Команда 29, Gulagu.net, признанный в России запрещенной экстремистской организацией Фонд по борьбе с коррупцией и прочие. Хотя в классическом понимании правозащитные проекты такого типа не являются общественными движениями, по уровню их присутствия или отсутствия в публичной сфере можно (было) судить о состоянии гражданского общества в России.

Опять же, не следует сводить значимость этих проектов к их непосредственной деятельности. То, что ОВД-Инфо и Команда 29 оказывали или оказывают юридическую помощь гражданским лицам, столкнувшимися с политическими репрессиями в России, а «Мемориал» исследует политические репрессии в бывшем СССР — это важно. Однако значимость такого рода проектов заключается еще в том, что они освещают и выводят в публичную сферу существующие язвы политического режима. Это в свою очередь способствует дальнейшему обсуждению проблем и повышению гражданской осведомленности. Недавно опубликованные командой Gulagu.net кадры с пытками заключенных в российских тюрьмах служат тому хорошим примером. Итогом публикации стали не только показательные увольнения главы и сотрудников ФСИН, но и массовые осуждения и обсуждения, к которым присоединились, помимо прочих, Алексей Пивоваров, снявший специальный репортаж о пыточной системе ФСИН; Ксения Собчак, взявшая интервью у Сергея Савельева — бывшего заключенного, который передал архив с пытками Gulagu.net; и Юрий Дудь с его почти двухчасовым фильмом о пытках, собравшим за два дня более 6 миллионов просмотров и 45 тысяч комментариев. Таким образом, опубликованный архив создал волну обсуждения, которое политизировало определенную проблему и, связывая ее с системностью и существующей властью, способствовало некоторой мобилизации антиавторитарных настроений.

К сожалению, в условиях авторитаризма структуры политических возможностей, необходимые для появления и существования общественных движений, рано или поздно устраняются при помощи репрессивных законов. В России за такого рода искусственное устранение отвечают законы об экстремизме, иностранных агентах, о неуважении к власти и прочие формы карательного правосудия, в результате которого возведение эффективных организационных структур и оппозиционных движений представляется фактически невозможным.

Таким образом, с сожалением приходится заключить, что общественные движения на данный момент вряд ли могут выступать в роли низовой движущей силы маштабных социальных изменений в России.

Любая инициатива низовой организации, предполагающая в глазах существующего режима угрозу для него, будет подавляться сверху. Тем не менее, с другой стороны, сложно отрицать, что, несмотря на неблагоприятный политический климат, общественное мнение в России динамично: оно не законсервировано и меняется, а антиправительственные настроения медленно, но растут.

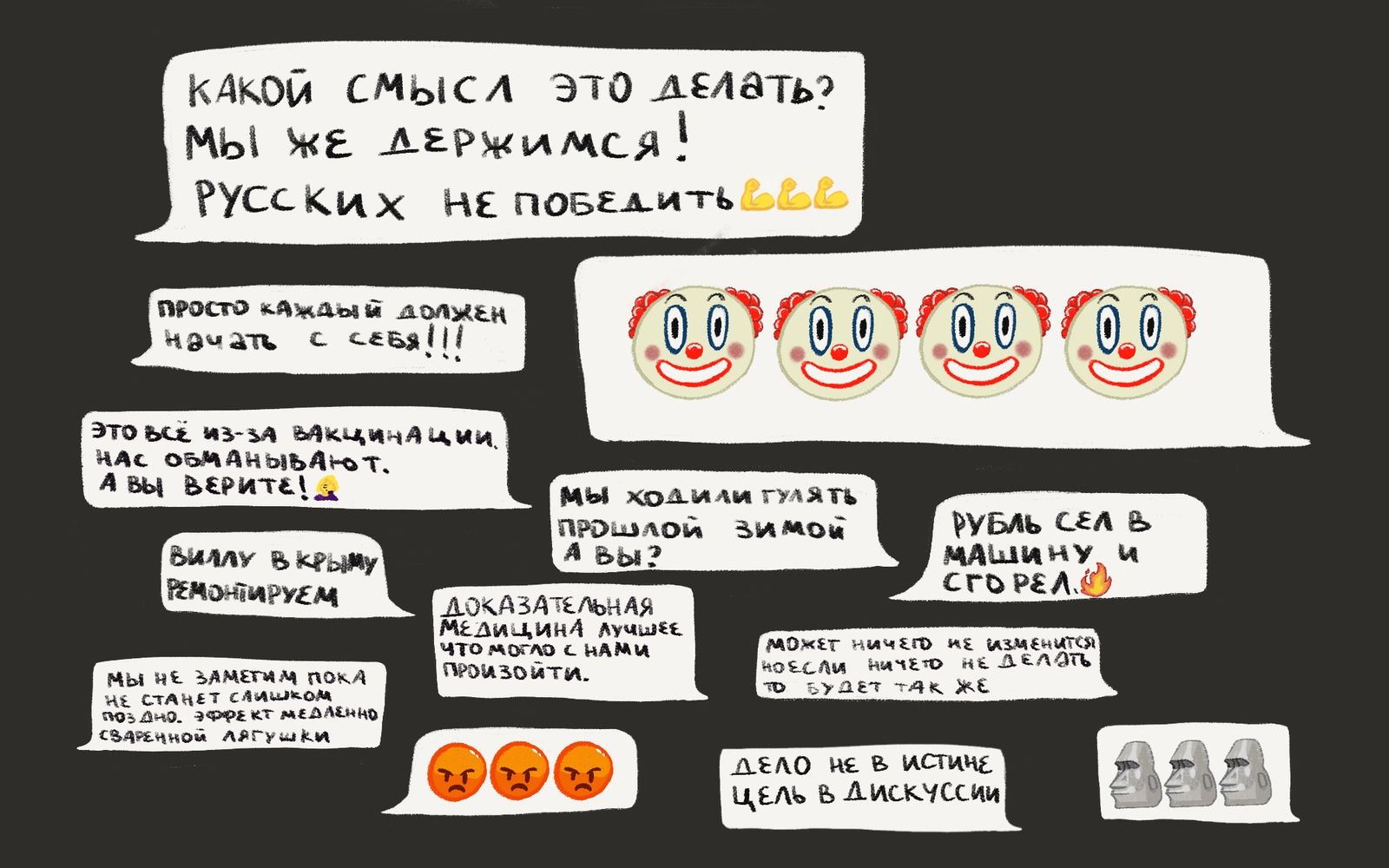

Этот парадокс неконтролируемо меняющегося общественного мнения, идущего вразрез государственному дискурсу, можно в какой-то степени объяснить при помощи другой, более рассеянной и индивидуальной формы сопротивления. Она возникает, когда граждане, живущие в условиях авторитаризма и осознавая авторитарный характер этих условий, начинают вполне закономерно остерегаться и избегать открытого противостояния с государством. Однако, осторожность и избегание рисков ни в коем случае не означает отсутствие сопротивления. В ограничивающих условиях сопротивление и несогласие попросту приобретают иные формы. Одной из таких форм может выступать так называемое смеховое сопротивление, описанное советским философом и литературоведом Михаилом Бахтиным. Согласно Бахтину, в народном юморе, включающем, помимо прочего, иронизирование, пародии, сарказм и карикатуры, нацеленые на привилегированные социальные группы, выражается смеховое сопротивление господствующему официозу, а также ценностям, нормам и запретам, зачастую олицетворенными государственной и церковной властью. Высмеивая власть при помощи креативных смеховых оборотов, люди учатся обходить государственную цензуру, обличать власть и выражать свое несогласие без соответствующих рисков. Если в Советском Союзе такого рода обходными путями служили политические анекдоты, то в современной цифровой публичной сфере можно выделить троллинг и мемы (например, «денег нет, но вы держитесь», «Иван — Грозный, Владимир — Сказочный») как самые очевидные и доступные оружия смехового сопротивления.

Вместо организованных коллективных действий люди также могут прибегать к скрытыми и незаметными формам сопротивления, которые американский антрополог Джеймс Скотт именует инфраполитическим действием. Таким действием является всё то, что на первый взгляд кажется незначительным или аполитичным — начиная от сплетен, слухов и кухонных разговоров про власть до оскорблений провластных интернет-пользователей или дизлайка к интервью условного Соловьёва, — но тем не менее является проявлением повседневного и незаметного недовольства и, соответственно, борьбой против господствующих установок. Сюда же можно добавить граффити и акционизм, а также в какой-то мере одиночные пикеты (хотя в последнее время их все же стали приравнивать к коллективному сопротивлению).

Подобно Джеймсу Скотту, который изучал повседневное сопротивление в авторитарных режимах, французский историк и философ Мишель де Серто также отмечал скрытые формы сопротивления, но уже в неолиберальных условиях. Для де Серто, вопреки господствующей тогда во французской социологии критике потребительства, само действие потребления может подразумевать сопротивление, если акт потребления не соответствует замыслу производителя, то есть изначальному предназначению товара. Причем товар в данном случае понимается очень широко — от покупок в магазине до использования государственных услуг и городских пространств.

Например, в потреблении товара вопреки его предназначению выражается факт сопротивления, диверсии и бунтарства.

К такому сопротивлению, как и в случае со Скоттом, можно отнести политические граффити, поскольку такого рода использование городской инфраструктуры явно противоречит ее первоначальному замыслу, а также рекламную диверсию. Но в целом под определение скрытого сопротивления попадают абсолютно любые потребительские действия, которые на первый взгляд соответствуют официальным правилам и нормам, но при помощи которых потребители подстраивают существующие правила под свои нужды: начиная от полулегального заселения бесхозной недвижимости до легального использования городских пространств для неявного протеста, как в случае с «дворовыми посиделками» в Беларуси.

В свете нашего обсуждения становится очевидно, что смеховые и скрытые формы повседневного сопротивления не нуждаются в координации. Собственно, в отсутствии координирующих структур и очевидных лидеров заключается их преимущество, поскольку государство, по факту своего существования одержимое упорядочиванием, не способно справляться с анархичностью децентрализованного и индивидуального сопротивления. Такого рода децентрализованность и индивидуальность действительно является важным способом сопротивления в условиях, где открытое коллективное несогласие и противостояние государству увеличивает личностные риски.

Тем не менее, пытаясь осмыслить децентрализованный субъект с позиции дезорганизованности, исследователи повседневного сопротивления, к сожалению, зачастую либо упускают из виду, либо не до конца осмысляют его коллективность — то есть некий объединяющий механизм вроде общей идентичности, который все же необходим для более или менее ощутимой социо-политической трансформации. Исследователи несогласия в авторитарных режимах совершенно правы, когда они именуют субъектом сопротивления множество индивидуальных и рассеянных действий, так или иначе направленных против господствующей власти. Однако принимая это множество как данность и, как следствие, упуская коллективность этого множества из виду, мы вынуждены теряться в догадках о его природе. Как итог, несмотря на всю значимость смеховых и скрытых действий, без понятия коллективности, которая присутствует в теориях общественных движений, мы не способны связать эти действия воедино и тем самым ответить на наш основной вопрос: кто все эти недовольные люди и что их сплочает?

Таким образом, проблематику социальных и политических изменений в России можно свести к выявлению политического субъекта, который, с одной стороны, не обладает той формой организованности, которая позволяет подвергнуть его точечным государственным репрессиям, как в случае с общественными движениями, но, с другой стороны, который также не сводится к индивидуальному сопротивлению, лишенному любой формы коллективности. Другими словами, политический субъект в России и в странах со схожими режимами, помимо прочего, должен рассматриваться как формирующийся и существующий в проемах между «ригидностью» организованных общественных движений и «пластичностью» дезорганизованных смеховых и инфраполитических форм индивидуального сопротивления. Такого рода промежуточным концептуальным понятием, указывающим на коллективный субъект между организованным и дезорганизованным сопротивлением, может выступать понятие самоорганизующихся повседневных публик, которые возникают спонтанно как в неформальных кухонных беседах, так и в повседневных дискуссиях и полемических спорах между незнакомцами на просторах цифрового пространства, но которые тем не менее являются коллективным субъектом.

Повседневные публики. Кто все эти недовольные люди?

В отличие от общественных движений, самоорганизующиеся повседневные публики практически неуязвимы и неустранимы в том плане, что за счет формы своей организации они выпадают из сферы репрессивных возможностей государства, не привыкшего иметь дело с самоорганизующимся сопротивлением. Не зря силовики в России чаще преследуют «организаторов» и реже «обычных» граждан. Отслеживать и контролировать коллективный субъект, который возникает спонтанно из неформального общения на социальные и политические темы, практически невозможно, в то время как условные «организаторы» и всем знакомые общественные движения являются достаточно конкретной мишенью.

Хотя стоит отметить, что в последнее время российские власти пытаются заниматься преследованием рядовых граждан. Наиболее яркие примеры этому — назидательные штрафы за ретвиты и репосты. Эффективность этих мер, конечно, довольно сомнительная, поскольку неподконтрольные российской власти цифровые платформы позволяют гражданам с минимальным уровнем технологической подкованности ускользать от цифрового надзора. Более того, люди достаточно быстро адаптируются к новым условиям и обходят цензуру при помощи креативных форм непрямого сопротивления, о которых писали упомянутые выше Бахтин и Скотт. Стоит отметить, что, перефразируя Мануэля Кастельса и Ролана Барта, можно точечно наказать человека за озвученную им мысль, но, будучи высказанной в цифровом формате, она продолжит свое существования вне зависимости от участи ее автора.

Благодаря своей неуловимости и неопределенности самоорганизующиеся публики оказываются гораздо более живучим коллективным политическим субъектом, чем традиционные социальные движения.

В отличие от индивидуального типа сопротивления, самоорганизующиеся публики обладают слабовыраженной, но все же существенной коллективностью. Чтобы выявить природу этой коллективности, сперва следует прояснить, как публики самоорганизуются в то, что можно назвать коллективным субъектом, и почему они являются повседневными. Во-первых, они считаются повседневными в том смысле, что возникают из неформального и ординарного общения между друзьями или незнакомцами. По этим же причинам у публик нет формального лидерства. Во-вторых, общение, порожодающее публики, возникает как реакция на резонирующие события и проблемы. Таким событием или триггером может быть что угодно — от расследования Алексея Навального или высказываний Дмитрия Медведева до постов Ксении Собчак. Главное, чтобы это событие резонировало с гражданами. Таким образом, публики самоорганизуются благодаря возникновению резонирующей проблемы и соответствующему обсуждению этой проблемы. Формы обсуждения этих событий могут варьироваться от вполне учтивого обмена аргументами до высмеивания противоположных позиций или ревностных споров явно непримиримых сторон. Однако форма здесь абсолютно не важна, поскольку в действительности в онлайн-дискуссиях и спорах между незнакомцами рождается не истина, а коллективный субъект. В-третьих, коллективность такого субъекта кроется не в общей идентичности — это далеко не однородный набор людей с пересекающимся чувством принадлежности к какой-либо социальной или политической группе. Коллективность повседневных публик кроется в зачастую неосознаваемом общем понимании справедливости, вытекающем из частного восприятия несправедливости, которая в свою очередь одновременно служит и ресурсом для критики властвующего дискурса, и ориентиром, придающим недовольствам определенную целостность и направленность, то есть некую организованность без лидерства.

Хотя справедливость по своей сути многолика и каждый определяет ее по-своему, в самом фундаментальном смысле она касается общественных отношений и подразумевает отсутствие произвольного и асимметричного господства одной группой лиц над другой. Будь то гомофобная реклама поправок к конституции или оправдание домашнего насилия Региной Тодоренко — всё это создает повод для неформальной критики политического и социального господства, в процессе которой переосмысливается та консервативно-националистическая модель справедливости, на которую опирается господствующий дискурс в современной России. Опять же, сам факт переосмысления является побочным эффектом повседневного общения, и в этом смысле он зачастую не осознаваем самими участниками дискуссии. Здесь важно то, что, несмотря на отсутствие непосредственного осознания участниками дискуссии своей роли в возникновении коллективного субъекта, ключевая ценность повседневного общения выражается в самом процессе переосмысления, — а точнее в стимулировании этого процесса, — господствующего понятия справедливости. Итогом такого переосмысления становится формирование общественного, то есть коллективного мнения касательно определенной проблемы, которое в свою очередь может стать подспорьем или ресурсом для дальнейшей мобилизации и протестной активности.

Таким образом, опорой коллективности политического субъекта служит менее ощутимая основа, чем четко обозначаемые идеологические позиции, но более ощутимая основа, чем необъятные антиправительственные настроения, выражаемые разрозненными гражданами. Для иллюстрации такого рода коллективности, я предлагаю рассмотреть понятие эквивалентности, введенное социальными и политическими теоретиками Эрнесто Лакло и Шанталь Муфф.

Начнем с того, что современная публичная сфера состоит из множества голосов, которые в том или ином виде выражают либо недовольство существующей политической и/или социальной несправедливостью, либо поддерживают статус кво. Сосредоточимся на тех, кто выражает недовольство. Предположительно каждый, кто столкнулся лично или косвенно с несправедливостью, рано или поздно выводит свое недовольство в публичную сферу, где оно, сливаясь с хором других голосов, приобретает форму публичных запросов на справедливость, адресованных либо напрямую, либо косвенно государственным институтам (будь то обращение в местную администрацию, подпись петиций или упреки власти в твиттере). В случае удовлетворения этих запросов уровень недовольства обычно спадает. Однако в случае неудовлетворения или неудовлетворительного удовлетворения (например, когда власть выплачивает одноразовые компенсации, борясь с симптомом, но не устраняя первоначальную причину бедности), запросы, которые изначально имеют мало общего друг с другом, становятся эквивалентными или тождественными в одном: каждый из этих запросов является проигнорирован адресатом — то есть властью. Именно в этом тождестве множеств неудовлетворенных запросов, согласно Лакло и Муфф, выражается некая объединяющая их характеристика. На этом теоретическая модель авторов заканчивается.

Я предлагаю подробнее разобрать механизм запросов на справедливость. Как я уже писал выше, повседневные публики самоорганизуются вследствие реакции на определенные социальные и/или политические события. Справедливо предположить, что события могут либо порождать, либо усиливавать уже имеющиеся запросы на справедливость. Событие, скажем, экономического кризиса усиливает запрос на распределительную справедливость, а запрос на гендерное равноправие может усилиться благодаря, например, сексистским ремаркам Регины Тодоренко, вызывающими публичное возмущение. Однако тождество запросов на справедливость о которых пишут Лакло и Муфф мало что говорит о том, как именно запросы усиливаются в контексте того или иного события, а также как именно разрозненные голоса недовольных или проигнорированных граждан сливаются в единый хор — то есть, становятся коллективным субъектом.

На первый взгляд может показаться, что ответ на первый вопрос кроется в событиях: чем ярче событие, тем обширнее реакция. С одной стороны, это действительно так. Яркие и резонирующие события собирают больше просмотров и вызывают больше обсуждений. Однако, с другой стороны, форма и эффект запросов, возможно, играет более ключевую роль. Дело в том, что запросы на справедливость не являются чем-то само собой разумеющимся — они состоят из повседневных высказываний, а точнее оценочных суждений обычных граждан о несправедливости. Такого рода суждения могут быть либо убеждающими, либо не убеждающими в глазах других граждан, которые сталкивается с этими суждениями в публичной сфере. Иными словами, любой запрос на справедливость, высказанный в публичной сфере, становится явным благодаря положительному или негативному оцениванию определенного события (например, запрос на гендерное равноправие проявляется в негативном оценивании сексистских высказываний Регины Тодоренко).

Таким образом, в то время как события создают почву для обсуждения и проговаривания запросов на справедливость, распространение определенного запроса на справедливость зависит от способности оценочных суждений убедить собеседников в том, что определенная форма несправедливости (будь то гендерное или экономическое неравенство) является легитимной причиной для недовольства. Важно иметь в виду, что в повседневном общении убеждениями, способствующими восприятию несправедливости, могут являться как рациональные рассуждения и выверенные аргументы, так и эмоции, — например, гнев и негодование или эмпатия. Взять тот же пример с Региной Тодоренко. Не все суждения, оценивающие ее высказывания о домашнем насилии, ссылались на их нелогичность или пытались проанализировать ее неправоту. Часть суждений также высмеивали, сокрушались, проявляли негодование и гнев. В этом контексте как рациональность, так и эмоциональность суждений играют мотивирующую роль в проговаривании восприятия несправедливости и соответствующего запроса на справедливость.

Что касается второго вопроса — как разрозненные мнения становятся коллективным голосом, — то Лакло и Муфф дают следующий ответ: тождество требований само по себе еще не создает коллективный субъект, но оно является предпосылкой или ресурсом, с помощью которого лидеры мнений или общественные организации конструируют из недовольных властью людей (и их зачастую неоднородных запросов) некоторого рода единый альянс. Одним из примеров такого лидерства является Навальный, который при помощи противопоставления «нас» — народа и «их» — коррумпированной власти сумел направить недовольства людей с зачастую противоречащими взглядами в определенное русло, тем самым утвердив антиправительственную публику, часть которой выходило на антиправительственные протесты.

Однако в современной российской реальности упор Лакло и Муфф на лидерство, особенно после ареста Навального, выглядит, скажем так, чрезмерно оптимистично. Очевидно, что, как и в случае с общественными организациями, государство репрессирует любые попытки лидерства и централизованного сопротивления. Поэтому, на мой взгляд, коллективность сопротивляющегося субъекта в России следует искать в иной форме сплочения, чем это предлагает Лакло и Муфф.

Я считаю, что наиболее эффективной и безопасной формой сплочения в современной России является повседневное общение — именно в нем формируются и меняются запросы обычных граждан.

Дискуссии и споры на социальные и политические темы содержат сплочающий потенциал, поскольку при взаимообмене мнениями озвученные запросы недовольных граждан либо отождествляются, либо разделяются. Как я уже писал выше, запросы на справедливость упакованы в оценочные суждения, которые могут быть либо убедительными, либо неубедительными для собеседников или сторонних наблюдателей. В случае убедительности определенного суждения в глазах собеседника и/или наблюдателя, суждения слушающего отождествляются с суждениями говорящего. Поскольку взаимообмен оценочными суждениями влияет на формирование и переосмысление коллективного понимания справедливости, то на основе тождества или согласия суждений касательно определенного события (и соответственно, касательно несправедливости, вызванной этим событием) образуется и трансформируется коллективный субъект, то есть определенная повседневная публика. В этом плане люди самосплочаются или саморазделяются в процессе общения, в зависимости от того, как они оценивают то или иное событие. Таким образом, можно резюмировать, что коллективность, или сплоченность, публик состоит из тождества оценочных суждений между обычными гражданами в отношении определенных социальных и политических событий.

Простыми словами, возникновению коллективности, помимо прочего, способствует повседневное общение в публичной сфере. Именно поэтому коллективный сопротивляющийся субъект в авторитарных режимах так сложно осмыслить при помощи класса, возраста, идеологических предпочтений или любой другой категории, которая предполагает некую однородность. В отличии от классических социологических определений, повседневные публики представляют собой одновременно и всех, и никого, — то, что политический философ и теоретик Артемий Магун называет бессубъектной субъектностью, то есть коллективностью, которая не определяется конкретной идентичностью. В этом смысле, обращая внимание на то, в какие именно оценочные суждения упакованы запросы на справедливость, мы способны осмыслить коллективность публик во всём многообразии.

Но как именно разнообразие существующих идентичностей конвертируется в коллективность? Люди, как и их суждения о справедливости, — многолики. Однако где-то эти суждения пересекаются между собой, где-то нет. Например, суждения новых правых и новых левых вполне могут совпадать касательно несправедливости государственного преследования несогласных, тем самым создавая своеобразную публику, ставящую под сомнение легитимность режима на основе своего негативного отношения к насильственному подавлению выражения несогласия в публичном пространстве. Однако очевидно, что в вопросах тех же социальных благ суждения обеих групп будут расходиться. Тем не менее, несмотря на эти расхождения, можно ожидать, что в условиях авторитаризма вопрос дискурсивных свобод временно отодвинет проблему распределительной справедливости на второй план. По крайней мере до тех пор, пока власть не станет восприниматься легитимной и теми, и другими. На мой взгляд, именно в этих пересечениях и отождествлениях, формирующих временные «альянсы» между противоборствующими и противоречащими идентичностями, стоит искать природу коллективности сопротивляющегося субъекта в России.

Здесь важно еще раз подчеркнуть, что для такого рода повседневных публик, состоящих не из устоявшихся категорий (возраст, пол или идеология), а из переменчивых суждений на определенные события, ключевым моментом является беспрепятственное общение — в идеале, свободное от государственного и корпоративного вмешательства. Как я уже писал выше, рост популярности цифровых технологий в России в какой-то степени приблизил этот идеал к реальности, и эффект не заставил себя долго ждать. Те, кто активно используют интернет для общения и новостей, а это в основном люди до 35 лет, обычно к власти настроены более негативно, чем те, для кого телевидение является основным источником информации. Исходя из этого может, конечно, сложиться впечатление, что недовольные люди — это в основном представители молодого поколения. Такое впечатление не совсем ошибочно. Однако стоит учесть, что антиправительственные публики в России появились далеко не с приходом цифровых технологий. Они существовали как минимум с момента распространения периодической печати, без которой обсуждение социальных и политических событий было бы немыслимо. Цифровая революция всего лишь упростила и ускорила межличностное общение, а также позволила где-то дополнить, а где-то заменить классические СМИ более децентрализованной системой информационного производства.

Таким образом, даже если костяк антиправительственных публик действительно составляет молодое поколение, то это ни в коем случае не означает, что коллективный субъект низового сопротивления в России сводится к определенной поколенческой группе или возрастной категории. Более того, начиная с интернет-поколения середины и конца 2000-х годов, которое неизбежно стареет, появляются новые поколения, которые не представляют себя вне цифровых технологий. Поэтому в контексте повседневных публик возраст играет косвенную роль, которая объясняется историческим развитием информационных технологий в России.

От разговоров к действию в условиях авторитаризма: что делать дальше?

В заключение я хотел бы вкратце обозначить несколько основных проблем цифрового сопротивления в России, а также их потенциальные решения в контексте повседневных публик.

Во-первых, важно иметь в виду, что цифровые технологии — это не само собой разумеющийся освободительный инструмент. В то время как так называемые «технооптимисты» подчеркивают демократизирующий потенциал цифровых технологий, условные «технопессимисты» указывают на их подконтрольность государству, а также на парализующую логику капитализма, тем самым предостерегая от отождествления демократизации и цифровизации.

Авторитарные государства и транснациональные компании действительно создают существенные препятствия на пути к демократизации. С одной стороны, авторитарные государства всё чаще и эффективнее используют интернет для пропаганды, негласного наблюдения, цензуры и преследований. С другой стороны, цифровые платформы, такие как YouTube, Facebook, Instagram, Twitter и прочие, благодаря непрозрачности рекомендательных алгоритмов владеют фактической монополией как над нашим вниманием, которое в большей степени падко на развлекательный контент и сенсационализм, так и над информацией, которая, поступая к нам в неполном, обрывистом и фрагментированном виде, формирует мировоззрение пользователя соответствующем образом. Более того, как показывает недавняя история с фейсбуком (теперь уже Meta Platforms), который удалил запрещенный российским законодательством контент со своих платформ после соответствующего запроса властей, крупные медиакомпании, не раздумывая, идут на уступки авторитарным режимам, предпочитая прибыль демократическим свободам.

Тем не менее, каким бы противоречивым ни было отношение к цифровой публичной сфере, сложно отрицать, что, несмотря на попытки властей этому помешать, российское общество очень заметно политизируется. Этот момент не стоит недооценивать, хотя и с поправкой на то, что демократизация не линейна, а политизация почти всегда предполагает неопределенность исхода.

Во-вторых, антиправительственные и даже антиавторитарные настроения не тождественны демократической повестке. Суждения условных представителей ЛГБТК+, феминизма, национализма и новых правых могут пересекаться относительно некоторых элементов политической несправедливости, но разниться как минимум в вопросах социальной справедливости. Поэтому не следует путать тождественность суждений с формированием долговременного «альянса союзных сил» — несмотря на то что на практике своего рода кратковременный альянс реализуется на протестных акциях, куда стягиваются люди абсолютно разных, часто конфликтующих взглядов. В политическом плане все представленные выше группы в какой-то мере являются потенциальными выгодоприобретателями кратковременного альянса, поскольку чем больше несогласных выражают свое недовольство, тем выше вероятность того, что их непосредственные требования повлияют на политическую и социальную повестку. Однако как только такого рода альянс достигает своей цели (например, трансформация или полноценная смена режима), возникает новая проблема: как поведут себя те, кто пришел на смену? Гарантируют ли они экономическую (искоренение неравенства), культурную (признание угнетенных групп) и политическую (уважение основных прав и свобод человека) справедливость для всех и в равной степени? Однозначного ответа на этот вопрос не существует, поскольку он в первую очередь касается того, как политическая справедливость реализует себя на практике.

Именно по этой причине важно учитывать еще то, что борьба за справедливость касается не только политического поля, где решаются вопросы идеального государства, но и социального поля, где протекают процессы формирования всевозможных демократических ценностей и взглядов. Можно сказать, что социальное поле в каком-то смысле первично.

Любое общение на социальные и политические темы — будь то обмен мемами в Telegram или тупиковый спор в Twitter — являются одновременно и катализатором, и результатом низовой демократизирующей динамики, то есть частью социального поля.

В повседневных и неформальных обсуждениях, спорах, дискуссиях и беседах открывается возможность для публичного размежевания оправданных и неоправданных суждений и для обоснования более демократических форм справедливости, которые в свою очередь будут проецироваться, в идеализированной форме, на существующий политический строй. Другими словами, можно сказать, что политическая справедливость является только условием для демократизации, в то время как ее решением является социальная справедливость. Именно поэтому не следует недооценивать повседневное цифровое общение как форму коллективного сопротивления.

Важно также понимать, что сам факт существования закона об иностранных агентах, а также намеки российских властей на изоляцию Рунета, являются прямым доказательством того, что режим осознает опасность повседневных публик для своей легитимности, но не может ничего с этим сделать, не прибегая к бешеному принтеру и не печатая огульные запреты. Однако, прибегнув к запретам, государство стреляет себе же в ногу.

Каждый новый репрессивный закон создает еще одно событие и еще один повод для обсуждения, который непреднамеренно способствует дальнейшей политизации гражданского общества.

Возможно, поэтому также не стоит проходить мимо случайного обсуждения волнующих нас тем. Коллективный голос недовольных обладает ощутимым политизирующим и мобилизирующим потенциалом. Значит ли это, что нужно бросаться доказывать каждому незнакомцу в комментариях их неправоту или пытаться их переубедить? Вряд ли у кого-то хватит на это времени и терпения. Однако в данном случае переубеждение — это не та цель, которую нужно преследовать. Поскольку любое цифровое действие оставляет за собой цифровой след, то даже на первый взгляд несущественные комментариий, репосты и (диз)лайки играют свою символическую роль.

В этом отношении провластные тролли и боты могут также сыграть положительную роль. Когда их попытки создать видимость поддержки доминирующих нарративов наталкиваются на сокрушительное противостояние масс, это не только воспроизводит коллективный субъект сопротивления, но и преумножает его легитимность в глазах случайных цифровых соглядатаев, поскольку именно в дискурсивном конфликте рождаются публики. Именно поэтому при виде несправедливых или ложных суждений, с которыми мы не соглашаемся, но по каким-то причинам не высказываем это публично, — нам иногда все же стоит выразить наше несогласие.

Повседневные цифровые действия, включая комменты, лайки и подписки, — это тот протестный потенциал, который в авторитарных условиях может материализоваться во что-то более существенное, чем на первый взгляд безрезультатный слактивизм.

Напоследок отмечу, что не всегда понятно, как этот потенциал реализуется на практике. Здесь свою роль играет достаточно нелинейная связь между ценностями и соответствующими им действиями. Не каждый готов выходить на улицы и рисковать, чтобы бороться за свои идеалы. Поэтому сложно говорить о вероятности непосредственных или революционных политических изменений в России, к которым могут привести самоорганизующиеся публики. В связи с этим может возникнуть некая скептичность по отношению к их трансформирующему потенциалу. В конце концов, как отмечают некоторые скептики, режимы меняются не разговорами, а действиями. Такой упрек вполне справедлив, если рассматривать низовые трансформационные действия исключительно в контексте уличных протестов. В таком случае какие-то разговоры в интернете действительно могут показаться несущественным сопротивлением или вообще не сопротивлением. Однако, если рассматривать политическое общение как разновидность действий, то ценности и воплощающие их суждения, высказанные в комментариях, могут оказаться не такими уж и беззубыми, даже если они не влекут за собой мгновенную протестную активность или быструю трансформацию. Именно в этом плане публики играют ключевую роль — они воплощают трансформирующую практику, которая заключается не в стремительных революционных действиях, ведущих к мгновенным политическим изменениям, а в постепенных и эволюционных изменениях социокультурной модели, которая определяет то, как люди воспринимают несправедливость. В каком-то смысле такого рода изменения можно назвать революционными, хотя и с поправкой на то, что такая революция протекает незаметно и мирно.

Публики также не исключают и более эксплицитного революционного всплеска или протестного порыва. Тождественность суждений — это потенциал, которым владеют публики. Это человеческий потенциал, который постоянно находится в брожении и рано или поздно преобразуется в уличный протест. Иногда, как в случае с протестами в поддержку Навального, такому преобразованию способствует более централизованная организационность и сплоченность вокруг условного лидера мнений. Иногда, как в случае с протестами в Беларуси, этому помогают децентрализованные и стихийные практики, для которых позиция лидерства носит сугубо символический характер. Однако во всех случаях главным триггером является событие: чем сильнее событие резонирует с населением, тем вероятнее то, что несогласие перейдет в активную фазу сопротивления. В случае с Навальным таким событием был арест. В случае с Беларусью — фальсификации на выборах. В случае с Казахстаном — цены на газ.

Обычно такого рода переломные события не появляются в ваакуме. Напротив, они накладываются на предыдущие события и тем самым накапливают народное возмущение. Например, в то время как протесты #BlackLivesMatter являлись реакцией на конкретное событие — убийство Джорджа Флойда, сам акт протеста воплощал возмущение, которое накапливалось на протяжении многих лет и не сводилось к одному конкретному событию. Такому накоплению, помимо прочего, способствовали предшествующие схожие события, которые до этого вызывали дискуссии о расовой дискриминацией в США: убийства Лакуана МакДональда, Ататьяны Джефферсон, Родни Кинга и других афроамериканцев. Иными словами, событие с Флойдом создало ощутимую волну возмущения, повлекшую за собой активный протест, благодаря тому, что оно наложилось на предыдущие события, которые в процессе разговоров, дискуссий и споров все чаще осмысливались как несправедливые, а суждения о недопустимости расовой дискриминации приобретали все большую убедительность и легитимность в глазах общества.

Более того, протесты и революции — это такие же события, успех которых зависит от поддержки масс. То есть успех революции зависит от эволюционно сформированных положительных оценочных суждений относительно определенного революционного события. Таким образом, можно заключить, что повседневное общение в публичной сфере — это не просто разговоры ради разговоров. Это повседневные действие, создающее неуловимые, но ощутимо сопротивляющиеся публики, которые в любой момент могут вступить в более открытое противостояние с государством.

Иллюстрации для самиздата нарисовала Ксения Charcoale

Читайте также:

Симулятор диктатуры: как построить успешную автократию в XXI веке?

Нас подчиняют или мы подчиняемся? Трактовки политической власти в современной науке

Как политические пропагандисты манипулируют массовым сознанием?

Как перестать беспокоиться и скинуть диктатора? Беларусь как классика авторитаризма